富士フイルム「FUJIFILM X100VI」のレビュー 総集編を公開。

管理人の評価

X100シリーズの決定版

操作性や携帯性などを従来通りに維持しつつ、センサー画質・AF・手振れ補正・動画機能など、X100Vから全体的に強化されています。「これ以上何を望むのか?」と言いたくなるくらいに改善しており、X100シリーズの決定版と言っても過言では無いはず。

敢えて言えば、メニューシステムや暴れやすい(検出AF時の)AEなどのソフト面、ダイヤルやネジ穴の位置などハード面の小さな部分で改善の余地あり。レンズのフォーカスがキビキビ動作するのが理想的ですが、画質とサイズのバランスを考慮すると妥協が必要なポイント。

悩ましいのはX100V比で売り出し価格が10万円ほど値上がりしていることでしょうか。APS-Cコンパクトカメラとしては非常に高価。今となっては「X100Vが安すぎた」と言えるのかもしれません…。改善点を考慮すると価値のある値上げと言えなくもないですが、カメラに30万円近い初期費用を出せるかどうかがポイントとなりそうです。

While maintaining the same operability and portability as before, the X100V has been enhanced overall, with improvements to sensor image quality, autofocus, image stabilisation, video functions, and more. It has been improved to the extent that you might be tempted to ask ‘what more could you want?’, and it would not be an exaggeration to say that it is the definitive version of the X100 series.

If I had to say, there is room for improvement in the software, such as the menu system and the AE that is prone to run wild (when using the AF detection), and in the hardware, such as the position of the dials and screw holes. Ideally, the lens focus would operate crisply, but when considering the balance between image quality and size, compromises are necessary.

The thing that's a bit of a problem is that the selling price has gone up by about 100,000 yen compared to the X100V. As an APS-C compact camera, it's extremely expensive. Now, you could say that the X100V was too cheap... Considering the improvements, you could say that the price increase is worthwhile, but the key point is whether you can afford to pay the initial cost of nearly 300,000 yen for the camera.

Index

レビュー一覧

カテゴリ別の細かいレビューは以下のリンク先を参照してください。

- FUJIFILM X100VI レビュー 総集編

- FUJIFILM X100VI レビュー 外観・操作編

- FUJIFILM X100VI レビュー ISO感度編

- FUJIFILM X100VI レビュー ダイナミックレンジ編

- FUJIFILM X100VI レビュー ドライブ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビュー 完全版

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.5 逆光・周辺減光編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.4 ボケ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.3 諸収差編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.2 遠景解像編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.1 解像チャート編

X100VI レビュー

外観・質感

ダイヤルやレンズ部分を含めて金属製の外装パーツを採用。小型軽量ながら高級感のある造り。ボタンやジョイスティックなどにプラスチックを採用しているものの、目立たず、安っぽさはありません。外装は光沢を程よく抑えたマットの塗装を採用。

グリップ部分にはフェイクレザーを採用。ゴム製のカバーと比べると滑りやすいものの、カメラの雰囲気と相性の良い質感となっています。

全体的に見ると、ライカのようなレンジファインダータイプ。

しかし、カメラグリップのデザインやボタン・ロゴなどのフォント、カメラのコントロールレイアウトなど、総じて富士フイルムらしいデザイン。富士フイルムのカメラに対する思想や哲学が、このカメラに詰め込まれています。

バッテリー

1世代前のバッテリー「NP-W126S」を使用。最新機種で使われている大容量バッテリー「NP-W235」と比べてバッテリーライフが短い。しかしカメラのコンパクトサイズを考慮すると、このような小型バッテリーを選ぶしかなかったのだと思います。

バッテリーは小型ですが通常撮影で光学ファインダーを使用すると約450枚の撮影が可能。電子ファインダー使用時はバッテリーの消費量が増加しますが、パフォーマンスをエコノミーモードに切り替える事で撮影枚数を伸ばすことができます。逆にブーストモードを使用すると撮影枚数が減る点に注意が必要。ただし、この場合も光学ファインダーを使用すると撮影枚数をある程度伸ばすことができます。

インターフェース

カメラの右側面にポート類があり、マイク入力・USB-C・HDMI D端子に対応。USB-C経由でバッテリーの充電に対応しています。グリップ側にあるので使い辛いかもしれませんが、これらのポートを必要とする撮影シーンでグリップを握っている場面は多くないはず。

ヘッドホン出力はUSB-C経由で利用可能。ただし、給電を同時に行うことが出来ません。

携帯性・グリップ

本体から少し隆起した形状のグリップがあります。しかし、これは「握る」というほどではなく、「つまむ」程度の小さなクリップ。お世辞にも握りやすいデザインとは言えません。また、グリップのカバーが滑りやすく、しっかりと握りたい場合は追加のグリップを装着するのがお勧め。

カメラ背面の握る部分、親指を押し当てる部分も非常にフラット。指をかけるような場所はほぼありません。「こういうデザインのカメラ」と割り切って使った方がいいでしょう。必要であれば、社外製のサムレストなどを取りつけてグリップを強化したいところ。

全体的にデザイン・形状重視のカメラであるため、手で握ることができる面積はかぎられています。幸いにも対応するアクセサリーは充実しているため、(グリップが不足していると感じたら)社外製グリップの購入を要検討。

操作性

基本的にカメラの概観や操作性は従来通り。良くも悪くもX100シリーズらしい。ライカのようでライカではなく、あくまでも富士フイルムの哲学に基づいたコントロール・デザインのカメラ。

六世代にわたりブラッシュアップを繰り返してきたデザインや操作性を無理に大幅に変える必要はありません。しかし、玄人向けの操作体系を採用しているので、初見のユーザーが操作に慣れるまで時間はかかると思います。

X100シリーズとして改善の余地を挙げるならば、それは主にソフトウェアに関する部分。

たとえばタッチ非搭載で直感的とは言い辛いメニューシステム。これを小さなジョイスティックだけで操作するのは苦痛と感じます。将来的にメニューレイアウトの刷新、タッチ操作対応などを盛り込んだ新機種が出ると良いなと。

また、「ISOダイヤルを使いたくない」という場合にISO設定値を操作するにはコマンドダイヤルが必須で、ボタンやタッチFn、Qメニューに同等の機能はありません。ISO AUTOとの切替が不便で、結局、ISOダイヤル操作をしぶしぶ使うという場面が多い。

などなど、そのあたりを改善したX100VIIが登場したら、より使いやすいカメラとなりそうです。もちろん、X100VIのファームウェアアップデートで改善するなら大歓迎。

手ぶれ補正

X100シリーズとしては初めてセンサーシフト式の手振れ補正を内蔵。手持ち撮影でのスローシャッターが可能となり、撮影の幅が広がっています。三脚無しで低ISOの風景写真を撮りやすく、高解像センサーでもぶれを抑えた撮影が可能。クロップ強めの電子IS未使用で動画撮影を撮影できるのもGood。

ファインダー

珍しい光学式/電子式ハイブリッドファインダーを搭載。後述するレバー操作で電子式に切り替えたり部分的な電子式に切り替えることが可能。

光学式ファインダーは基本的に素通しでカメラの先を確認することができるだけ。レンジファインダーのようにピント合わせができるわけではありません。ただし、ファインダー上にフォーカスエリアを投影したり、右下に拡大小窓を表示できたり、ピントの位置や精度を確認する手段が用意されています。ある意味でレンジファインダーよりも便利な光学式。

電子式ファインダー使用時は前面が遮光されます。この際は他のXシリーズと同じようなファインダー像を利用可能。個人的に光学式を使う頻度は低く、電子式を常時利用しています。光学式を利用するのはバッテリー消費を抑えたい時くらい。

ファインダーの倍率は光学式で0.52倍、電子式で0.66倍。ファインダー倍率は決して高いと言いませんが、使用している電子ファインダーのパネルは箱型デザインのカメラとしては比較的大きめ(0.39型ではなく0.5型を使用しています)。電子式ファインダーの解像度も高めとなっています。

モニター

X100Vと同じく、チルト式の可動モニターを搭載。モニターを上下に倒して見る角度を変えることができます。素早くローアングルやハイアングルの撮影が可能となるため便利。自撮りには非対応ですが、このカメラにそれを求めている人は少ないはず。

可動モニタを搭載しているにもかかわらず、モニタ収納時の背面はフラットでスリム。モニタを引き出す際に指をかける部位は十分にあり、操作に支障はありません。

メニュー

従来通りの、富士フイルムらしいメニューシステムを搭載。タッチパネルでは操作できないため、小さなジョイスティックを操作する他に選択肢がありません。使いやすいメニューであれば許容範囲内ですが、カテゴリごとのページ数が多く、目的の機能までたどり着くのに時間がかかります。

マイメニューに登録することで短縮可能ですが、頻繁に利用する機能はボタンカスタマイズやQメニューに登録しておきたいところ。

フォーカス

ミラーレスと同じく、X-Trans CMOS 5 HR + X-Processor 5 のAFシステムを搭載。基本的なAFシステムをはじめ、被写体検出機能に対応。特に被写体の検出精度は良好で、他社の同システムと比べて同等の使い勝手。

ただし、(被写体検出を使用しない)トラッキングAFが不安定なので、基本は被写体検出を併用するのがおススメ。検出できない対象の追従は難しい場合が多く、この点でソニーのロックオンAFやニコンの3Dトラッキングと比べて見劣りします。

被写体検出無しの場合、X-Processor 4 世代と比べてあまり変わりません。敢えて言えば、遠景にフォーカスする際のミスショットが少なくなっている感触あり。ただし、ミスショットがゼロになったわけではなく、2024年の最新カメラとしては少し目立つかなと。

フジフィルムでおなじみのフォーカスモードの切り替えは左側面にスイッチとして配置。個人的にはミラーレスのレバー式よりも使いやすい。ただし中央の「AF-C」ポジションに設定しようとすると、行き過ぎてSやMに設定してしまうことがあります。

レンズのフォーカス駆動は従来通り。繰り出し式フォーカスを採用しているので、ミラーレスの最新レンズと比べると速度が遅め。大部分の撮影で十分なAF速度だと思いますが、近距離を素早く動く動物や子供を追いかける際は力不足と感じる場合があります。

AFアルゴリズムに起因しているのか、レンズの駆動方式が問題なのか明らかではないものの、同じX-Processor 5を搭載する「X-M5」にXF23mmF2 R WRを装着して撮影する場合の成功率は比較的高い。X100VIの繰り出し式フォーカスがボトルネックとなっているように見えます。

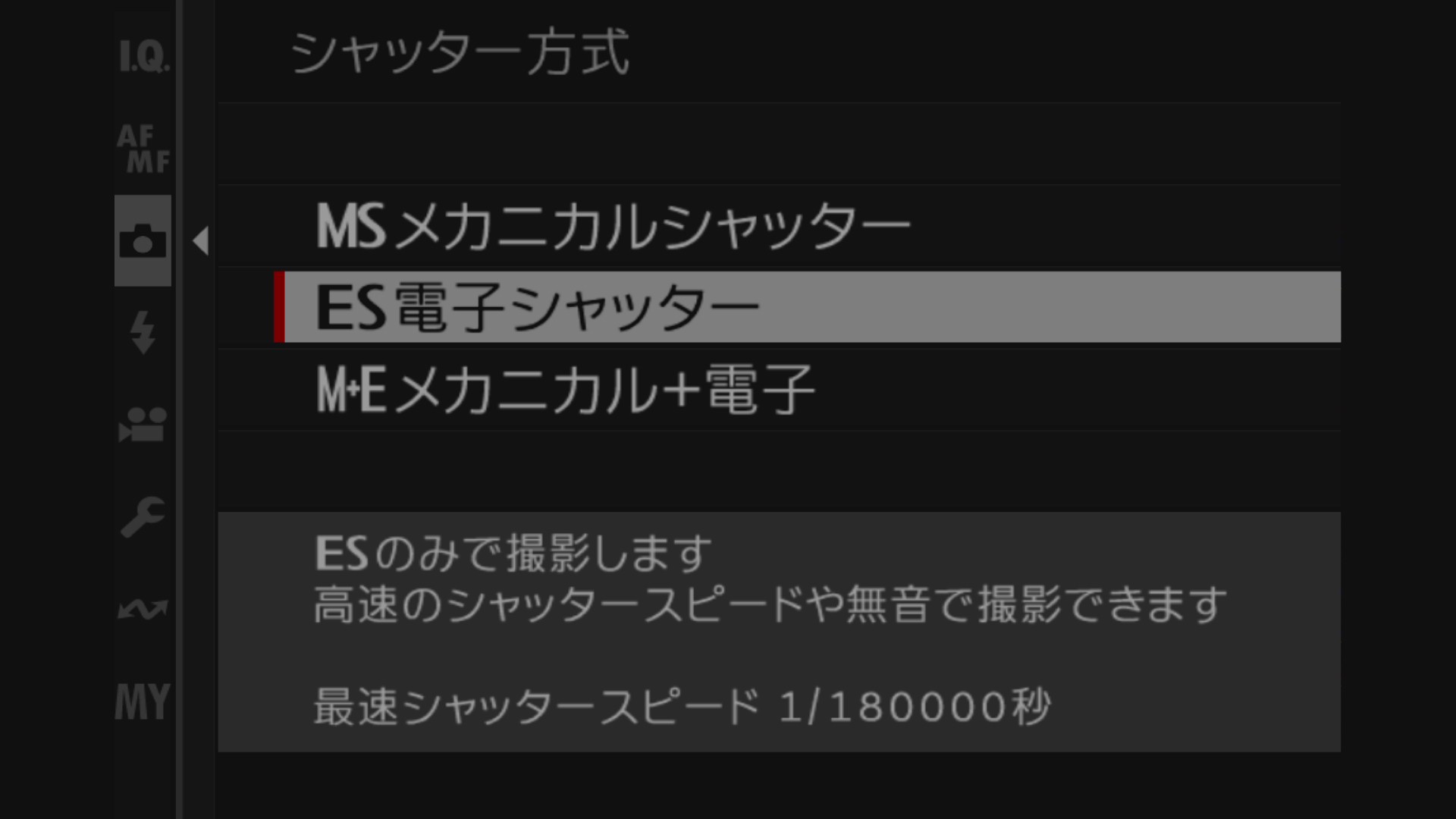

連写性能

「X-Trans CMOS 5 HR」+「X-Processor 5」搭載モデルらしいスペック。電子シャッターは高解像センサーながら1/180,000秒までの超高速シャッターに対応しており、強い逆光時でもNDフィルター無しで絞り開放を利用しやすくなっています。

ただし、メカニカル方式はレンズシャッターを採用しているため、最高速は1/4000秒まで。構造上、電子先幕シャッターはありませんが、レンズシャッターが静かで低反動のため必要ありません。

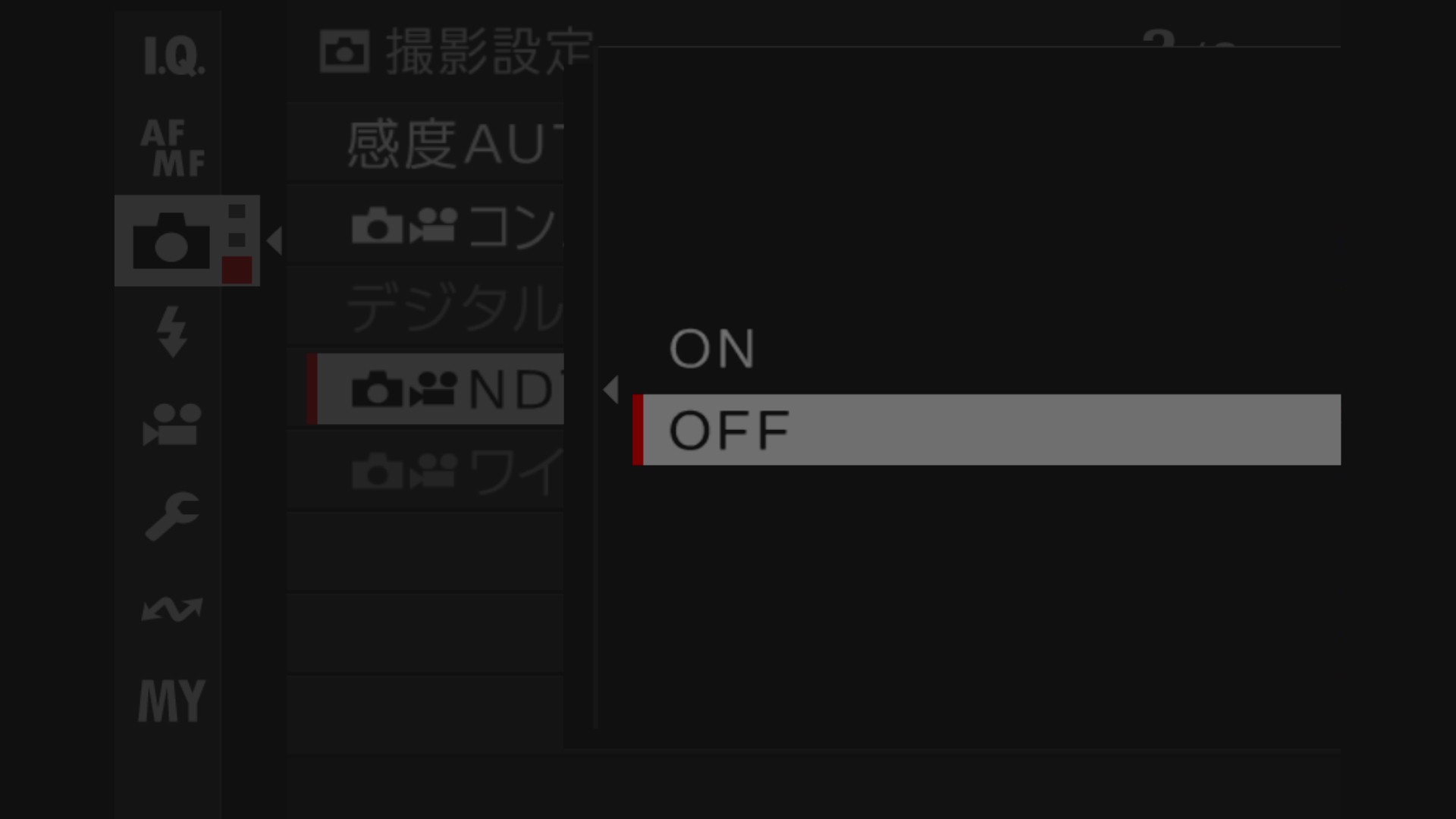

従来通り4段分のNDフィルターを内蔵。メニューからオンオフを変更できるほか、クイックメニューやボタンカスタマイズに登録可能。

電子シャッターで1/180,000秒まで対応しているため、フィルターで減光する必要性は低い。ただし、低速シャッターを利用したい場合(例えば流し撮り)には有効な手段。特にX100VIはボディ内手振れ補正を搭載しているため、手持ち撮影での低速シャッターを利用しやすくなっています。

4000万画素の高解像ながら10コマ以上の高速連写に対応。ただし、利用できるシャッター方式が限定され、ローリングシャッター性能が十分とは言えません。動体撮影時の歪みや人工灯・デジタルサイネージのバンディングに注意が必要です。

とは言え、搭載しているレンズが35mm相当であり、この画角でフレーム上を高速移動する被写体は珍しい。被写体に近寄って撮影する場合は影響を受けるかもしれませんが、その場合、高速移動はしていないはず。

高速で横切る車両や鉄道を電子シャッターで止めるように撮影いない限り、ローリングシャッターで歪む可能性は少ないかなと思います。どちらかと言えば、人工灯におけるフリッカーで悩まされるシーンが多いはず。

X100VIの使用シーンにおいて、レンズシャッターの上限「6 fps」を超える撮影速度が欲しいと感じる場面は少ない。無理して電子シャッターの高速連写を利用する必要はないのかなと。

解像性能

遠距離

細かいこと言わなければ、F2から全体的に良好な結果が得られる良いレンズです。フレーム隅まで極端な画質の乱れがなく、比較的安心して使うことができる光学性能と言えるでしょう。周辺や隅のコマ収差はこのレンズに限った話ではなく、フルサイズの35mm F1.8やAPS-Cの23mmでは比較的よく目にする問題。幸いにも、少し絞ることで簡単に解決することができ、どちらかと言えば「良いほう」に分類することができる性能だと思います。

X100VIの4000万画素センサーを活かせるのは主に50/70mmクロップ時。この際は少し絞るとクロップにも耐えうる解像性能だと思います。周辺や隅も絞ることで画質が改善するものの、4000万画素の大きなファイルサイズに見合う価値があるのか?というと悩ましいところ。個人的にはノンクロップ時に2600万画素にリサイズできるRAWがあると良かったなと

近距離

F2から全体的に”まずまず”良好な結果が得られるレンズです。2600万画素のX100Vでは広い範囲でF2から実用的でシャープな結果が得られているのではないでしょうか。周辺部やF2で中央とほぼ同じ結果が得られ、若干ソフトなフレーム端・隅も、数段絞ると改善します。

4000万画素 X-Trans CMOS 5 HRイメージセンサーを最大限活かせるレンズか、と言うとそうでもありません。中央こそ絞ればシャープですが、フレーム周辺や隅は絞ってもパッとしません。このあたりは「XF23mmF1.4 R LM WR」とX-T5やX-T50の組み合わせで、より良好な結果(サイズや総合的なコストは置いておき)

遠景では比較的良好な結果を得ることができますが、今度は正確にピントの山を掴みそこなう可能性があります(絞り開放付近)。ベストを尽くす場合は拡大してピントを確認しておくことをおススメします。この問題がカメラ側にあるのか、レンズ側のフォーカスユニットにあるのか今のところ不明。これはレンズ交換式Xシステムでも見られる傾向ですが、第五世代でものAFシステムでも同様のようです。

50mm・70mm換算のクロップ時は高解像が役に立ちます。ただし、F2付近が若干ソフトなこと、動体撮影時は繰り出し式フォーカスでピントの山を捉えるのがやや難しいことなどに注意が必要。

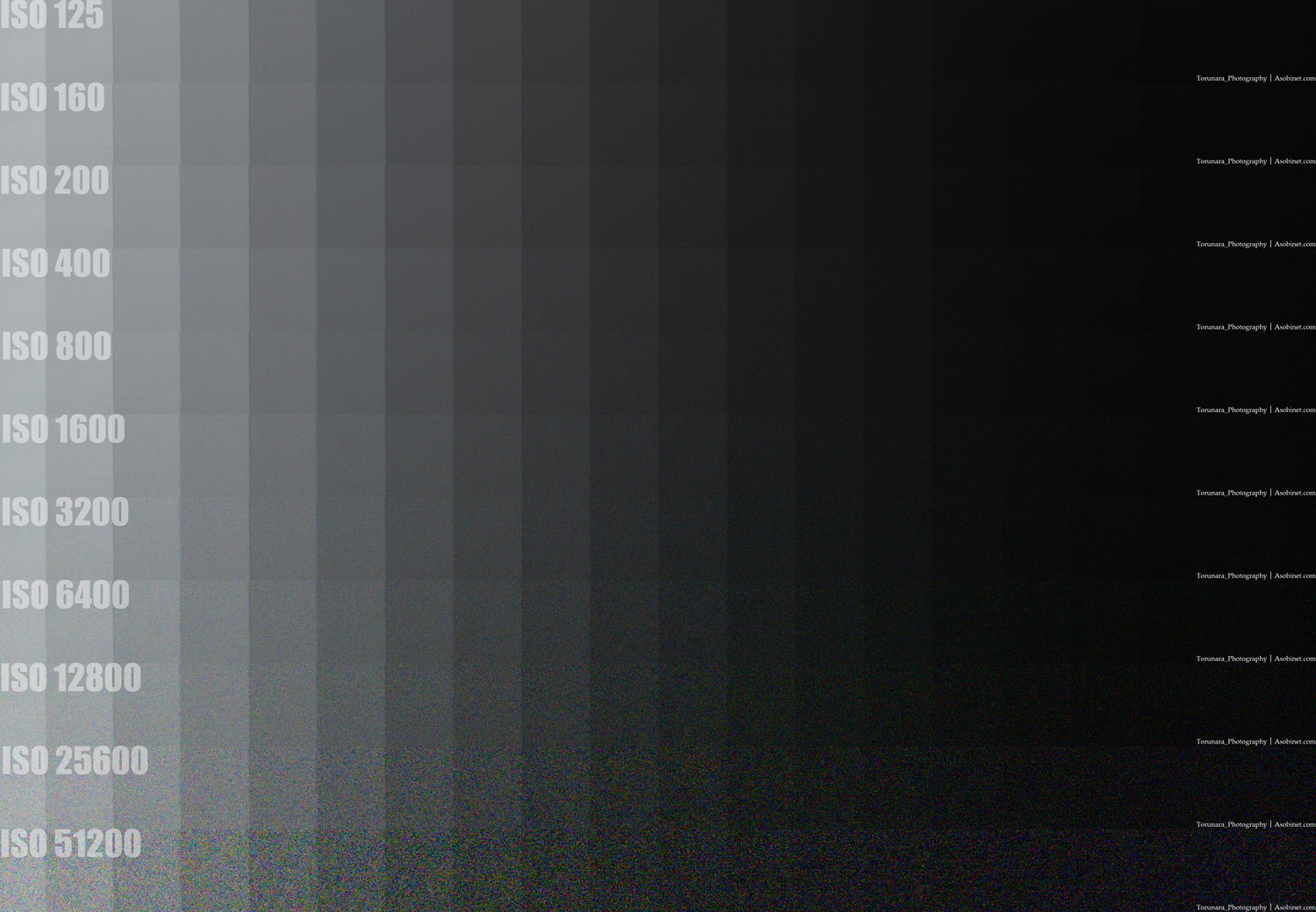

ISO感度・高ISO性能

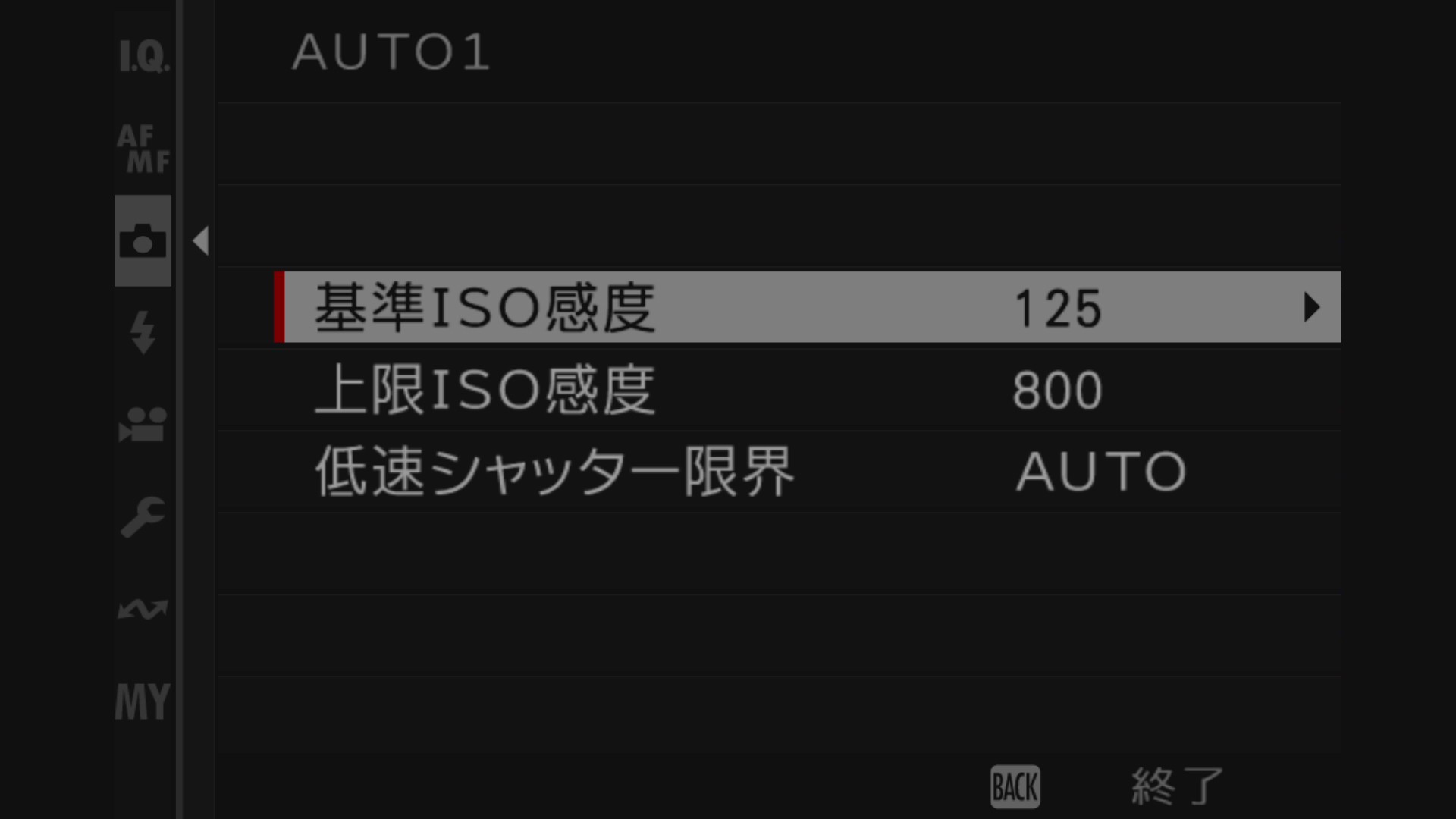

ISOの設定は基本的にダイヤル操作。ダイヤル「C」ポジションでコマンドダイヤル操作が可能となるものの、メニューで操作できるのは「感度AUTO」設定のみ。この点でISOダイヤルを搭載しない機種と操作性が異なります。

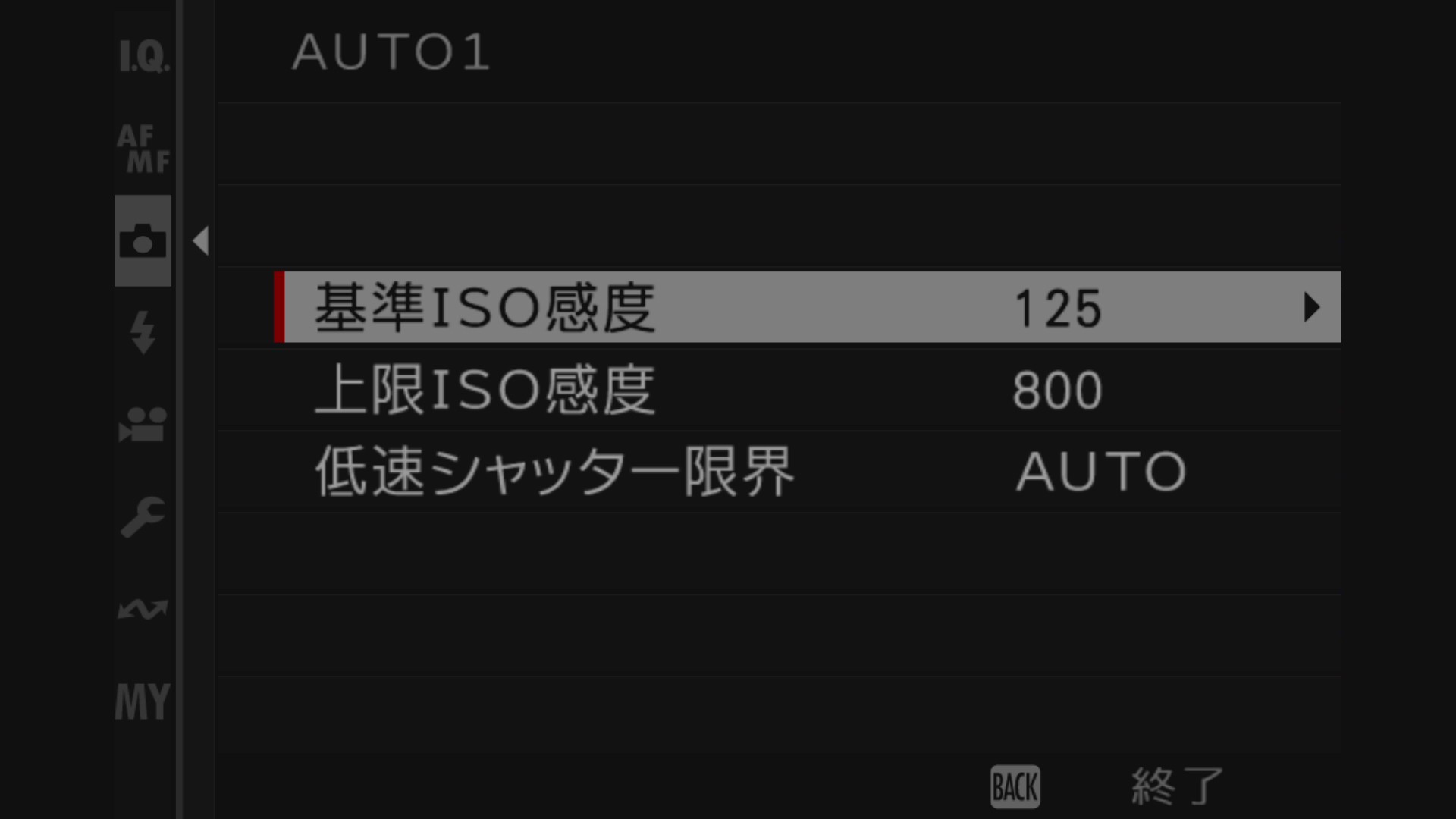

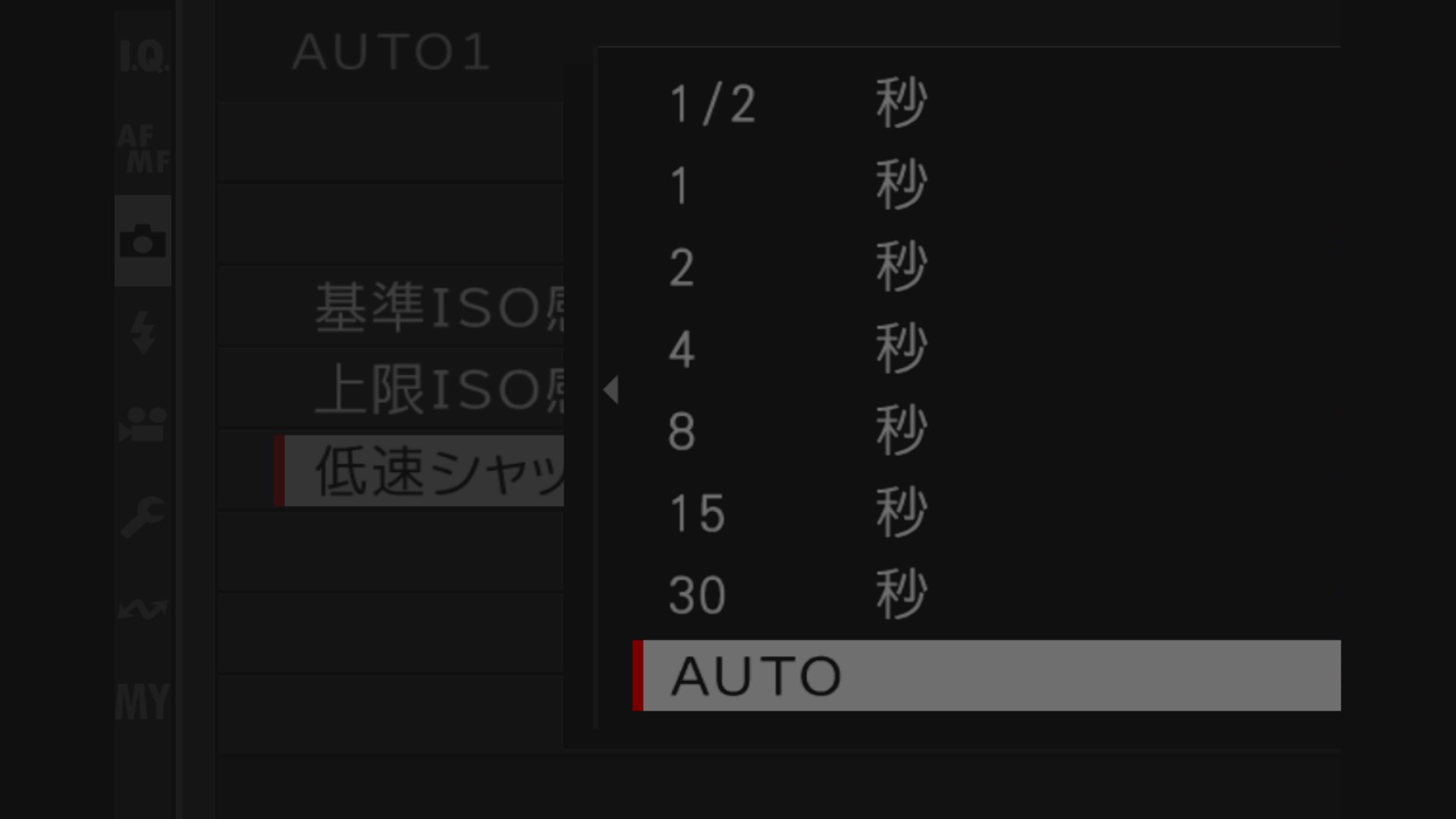

感度AUTOのシステムは従来通り。上限のISO感度を設定したり、絞り優先モードなどでシャッタースピード自動調整の下限を設定する「低速シャッター限界」機能などが存在。設定値が3系統で記憶することができ、Fnボタンなどから素早く切り替えることが可能。

ISO AUTO時に自動で調整されるシャッタースピードが設定値を下回ることでISOを上昇させる「低速シャッター下限」に対応。

例えば被写体がぶれないように1/500秒に設定しておくと、絞り優先モードでも1/500秒以下にシャッタースピードを落とさないように適性露出を維持するため、ISO感度が自動調整されます。絞りの設定値を維持しつつ、光環境・光量が不安定な状況で有効な手段と言えるでしょう。

設定値を「AUTO」に設定した場合、基本的に「1/ レンズの焦点距離(フルサイズ判換算)」に自動設定されます。X100VIは35mm判換算で35mmに相当するレンズを搭載しているため「1/30秒」に設定しているのと同じ(1/35秒という設定値がないので、最も近い「1/30秒」が選ばれたのだと思います)。

ソニーやニコンのように、シャッター下限AUTO設定時に1段刻みで前後2段分のシャッタースピード調整はできません。X100VIはセンサーシフト式手振れ補正を搭載しているので、「1/30秒」よりも遅いシャッタースピードでも手持ち撮影が可能。個人的には「1/5秒」付近を限界値として使用しています。

子供の撮影などで重宝している機能ですが、この機能に素早くアクセスできるボタンカスタマイズが無いのは残念。ISO AUTO設定からアクセスする必要があり、少し面倒くさく感じます。

(ソニーやパナソニックは専用のショートカット機能あり)

ピクセルレベルでチェックするとノイズが増えているかもしれませんが、同じサイズでチェックする限り2600万画素のセンサーとノイズは同程度に抑えられています。ただ、4000万画素の解像度を活かしたい、50mm相当・70mm相当のクロップを使いたいのであれば、ISO感度を低く抑えた方が良いでしょう。

ISOダイヤルは便利ですが、シャッターダイヤルを引き上げて回転するという動作は少々不便に感じます。また、低速シャッター限界を直接呼び出す機能がないため、状況に応じて設定値を素早く変更することができません。

幸いにも、ISO AUTOの各設定値は3系統でメモリー可能なので、うまく使い分けることで不便さを軽減することが出来ます。

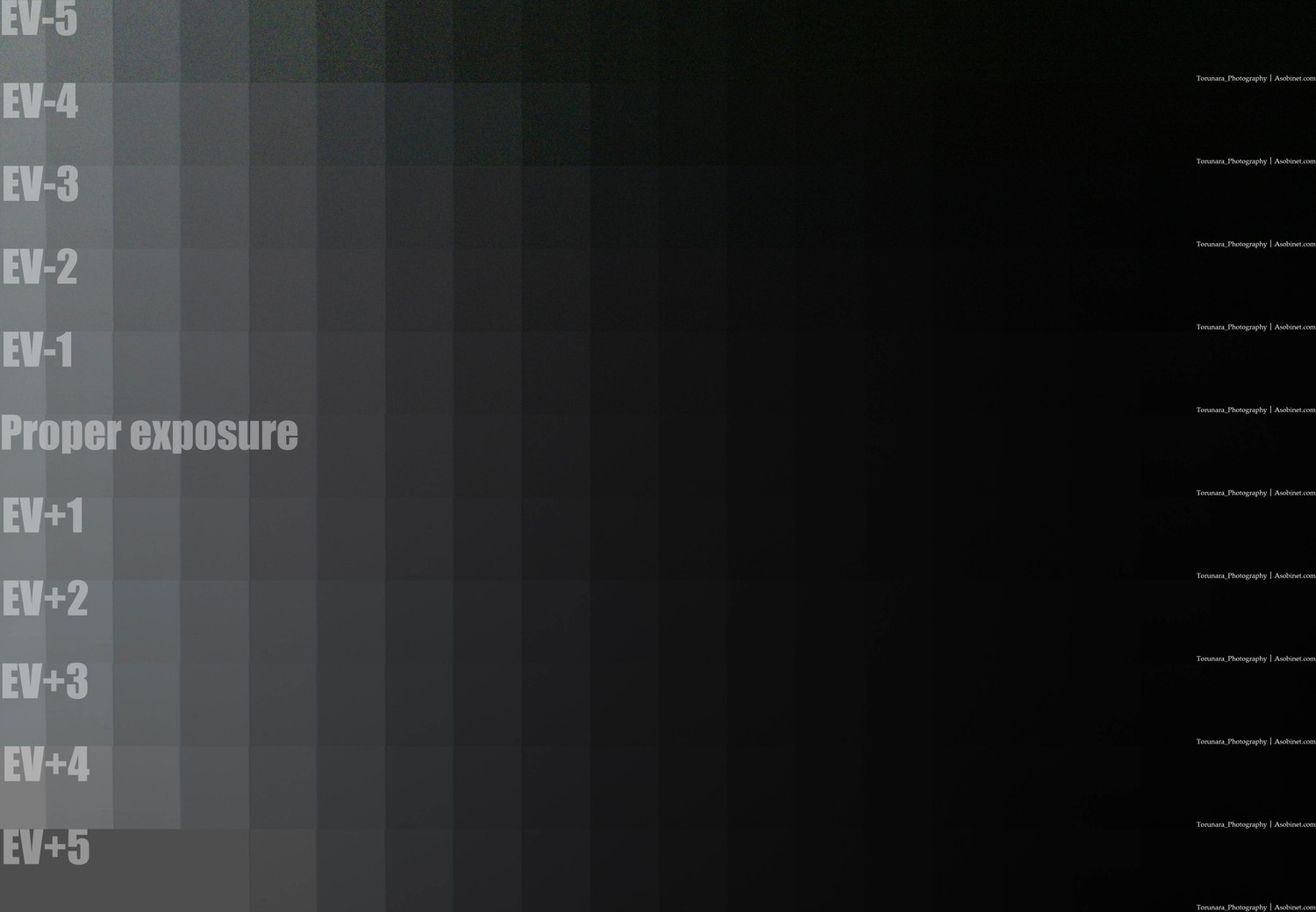

ダイナミックレンジ

フルサイズセンサーほど良好ではありませんが、APS-Cらしいダイナミックレンジで高解像の撮影が可能なカメラです。手振れ補正で低ISOを維持しやすく、風景撮影などに適しています。他社と比べるとハイライトを残しやすく、「DR200」「DR400」など高輝度を優先する設定に素早くアクセスすることも可能。

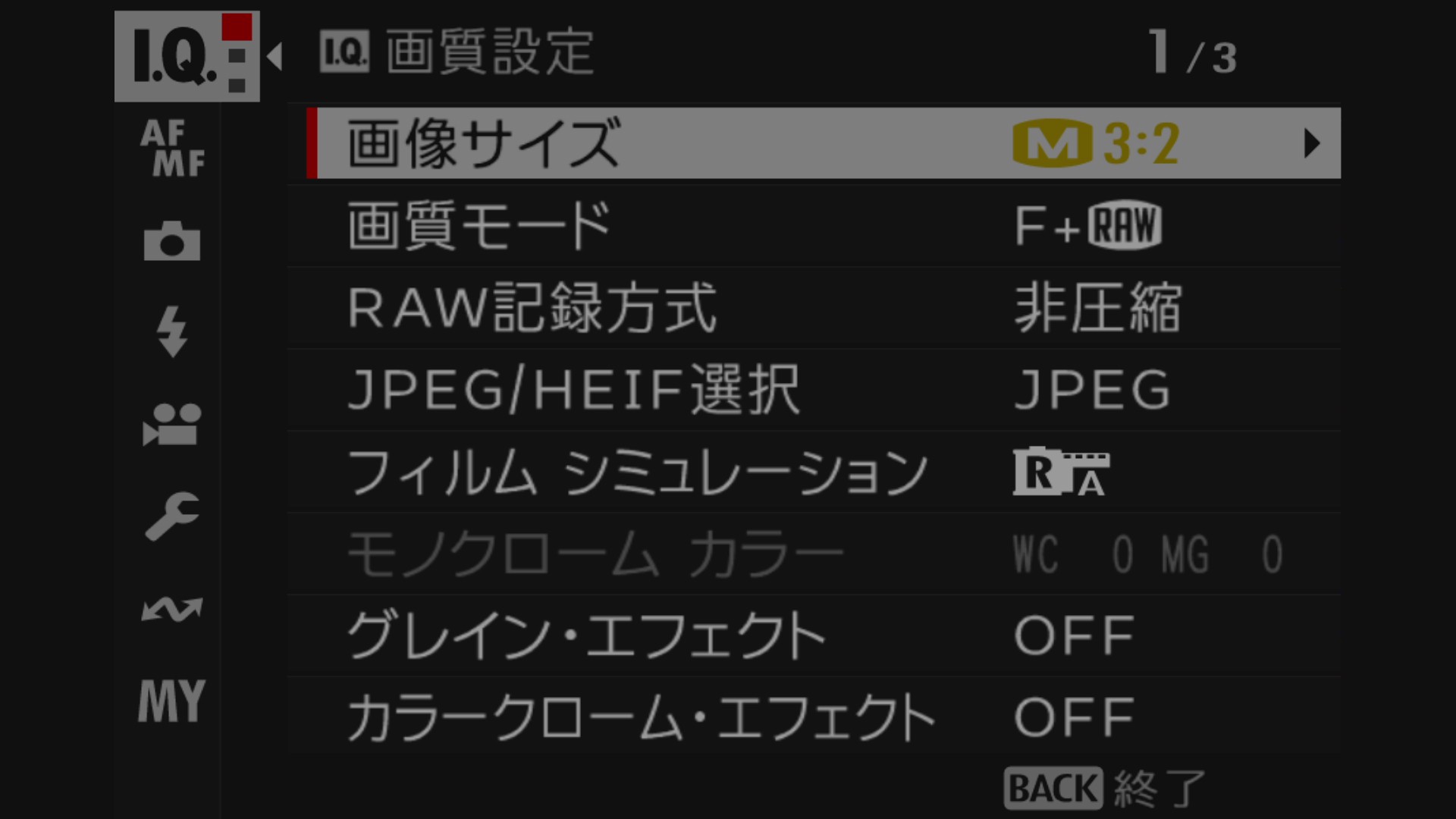

2600万画素 X-Trans CMOS 4 比で大きな画質差は見られず、高解像であるぶん柔軟性が良好。ファイルサイズは大きいものの、画質低下の少ない圧縮RAWを活用することでストレージを節約することができます。

少なくともハイライトの保持、シャドウのノイズ抑制に関して、RAW形式による顕著な違いはありません。画質に関して妥協したくない場合を除き、圧縮RAWで問題を感じるシーンはほとんど無いと思われます。特にX100VIは非圧縮RAWのファイルサイズが大きいため、圧縮RAWの恩恵は大きいと感じるはず。

AWB・AE

正直に言うと、キヤノンやニコン、ソニーなどと比べると、やや使いにくさを感じます。ホワイトバランスは状況によって寒色や暖色に傾き、測光・自動露出は顔・被写体検出使用時に暗部を持ち上げすぎる傾向があります。

ホワイトバランスで苦労するシーンはそう多くありません。しかし、検出機能使用時の測光・自動露出が不安定となるシーンは多い。主に検出した被写体(の枠)が暗かったり、影になっていると、その部分を優先して露出を調整する傾向があります。逆光時の家族写真では背景が白飛びするほど露出を上げる場合があるので、この場合は一時的に検出機能をオフにして測光モードを変更する必要があります。

JPEG

新しいフィルムシミュレーション「リアラエース」に対応。プロビアと似ていますが、落ち着いた発色で個人的にはこちらのほうが好み。

他の(第五世代)Xシリーズもファームウェアアップデートでリアラエースに対応。X100VI限定機能ではありませんが、X100シリーズでリアラエースを使えるのはX100VIのみ。また、「ノスタルジックネガ」もX100Vでは使えなかったはず…。

動画

X-Trans CMOS 5 HR + X-Processor 5 のミラーレスカメラと同程度の動画撮影が可能。さらに内蔵の4段分 NDフィルターとボディ内手振れ補正が便利。

ただし、三脚ネジ穴とバッテリー/SDカードスロットの位置が非常に近いことが問題となります。このまま三脚に搭載するとバッテリースロットの蓋が開かなくなり、ケージに搭載したとしても開けにくいことに変わりありません。

(そして、開けるために搭載位置をずらすことで、光軸がずれてしまう問題が不可避)

静止画モードのフォーカス駆動は速度重視のためか駆動音が大きめ。ただし、動画モードでは滑らかで静かな駆動に切り替わります。動体を快適に追従できる応答性や速度ではないものの、静止した被写体を撮るのであれば問題ありませんでした。

レンズ

良かったところ

X100Vの世代で更新された23mm F2 IIは全体的に安定感のある光学性能を発揮。完璧ではないものの、幅広い撮影シーンでまずまずの結果を得ることができます。癖が抑えられているので個性的とは言えませんが、使い勝手は良好。

中央に限って言えば高解像センサーの恩恵を受けるに十分な解像性能を発揮。RAW M/Sクロップでも十分な結果を得ることができます。また、センサーシフト式の手振れ補正により手持ちのスローシャッターに対応しやすくなり、内蔵NDフィルターを活用できる機会も増えています。

悪かったところ

世代が変わり、AFシステムに被写体検出が加わったのは非常に大きなポイント。

ただし、これはあくまでもAFシステムの話であり、レンズ側のフォーカス性能が対応していなければ意味がありません。この点でX100VIのレンズは不十分であり、繰り出し式フォーカスではAFの応答性や速度には限界があります。刹那的に訪れるシャッターチャンスに対して強いかと言うと、(AFが重要なシーンでは)そうでもありません。特に近距離が厳しい。

光学的な面から指摘すると、開放付近はコマ収差の影響でソフトな画質。絞れば改善するので、4000万画素を活かした結果を得たい場合はF5.6~F8あたりがおススメ。絞って風景や街並みを撮るには十分な結果が得られます。

総評

フォーカス性能に過度な期待をしなければ、X100シリーズの最新モデルとして期待通りの結果が得られるカメラ。特に4000万画素とセンサーシフト式手振れ補正の点から従来機と使い勝手が大きく改善。絞れば4000万画素にも耐えうる結果が得られます。

細部の結果にこだわらなければ、F2から十分な画質であり、幅広いシーンに対応可能。フォーカス性能が足を引っ張ると感じる場合もありますが、ピントを外した写真もご愛敬と言えるかもしれません。価格に見合った結果が欲しい場合はレンズ交換式のより大きな23mmを選んだほうが良いでしょう。

残念ながら、国内における在庫不足の問題はX100Vと同様。購入したくても出来ない状況が続いています。どうしてもX100のコンパクトスタイルで23mmを使いたいのであればX100VIを買うしかないものの、こだわりがないのであれば以下の選択肢も要検討。

まとめ

良かったところ

ココがおすすめ

- 高級感のある金属ボディ

- 小型軽量

- ボディ内手振れ補正

- 防塵防滴

- チルト液晶モニタ

- ハイブリッドビューファインダー

- クロップの実用性が高い4000万画素センサー

- 良好なダイナミックレンジとISO感度性能

- 実用的な被写体検出AF

- 個性的なフィルムシミュレーションが豊富

- 対応アクセサリーが豊富

悪かったところ

ココに注意

- X100V比で売り出し価格が10万円ほど値上がり

- 三脚ネジ穴とバッテリーの位置が近い

- ダイヤルの押し込み式ボタンは誤操作に繋がる

- 繰り出し式のフォーカス駆動

- ローリングシャッターの影響が目立つ

- 検出AF時にAEが暴れる

- タッチパネル非対応のメニューシステム

総評:X100シリーズの決定版

操作性や携帯性などを従来通りに維持しつつ、センサー画質・AF・手振れ補正・動画機能など、X100Vから全体的に強化されています。「これ以上何を望むのか?」と言いたくなるくらいに改善しており、X100シリーズの決定版と言っても過言では無いはず。

敢えて言えば、メニューシステムや暴れやすい(検出AF時の)AEなどのソフト面、ダイヤルやネジ穴の位置などハード面の小さな部分で改善の余地あり。レンズのフォーカスがキビキビ動作するのが理想的ですが、画質とサイズのバランスを考慮すると妥協が必要なポイント。

悩ましいのはX100V比で売り出し価格が10万円ほど値上がりしていることでしょうか。APS-Cコンパクトカメラとしては非常に高価。今となっては「X100Vが安すぎた」と言えるのかもしれません…。改善点を考慮すると価値のある値上げと言えなくもないですが、カメラに30万円近い初期費用を出せるかどうかがポイントとなりそうです。

参考情報

購入早見表

| FUJIFILM X100VI JP シルバー | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| FUJIFILM X100VI JP ブラック | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| FUJIFILM X100VI シルバー | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

| FUJIFILM X100VI ブラック | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

作例

関連記事

- FUJIFILM X100VI レビュー 総集編

- FUJIFILM X100VI レビュー 外観・操作編

- FUJIFILM X100VI レビュー ISO感度編

- FUJIFILM X100VI レビュー ダイナミックレンジ編

- FUJIFILM X100VI レビュー ドライブ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビュー 完全版

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.5 逆光・周辺減光編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.4 ボケ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.3 諸収差編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.2 遠景解像編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.1 解像チャート編

広告

*手動広告を試験的に導入しています。 ![]()

期間限定セール

アウトレットなど

キャッシュバック

カメラメーカー直販・店舗リンク(楽天市場)