富士フイルム「FUJIFILM X100VI」のレビュー ISO編を公開。操作が若干不便と感じるものの、高いISO感度でも低解像センサーと同程度の画質を維持していることが分かりました。

簡単なまとめ

ピクセルレベルでチェックするとノイズが増えているかもしれませんが、同じサイズでチェックする限り2600万画素のセンサーとノイズは同程度に抑えられています。ただ、4000万画素の解像度を活かしたい、50mm相当・70mm相当のクロップを使いたいのであれば、ISO感度を低く抑えた方が良いでしょう。

If you check at the pixel level, you may find that the noise has increased, but as long as you check at the same size, the noise is kept at the same level as the 26-megapixel sensor. However, if you want to make the most of the 40-megapixel resolution and use the 50mm and 70mm crop, it is better to keep the ISO sensitivity low.

レビュー一覧

- FUJIFILM X100VI レビュー 総集編

- FUJIFILM X100VI レビュー 外観・操作編

- FUJIFILM X100VI レビュー ISO感度編

- FUJIFILM X100VI レビュー ダイナミックレンジ編

- FUJIFILM X100VI レビュー ドライブ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビュー 完全版

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.5 逆光・周辺減光編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.4 ボケ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.3 諸収差編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.2 遠景解像編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.1 解像チャート編

ISO感度

ISO感度の操作

ISO感度の設定はシャッターダイヤルと同軸のISO感度ダイヤルを使用。シャッターダイヤル外周部を上に引き上げる時のみISOの設定値を操作可能。ダイヤル操作ではペースISO 125から1/3段ごとにISO12800まで操作できます。また、ダイヤル上にはISOオートで利用する「A」ポジション、コマンドダイヤルでの操作が可能となる「C」ポジションがあります。

後述しますが、カメラの「ISO」ボタンはISOオート機能のみに利用可能。ISOの設定値は変更できません。 ISOの設定値を変更するためにはダイヤル操作かコマンドダイヤルの操作が必要となります。

コマンドダイヤル操作時は拡張ISOからISO 51,200にまで操作可能。コマンドダイヤル上でISO AUTOを利用するためにはISO 51,200を超えてダイヤルを操作する必要があります。低ISO側からISO AUTOモードに設定することは出来ません。これはかなり不便と言わざるを得ず、AUTO機能を頻繁にオンオフする場合に現実的な操作とは言えません。

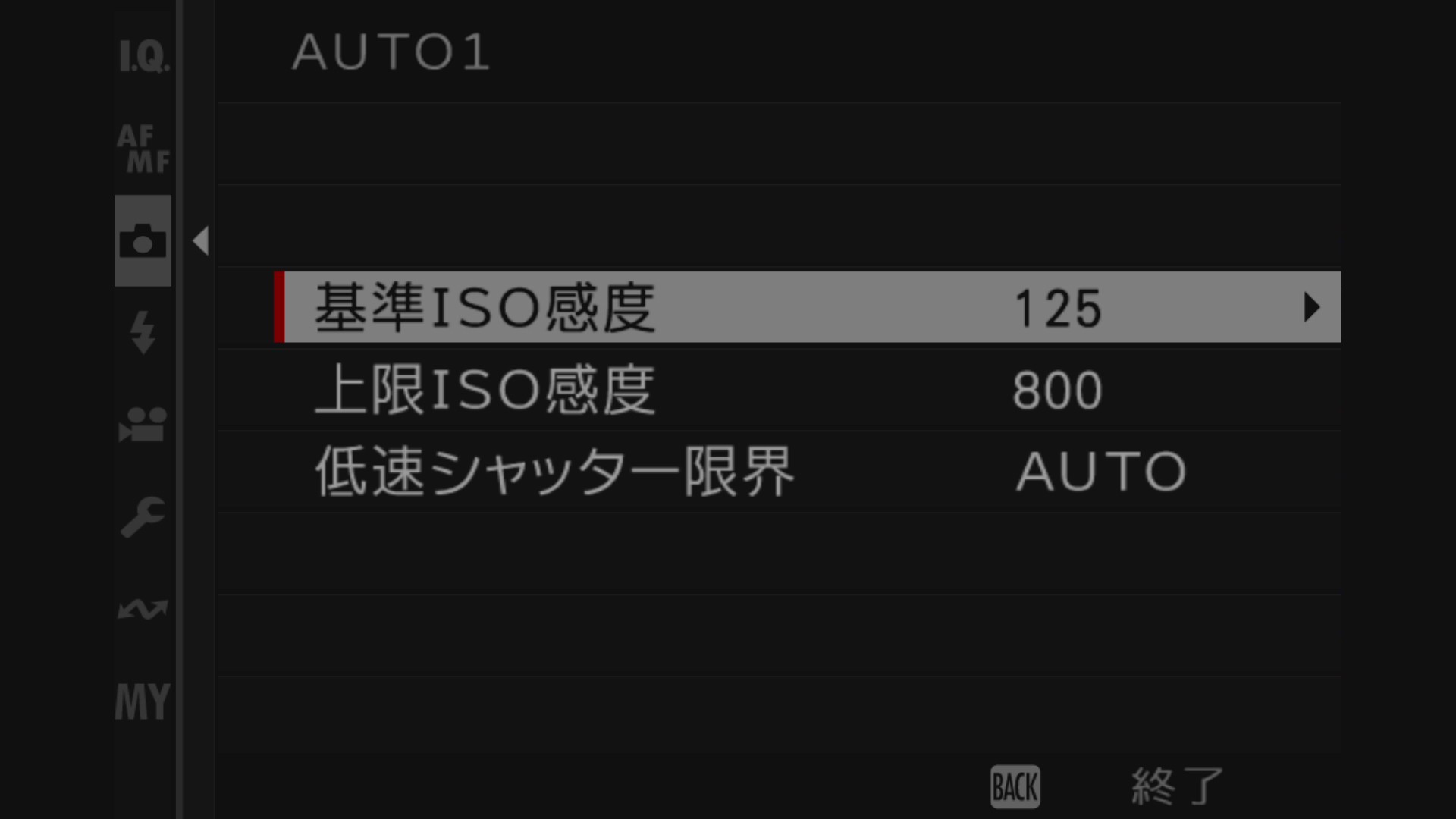

ISO感度メニュー

前述したとおり、ISOの設定は基本的にダイヤル操作。ダイヤル「C」ポジションでコマンドダイヤル操作が可能となるものの、メニューで操作できるのは「感度AUTO」設定のみ。この点でISOダイヤルを搭載しない機種と操作性が異なります。

感度AUTOのシステムは従来通り。上限のISO感度を設定したり、絞り優先モードなどでシャッタースピード自動調整の下限を設定する「低速シャッター限界」機能などが存在。設定値が3系統で記憶することができ、Fnボタンなどから素早く切り替えることが可能。

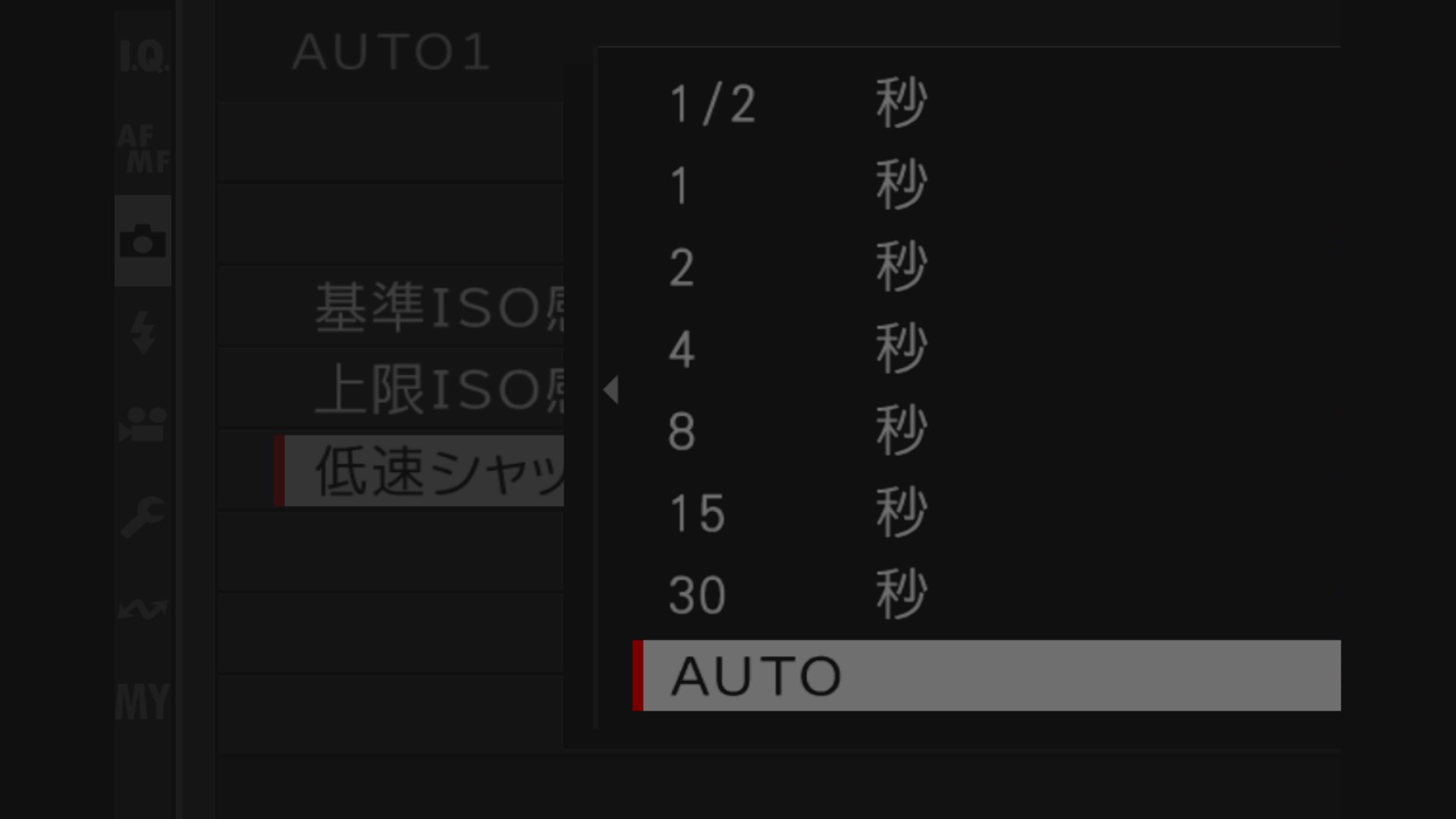

低速限界設定

ISO AUTO時に自動で調整されるシャッタースピードが設定値を下回ることでISOを上昇させる「低速シャッター下限」に対応。

例えば被写体がぶれないように1/500秒に設定しておくと、絞り優先モードでも1/500秒以下にシャッタースピードを落とさないように適性露出を維持するため、ISO感度が自動調整されます。絞りの設定値を維持しつつ、光環境・光量が不安定な状況で有効な手段と言えるでしょう。

設定値を「AUTO」に設定した場合、基本的に「1/ レンズの焦点距離(フルサイズ判換算)」に自動設定されます。X100VIは35mm判換算で35mmに相当するレンズを搭載しているため「1/30秒」に設定しているのと同じ(1/35秒という設定値がないので、最も近い「1/30秒」が選ばれたのだと思います)。

ソニーやニコンのように、シャッター下限AUTO設定時に1段刻みで前後2段分のシャッタースピード調整はできません。X100VIはセンサーシフト式手振れ補正を搭載しているので、「1/30秒」よりも遅いシャッタースピードでも手持ち撮影が可能。個人的には「1/5秒」付近を限界値として使用しています。

子供の撮影などで重宝している機能ですが、この機能に素早くアクセスできるボタンカスタマイズが無いのは残念。ISO AUTO設定からアクセスする必要があり、少し面倒くさく感じます。

(ソニーやパナソニックは専用のショートカット機能あり)

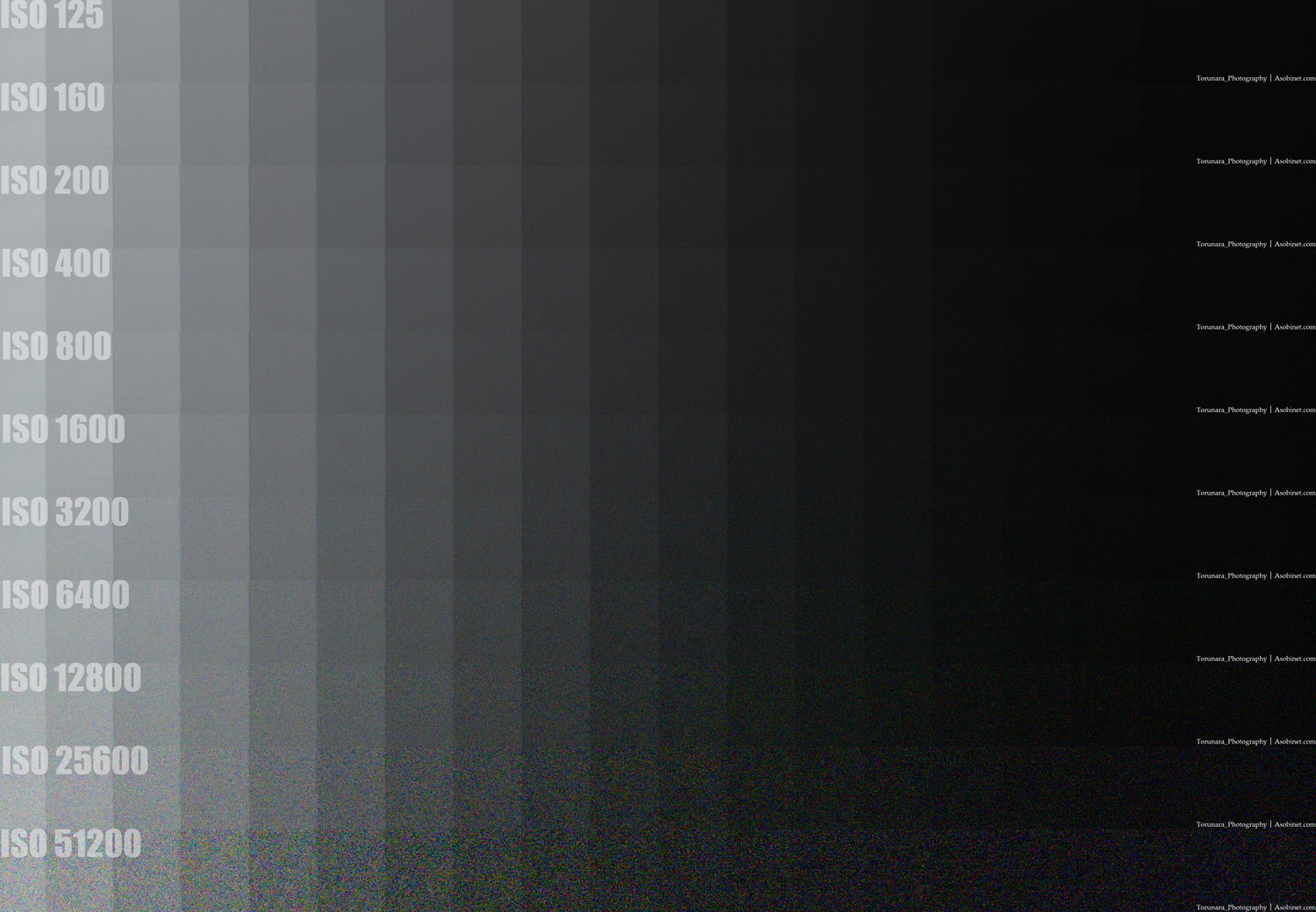

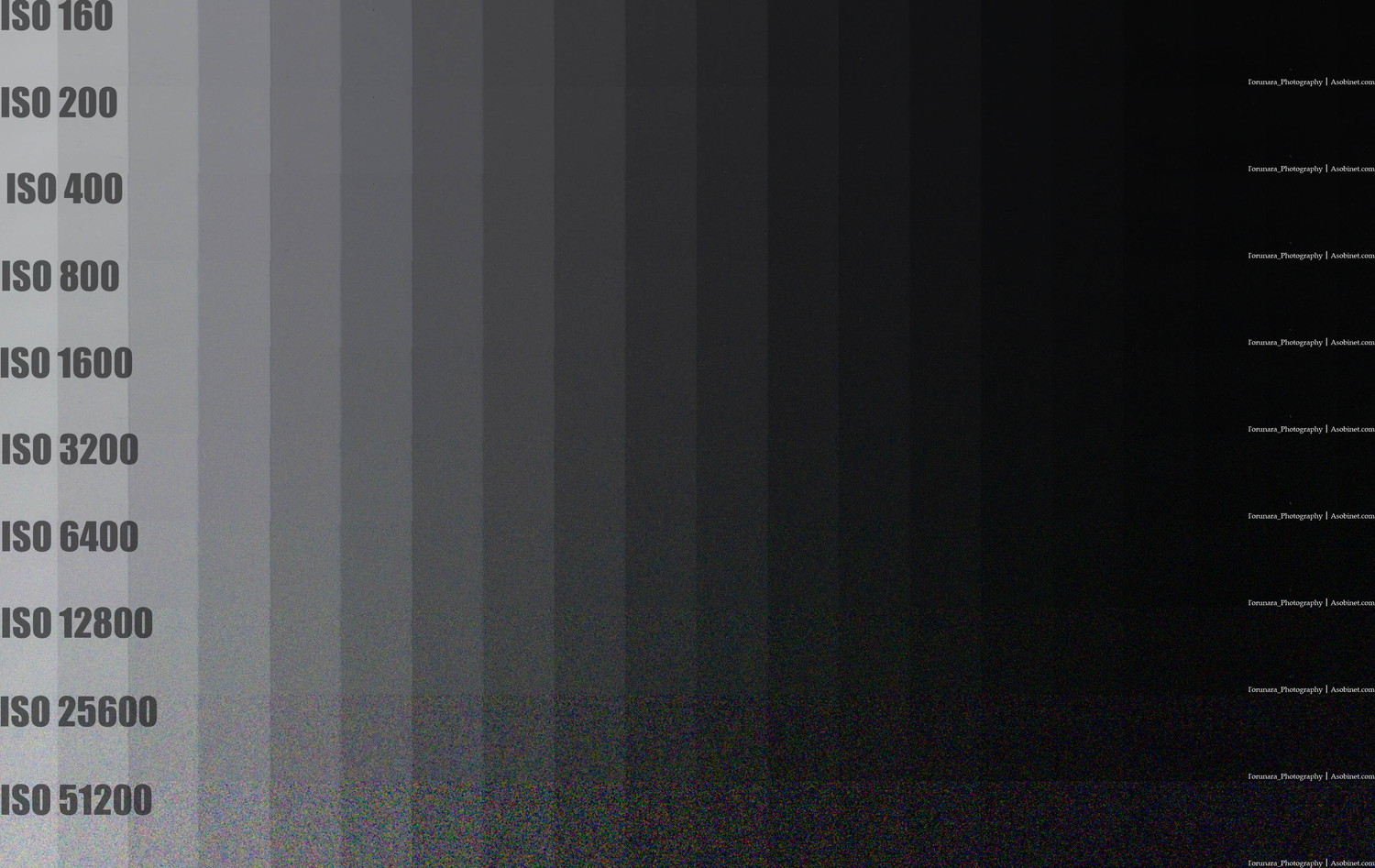

ISO感度ごとのノイズ

モノクロチャート

暗い所までノイズが目立たないのはISO 1600まで、 ISO 3200以降は明るい部分でカラーノイズが発生し始めます。 それでも、ISO 6400までは暗部のノイズをよく抑えており、ISO 12,800以降で暗部のノイズが徐々に目立ち始める。比較的新しいAPS Cセンサーの結果としては平凡ですが、1世代前のセンサーと比べると良好と評価できる水準。

カラーチャート

ISO 12,800以降でノイズは目立つものの発色は低ISOと同程度を維持。それ以降の高ISOでは主に暗い色を中心としてノイズの影響を受けやすくなります。

参考:X-M5(2600万画素 X-Trans CMOS 4)

同じテスト環境でチェックしたX-M5を見比べてみると、ほぼ同程度のノイズであることがわかります。センサーの高解像度化によるノイズの増加はほとんどありません。

まとめ

ピクセルレベルでチェックするとノイズが増えているかもしれませんが、同じサイズでチェックする限り2600万画素のセンサーとノイズは同程度に抑えられています。ただ、4000万画素の解像度を活かしたい、50mm相当・70mm相当のクロップを使いたいのであれば、ISO感度を低く抑えた方が良いでしょう。

ISOダイヤルは便利ですが、シャッターダイヤルを引き上げて回転するという動作は少々不便に感じます。また、低速シャッター限界を直接呼び出す機能がないため、状況に応じて設定値を素早く変更することができません。

幸いにも、ISO AUTOの各設定値は3系統でメモリー可能なので、うまく使い分けることで不便さを軽減することが出来ます。

参考情報

購入早見表

| FUJIFILM X100VI JP シルバー | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| FUJIFILM X100VI JP ブラック | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| FUJIFILM X100VI シルバー | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

| FUJIFILM X100VI ブラック | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

作例

関連記事

- FUJIFILM X100VI レビュー 総集編

- FUJIFILM X100VI レビュー 外観・操作編

- FUJIFILM X100VI レビュー ISO感度編

- FUJIFILM X100VI レビュー ダイナミックレンジ編

- FUJIFILM X100VI レビュー ドライブ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビュー 完全版

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.5 逆光・周辺減光編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.4 ボケ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.3 諸収差編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.2 遠景解像編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.1 解像チャート編