富士フイルム「FUJIFILM X100VI」のレビュー 外観・操作編を公開。富士フイルムらしい外観・コントロールで特に迷うことはありませんでした。ただし、初見では戸惑うシーンが多く、習熟まで少し時間がかかりそうなカメラです。

簡単なまとめ

基本的にカメラの概観や操作性は従来通り。良くも悪くもX100シリーズらしい。ライカのようでライカではなく、あくまでも富士フイルムの哲学に基づいたコントロール・デザインのカメラ。

六世代にわたりブラッシュアップを繰り返してきたデザインや操作性を無理に大幅に変える必要はありません。しかし、玄人向けの操作体系を採用しているので、初見のユーザーが操作に慣れるまで時間はかかると思います。

Basically, the camera's appearance and operability are the same as before. For better or worse, it's very much like the X100 series. It's like a Leica, but it's not a Leica, and it's a camera with a control design based on Fujifilm's philosophy.

There's no need to drastically change the design and operability, which have been repeatedly refined over six generations. However, since it uses a control system aimed at professionals, it will take some time for first-time users to get used to operating it.

Index

レビュー一覧

- FUJIFILM X100VI レビュー 総集編

- FUJIFILM X100VI レビュー 外観・操作編

- FUJIFILM X100VI レビュー ISO感度編

- FUJIFILM X100VI レビュー ダイナミックレンジ編

- FUJIFILM X100VI レビュー ドライブ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビュー 完全版

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.5 逆光・周辺減光編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.4 ボケ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.3 諸収差編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.2 遠景解像編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.1 解像チャート編

外観

質感

ダイヤルやレンズ部分を含めて金属製の外装パーツを採用。小型軽量ながら高級感のある造り。ボタンやジョイスティックなどにプラスチックを採用しているものの、目立たず、安っぽさはありません。外装は光沢を程よく抑えたマットの塗装を採用。

グリップ部分にはフェイクレザーを採用。ゴム製のカバーと比べると滑りやすいものの、カメラの雰囲気と相性の良い質感となっています。

デザイン

全体的に見ると、ライカのようなレンジファインダータイプ。

しかし、カメラグリップのデザインやボタン・ロゴなどのフォント、カメラのコントロールレイアウトなど、総じて富士フイルムらしいデザイン。富士フイルムのカメラに対する思想や哲学が、このカメラに詰め込まれています。

底面には三脚ネジ穴とバッテリースロットがあります。三脚ネジ穴が光軸上に配置されておらず、バッテリースロットに近いため、ネジ穴を利用した際に蓋の開閉などと干渉する可能性があります。このままだと使い辛い。

ハンズオン

- サイズ:幅128.0mm×高さ74.8mm×奥行き55.3mm

- バッテリーやメモリーカードを含めた総重量:約521g

同じAPS-Cセンサー搭載のコンパクトカメラとしてはRICOH GR IIIよりも大きく、2倍以上重い。ただし、ファインダー搭載・防塵防滴・充実したコントロールなどを考慮するとサイズと重量の差は許容範囲内。また、Xシリーズのミラーレスカメラと比べると携帯性の良いカメラです。

グリップ

本体から少し隆起した形状のグリップがあります。しかし、これは「握る」というほどではなく、「つまむ」程度の小さなクリップ。お世辞にも握りやすいデザインとは言えません。また、グリップのカバーが滑りやすく、しっかりと握りたい場合は追加のグリップを装着するのがお勧め。

カメラ背面の握る部分、親指を押し当てる部分も非常にフラット。指をかけるような場所はほぼありません。社外製のサムレストなどを取りつけてグリップを強化したいところ。

全体的にデザイン・形状重視のカメラであるため、手で握ることができる面積はかぎられています。幸いにも対応するアクセサリーは充実しているため、(グリップが不足していると感じたら)社外製グリップの購入を検討すると良いでしょう。

ファインダー

光学式

国産のミラーレスでは珍しい光学式/電子式ハイブリッドファインダーを搭載。後述するレバー操作で電子式に切り替えたり部分的な電子式に切り替えることが可能。

光学式ファインダーは基本的に素通しでカメラの先を確認することができるだけ。レンジファインダーのようにピント合わせができるわけではありません。ただし、ファインダー上にフォーカスエリアを投影したり、右下に拡大小窓を表示できたり、ピントの位置や精度を確認する手段が用意されています。ある意味でレンジファインダーよりも便利な光学式。

電子式

電子式ファインダー使用時は前面が遮光されます。この際は他のXシリーズと同じようなファインダー像を利用可能。個人的に光学式を使う頻度は低く、電子式を常時利用しています。光学式を利用するのはバッテリー消費を抑えたい時くらい。

ファインダー機能

ファインダーの倍率は光学式で0.52倍、電子式で0.66倍。ファインダー倍率は決して高いと言いませんが、使用している電子ファインダーのパネルは箱型デザインのカメラとしては比較的大きめ(0.39型ではなく0.5型を使用しています)。電子式ファインダーの解像度も高めとなっています。

ファインダー使用時にカメラを前面にあるレバーを操作すると光学式と電子式を切り替えます。光学式の際に逆方向へレバーを倒すと小窓を表示することが可能。

このレバーは長く引き続けることで任意の機能を呼び出すこともできます。ただしかなり長めに引き続ける必要があり、素早く呼び出す機能には不向きです。

モニター

X100Vと同じく、チルト式の可動モニターを搭載。モニターを上下に倒して見る角度を変えることができます。素早くローアングルやハイアングルの撮影が可能となるため便利。自撮りには非対応ですが、このカメラにそれを求めている人は少ないはず。

可動モニタを搭載しているにもかかわらず、モニタ収納時の背面はフラットでスリム。モニタを引き出す際に指をかける部位は十分にあり、操作に支障はありません。

ストラップ金具

従来通り、このままでは紐を通すことができないような小さなストラップ金具。ミニマルで目立たないデザインですが、装着するストラップは限定されます。ただし、付属の三角環を装着することで、一般的なストラップを使用可能。

三角環を付けるのが面倒なため、この金具は使用せず、追加グリップにストラップを装着しています。

アクセサリーシュー

フラッシュやマイクを装着できるアクセサリーシューを搭載。サムレストなどグリップを強化するアクセサリーを取り付けることもできます。

ポート類

カメラの右側面にポート類があり、マイク入力・USB-C・HDMI D端子に対応。USB-C経由でバッテリーの充電に対応しています。グリップ側にあるので使い辛いかもしれませんが、これらのポートを必要とする撮影シーンでグリップを握っている場面は多くないはず。

操作性

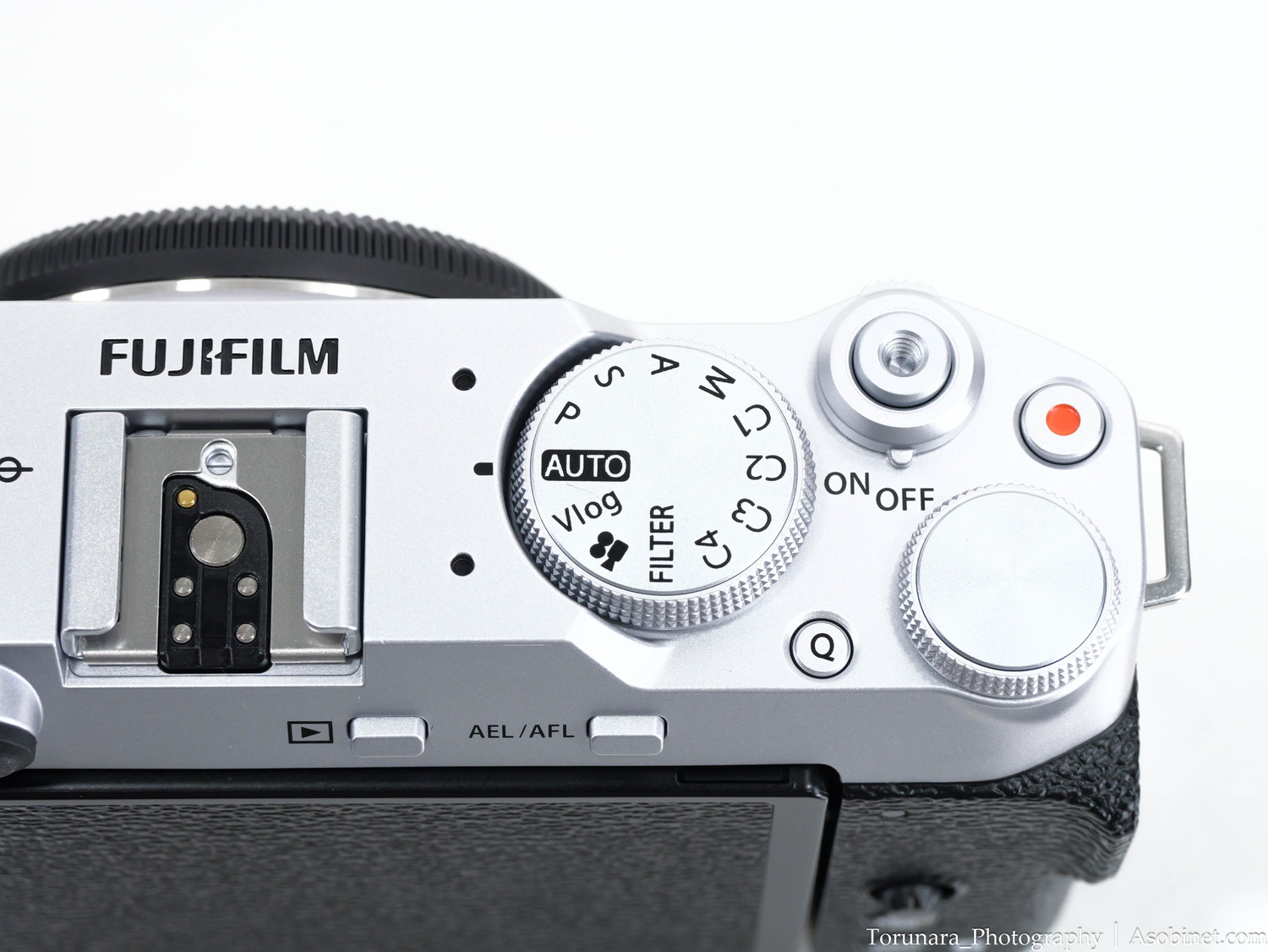

コマンドダイヤル

カメラの前部に押し込み式のコマンドダイヤルを搭載。

ダイヤルを押し込むことで、操作する機能を切り替えることができます(例:SS → 露出補正 → ISO)。便利な機能ですが、しばしば意図せずに押し込んでしまい、誤操作の原因となる。個人的に誤操作が多かったので、切り替える機能はオフ(設定する機能を一つに絞る)にしています。

操作に慣れてくると誤操作は少なくなりますが、それでもゼロにはなりませんでした。

カメラ背面のコマンドダイヤルも押し込み式の操作に対応。前面とは異なり、一般的なボタンカスタマイズのように機能を設定可能。ただし、前部と同じく誤操作を避けたい場合は機能を登録しないほうが良い。

シャッタースピードダイヤル

カメラ上部にはシャッタースピードを操作できるダイヤルを搭載。 1秒から1/4000秒までを1段刻みで設定することができます。 1/4000秒以上に高速シャッターを使いたい場合、 Tポジションに設定してコマンドダイヤルを操作します。フラッシュ使用時は1/4000秒以上の高速シャッターに設定できないので注意。

ISOダイヤル

シャッタースピードダイヤルの周辺を上に引き上げることでISOダイヤルを利用可能。シャッタースピードダイヤルはクリック付きで回転しますが、 ISO設定時はクリック無しの無段階で操作。画期的な構造ですが、ISO設定値を素早く切り替えるには不便。

Cポジション固定でダイヤル操作にしたいところですが、ISO AUTOに設定する場合は高ISO側へ操作する必要があります(低ISO側へ操作してもISO AUTOにたどり着かない)。ISO AUTOへ頻繁に切り替える場合は上部ダイヤル操作のほうが良いでしょう。

PASMダイヤルがない

X-M5のようなPASMダイヤルはありません。AUTOモードへの切り替えレバーもないため、カメラ任せで撮影したい場合は複数のダイヤルを操作しなおす必要があります。

また、撮影シーンに合わせて複数の設定を素早く変更するカスタムモードもありません。そのような用途であれば、他のカメラを検討することをおススメします。

露出補正ダイヤル

上部右端に露出補正ダイヤルを搭載。±3EVで調整できるほか、Cポジションに設定することで±5EVまで設定することが可能です。

ジョイスティック

一般的な方向ボタン(D-Pad)を搭載していないものの、自由に操作できるジョイスティックを搭載しています。フォーカスエリアの移動にはとても便利ですが、メニュー操作時は少し窮屈と感じます。特に富士フイルムのメニュー画面はタッチ操作に対応していないので、ジョイスティックでの操作が必須。

小さなジョイスティックではなく、X-H2に搭載しているような、大きめのヘッドを採用しているジョイスティックが良かったです。

ボタン

背面のグリップ周辺には親指で操作するボタンが複数あります。どのボタンもカメラをグリップした状態では押しづらい。撮影状態から、カメラを操作するように握りなおす必要あり。撮影状態のまま操作したい場合、左手をカメラに添えるスタイルになると思います。

ボタンの形状はほぼ同じですが、部位によって僅かに異なる感触あり。

忘れがちですが、カメラ上部にもFnボタンが一つあります。

ファインダー切替レバーの軸も押し込み式のボタンとなっており、自由にカスタマイズ可能。

フォーカスモード

フジフィルムでおなじみのフォーカスモードの切り替えは左側面にスイッチとして存在します。個人的にはミラーレスのレバー式よりも使いやすい。ただし中央の「AF-C」ポジションに設定しようとすると、行き過ぎてSやMに設定してしまうことがあります。

絞りリング

レンズ付け根部分に絞り開放F2から最小絞りF6までを設定できる絞りリングを搭載。 1/3段ごとにクリックがあり、最小絞りを超えて操作するとAポジションに設定することができます。クリックは適度な抵抗を伴い、滑らかに操作可能。特に不満はありませんがクリック解除には非対応。

フォーカスリング

レンズ部分にはフォーカスを操作するリングも搭載。マニュアルフォーカスモード時にピント合わせで使える他、フィルムシミュレーションの設定変更やデジタルクロップにも対応。デジタルクロック的用事はリングを操作することでズーム操作のようにクロップを利用することができます(クロップは段階的ですが…)。

まとめ

基本的にカメラの概観や操作性は従来通り。良くも悪くもX100シリーズらしい。ライカのようでライカではなく、あくまでも富士フイルムの哲学に基づいたコントロール・デザインのカメラ。

六世代にわたりブラッシュアップを繰り返してきたデザインや操作性を無理に大幅に変える必要はありません。しかし、玄人向けの操作体系を採用しているので、初見のユーザーが操作に慣れるまで時間はかかると思います。

X100シリーズとして改善点を挙げるならば、それは主にソフトウェアに関する部分。

たとえばタッチ非搭載で直感的とは言い辛いメニューシステム。これを小さなジョイスティックだけで操作するのは苦痛と感じます。将来的にメニューレイアウトの刷新、タッチ操作対応などを盛り込んだ新機種が出ると良いなと。

また、「ISOダイヤルを使いたくない」という場合にISO設定値を操作するにはコマンドダイヤルが必須で、ボタンやタッチFn、Qメニューに同等の機能はありません。ISO AUTOとの切替が不便で、結局、ISOダイヤル操作をしぶしぶ使うという場面が多い。

などなど、そのあたりを改善したX100VIIが登場したら、より使いやすいカメラとなりそうです。もちろん、X100VIのファームウェアアップデートで改善するなら大歓迎。

参考情報

購入早見表

| FUJIFILM X100VI JP シルバー | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| FUJIFILM X100VI JP ブラック | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| FUJIFILM X100VI シルバー | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

| FUJIFILM X100VI ブラック | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

作例

関連記事

- FUJIFILM X100VI レビュー 総集編

- FUJIFILM X100VI レビュー 外観・操作編

- FUJIFILM X100VI レビュー ISO感度編

- FUJIFILM X100VI レビュー ダイナミックレンジ編

- FUJIFILM X100VI レビュー ドライブ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビュー 完全版

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.5 逆光・周辺減光編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.4 ボケ編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.3 諸収差編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.2 遠景解像編

- FUJIFILM X100VI 23mm F2.0 II レンズレビューVol.1 解像チャート編