ニコン「Z50II」のレビュー第五弾を公開。前モデル比で少し高価となったものの、アップグレードした魅力的な要素が多く、おススメしやすいカメラとなっています。

簡単なまとめ

オートフォーカスの強化が一目瞭然

Z 50と比べて数万円高くなってしまったものの、EXPEED 7 プロセッサの恩恵が数多くあるカメラ。特に顕著なのがオートフォーカスとクラウド連携、今回は取り上げていませんが動画機能も強化されています。連写速度は同程度ですがJPEG限定の高速連写や、SD UHS-II対応による連続撮影枚数が大幅に向上しています。高効率RAWによるストレージの節約も魅力的。

さらにバリアングル仕様の背面モニタやタッチボタンから物理ボタンへの移行、ファインダーの高輝度化など。EXPEED 7の強化点や外装の変化を重視するのであれば、差額を考慮してもZ50IIを選ぶ価値あり。

その一方、センサー画質や手振れ補正非搭載、ファインダーやモニターの基本スペックなどは前モデルとほぼ同じ。静止した被写体や風景などを撮影し、写真は専らRAW現像という人はZ50IIのアップグレードを実感しにくいかもしれません。また、高品質な動画撮影では4K 60pでクロップが発生、ローリングシャッターの影響を受けやすい点には注意が必要。

Although it is several tens of thousands of yen more expensive than the Z 50, this camera offers numerous benefits from the EXPEED 7 processor. The most notable improvements are in autofocus and cloud connectivity, though we have not covered video functionality in this review. While the continuous shooting speed remains comparable, the camera now supports high-speed continuous shooting limited to JPEG and significantly improved continuous shooting capacity thanks to SD UHS-II compatibility. The storage savings achieved through high-efficiency RAW format are also appealing.

Additionally, it features a vari-angle rear monitor, a transition from touch buttons to physical buttons, and a brighter viewfinder. If you prioritize the enhancements of the EXPEED 7 and the changes to the exterior design, the Z50II is worth considering even with the price difference.

On the other hand, sensor image quality, lack of image stabilization, and basic specifications of the viewfinder and monitor are nearly identical. Those who primarily shoot static subjects or landscapes and process photos exclusively in RAW may not notice a significant upgrade with the Z50II. Additionally, when shooting high-quality video, note that cropping occurs at 4K 60p and rolling shutter effects may be noticea

Index

Z50II のレビュー一覧

- ニコン Z50IIレビュー:EXPEED 7で差をつけた“中身重視”の進化

- ニコン Z50II レビューVol.4 ISO感度・RAW編

- ニコン Z50II レビューVol.3 ドライブ編

- ニコン Z50II レビューVol.2 メニュー編

- ニコン Z50II レビューVol.1 ダイナミックレンジ編

- ニコン Z50II ハンズオンレビュー

Z50II

外観

デザイン

前モデルと比べると少し丸みを帯びていますが、ニコンらしい角ばったデザインは継承。グリップにニコンらしい赤いラインの装飾あり。Z 50から大きなデザインの変更はありません。しかし、各所のデザインは最新のZカメラらしい装飾が施されています。「Z」のロゴをグリップ付近に配置し、モデルネームのロゴはカメラ上部へ移動。

質感

前モデル「Z50」は前面や上部にマグネシウム合金を採用していましたが、Z50IIの商品ページには同様の記載がありません。海外メディア「Phototrend」によると、シャーシはマグネシウム合金である可能性あり。

金属外装ではないかもしれませんが、少なくとも外装の質感に安っぽさやプラスチッキーな印象はありません。「金属外装」と言われれば、そう判断してしまいそうな頑丈な質感です。

ただし、コントロールをよく観察するとプラスチック感のあるパーツを多用しています。上部のダイヤル・ボタン類など。高級感はないものの、この価格帯の製品としては一般的な材質。

製造国

他のニコンZカメラと同じくタイ製造。

コードネームは「N2318」。

サイズ・重量

127×96.8×66.5mmで約550gのボディ。APS-Cミラーレスカメラの中では比較的大きく重い。ファインダー搭載・防塵防滴仕様のカメラとしては標準的ですが、ボディ内手振れ補正を搭載していないカメラとしては重め。

グリップ

手にフィットする適度なサイズのグリップを搭載。指をかける部分があり、指で押さえる部分もよく考えられた曲線状のデザイン。全高が低いのでフルサイズほど立派なグリップではありませんが、必要に応じてカメラプレートを装着することが出来ます。(後述)

この価格帯のAPS-Cミラーレスとしては握りやすい部類。

後述しますが、カメラを保持するつもりでグリップを握る場合、背面右下のボタンやマルチコントローラーは操作し辛い。親指で押しやすい選択肢は限られています。

競合する「EOS R10」はZ50IIと似ていますが、使いやすい位置にジョイスティックやAF/MF切り替えスイッチを搭載。扱いやすさは比較的良好。

カメラプレート

前述したグリップの改善案として、私はSmallRig製のカメラプレートを購入しました。底面を保護するとともに、アルカスイス互換のクランプに対応。プレートを装着したままバッテリーの交換も可能。

バッテリー・ストレージ

バッテリーはEN-EL25タイプの新型「EN-EL25a」が付属。容量が増えていますが、強力な画像処理エンジンの消費電力が多いのか撮影枚数はZ 50より少なくなっています。一日中の撮影や旅行で使うのであれば予備バッテリーやモバイルバッテリーを用意しておきたいところ。

SDカードスロットは高速書き込みが可能なSD UHS-IIに対応。前モデルはSD UHS-Iまでのため、バッファクリア速度は大幅に改善しています。ただし、カードスロットはバッテリースロットに隣接しているため、三脚搭載時はアクセスし辛い。

インターフェース

左側面で上からマイク・ヘッドホン・HDMI D・USB-Cポートに対応。充実していますが、全体的にバリアングルモニタと干渉しやすい。最も使うであろうマイクポートはカバーがヘッドホンポート共有のもの。

フラッシュ

引き続きガイドナンバー7のフラッシュを内蔵。ポップアップ式で角度の調整は出来ません。光量・操作性は必要最低限。

コントロール

APS-Cミラーレスでは珍しい、2つのフロントFnボタンは健在。誤操作しない程度に離れた場所にある二つのボタンに、それぞれ好みの機能を割り当てることが出来ます。初期設定はフォーカスモードとホワイトバランスが登録されています。この二つの機能はボタンを「押している間」のみ設定変更が可能。

個人的にはキヤノン「EOS R10」のようなAF/MFスイッチとFnボタン一つのほうがバランスは良いと思っています。しかし。上位機種との操作で一貫性を重視する場合はZ50IIのデザインが良好。

前モデルでモニタ上にあった3つのタッチボタンが廃止となり、そのぶん物理ボタンが増加。

(前モデル比で)背面右側に物理ボタンが3つ追加されています。右下に4つ密集しているレイアウトはZカメラで共通していますが、利用できる機能は異なるので注意が必要。

「ボタン配置変え過ぎでは?」と思わなくもないですが、Z50IIの配置は最新のZカメラでよく見るものとなっています。そろそろ統一してほしいものですねえ。

カスタマイズはDSIPとAE-Lボタン、再生ボタンが可能。OKボタンもカスタマイズ可能ですが、登録可能な機能は限られています。

各ボタンはそれぞれ形状が異なっており、触覚のみで識別可能。…をニコンは想定しているのだと思いますが、ボタンが密集しているので、配置を覚えなければ触覚での判断が難しい。また、ボタンがやや小さ目なので、手袋を装着時は操作が難しいかもしれません。

実際にカメラをグリップした状態で操作できる最適なボタンは「AF-L」と「i」のみ。DISPや表示切替ボタンは遠すぎ、マルチコントローラーや下部4つのボタンは下過ぎて親指が届きません。グリップを握りなおして操作する必要があります。個人的には、物理ボタンよりもAFエリアを操作するためのジョイスティックを搭載してほしかったところ。

左肩にはレリーズモードとゴミ箱に対応するボタンを搭載。Z 50とは配置が異なるので慣れが必要ですが、左肩にレリーズモードを搭載しているフルサイズと互換性のあるコントロールとなっています。

上部のボタン配置はほぼ同じですが、リアダイヤル付近にピクチャーコントロールボタンが追加されています。機能はFnボタンで割当可能なピクチャーコントロールと同等。使い辛いと感じたら、別のボタンに付け替えることが出来ます。

正直に言うと押しづらいため、ピクチャーコントロールを多用するのであれば他のボタンに付け替えたほうが良いでしょう。ピクチャーコントロールのUIは従来機と比べてデザインと操作性が異なっています。(後述)

レリーズボタン付近の3連ボタンは健在。それぞれカスタマイズ可能となっているので、好みに合わせてボタン機能を変更するのがおススメ。レリーズボタンはストロークが浅めでクリック感のある全押し。

手ぶれ補正

ボディ内手振れ補正は非搭載。この価格帯のAPS-Cミラーレスで驚くような仕様ではないものの、ニコンAPS-Cには選択肢が無いのが残念。(競合するソニー、キヤノン、富士フイルムは高価ながら選択肢あり)

NIKKOR Z DX ズームレンズにはVRを搭載している製品がいくつか存在します。ただし、単焦点レンズは非搭載。

ファインダー

仕様は前モデルとほぼ同じ。ただし、パネルの輝度が2倍になっているので、状況によっては使いやすくなっているはず。前モデル「Z 50」を使ったことがないので、そのあたりはノーコメント。

このクラスのAPS-Cミラーレスとしてはファインダー倍率が大きく、見やすい光学系です。

Z 50と比べてファインダーの突出が控え目で収納性が向上。その一方、ファインダー使用時はモニターと顔の距離が近くなり、タッチFn(ファインダーを覗きながらタッチパネルを操作する機能)が使い辛くなっています。

モニター

左側方へ展開後に可動範囲の広いバリアングル式のパネルを搭載。素早く上下に傾けることができるチルト構造ではありません。このあたりは賛否両論あると思いますが、個人的に縦位置のローアングルで使いやすいバリアングル構造を歓迎。

解像度は前モデルと同じ104万ドット。必要最低限と言った印象で、特筆するような部分はありません。メニューからパネルの明るさを「±5」で調整可能。さらに「-5」よりも暗くできる拡張設定「Lo 1 / 2」を利用できます。蛍や夜景などの撮影で利用する設定なのかと思います。

レンズ装着例

コンパクトなレンズと相性が良好。しかし、しっかりとしたグリップがあるので、少し大きなレンズを装着してもカメラの手持ち撮影で苦労することはありません。バランスを取りやすい。

起動時間の確認

EXPEED 7 の処理速度が高速であるためか、起動が非常に高速。電源投入から1秒も経たずにレリーズすることが出来ます。シャッター音の確認

シングルショット

メカニカルシャッターと電子先幕シャッター、サイレンとモード(電子シャッター)に対応。しかし、初期設定でメカニカルシャッターが原因不明のグレーアウトで利用することが出来ませんでした。このため、電子先幕シャッターのみチェック。シャッター音は控えめで、軽めの印象。

高速連続撮影

メニュー

操作性

Zシリーズではお馴染みのメニューシステム。様々な機能を調整可能ですが、項目が多いにも関わらず階層構造は基本的にメインとサブのみ。撮影メニューや動画メニューは2層目に大量配置。おまけにページ化されていないため、下部の項目を選ぶ際に手間がかかります。このあたりはソニーの新メニューのように3層構造でカテゴリ分けしたほうが良いのかなと。

3層構造となっているのはカスタムメニューのみですが、カスタムメニューも3層目は1ページ構造。幸いにも応答性の高いタッチ操作に対応。素早くドラッグすることで目的の機能までボタン操作よりも素早くたどり着くことが可能。

ニコンデジタルカメラのレガシーを継承しつつ、柔軟性を高めたEXPEED 7 世代らしいメニューシステム。改善すべきポイントはまだまだ残されていると感じますが、出来ることは増えています。出来ることが増えているからこそ、操作性・アクセスしやすさを改善してほしかったところですが、そのあたりは次の世代に期待。

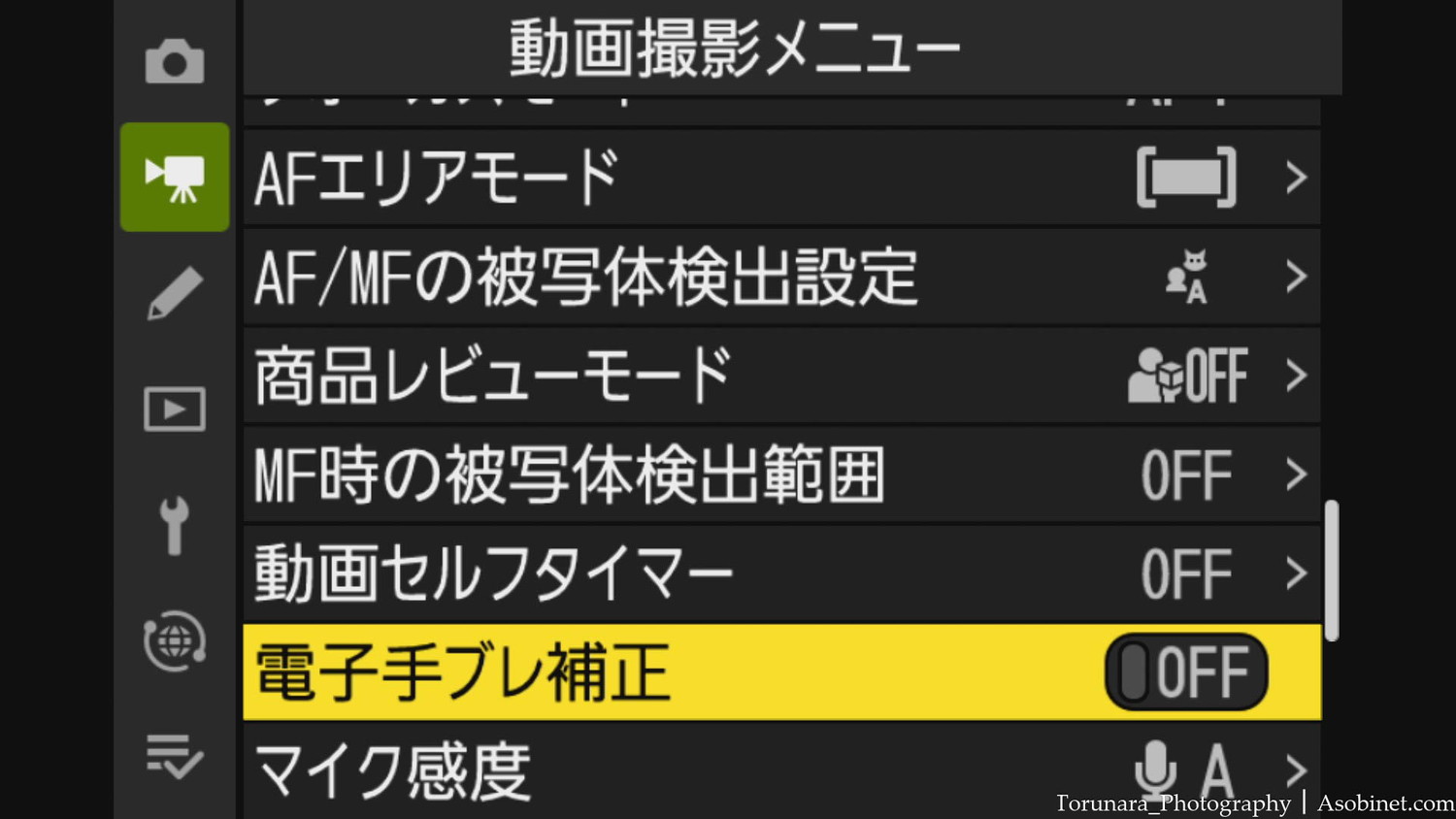

ディップスイッチタイプの機能オンオフ

EXPEED 6世代との違いとして、単純に「オン / オフ」を入れ替える機能がメインメニュー画面のまま操作できるようになりました。ディップスイッチのよう。

操作したい機能にカーソルを合わせて右ボタンを押すことで切替可能。従来の操作方法になれていると少し混乱しますが、すぐ慣れると思います。

メニューの「戻る」機能に統一感がない

少し厄介と感じたのは「戻る」機能。

Z50IIのメニューシステムは、基本的に左ボタンを押すことで「一つ戻る」ことが可能。MENUボタンを押しても戻ることが可能ですが、押すと「第一階層まで戻る」となってしまいます。

例えば、左ボタンで戻ることが出来ない場合(ボタンカスタマイズなど)は主にMENUボタンで戻ることになり、この際は第二層の「カスタムメニュー」を飛び越えて第一層まで戻ってしまいます。これが絶妙に不便。

画面右上のタッチパネルボタンで「一層戻る」ことができるものの、ボタン操作とタッチ操作を使分けるのも地味に不便と感じました。

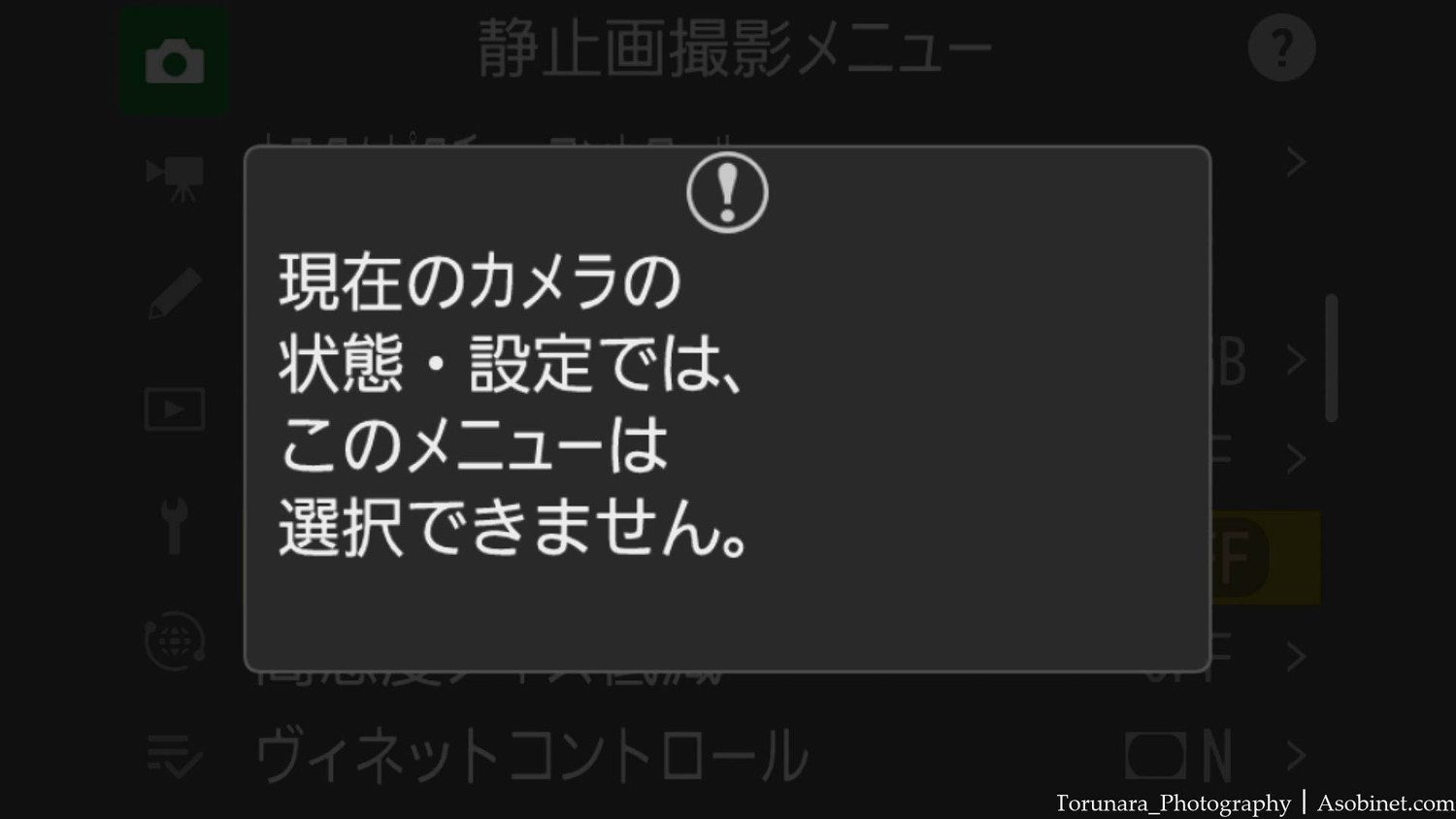

グレーアウトしている機能の原因が不明

相変わらずグレーアウトして使用できない機能について説明が不足しています。

どのような設定が干渉しているのか分からないため、手の施しようがありません。

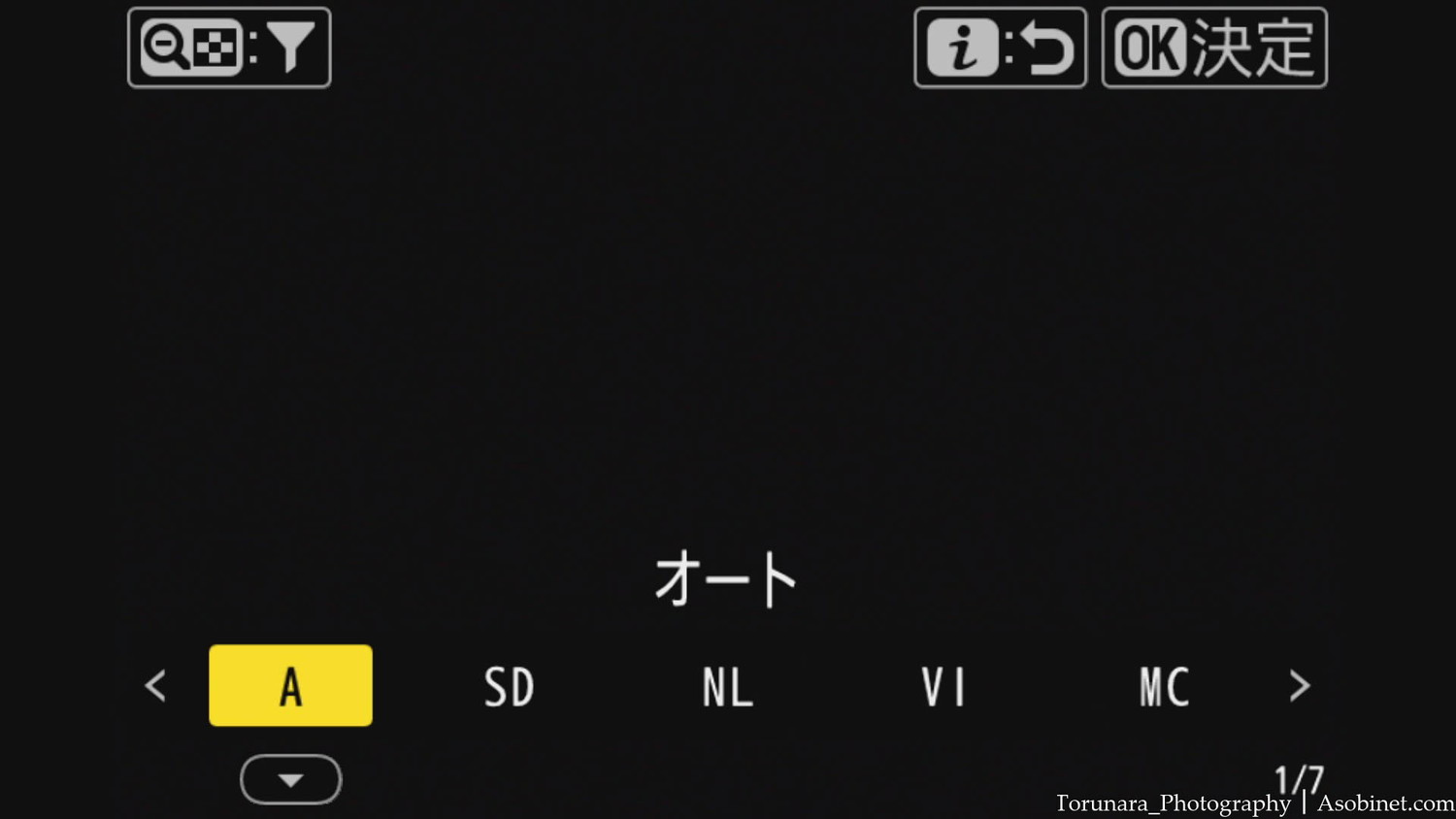

ピクチャーコントロール

ピクチャーコントロールのUIが従来機から一新。シンプルでモダンなデザインとなっていますが、Z 8などでは利用できた「フロントダイヤルでの適用度変更」が使用できなくなっています。個人的に重宝していた操作だったので、残念。

また、プリセットを変更後に「OK」ボタンで決定しないと設定が反映されません。

例えば、「SD」から「MC」にカーソルを合わせても、OKボタンを押さずにレリーズすると「SD」に戻ってしまいます。以前のシステムとは挙動が明らかに異なるので慣れが必要。

その一方、プリセット変更時に下方向ボタンを押すことで適用度や詳細設定を変更可能。

フォーカス

信頼性がイマイチだった第一世代のAFシステムが一新(Z 50は使ったことが無いものの、Z fcやZ 30でAFの弱さを痛感)。信頼性の高い3Dトラッキングをはじめ、幅広い被写体を検出することができる検出機能を実装しました。

これにより、AFエリアを細かく指定することなく、被写体の顔や瞳、体にフォーカスを合わせ続けることが可能。もちろん、まだ完璧ではありませんが、前世代と比べると雲泥の差。スナップや動体撮影の機会が多いのであれば、最新世代のZ50IIがおススメです。

ドライブ性能

撮影速度

古いイメージセンサーだからと言って画質が極端に見劣りするわけではありません。しかし、センサーの”遅さ”が連続撮影速度や電子シャッター有用性の足かせとなっているのは事実。

メカニカルシャッターで10コマ秒撮れれば十分と言えますが、競合他社と比べた際に電子シャッターの性能は見劣りします。例えば、同価格帯のEOS R10は23コマ秒、X-M5は20コマ秒、×1.25クロップで30コマ秒の撮影に対応しています。

連続撮影枚数

Z50IIの優位性は連続撮影枚数が異様に多いこと。他社は高速撮影で30枚前後、10コマ秒の撮影でも100枚を超えません。その一方、Z50IIは10コマ秒の連続撮影で200枚以上も安定して撮影することが出来ます。撮影速度が10コマ秒もあれば十分で、安定してコマ数を稼ぐことが出来るカメラを探しているのであれば、Z50IIはコストパフォーマンスの高いカメラと言えそうです。

ローリングシャッター

- ロスレス圧縮

- 高効率RAW★

- 高効率RAW

前世代のモデルと同じイメージセンサーであり、これと言った改善はありません。前モデルの14bit RAWと同程度で、12bit RAWの選択肢がないぶん性能が低下しています。競合他社の2600万画素センサーや、キヤノンの3000万画素センサーよりも見劣りする結果。電子シャッター(サイレントモード)使用時の動体撮影では若干の歪みが目につきやすいかもしれません。

- C15

- C30

JPEG出力のみの拡張高速撮影では読み出し速度が少し改善しています。おそらく、12bitモードになっていると思われます。

解像性能

従来通り、2000万画素のAPS-Cセンサーを搭載。解像性能は一般的な撮影で「十分」と言えますが、同世代の競合他社と比べて優位性はありません。同価格帯でも2600万画素や2400万画素、より高価な製品では3000万画素や4000万画素のイメージセンサーを搭載したカメラが存在します。

トリミングやクロップ耐性の観点から言えば、2000万画素は「見劣りする」と言えます。マイクロフォーサーズ陣営も2000万画素センサーを搭載した製品が多いものの、ボディ内手振れ補正を活かした「8000万画素」の合成撮影モードを内蔵しています。そのあたりを考慮すると、解像性能でニコンAPS-Cは一人負けの状態。

画素ピッチが広いので高ISO性能など画質で有利となる可能性は残されています。しかし、より新しく、裏面照射型を採用した高解像センサーと比べて、明確な優位性があるとは言えません。そろそろ他社のような2600万画素センサーを導入してほしいところ。

(読み出し速度が速いので連写速度の改善も期待できますし)

高感度ISO

遡れば2016年の「D500」系譜と思われる2000万画素センサーですが、高ISO感度性能に関してはまだまだ現役。競合機種として低解像が功を奏しているのか、ISO 12800くらいまでは実用的な画質を維持しています。富士フイルムやソニーの2600万画素 CMOSと比べて大きな強みとは言えないものの、古いセンサーとしては健闘していると思います。

もちろん、ローリングシャッターなど高ISO以外の部分で足を引っ張っている印象はぬぐえません。

ISO感度の操作性は従来通り。前後ダイヤルを搭載しているので、ISO AUTOへの切り替えが簡単。ソニーやパナソニックのように「低速限界設定」への素早いアクセスに対応していないのは残念ですが、代替手段でそれっぽくすることは可能。

ダイナミックレンジ

APS-Cセンサーとして適度なダイナミックレンジが得られます。前モデルと比べて大きな変化はありませんが、これは競合他社も同じ。敢えて言えば、2000万画素の低解像センサーながらダイナミックレンジの優位性はありません。この点を重視するのであれば、より大きなフォーマットのイメージセンサーを検討したほうが良いでしょう。

「高効率」RAWは確かに効率が良く、高い圧縮率に対して妥協は少なめ。他社の圧縮RAWよりもノイズが増加する領域が狭く、使い勝手の良いRAWとなっています。また、ファイルサイズの大きなRAWで復元できる暗部の伸びしろはほとんどありません。本当にダイナミックレンジが必要な場合を除き、基本は「高効率RAW」で問題無いと感じました。個人的に、大量にストックする家族写真・記録写真をJPEGと同程度のサイズでRAWを残せるのは便利。

AWB・AE

従来通り、ニコンらしいカラーが得られます。個人的にニコンの青空が好きではなかったのですが、多彩なピクチャーコントロールで好みの結果は得やすい印象。

(これまた好みの問題かもしれませんが)自然風景で暖色傾向となるキヤノンよりも、比較すると寒色傾向となるニコンで好ましい結果が得られます。どちらかと言えば最近のソニーに近い?

AEは適性露出で設定をいじる必要性は感じませんでした。ローキーが好みなので、設定をアンダーにしますが、基本的には問題ないのかなと。

ソニーと比べると赤多めのシーンでAWBが安定しています。

JPEG

通常のピクチャーコントロールに加え、適用度を調整できる「カスタムピクチャーコントロール」、クラウドからダウンロードした個性的なカラープリセットの「レシピ」を利用可能。

「レシピ」はパナソニックのリアルタイムLUTに近いですが、パナソニックほど柔軟性は高くありません。「カメラ・スマホ・クラウド」のセットが必要で、レシピを入れ替えるのが手間。特にレシピは癖が強すぎるプリセットが多く、最初のうちは試行錯誤で入れ替え頻度が多いと思われます。

LUMIX Labのように、LUTをスマートフォンにストックしておき、必要に応じてカメラに入れ替えるほうが操作として自然。このあたりの操作性は将来的に改善することを期待しています。

まとめ

価格差以上の価値があるカメラ

Z 50と比べて数万円高くなってしまったものの、EXPEED 7 プロセッサの恩恵が数多くあるカメラ。特に顕著なのがオートフォーカスとクラウド連携、今回は取り上げていませんが動画機能も強化されています。連写速度は同程度ですがJPEG限定の高速連写や、SD UHS-II対応による連続撮影枚数が大幅に向上しています。高効率RAWによるストレージの節約も魅力的。

さらにバリアングル仕様の背面モニタやタッチボタンから物理ボタンへの移行、ファインダーの高輝度化など。EXPEED 7の強化点や外装の変化を重視するのであれば、差額を考慮してもZ50IIを選ぶ価値あり。

その一方、センサー画質や手振れ補正非搭載、ファインダーやモニターの基本スペックなどはほぼ同じ。静止した被写体や風景などを撮影し、写真は専らRAW現像という人はZ50IIのアップグレードを実感しにくいかもしれません。また、高品質な動画撮影では4K 60pでクロップが発生、ローリングシャッターの影響を受けやすい点には注意が必要。

また、クラウド連携や新UIのピクチャーコントロールなどは使い勝手に改善の余地を残しており、今後のファームウェアアップデートに期待したいところ。

今から Z 50 はどうなのか?

今からZ 50の「新品を適正価格で購入」するのはおススメしづらい。と言うのが正直なところ。

前述したZ50IIのメリットを考慮した上で安価な「中古の」Z 50を検討するのであれば一つの選択肢となりそうですが…。Z50IIは価格差よりもアップグレードのメリットが大きいように見えます。さらに、Z 50 は有線レリーズ不可やMicro USBポートなど、使い辛いと感じる部分があるので注意が必要。

動画撮影機能は十分で、装着するのはMFレンズという人であればZ 50で問題ないと思います。市場に出回っている安価な中古品を検討するのも一つの手。また、Z50IIはZ 50比で重量が100gほど増加しています。カメラの携帯性・軽量さを重視するのであれば、無視できない重量差と感じるかもしれません。

参考情報

購入早見表

| Z50II ボディ | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| Z50II?16-50 VR レンズキット | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| Z50II?18-140 VR レンズキット | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| Z50II?ダブルズームキット | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

作例

関連記事

- ニコン Z50IIレビュー:EXPEED 7で差をつけた“中身重視”の進化

- ニコン Z50II レビューVol.4 ISO感度・RAW編

- ニコン Z50II レビューVol.3 ドライブ編

- ニコン Z50II レビューVol.2 メニュー編

- ニコン Z50II レビューVol.1 ダイナミックレンジ編

- ニコン Z50II ハンズオンレビュー

広告

*手動広告を試験的に導入しています。 ![]()

期間限定セール

アウトレットなど

キャッシュバック

カメラメーカー直販・店舗リンク(楽天市場)