このページではオリンパスのミラーレスカメラ「OM-D E-M1X」と「OM-D E-M1 Mark II」の違いについて現E-M1 IIユーザーの視点から色々と見比べてみたいと思います。

更新履歴

- 2019-01-24:正式発表を受けて全体的に修正しました。

- 2019-01-23:リークされたフルスペックを元に最下部のスペック比較表を更新しました。全体的な記事更新はこれから開始します。

- 2019-01-21:ひとまず噂情報やリーク画像を元に作成。リーク画像から読み取ることが出来るものはざっくりリストアップしました。スペックの詳細が分からず、噂情報と言うこともあるので正式発表後に情報が正確だったかどうか確認して修正します。

Index

OM-D E-M1Xの特徴

OM-D E-M1Xの注目ポイント

- ARコート採用の2037万画素 4/3MOSセンサー

- 新コーティング採用の除塵ユニットSSWFで付着率を1/10に低減

- 12bitロスレスRAW出力

- 5軸 7.0段ボディ内手振れ補正(シンクロ手振れ補正時 7.5段)

- 236万ドット/0.83倍/液晶ファインダー

- 104万ドット/バリアングル液晶モニタ

- オールクロス121点 ハイブリッドAF

(グループ25点・カスタムエリア・C-AF+MF 追加) - インテリジェント被写体追従AF

- デュアル TruePic VIII

- 連写性能はE-M1 Mark IIと同程度(プロキャプチャー含)

- 16枚合成の手持ちハイレゾショット(50MP/25MP/RAW)

- 3~15枚と自由度が増した深度合成機能

- ライブND(?ND32相当の多重露光合成機能)

- C4K 24p/4K 30p FHD 120fps

- 動画連続撮影29分制限あり

- OM-Log400

- WiFi a/ac・Bluetooth 4.2対応

- IPX1より厳しい防滴試験の防塵防滴仕様

- マイメニュー 7項目×5ページ 対応

- 8方向対応マルチセレクター実装

- グリップ一体型モデル

- BLH-1×2個使用・USB-PD電源による給電と充電に対応

- ヒートパイプを用いた放熱構造

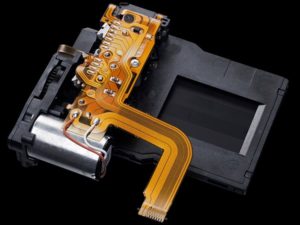

- 40万回の動作試験をクリアしたシャッターユニット

基本的にはOM-D E-M1 Mark IIをブラッシュアップして堅牢性・操作性を向上させたプロモデルですね。2019年のハイエンドモデルとしては部分的に見劣りする箇所もありますが、全体的に見ると「質実剛健」と言った印象のカメラです。

ボディサイズは大きいですが、高機能で汎用性が高いオールインワンモデルとなっています。カジュアルユーザーなら明らかにオーバースペックなカメラですが、マイクロフォーサーズのシステムサイズが好きなプロ・ハイアマチュアには面白い選択肢となりそうです。

基本情報

発売日・初値

| E-M1X | E-M1 Mark II | |

| 開発発表 | 2019/1/24 | 2016/9/20 |

| 正式発表 | 2016/11/2 | |

| 発売日 | 2019/2/22 | 2016/12/22 |

| 初値 | 約338,000円 | 約220,000円 |

| 公式サイト | 商品ページ | 商品ページ |

| 情報 | データベース | データベース |

OM-D E-M1 Mark IIが登場した当時も「高けえ!」と話題になりましたが、E-M1Xはさらに上を行く高価なモデルとなりそうです。正直に言うとハイエンドなフルサイズ一眼レフが買えてしまう程。

その価格差を埋める程の価値があるのか?を考えるため以下へ読み進めていきましょう。

現在の価格

| OM-D E-M1X | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ソフマップ |

|||

| ビックカメラ |

PREMOA |

||

| 12-40PROレンズキット | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ボディ | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

ボディデザイン比較

外観確認

- OM-D E-M1X

- OM-D E-M1 Mark II(HLD-9)

カメラサイズ

| E-M1X | E-M1 Mark II | |

| 大きさ(幅×高×奥) | 144.4x146.8x75.4mm | 134.1×90.9×68.9mm |

| 質量 (CIPAガイドライン) | 997g | 574g |

| 質量 ボディのみ | 849g | 498g |

| 質量(HLD-9) | ー | 255g+バッテリー |

グリップが大型化

E-M1 Mark IIと比べてカメラの幅が1cm大きくなっています。

これは主にカメラグリップの大型化のため。グリップの厚みが僅かに増し、レンズマウントからグリップまでの空間がE-M1 Mark II以上に広くなっています。

グリップとレンズマント間の空間に余裕があるため、厚めのグローブを装着しても窮屈さが緩和されています。

巨大で重量級なボディ

全体的に一回り大きなサイズに加えて、重量はHLD-9未装着のE-M1 Mark IIと比べて倍程度とマイクロフォーサーズでは群を抜いた「超重量級」のカメラボディ。

レンズは従来通りマイクロフォーサーズレンズを使用するため、システム的に見ると約500g増。

普段から追加グリップ装着を使っている場合

E-M1 Mark II+HLD-9(バッテリー含)と比べると重量差は微々たるもの。

普段からHLD-9を装着してE-M1 Mark IIを使っていたのであれば重量差はそこまで気にならないはず。一方でE-M1 Mark IIボディ単体、もしくはE-M5 Mark IIなどの小型モデルを使っている場合は「巨大」と感じることでしょう。

モードダイヤル

| E-M1X | E-M1 Mark II |

|

| 露出モード | B/M/S/A/P | M/S/A/P |

| iAUTO | ー | あり |

| ART | ー | あり |

| カスタムモード | 4 | 3 |

Bモード追加

オリンパスユーザー念願のBモード追加。これは素直に嬉しい。

従来までは「S」モードからダイヤルを30秒以上に設定してバルブモードへ移行する必要があったため非常に面倒だった。(通常モードへの復帰も面倒)

iAUTO/ARTモードが無い

その反面、iAUTOやARTなど比較的カジュアルユースで利用するモードは省略されている。本格的なプロモデルなので当然と言えば当然かもしれませんね。E-M1Xで「他人に撮ってもらう」際に便利なモードが無いことは念頭に置いておきましょう。

カスタムモード4枠

従来の3枠から増設。増設された1枠にiAUTOのようなカジュアルユースで使う設定を登録しても良さそうですね(例えばPモード+iFinishとか)。

ボタン・ダイヤル配置

| E-M1X | E-M1 Mark II (HLD-9含) |

|

| ボタン総数 (同一機能は除く) |

24 | 20 |

| レリーズボタン | 1×2 | 1×2 |

| フロントFn | 2×2 | 2 |

| 露出補正ボタン | 1 | ー |

| ISOボタン | 1 | ー |

| RECボタン | 1 | 1 |

| WBボタン | 1 | ー |

| H&Sボタン | ー | 1 |

| ゴミ箱 | 1 | 1 |

| MENUボタン | 1 | 1 |

| INFO | 1 | 1 |

| CARDボタン | 1 | ー |

| 方向ボタン | 4 | 4×2 |

| OKボタン | 1 | 1×2 |

| 再生ボタン | 1 | 1 |

| AEL/AFLボタン | 1×2 | 1 |

| モニターボタン | 1 | 1 |

| 測距エリア選択ボタン | ー | 1 |

| AF/測光選択ボタン | 1 | 1 |

| ドライブボタン | 1 | 1 |

| BKTボタン | 1 | ー |

| B-Fnボタン | ー | 2 |

| フォーカスレバー | 1×2 | ー |

| Fnレバー | あり | あり |

E-M1Xはボディサイズが大きい上に、カメラ上部にコマンドダイヤルを配置していないためボタン数が多い。

露出補正やWB・ISOボタンを独自に配置することでボタンカスタマイズ枠をより有効利用できるデザインとなっています。

フォーカスレバー

OM-Dユーザー念願のフォーカスレバー実装。LUMIXに実装されたAFセレクターと異なり、ナナメ方向にも対応しています。

メニュー

マイメニュー機能

ついにオリンパスにもマイメニュー機能が実装。1ページ7項目で5ページ計35項目を登録可能となっています。

オリンパスの機能には特に階層が深く潜らないと設定できない機能があったりするのでこれは便利。ハイレゾショットや深度合成のセッティング、シャッター低速限界設定などに活用したいところ。

スペック比較

センサー

| E-M1X | E-M1 Mark II | |

| センサー | 4/3型Live MOS | 4/3型Live MOS |

| 有効画素数 | 2037万画素 | 2037万画素 |

| ローパスフィルター | ー | ー |

| 手振れ補正 | 5軸 7.0段 | 5軸 5.5段 |

| シンクロ手振れ補正 | 7.5段 | 6.5段 |

| 除塵機能 | SSWF強化版 ARコート |

SSWF ARコート |

センサーは据え置き?

基本的なスペックはE-M1 Mark IIと同じ。同センサーとは言及されていませんが新開発センサーとも述べていないので恐らくそういうことなのでしょう。

世界初となる5軸 7.0段の手振れ補正

少なくとも交換レンズカメラシステムとしては世界発となる5軸 7.0段のボディ内手振れ補正ユニットを搭載。M.ZUIKO 12-100mm F4 IS PROのシンクロ手振れ補正を利用すると7.5段まで向上するらしい。

スローシャッターによるブレの表現や低照度環境でのISO感度維持にとても役立つパフォーマンスですね。F1.2のレンズと組み合わせることで超低照度の静物撮影も簡単となりそうです。

進化したダストリダクションシステム

DxOMarkセンサースコア

| E-M1X | E-M1 Mark II | |

| 総合評価 | 80 | |

| 色深度 | 23.7 bits | |

| ダイナミックレンジ | 12.8 Evs | |

| 低照度ISO (許容できるISO感度) |

1312 ISO |

画像処理・露出

| E-M1X | E-M1 Mark II | |

| 画像処理エンジン | デュアルTruePic VIII | TruePic VIII |

| RAW出力 | 12bit ロスレス | 12bit ロスレス |

| 記録メディア | SDカード UHS-II対応 |

SDカード UHS-II:slot 1 UHS-I :slot 2 |

| 記録メディアスロット | 2 | 2 |

| 画像処理備考 | ||

| 測光方式 | 324分割評価 中央重点平均 スポット スポットハイライト スポットシャドウ AF連動 |

324分割評価 中央重点平均 スポット スポットハイライト スポットシャドウ AF連動 |

| 測光範囲 | -2?20 | -2?20 |

| ISO感度 | 200?25600 | 200?25600 |

| 拡張ISO感度 | 64 | 64 |

| 露出補正 | +/- 5 | +/- 5 |

| フリッカー低減 | アンチフリッカー フリッカースキャン |

フリッカースキャン |

| ライブ内蔵ND | ?ND32相当 | ー |

デュアルTruePic VIII

モデルナンバーはE-M1 Mark IIの「TruePic VIII」と同じですが、それを2つ搭載して処理性能を向上させることで起動時間やスリープ復帰時間の短縮、手持ちハイレゾショットやライブND、インテリジェント被写体認識AFの実現に漕ぎ着けた模様。

アンチフリッカー

E-M1 Mark IIの「フリッカースキャン」はなんと自分でフリッカー対策に最適なシャッタースピードを探り当てる機能(他社は自動検知・自動調整される)。一定の人工光源であれば案外使える機能(効果的なシャッター速度へ微調整して固定できるため)ですが、状況が変化するシーンでは無力。

一方でアンチフリッカー機能はフリッカーを自動検出して影響を低減。他社に実装されているものと同程度の機能と考えれば良いでしょう。

ライブND

- 複数の露出画像を合成してスローシャッター効果を得ることができる機能

- S/Mモードで動作

- シャッタースピードは?1/30秒(ND2設定の場合)

- ND濃度設定を高めるとシャッタースピードの上限は低下する

当初は「内蔵NDフィルター」と噂されていた機能ですが、実態は複数露光した画像をつなぎ合わせながら長時間露光のように画像を生成する機能。

現状でその実用性は未知数ですが、デュアルプロセッサーによる処理性能向上があってこそ実現した機能とのこと。ちなみにこの技術は以前にオリンパスが特許出願していると話題になりました。

オートフォーカス

| E-M1X | E-M1 Mark II | |

| AF方式 | デュアルファストAF (ハイブリッド) |

デュアルファストAF (ハイブリッド) |

| 測距点(位相差) | 121点 | 121点 |

| 測距点(コントラスト) | 121点 | 121点 |

| クロス測距点 | 121点 | 121点 |

| F8対応点 | 不明 | 不明 |

| 測距輝度範囲 ファインダー | -3?20EV | 不明 |

| 測距輝度範囲 ライブビュー | -3?20EV | 不明 |

| 測距エリア選択モード | ・1点 ・スモール1点 ・5点/9点/25点 ・ワイド ・カスタム4種 |

・1点 ・スモール1点 ・5点/9点 ・ワイド |

| AFモード | ・AF-S ・AF-C ・MF ・Pre MF ・AF-C+TR ・AF-S+MF ・AF-C+MF |

・AF-S ・AF-C ・MF ・Pre MF ・AF-C+TR ・AF-S+MF |

| 追従特性 | ・追従感度 ・AFスキャン ・C-AF中央優先 ・C-AF中央スタート |

・追従感度 ・AFスキャン |

| AFリミッター | 対応 | 対応 |

| AFターゲットパッド | 対応 | 対応 |

| 被写体認識 | ・フォーミュラ ・ラリーカー ・バイク ・飛行機 ・ヘリ ・新幹線 ・電車 ・汽車 |

ー |

基本はE-M1 Mark IIと同じ

基本的にはE-M1 Mark IIと同じ121点のオールクロス像面位相差AF・コントラストAFを採用。

ただし、検出輝度を「-3?20EV」と表示するのはオリンパスでは初で従来までは非公開となっていました。E-M1 Mark IIが「-3?20EV」だったのか、-3EVに達していなかったのかは不明。

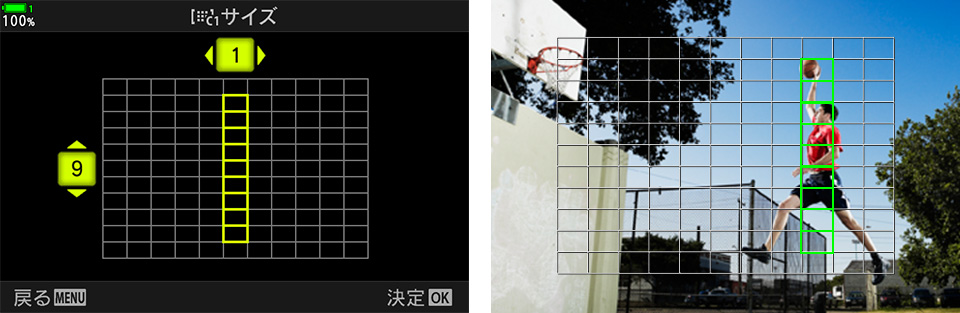

グループエリア25点

選択肢が少なかったグループエリアに9点より広い25点モードが追加されました。そうそう、このくらい広いフォーカスフレームが欲しかったのですよ。

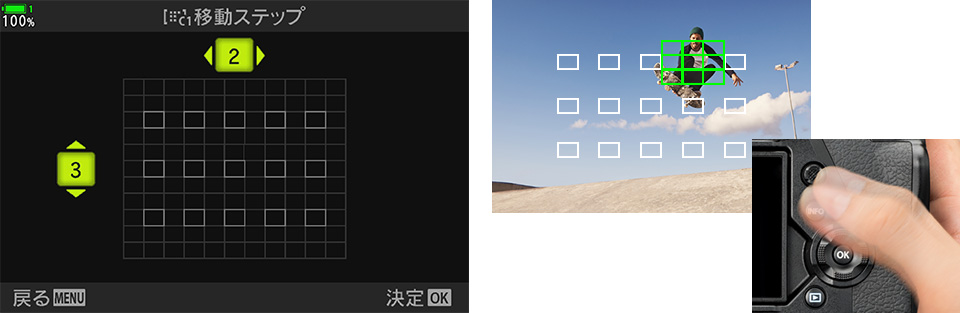

4種のカスタムエリア

縦横11点のエリアから任意の奇数を選択して設定可能。

LUMIXほど自由なフレームエリアの選択方法ではありませんが、代わりにフレーム移動を素早くすることができる「ステップ数の調整」が可能となっています。

AF-C中のMFに対応

ミラーレスではありそうで無かったC-AF中のフルタイムマニュアルに対応。

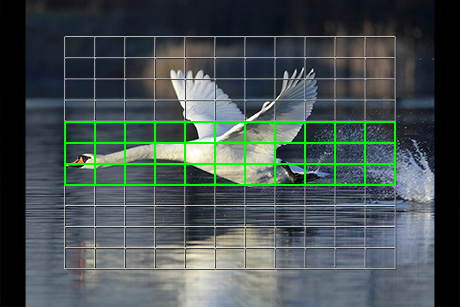

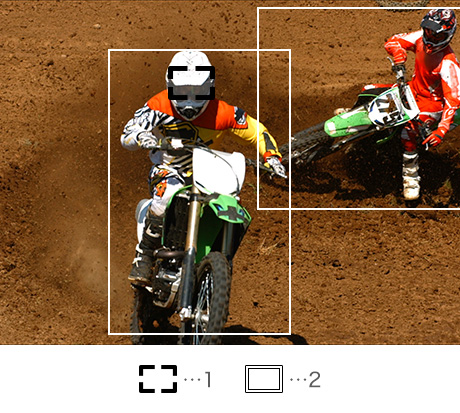

インテリジェント被写体認識AF

モータースポーツ・鉄道・航空機の被写体を認識し、最適なフォーカスエリアを自動的に検出してピントを合わせてくれる機能。LUMIXの人体認識と似ていますね。

連写・連続撮影

| E-M1X | E-M1 Mark II | |

| シャッター速度 | 60?1/8000 | 60?1/8000 |

| 電子シャッター速度 | 60~1/32000 | 60~1/32000 |

| 電子先幕 | 60~1/320 | 60~1/320 |

| フラッシュ同調速度 | 1/250秒 | 1/250秒 |

| 高速連続撮影 AF-S | 約60コマ/秒(電子) 約15コマ/秒(メカ) |

約60コマ/秒(電子) 約15コマ/秒(メカ) |

| 高速連続撮影 AF-C | 約18コマ/秒(電子) 約10コマ/秒(メカ) |

約18コマ/秒(電子) 約10コマ/秒(メカ) |

| 連続撮影可能枚数 | 18fps時 RAW:74枚 JPEG:89枚 15fps時 RAW:103枚 JPEG:132枚 |

18fps時 RAW:77枚 JPEG:105枚 15fps時 RAW:84枚 JPEG:117枚 |

| 低速限界設定 | 対応 | 対応 |

| プロキャプチャー | AF-S 15-60fps AF-C 10-18fps |

AF-S 15-60fps AF-C 10-18fps |

| プロキャプチャー コマ数 | 最大35枚 | 最大35枚 |

| ドライブ備考 | シャッター耐久40万回 | シャッター耐久20万回 |

基本性能はE-M1 Mark IIと大差無し

連写速度・連続撮影枚数はE-M1 Mark IIから飛躍的な進化は無いようです。

バッファ深度も同程度なので、高速連写60fpsを使用すると一瞬でバッファが詰まる仕様となっています。価格を考えるとココはもう少し強化して欲しかったところ。

ただし、連写速度を抑えると僅かにバッファクリア性能が良好な模様。

シャッター耐久動作回数40万回

E-M1 Mark IIの20万回と比べて倍となる40万回耐久。高速連写性能は変わりないようですが、耐久性のあるシャッターユニットとなっているようです。

ファインダー・モニタ

| E-M1X | E-M1 Mark II | |

| ファインダー | ||

| ファインダー方式 | 液晶 | 液晶 |

| ファインダー解像度 | 約236万ドット | 約236万ドット |

| 視野率 | 約100% | 約100% |

| アイポイント | 約21mm | 約21mm |

| 倍率 | 0.83倍 | 0.74倍 |

| 視度調整範囲 | -4?+2 | -4?+2 |

| ファインダー備考 | 新光学系 | |

| モニタ | ||

| モニタ形式 | 液晶 | 液晶 |

| 解像度 | 104万ドット | 104万ドット |

| サイズ | 3.0型 | 3.0型 |

| 可動方式 | バリアングル | バリアングル |

| タッチパネル | 対応 | 対応 |

| 備考 | ||

0.83倍(35mm判換算)のファインダー

非球面レンズと高屈折レンズを採用した4枚構成の新光学系を採用。E-M1 Mark IIと同じ236万ドットの液晶ファインダーですが、光学系の再設計でどれほど見え方が変化するのか気になるところですね。

解像度は2018-2019年の高級モデルでトレンドとなったOLED 368万ドットと比べると見劣りしますが新光学系に期待。

モニターは引き続き104万ドット

20万円台のミラーレスでも210万ドットの液晶モニタを採用するメーカーが増えてきている中で104万ドット据え置きはやや不満に感じるポイント。

特に背面モニターで撮影した写真を確認する頻度が多い方は210万ドットモニター(Z 6やEOS Rなど)と見比べて妥協できるかどうか確認したほうが良いかもしれません。

ハイレゾショット

| E-M1X | E-M1 Mark II | |

| RAW出力 | 約8000万画素 三脚 約5000万画素 手持ち |

約8000万画素 |

| 出力サイズ | 50MP/25MP | 50MP/25MP |

| 手持ち撮影 | 対応 (50MP/25MP/RAW) |

非対応 |

| 対応SS | 1/8000秒?60秒 | 1/8000秒?60秒 |

| 露出ディレー | 0?30秒 | 0?30秒 |

| フラッシュディレー | 0?30秒 | 0?30秒 |

手持ちハイレゾショット

- 50MP/25MP JPEG出力

- 50MP RAW出力

- フラッシュ非対応

- 電子シャッター 1/8000-60秒

なんと従来までは三脚必須だったハイレゾショットが手持ち撮影できるようになりました。

ただし、三脚使用時と異なり、RAW出力も50MP程度となる模様。処理方法が異なると予想できるため、、三脚使用時と比べて画質が落ちるかもしれません。

インターフェース・耐候性

| E-M1X | E-M1 Mark II | |

| 映像/音声出力・デジタル端子 | USB3.0 C | USB3.0 C |

| シンクロ端子 | 搭載 | 搭載 |

| HDMI | D | D |

| 外部マイク入力端子 | φ3.5mm | φ3.5mm |

| ヘッドフォン端子 | φ3.5mm | φ3.5mm |

| リモコン端子 | φ2.5mm | φ2.5mm |

| ワイヤレスリモコン | ー | ー |

| WiFi | 802.11b/g/n/a/ac | 802.11b/g/n |

| Bluetooth | 対応 | ー |

| GPS | 対応 | ー |

| 環境センサー | 温度計/気圧計 | ー |

| テザー撮影 | 無線対応 | 有線対応 |

| 電子水準器 | 2軸 | 2軸 |

| 防塵防滴 | 対応 (IPX1より厳しい社内試験) |

対応 |

| 使用可能温度 | -10?40°C | -10?40°C |

WiFi 5GHz帯の高速通信とBluetooth 4.2に対応

高速通信に対応したWiFiを使うことで新規実装された無線テザー撮影を快適に使うことが出来そうです。通常のスマホとの連携でも画像の高速転送が期待できます。

Bluetooth機能はLUMIXほど多機能ではありませんが、常時接続の選択肢が登場したのはGood。(これまではPEN E-PL9のみだった)

GPS・環境センサーに対応

登山や海外旅行など、写真の位置情報を残したい場合に便利なGPSや高度計を内蔵することでより詳細な位置情報を画像データに追加することが可能。バッテリーの消耗が激しい機能なので使わない人にとっては無用の長物と感じるかもしれませんね。

IPX1よりはるかに厳しいテストでチェックされた防塵防滴性

電源

| E-M1X | E-M1 MarkII | |

| バッテリー | BLH-1 2個 | BLH-1 |

| 追加グリップ | ボディ一体型 | HLD-9 |

| USB充電 | USB-PD対応 | ー |

| USB給電 | ー | ー |

| 撮影可能枚数 | 870枚 | 440枚 |

スペック比較表

[table id=e-m1x /]

参考

サイト案内情報

オリンパス関連記事

- OM SYSTEM OM-3 ASTRO 正式発表【更新】

- OM SYSTEM ストアが「OM SYSTEMはじめようキャンペーン」を開催中

- OM SYSTEM ストアが在庫限りの掘り出し物セールを開催中

- OM SYSTEM ストアがOM-5 ボディ・レンズキットを特別価格で販売中

- OM SYSTEMストアがキャッシュバック対象製品向けの10%オフクーポンを配布中

- OM-D E-M10 Mark IV 生産完了

- OM SYSTEM ストア 店内ほぼ全品15%オフクーポン配布中 ~12/25

- OM SYSTEM直販 OM-5 14-150mm II レンズキットが数量限定134,800円

- OM SYSTEM ストアが「イルミネーション撮影に最適な商品」用10%オフクーポンを配布中

- OM SYSTEM ストアが「星景撮影に最適な商品」用10%オフクーポンを配布中

Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。

「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。