このページでは「M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0」のレビューを掲載しています。

M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0のレビュー一覧

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビュー完全版

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.5 ボケ編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.4 諸収差編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.3 遠景解像編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.2 解像チャート編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.1 外観・操作・AF編

管理人の評価

| ポイント | 評価 | コメント |

| 価格 | 値下後は手頃 | |

| サイズ | とてもコンパクト | |

| 重量 | 適度に軽量 | |

| 操作性 | スナップショットMFはやや癖がある | |

| AF性能 | 高速・ブリージング極小 | |

| 解像性能 | 中央はシャープ・絞れば良好 | |

| ボケ | 接写時に滑らかな描写 | |

| 色収差 | 良好な補正状態 | |

| 歪曲収差 | 後処理必須・自動補正可能 | |

| コマ収差・非点収差 | 隅でやや目立つ | |

| 周辺減光 | サイズとF値を考慮すると良好 | |

| 逆光耐性 | 光条が個性的となる場合あり | |

| 満足度 | 欠点はあるが常用できる広角レンズ |

評価:

欠点はあるが常用できる広角レンズ

十分な光学性能とは言えないものの、趣味性の高い12mm単焦点レンズ。マイクロフォーサーズらしい携帯性と高級感のある作りが一体となり、軽快なAFもあって日常的な撮影に適しています。画質は最新センサーで力不足となるものの、十分に絞ることで良好な結果を得ることが可能。

携帯性の高いシステムとして、旅行や冒険に携帯しやすく、サッと出してサッと撮ることができる便利なレンズ。問題は、このレンズが似合うカメラボディが減ってきていることでしょうか。

Although it cannot be said to have sufficient optical performance, this 12mm single-focus lens is highly suited to hobbyists. The portability that is characteristic of Micro Four Thirds cameras and the high-quality build are combined with a nimble AF system, making it suitable for everyday photography. Although the image quality is not up to scratch with the latest sensor, it is possible to achieve good results by fully closing down the aperture.

As a highly portable system, this lens is convenient for taking on trips and adventures, and you can quickly take it out and take a photo. The problem is that the number of camera bodies that this lens suits is decreasing.

Index

M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 のおさらい

- 発売日:

・シルバー:2011年7月22日

・LTDブラック:2012年9月17日

・ブラック:2014年 9月20日 発売 - 売り出し価格:?73,862

- 商品ページ

- データーベース

- 管理人のFlickr

2011年に登場した最古参の現行モデル。

発売から10年以上が経過していますが、モデルチェンジされることなく販売継続中。従来の対応レンズはプラスチッキーで安っぽい印象が強かったものの、本レンズは外装が総金属製で高級感のある作り。その後、同シリーズのレンズとして「M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8」「M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8」が登場します。

本製品はフルサイズ判換算で広角24mmに相当する焦点距離の単焦点レンズ。さらにF2の明るい開放F値を実現しつつ小型軽量なサイズを実現。さらにフォーカスリングをスライドすることで素早くMFへ切り替えることができる面白い仕組みを搭載しています。

売り出し価格はやや高めですが、携帯性の良さと高級感のある作りで人気を博しました。当時のPENシリーズと相性も良く、組み合わせて撮影する人が多かったと記憶しています。

主な仕様

| 発売日 | 2014年 9月20日 |

| 初値 | ?73,862 |

| レンズマウント | マイクロフォーサーズ |

| 対応センサー | 4/3 |

| 焦点距離 | 12mm |

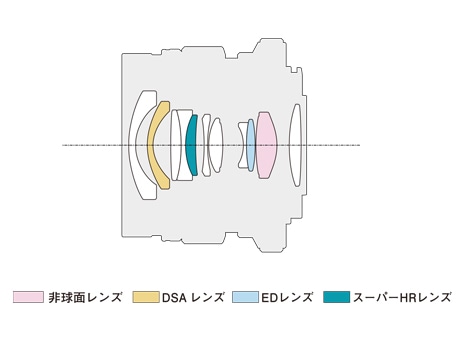

| レンズ構成 | 8群11枚 |

| 開放絞り | F2 |

| 最小絞り | F22 |

| 絞り羽根 | 7枚 円形絞り |

| 最短撮影距離 | 0.2m |

| 最大撮影倍率 | 0.08倍 0.16倍相当 |

| フィルター径 | 46mm |

| 手振れ補正 | - |

| テレコン | - |

| コーティング | ZEROコーティング |

| サイズ | Ø56×43mm |

| 重量 | 130g |

| 防塵防滴 | - |

| AF | STM |

| 絞りリング | - |

| その他のコントロール | スナップショットフォーカス |

| 付属品 | - |

価格のチェック

売り出し価格は7万円超。

当時のマイクロフォーサーズ用レンズとしては高価で、比較的安価なレンズが増えた現在でも高めの印象は拭えません。しかし、数年前に大幅値下となり、現在は4万円台で購入可能となっています。当時の価格を知っているのであれば、非常に安くなったと感じることでしょう。

ただし、(かなり高価な)金属製レンズフードが別売りとなっています。

| M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 ブラック | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 | Amazon | キタムラ |

|

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

| M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 シルバー | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 | Amazon | キタムラ |

|

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

レンズレビュー

外観・操作性

箱・付属品

少なくとも私が購入した時点(2023年)で外箱のデザインはオリンパス初期のもの。黒を基調とした新デザインや、OMデジタルにブランドが切り替わったものではありません。

付属品は前後キャップと書類のみ。レンズフードは付属していません。フードが必要な場合、5千円以上もする金属製角型フィルターを買う必要があります。

外観

前述したように、外装は全て金属製のしっかりとした作り。プラスチック鏡筒の一般的なlレンズと比べて高級感があります。シルバーの塗装は富士フイルムなどの「シルバーモデル」よりも少し渋みのある色合い。いぶし銀。

とても見栄えの良いシルバーモデルですが、残念ながらOMデジタル製品には相性の良いカメラが少ない。あるとすればE-P7のシルバーモデルのみ。

とてもシンプルな外観で、コントロールはフォーカスリングのみ。オリンパスレンズらしい青色のデコレーションリング以外に装飾はありません。

ハンズオン

全長43mm、重量130gと小型軽量なレンズ。金属鏡筒のしっかりとした作りですが、重いと感じることはありません。GM1Sのように小さなカメラに装着してもバランス良好。

前玉・後玉

当時では一般的な46mmフィルターに対応。防塵防滴には非対応で、前面のフッ素コーティングにも対応していません。ダメージが予想されるシーンでは保護フィルター装着がおススメ。

別売りレンズフードを装着するバヨネットはありません。その代わり、ネジ式フードを固定するための余地があります。

金属製レンズマウントは4本のビスで本体に固定。防塵防滴用のシーリングはありません。マウント部には製造国が「中国」と印字されています。ただし、現在の製造はベトナムに移管しており、本個体は少し前に生産されたものと思われます。

フォーカスリング

適度なサイズの金属製フォーカスリングを搭載。抵抗感はほとんどなく滑らかに回転。応答性は回転速度に依存しているようにも見えますが、ほとんど変化ありません。おおよそのストロークは180°前後。

フォーカスリングを手前にスライドすると、スナップショットMF機能で素早くMFモードに切り替えることが出来ます。この際、ピント位置はフォーカスリングに印字された撮影距離に対して「大雑把に」移動します。

最短撮影距離から無限遠まで10段階低度のステップでピント位置が変化するため、狙った部分にピントを合わせる操作には不向き。この点でPROシリーズの「マニュアルフォーカスクラッチ」機能と異なります。

絞り値と被写界深度の関係はOMデジタルが早見表を用意しているので参考になると思います。

レンズフード

金属製で高級感のある別売りレンズフード。7万円もした当時ならば、付属しておいたほしかったアイテム。4万円台で別売りなら許容範囲内。されど高い。

高価ですが、外装の塗装や質感はレンズ本体と全く同じ。12mm F2ユーザーならば、持っておいて損はない作りとなっています。

装着例

マイクロフォーサーズの(一般的なスタイルのカメラ)中では最小クラスのGM1Sに装着。F2の明るい広角レンズながらGM1Sとの組み合わせでバランス良好。

AF・MF

フォーカススピード

OM-1に装着してテスト。輝度差のあるシーンでも難なく合焦。AF速度はPROレンズほど電光石火ではないものの、ほとんど遜色のない程度に高速。C-AFでは近距離でも応答性の高いAFを実現しています。

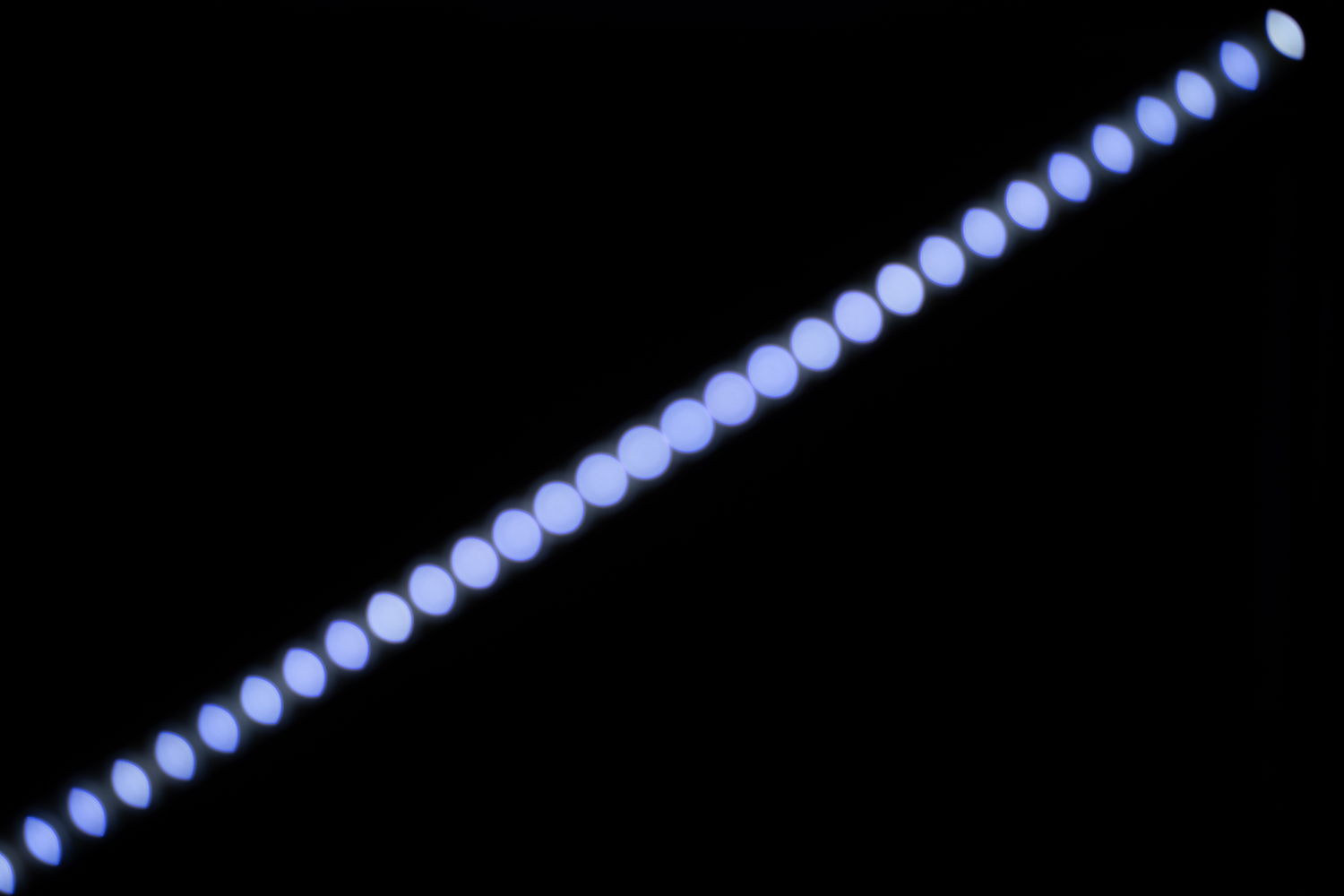

ブリージング

ブリージングとはピント位置によって画角が変化することを指します。画角の変化が大きいと、フォーカシングで画角が広がったり狭くなったりするので気が散ったり、AFが不安定化する原因となります。出来ればフォーカシングブリージングは無い方が良い。今回はブリージングの影響を確認するために、レンズを最小絞りまで絞り、最短撮影距離・・無限遠で撮影した結果が以下の通り。

画角変化はほとんどありません。ぱっと見で画角の変化に気が付かず、自然なピント移動を実現可能。

精度

OM-1やLUMIX機と装着した状態で精度に問題はありません。C-AFの応答性が良いので、胴体撮影でも利用可能。あとはカメラ側のパフォーマンス次第。

MF

前述の通り、スナップショットフォーカス未使用時は180°程度のストロークで操作可能。微調整に十分な操作量があるため、MFモードを問題なく利用可能。

スナップショットフォーカスは特性(ざっくりしたピント合わせ)を理解していれば十分に実用的。遠景や数m先以上のパンフォーカスで役に立つ機能です。F2の絞り開放でも、5m以上離れた撮影ではパンフォーカスとなり、F8まで絞れば1mくらいまではシャープな結果を期待できます。

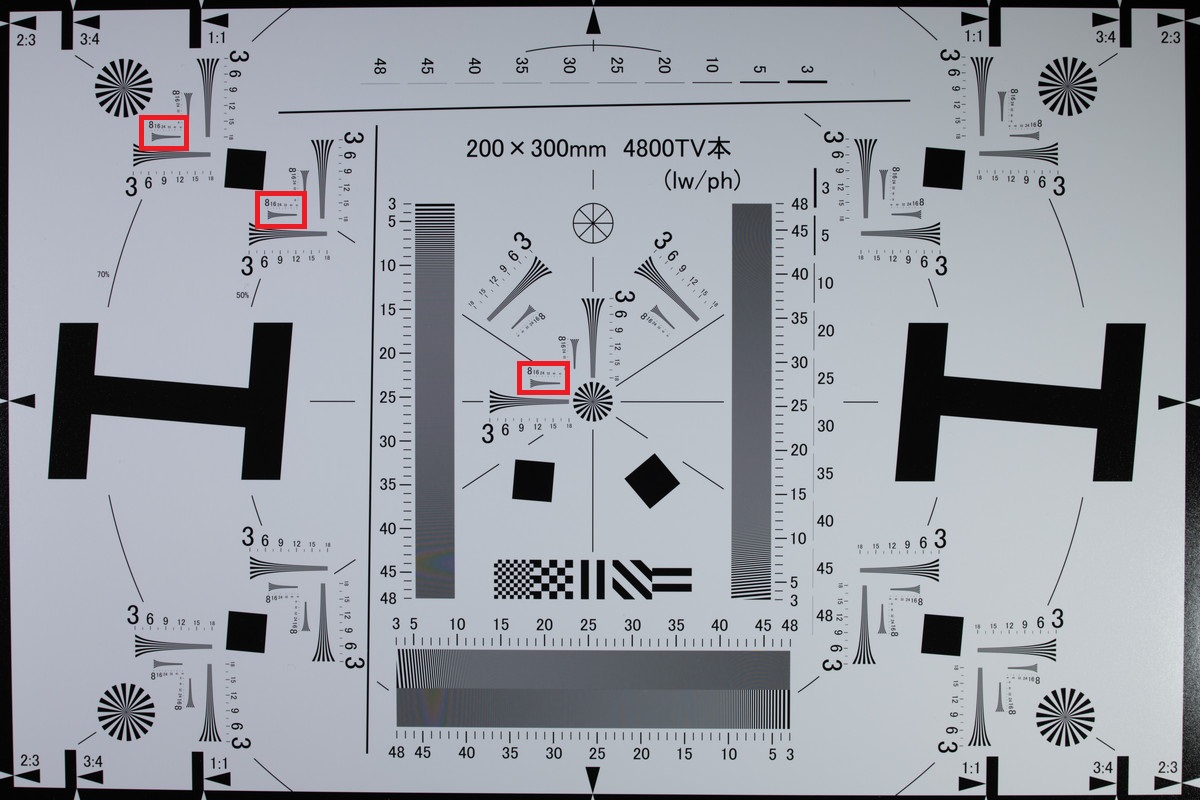

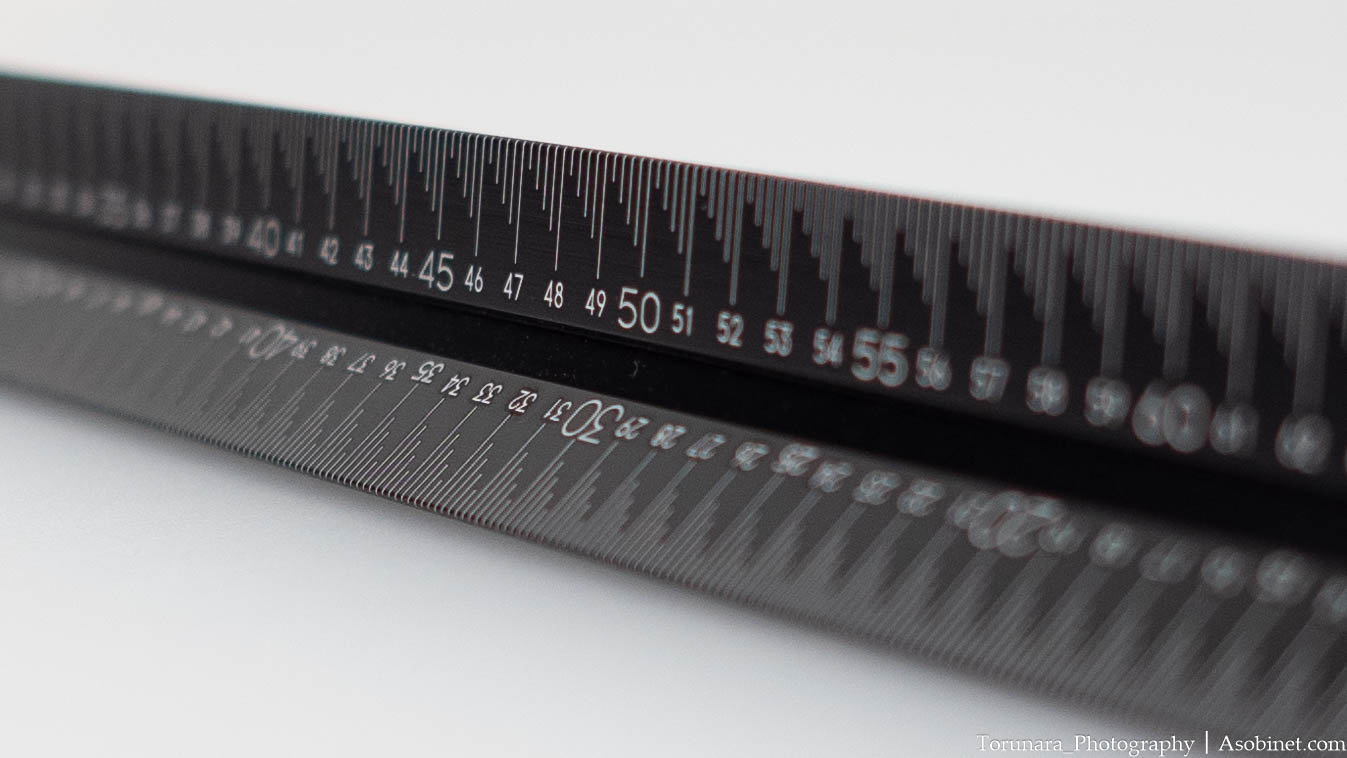

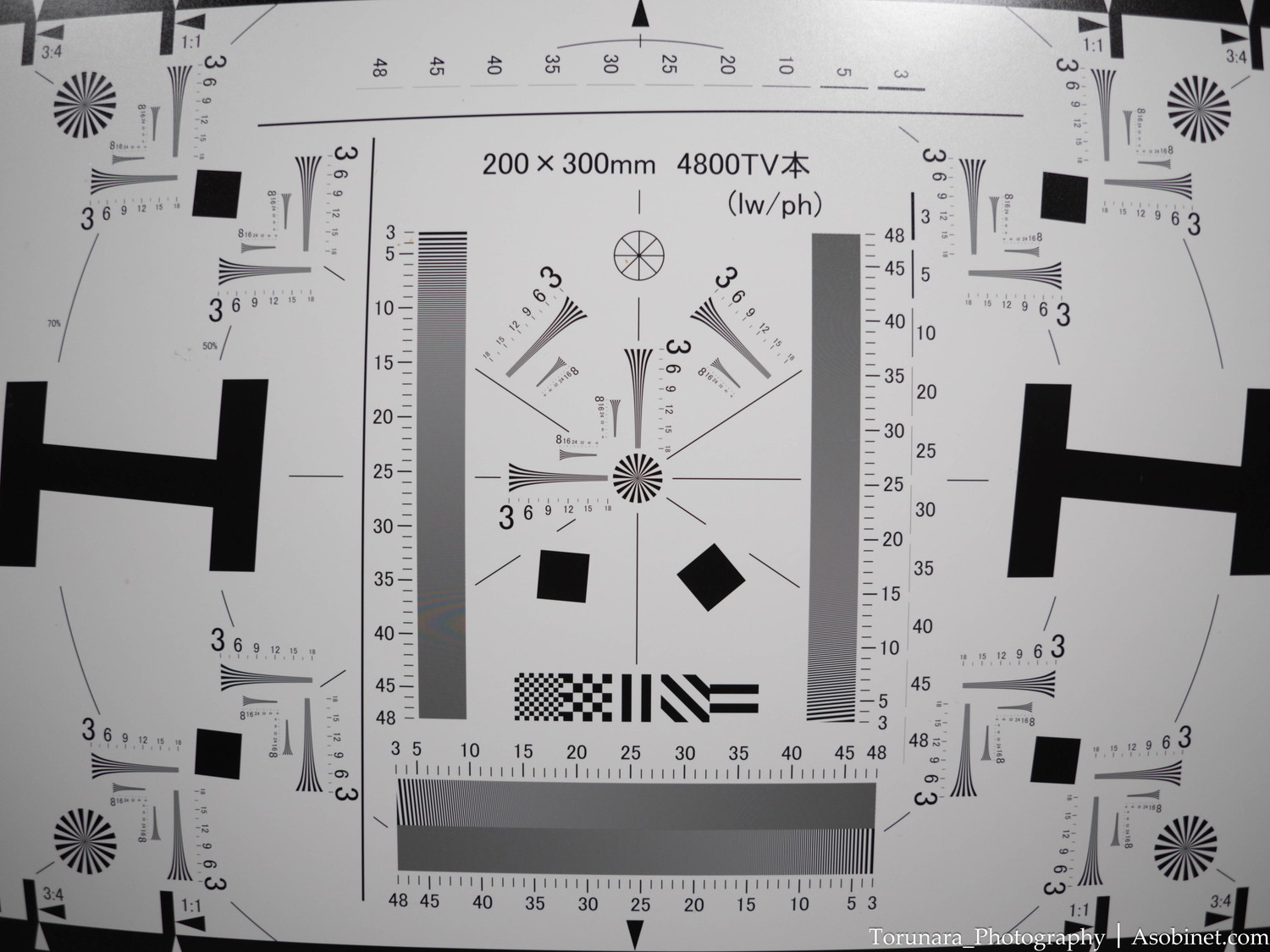

解像力チャート

撮影環境

テスト環境

- カメラボディ:OM SYSTEM OM-1

- 交換レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0

- パール光学工業株式会社

「【HR23348】ISO12233準拠 8K解像力テストチャート(スチルカメラ用)」

- オリンパス HYRes 3.1 解析ソフト

- 屋内で照明環境が一定

- 三脚・セルフタイマー10秒・電子シャッター

- RAW出力

- ISO 200 固定

- Adobe Lightroom Classic CCでRAW現像

・シャープネス オフ

・ノイズリダクション オフ

・色収差補正オフ

・レンズプロファイルオフ - 解析するポイントごとにピントを合わせて撮影

(像面湾曲は近接で測定が難しいので無限遠時にチェック) - 近接でのテストであることに注意(無限遠側はさらに良好となる可能性あり)

補足

今回はRAW出力を元にしてシャープネスをオフの状態で検証。ボディ出力のJPEGやRAW現像でシャープネスを整えるとより数値が向上する可能性あり。今回の数値はあくまでも「最低値」とお考え下さい。

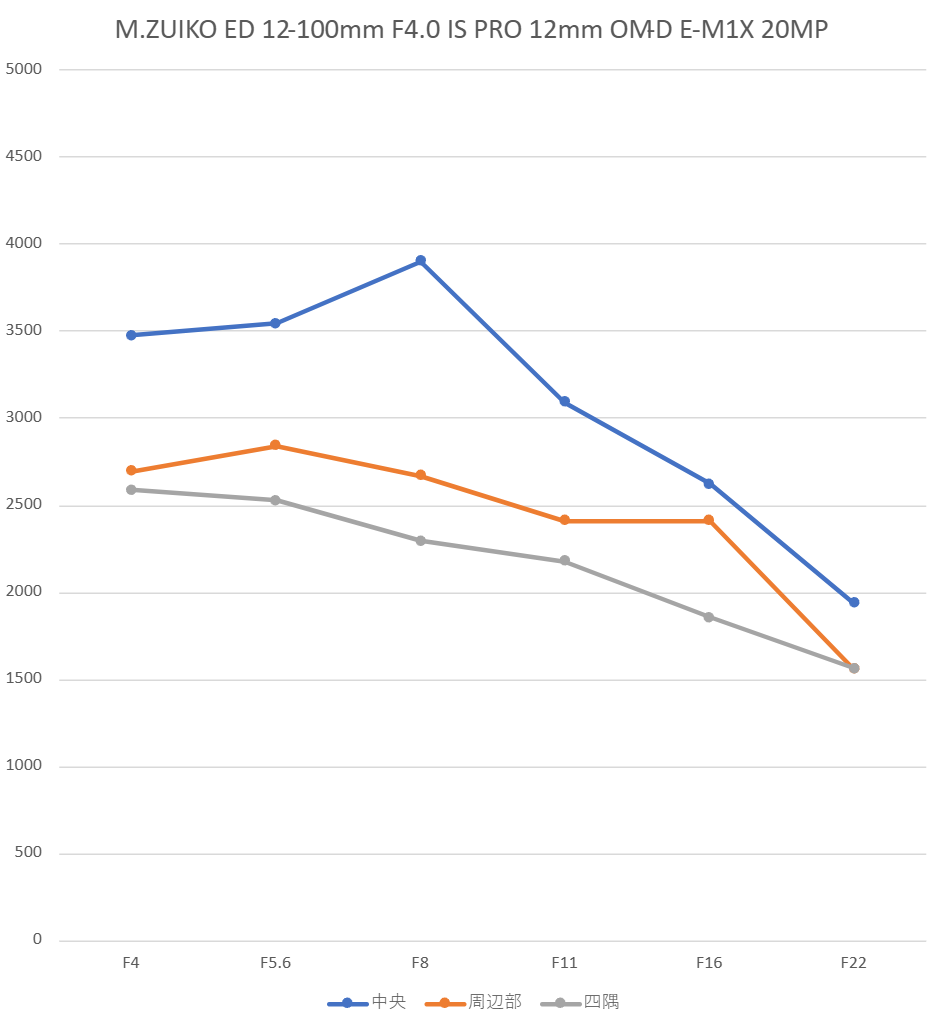

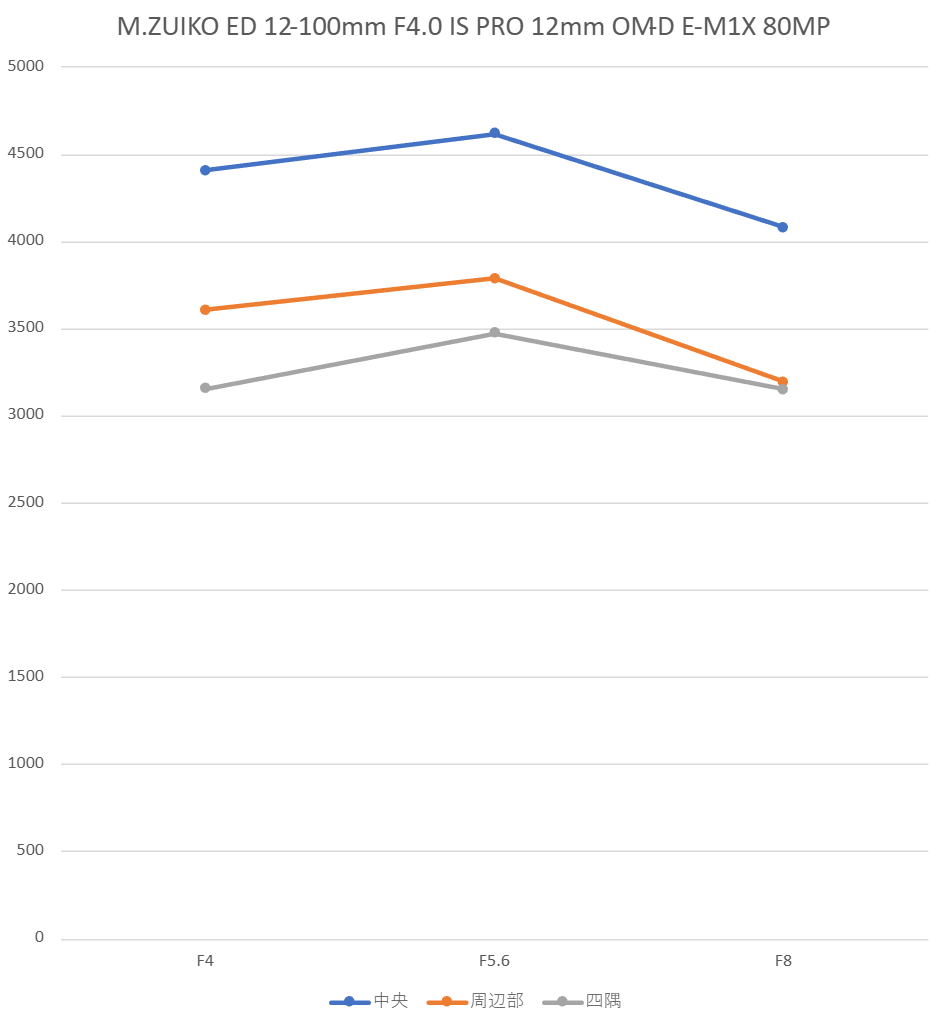

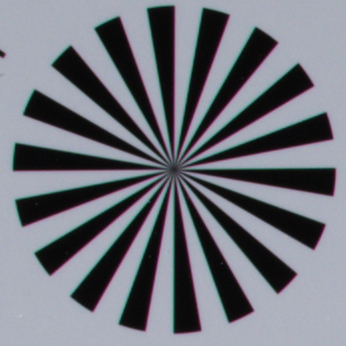

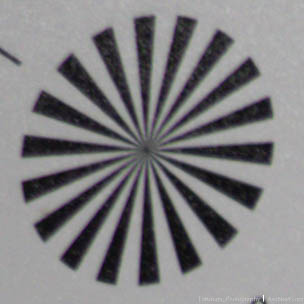

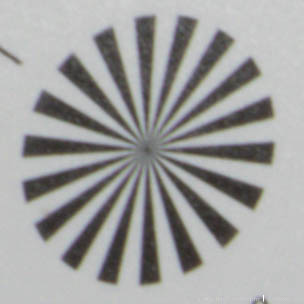

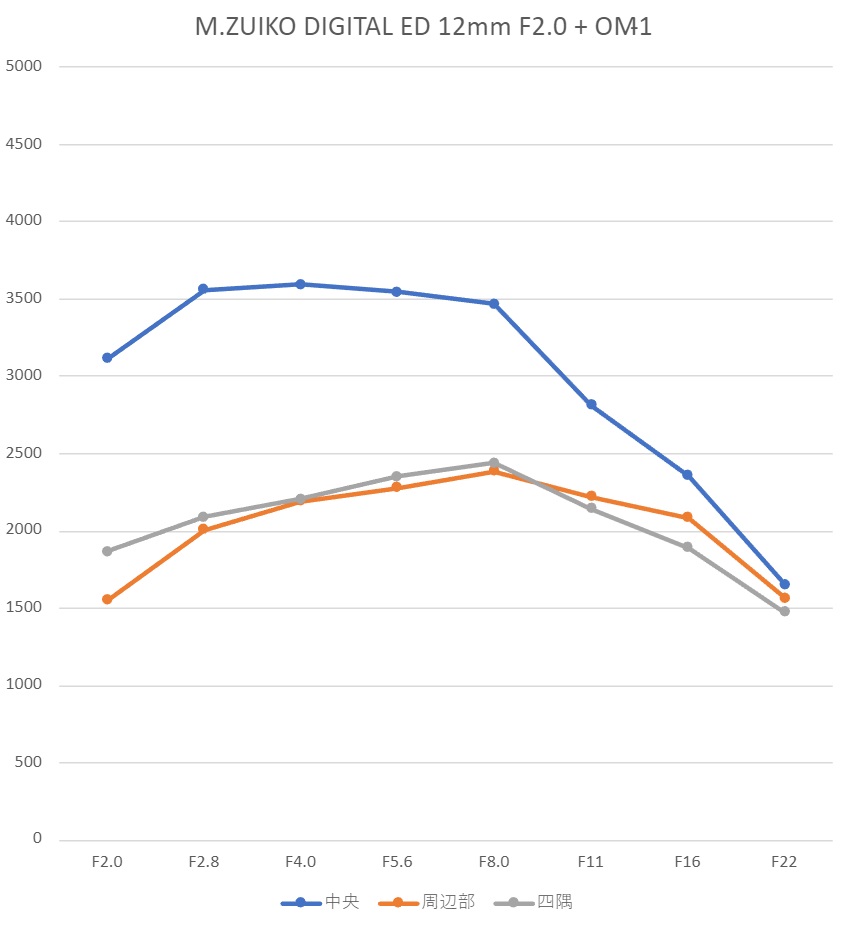

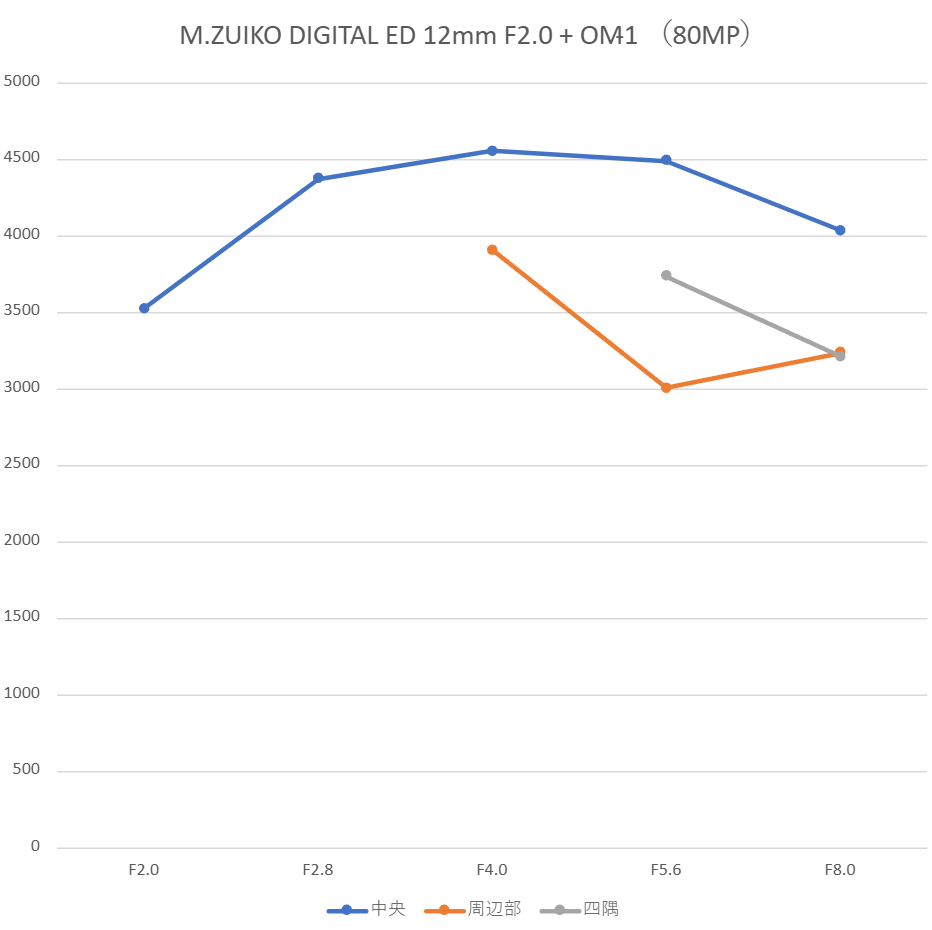

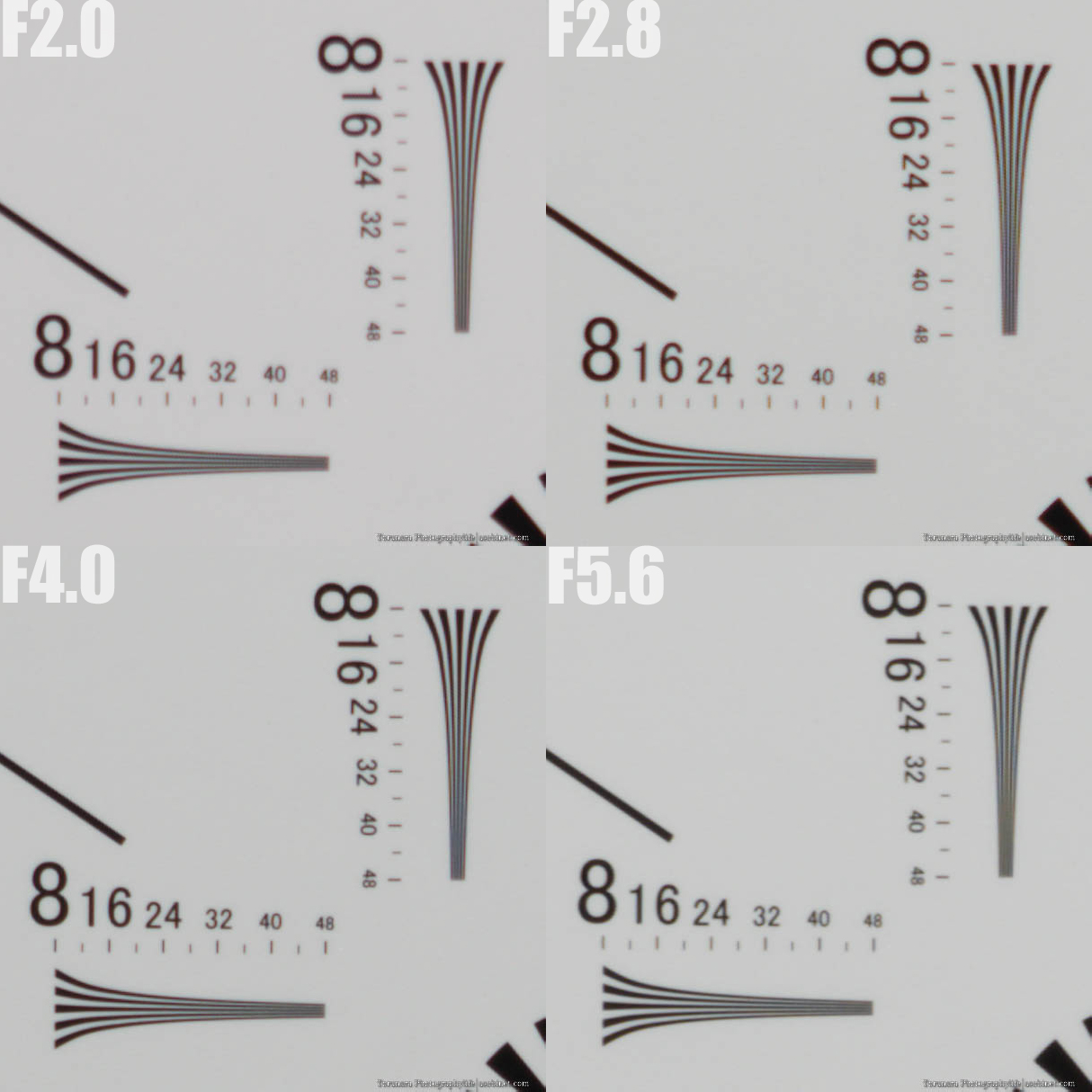

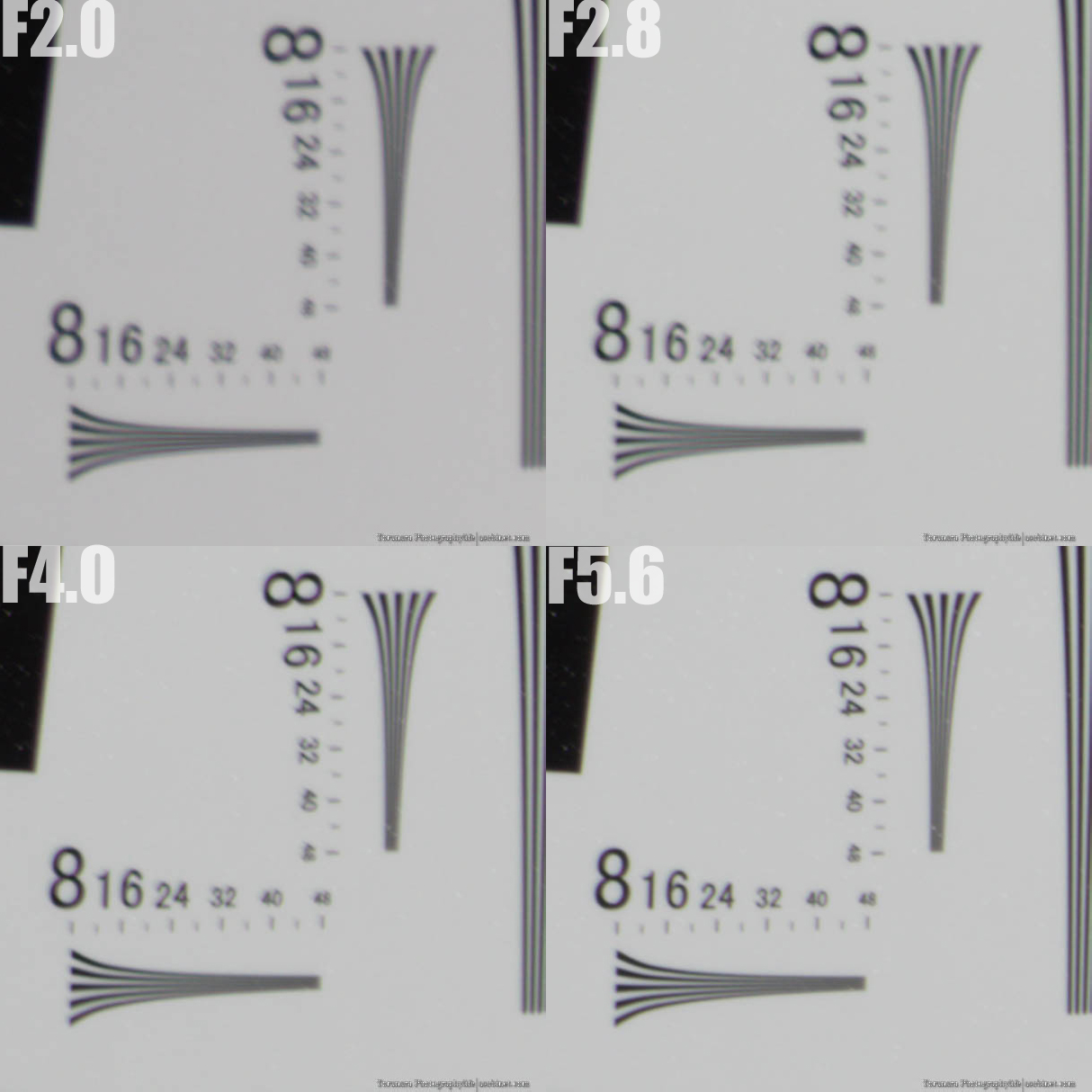

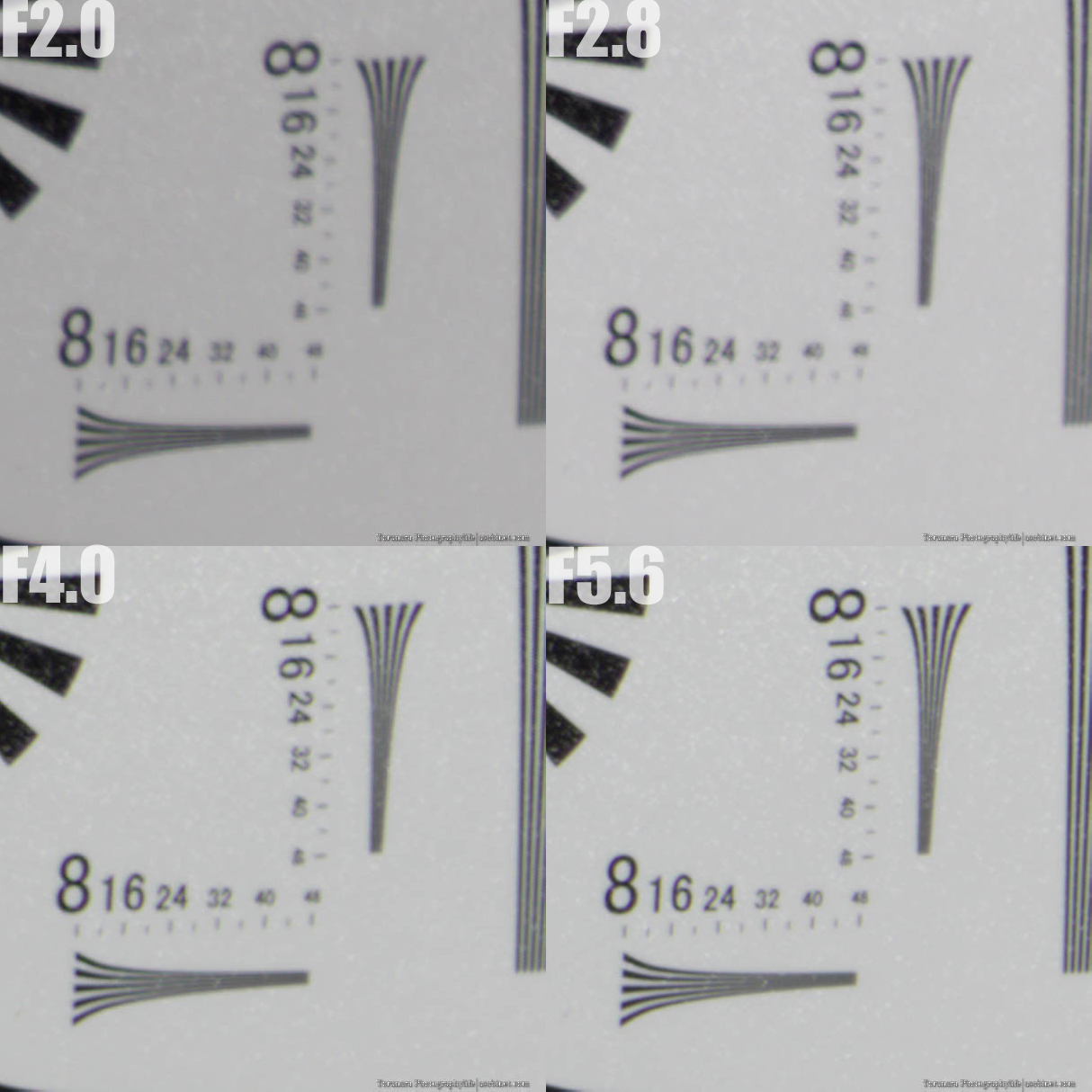

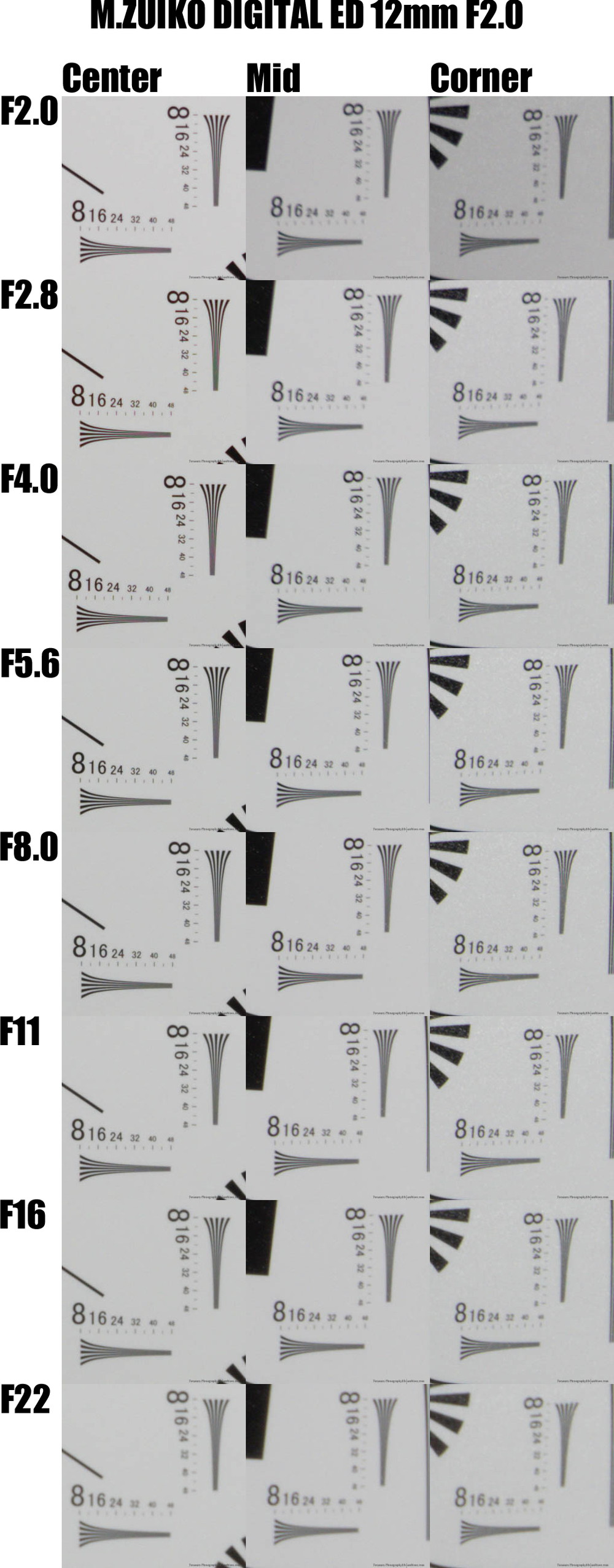

テスト結果

正直に言うと、あまり良くないです。絞り開放からシャープなレンズが多いM.ZUIKOレンズの中ではずいぶんとソフトな画質。2つの個体で同様の傾向であることを確認しているので、初期不良の可能性は低い。マイクロフォーサーズ初期の1200万画素センサーであれば許容範囲内だったかもしれませんが、2000万画素・2400万画素センサーでは周辺・隅の解像性能が厳しい。

絞ると徐々に改善しますが、それでも中央との性能差は歴然。広角レンズと定型チャートの相性が悪いとはいえ、最新のM.ZUIKOズームレンズのほうが良好な結果を期待できます。

中央はハイレゾショットで伸びるものの、周辺や隅はソフトな画質で測定不能の絞り値が多い。F4-5.6付近で安定し始めますが、中央との画質差は大きい。

中央

中央に関してはF2の絞り開放から非常にシャープ。さらにF2.8まで絞ると改善を期待できます。ハイレゾショットによる伸びしろもある優れた解像性能。回折の影響を受けるF8までは全ての絞り値で実用的な画質です。

周辺

中央とは異なり、F2の絞り開放付近は像がぼやけるソフトな画質。絞ると徐々に改善しますが、良像と呼べるくらいまで改善するのはF5.6前後。

四隅

周辺から大幅な落ち込みはなく、傾向はほぼ同じ。良好な結果を得たい場合はF5.6-8まで絞る必要があります。

数値確認

20MP 通常撮影

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F2.0 | 3115 | 1549 | 1866 |

| F2.8 | 3560 | 2008 | 2089 |

| F4.0 | 3595 | 2194 | 2206 |

| F5.6 | 3544 | 2278 | 2353 |

| F8.0 | 3468 | 2386 | 2441 |

| F11 | 2812 | 2222 | 2142 |

| F16 | 2357 | 2085 | 1892 |

| F22 | 1651 | 1565 | 1473 |

80MP ハイレゾショット

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F2.0 | 3523 | 測定不能 | 測定不能 |

| F2.8 | 4375 | 測定不能 | 測定不能 |

| F4.0 | 4554 | 3907 | 測定不能 |

| F5.6 | 4491 | 3005 | 3736 |

| F8.0 | 4037 | 3236 | 3210 |

実写確認

競合製品との比較

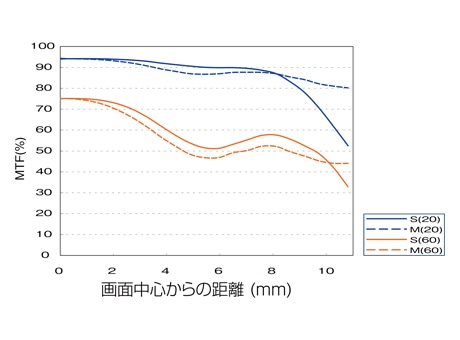

F4の絞り開放から全体にピークの解像性能を発揮する「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO」と比べて解像性能の強みはありません。携帯性を極めた小型12mmレンズと考えたほうが良いでしょう。

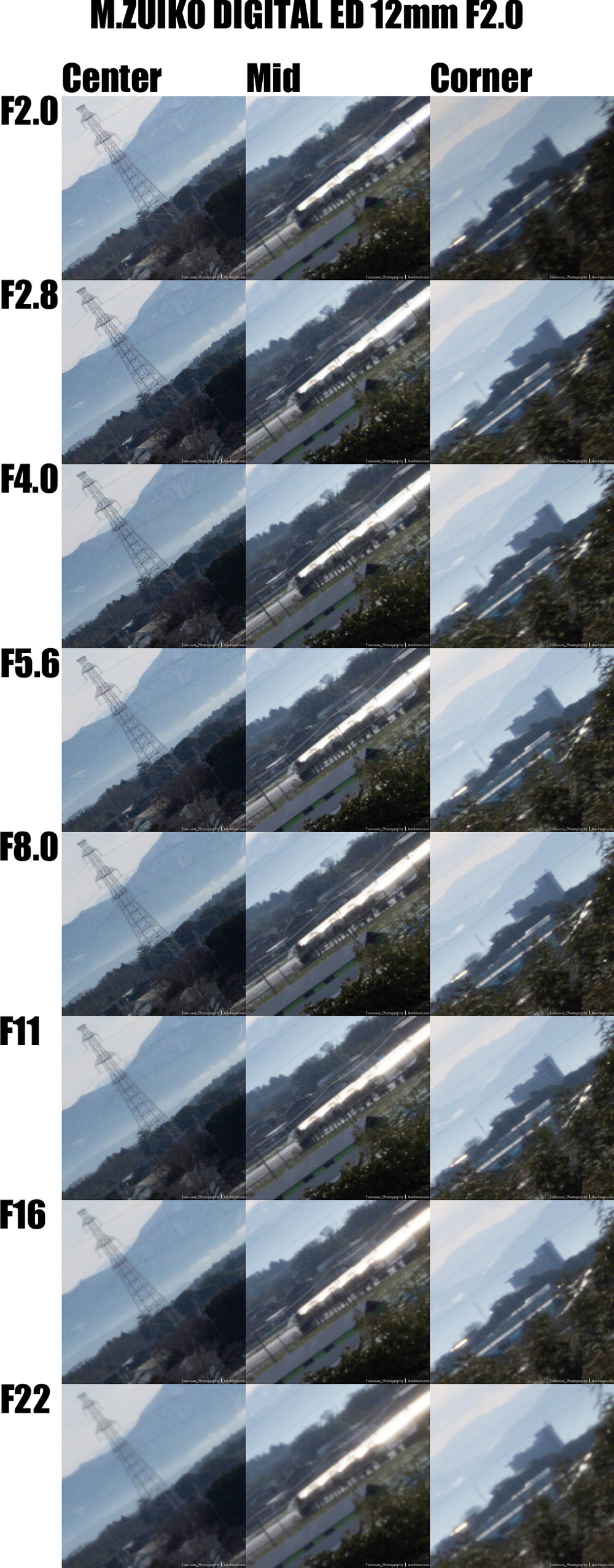

遠景解像力

テスト環境

- 撮影日:2022.12.21 晴れ 無風

- カメラ:OM SYSTEM OM-1

- 三脚:Leofoto LS-365C

- 雲台:SUNWAYFOTO GH-PRO II

テスト結果

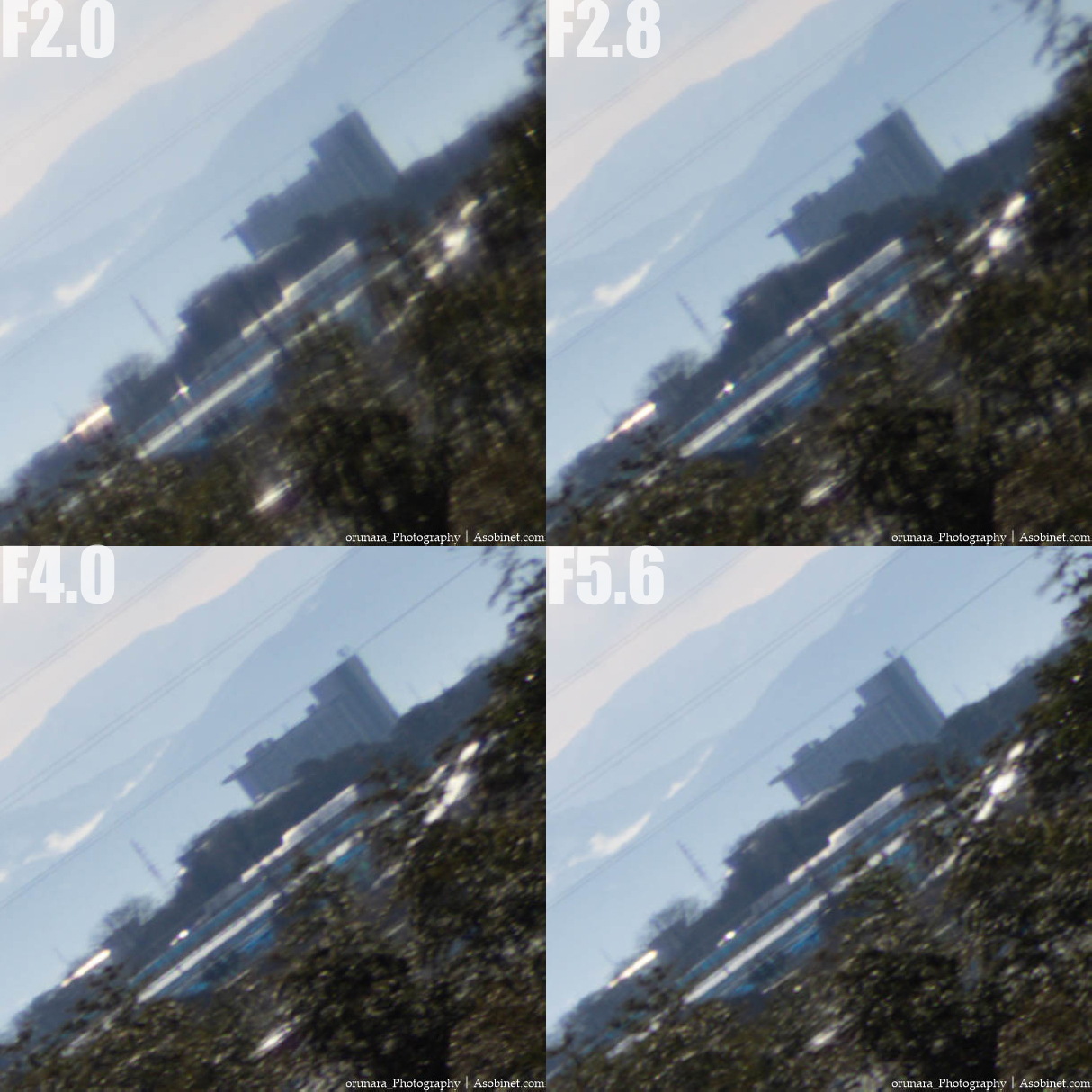

F2の絞り開放では周辺・隅に向かって若干ソフトな画質。これは像面湾曲が影響しており(後述)、絞らない限りフレーム全体のパンフォーカスは期待できません。影響が目立つのは像高5割から隅にかけて。顕著な影響ではないものの、2000万画素や2400万画素を最大限活かす性能とは言えません。ピントが合えばシャープなだけに惜しい。

F5.6-F8くらいまで絞ると像面湾曲の影響を被写界深度でカバーすることが可能。ベストを尽くすのであればF8まで絞りたいところ。

中央

ピントを合わせた中央は絞り開放から非常に良好。F2.8まで絞ると細部がさらにシャープとなりますが、基本的にはF2から実用的な画質。F8まで絞ると回折の影響が画質が若干低下するものの、フレーム全体の均質性を重視する場合はしっかりと絞って撮影するのがおススメ。

周辺

中央と比べるとかなりソフトな結果。絞ると改善するものの、シャープな結果を得るにはF5.6-F8くらいまで絞りたいところ。ただし、周辺にピントを合わせるとF2から実用的な画質。

四隅

周辺から隅に向かって画質の極端な低下はありません。ただし、像面湾曲の影響を避けるためにはしっかりと絞る必要があります。

隅(周辺でピント合わせ)

前述の通り、周辺部にピントを合わせると比較的良好な結果を得ることができます。F2の絞り開放ではコマ収差の影響が目立つものの、F2.8まで絞ると大幅に改善します。ただし、この際はフレーム中央がピントから外れてしまうため、不自然な結果となる。パンフォーカスを得るためには、やはりF8くらいまで絞りたいところ。

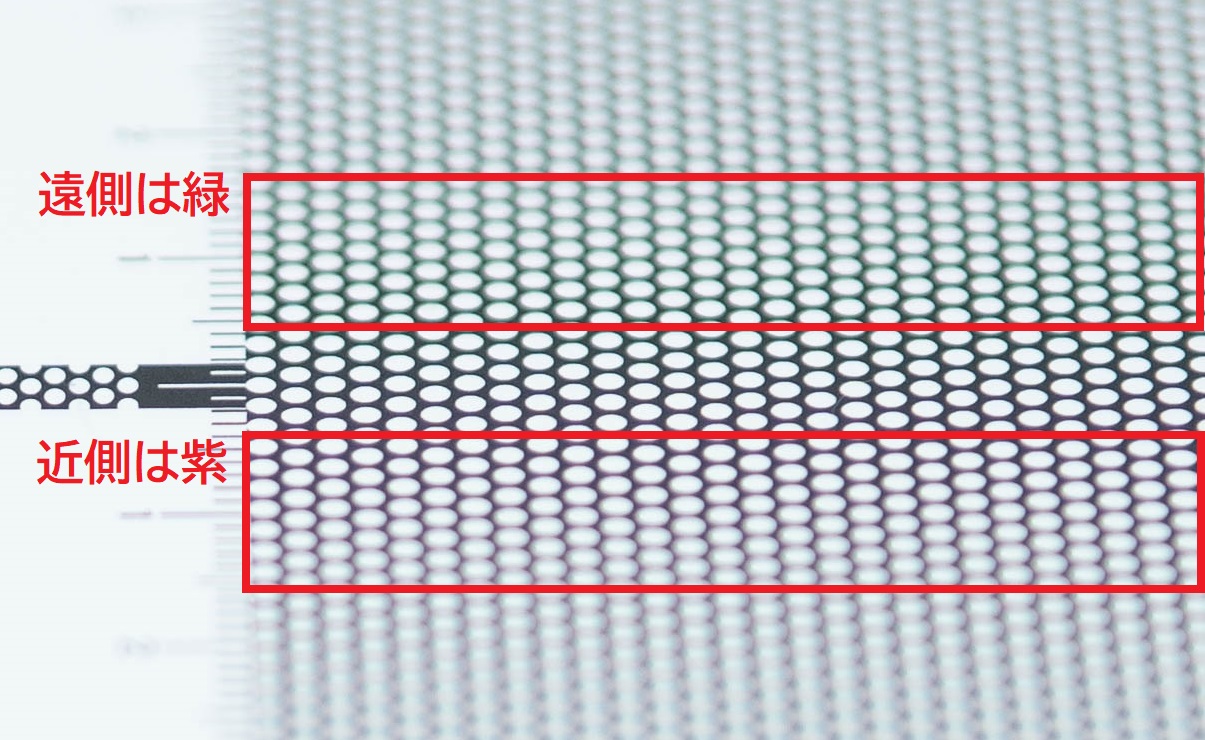

像面湾曲

像面湾曲とは?

ピント面が分かりやすいように加工しています。

中央から四隅かけて、ピントが合う撮影距離が異なることを指しています。例えば、1mの撮影距離において、中央にピントが合っていたとしてもフレームの端では1mの前後に移動している場合に像面湾曲の可能性あり。

最近のレンズで目立つ像面湾曲を残したレンズは少ないものの、近距離では収差が増大して目立つ場合があります。と言っても、近距離でフラット平面の被写体を撮影する機会は少ないと思われ、像面湾曲が残っていたとしても心配する必要はありません。

ただし、無限遠でも影響がある場合は注意が必要。風景など、パンフォーカスを狙いたい場合に、意図せずピンボケが発生してしまう可能性あり。この収差は改善する方法が無いため、F値を大きくして被写界深度を広げるしか問題の回避手段がありません。

実写で確認

以下の作例は「F2でフレーム中央ピント合わせ」「F2でフレーム周辺ピント合わせ」で撮影した写真をクロップしたもの。

- 中央ピント合わせ

- 周辺ピント合わせ

- 中央ピント合わせ

- 周辺ピント合わせ

- 中央ピント合わせ

- 周辺ピント合わせ

作例を見るとわかるように、ピントを合わせる場所によってフレーム内でピントが合う位置が変化します。F2で遠景のパンフォーカスは不可能であるため、全てにピントを合わせるためにはかなり絞る必要があります。

倍率色収差

倍率色収差とは?

主にフレームの周辺部から隅に現れる色ずれ。軸上色収差と異なり、絞りによる改善効果が小さいので、光学設計の段階で補正する必要があります。ただし、カメラ本体に内蔵された画像処理エンジンを使用して、色収差をデジタル補正することが可能。これにより、光学的な補正だけでは難しい色収差の補正が可能で、最近では色収差補正の優先度を下げ、他の収差を重点的に補正するレンズも登場しています。特にミラーレスシステムでは後処理に依存する傾向あり。

- 良好な補正

- 倍率色収差あり

実写で確認

- F2

- F22

若干の色づきがあるものの、問題は軽微。後処理で簡単に補正することができ、その際の影響はほとんどありません。

軸上色収差

軸上色収差とは?

軸上色収差とはピント面の前後に発生する色ずれ。ピントの手前側は主にパープルフリンジとして、ピントの奥側でボケにグリーンの不自然な色付きがあれば、その主な原因が軸上色収差と考えられます。F1.4やF1.8のような大口径レンズで発生しやすく、そのような場合は絞りを閉じて改善する必要があります。現像ソフトによる補正は可能ですが、倍率色収差と比べると処理が難しく、できれば光学的に収差を抑えておきたいところ。ただし、大口径レンズで軸上色収差を抑える場合は製品価格が高くなる傾向があります。軸上色収差を完璧に補正しているレンズは絞り開放からピント面のコントラストが高く、パンチのある解像感を期待できます。

実写で確認

若干の色づきを確認できるものの、過度ではなく無視できる程度。高輝度・高コントラストのシーン以外で目立つことは少ないと思われます。

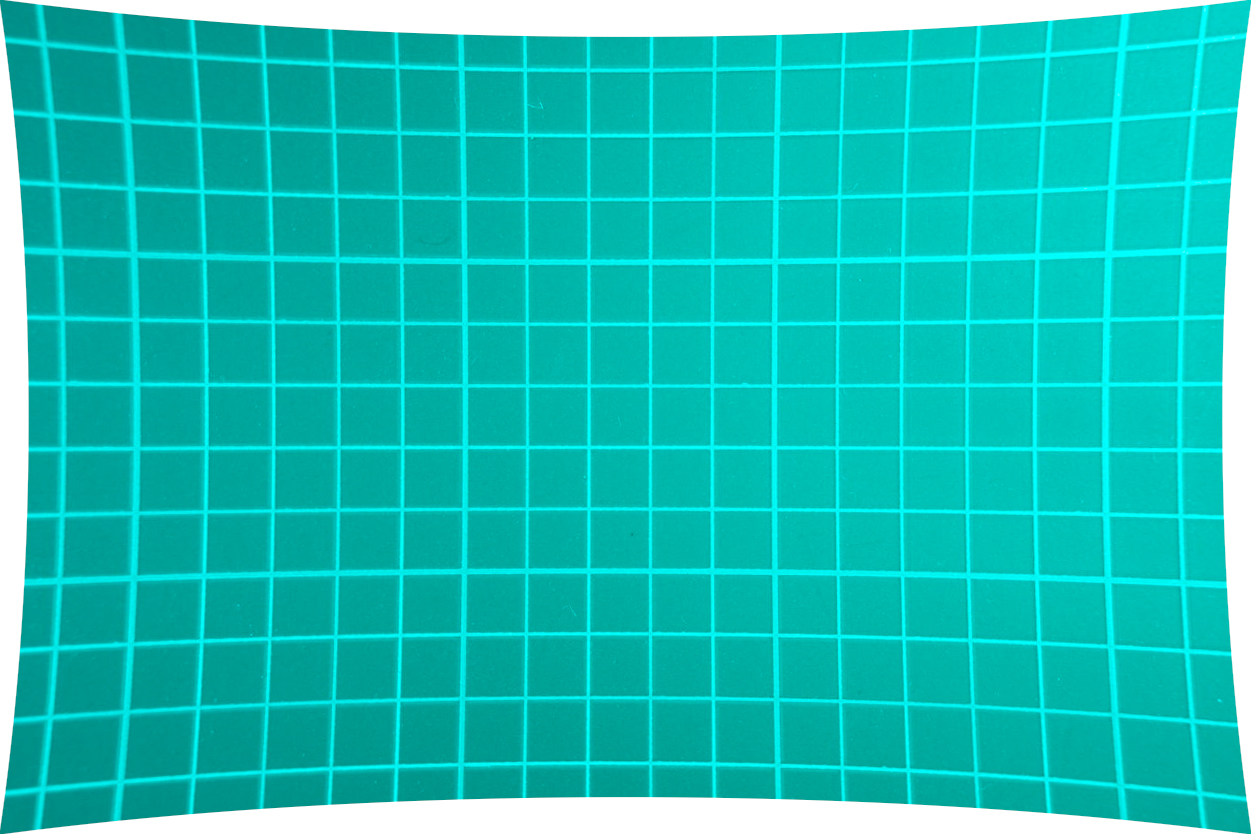

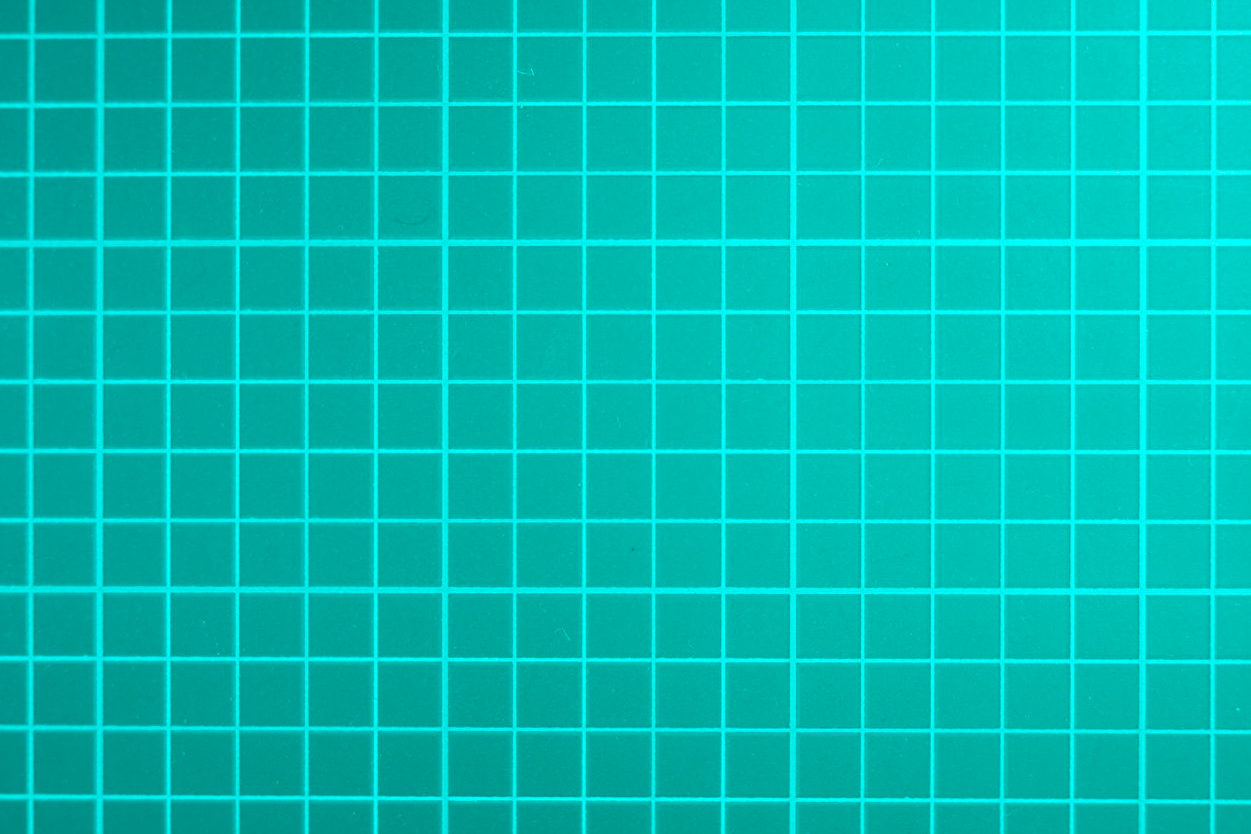

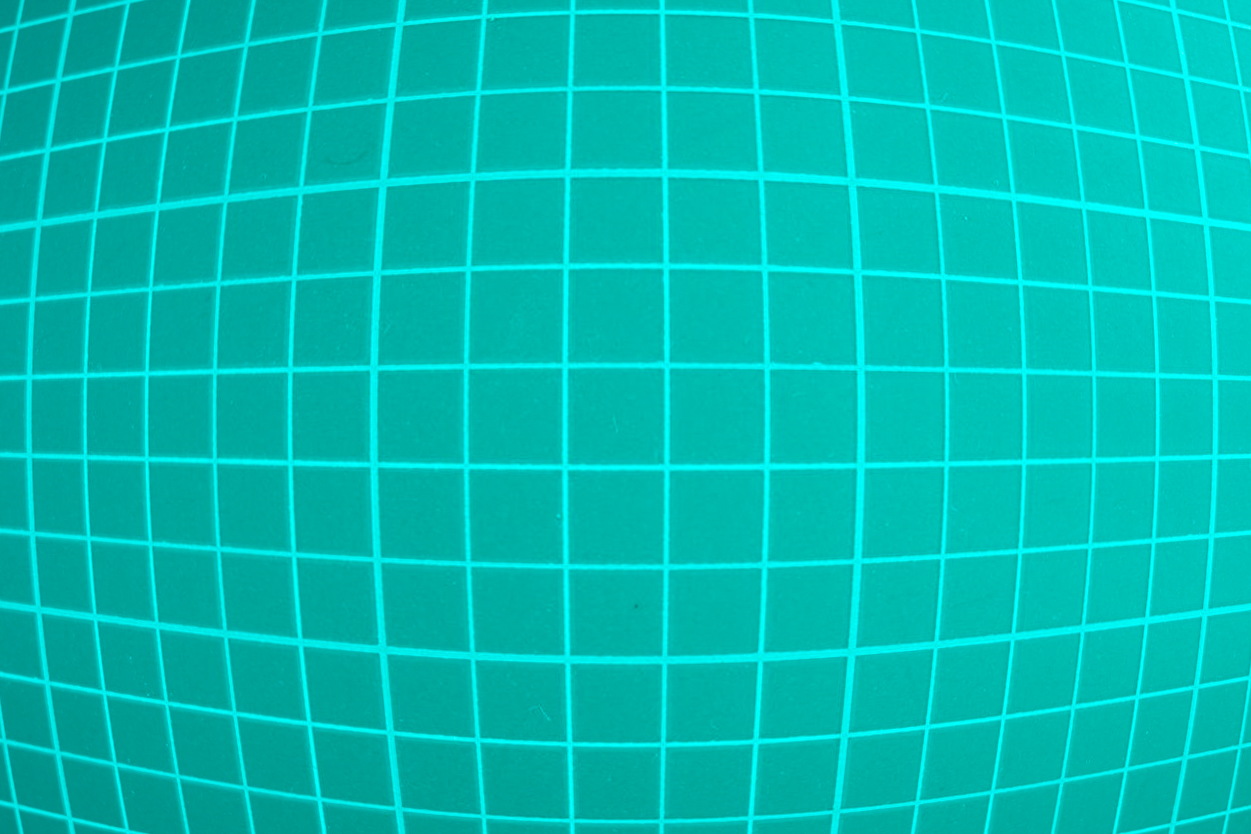

歪曲収差

歪曲収差とは?

歪曲収差とは、平面上で直線的に写るはずが直線とならずに歪んでしまうこと。特に直線が多い人工物や水平線が見えるような場合に目立ちやすく、魚眼効果のような「樽型歪曲」と中央がしぼんで見えてしまう「糸巻き型歪曲」に分かれています。

- 糸巻き型歪曲

- 適切な補正

- 樽型歪曲

比較的補正が簡単な収差ですが、「陣笠状」など特殊な歪みかたをする歪曲は手動での補正が難しい。この場合はレンズに合わせた補正用プロファイルが必要となります。

実写で確認

レンズ補正を適用しない場合、樽型の目立つ歪曲収差が残存しています。最近のミラーレス用レンズでは一般的な手法ですが、一眼レフが主流の2011年時点でこのような設計を採用していたのはオリンパスとパナソニックくらいでしょうか。

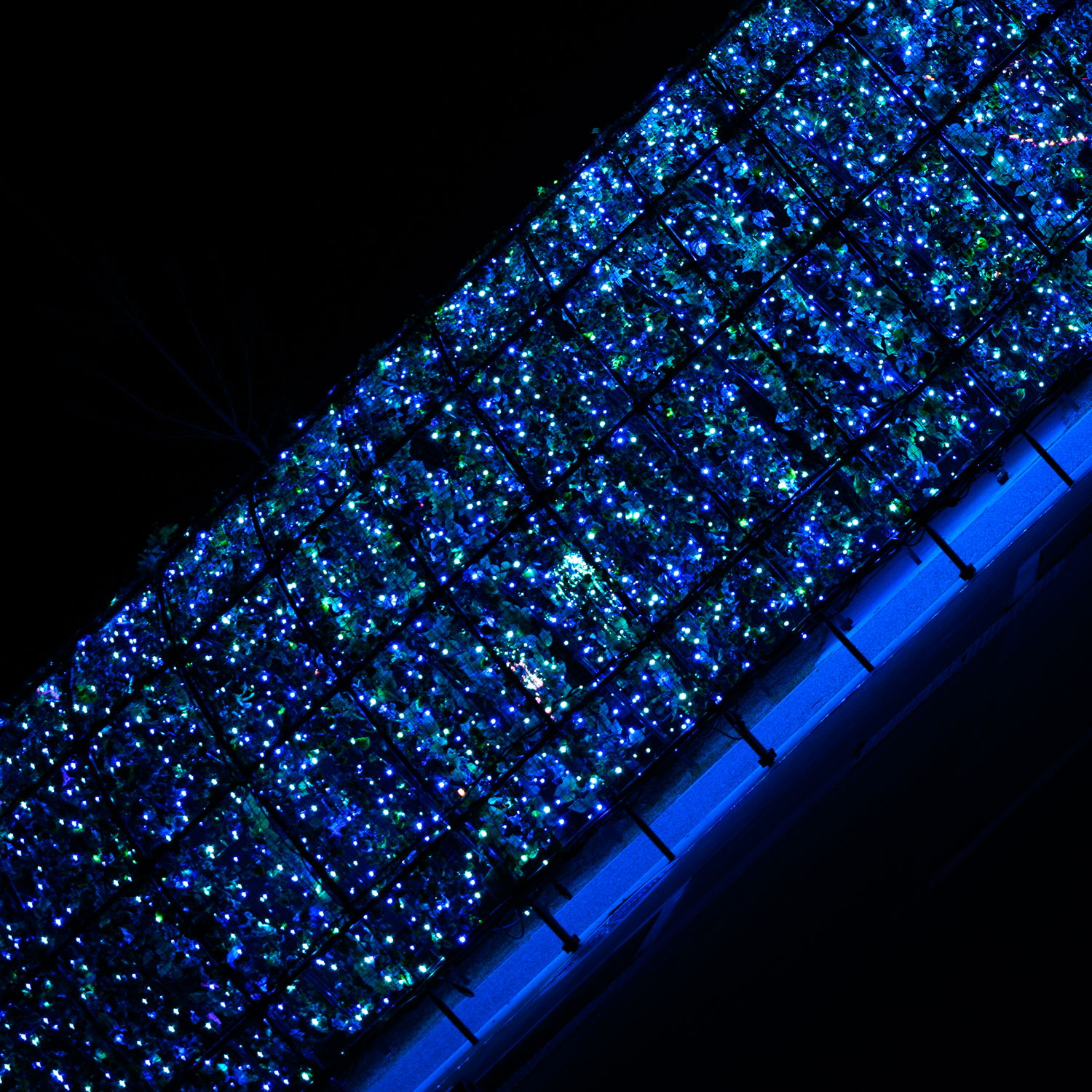

コマ収差

コマ収差・非点収差とは?

コマ収差・非点収差とは主にフレーム四隅で点像が点像として写らないこと。例えば、夜景の人工灯や星、イルミネーションなど。日中でも木漏れ日など、明るい点光源で影響を受ける場合あり。この問題は後処理が出来ないため、光学的に補正する必要あり。

- 良好な補正状態

- 悪い補正状態

絞ることで改善するものの、夜景や天体撮影など、シャッタースピードが重要となる状況では絞ることが出来ず、光学的な補正が重要となる場合もあります。

実写で確認

- F2

- F2.8

過度ではないものの、影響があるのは明らか。フレーム隅におけるコントラスト低下の一因となっています。幸いにも、1段絞ると大幅に改善します。

球面収差

ピント面前後の点光源に関して描写の違いは僅か。球面収差は良好に補正されているように見えます。

前後ボケ

綺麗なボケ・騒がしいボケとは?

ボケの評価は主観的となりがちですが、個人的には「滲むように柔らかくボケる」描写が綺麗と評価し、逆に「急にボケ始めたり、ボケの輪郭が硬い」描写は好ましくない(もしくは個性的な描写)と定義しています。ただし、感じ方は人それぞれなので、ひょっとしたら逆のほうが好ましいという人もいることでしょう。参考までに「滲むボケ」「輪郭の硬いボケ」のサンプルが以下のとおり。 描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

後ボケ

ニュートラル寄りの滑らかで綺麗な描写。ただし軸上色収差の補正が完璧ではなく、ボケに色付きが発生しています。状況によっては、これが騒がしい描写の原因となる可能性あり。

前ボケ

後ボケと見比べて大きな変化はありません。

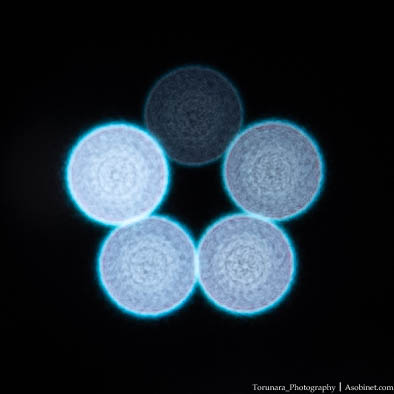

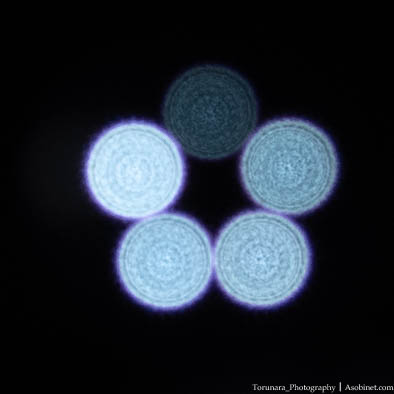

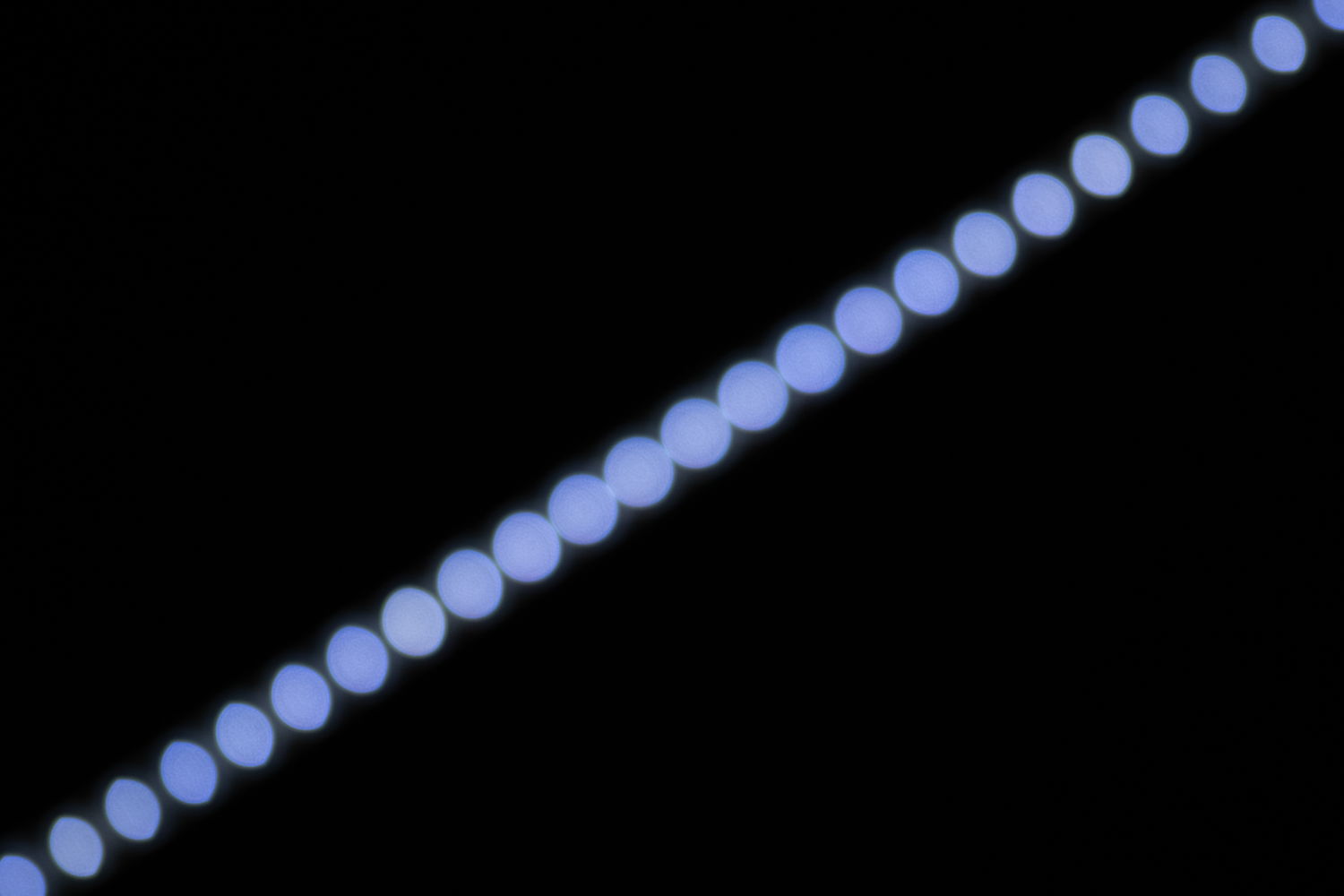

玉ボケ

口径食・球面収差の影響

口径食が強いと、フレーム四隅のボケが楕円状に変形したり、部分的に欠けてしまいます。この問題を解消するには絞りを閉じるしか方法がありません。しかし、絞るとボケが小さくなったり、絞り羽根の形状が見えてしまう場合もあるので状況に応じて口径食を妥協する必要あり。

- 影響が強い

- 影響が弱い

口径食の影響が少ないと、絞り開放から四隅まで円形に近いボケを得ることが可能。できれば口径食の小さいレンズが好ましいものの、解消するには根本的にレンズサイズを大きくする必要があります。携帯性やコストとのバランスを取る必要があり、どこかで妥協が必要。

- 前ボケ

- 後ボケ

球面収差の補正が完璧では無い場合、前後のボケ描写に差が発生します(前後ボケのレビューで示した通り)。この場合はどちらかが滲みを伴う滑らかな描写になり、反対側で2線ボケのような硬い描写となってしまいます。

実写で確認

同心円状のムラは目立ちませんが、残存する色収差や口径食、ボケの縁取りなどがあります。極上の描写からは程遠いものの、小型軽量な広角レンズと考えると許容範囲内。騒がしいと感じる場合はF2.8まで絞ると、色づきやボケの縁取りが改善します。

ボケ実写

至近距離

撮影距離が近い場合は全体的に滑らかなボケ。広角レンズで見栄えが悪くなりがちなフレーム隅でも良好な結果が得られています。

近距離

撮影距離が長くなると、フレーム端のボケが騒がしい見た目に変化。広角レンズとしては悪くない見栄えですが、気になる場合は少し絞ると改善します。

中距離

撮影距離がさらに伸びると、騒がしい描写の範囲が広がります。ただし、F2の絞り開放でもボケが小さいため、結果的に悪目立ちしない可能性あり。

絞り

- F2

- F2.8

- F4

ポートレート

全高170cmの三脚を人物に見立て、絞り開放(F2.8)で距離を変えながら撮影した結果が以下の通り。F2の絞り開放でフレームに全身を入れると後ボケはほとんど得られません。出来れば上半身・バストアップ・顔のクローズアップまで撮影距離を短くしたいところ。

周辺減光

周辺減光とは?

フレーム周辺部で発生する不自然な光量落ち。

中央領域と比べて光量が少なく、フレーム四隅で露出不足となります。主に大口径レンズや広角レンズで強めの減光が発生。

- 良好

- 周辺減光

ソフトウェアで簡単に補正できる現象ですが、露出不足を後処理の補正(増感)でカバーするため、ノイズ発生の原因となる点には注意が必要。特に夜景や星空の撮影などで高感度を使う場合はノイズが強く現れる可能性あり。

最短撮影距離

- F2

- F2.8

24mm相当の小型軽量なF2レンズと考えると周辺減光の影響は少なめ。1段絞ると大幅に改善します。

無限遠

- F2

- F2.8

無限遠側でも影響は同程度。やはり1段絞ると大きく改善します。

逆光耐性・光条

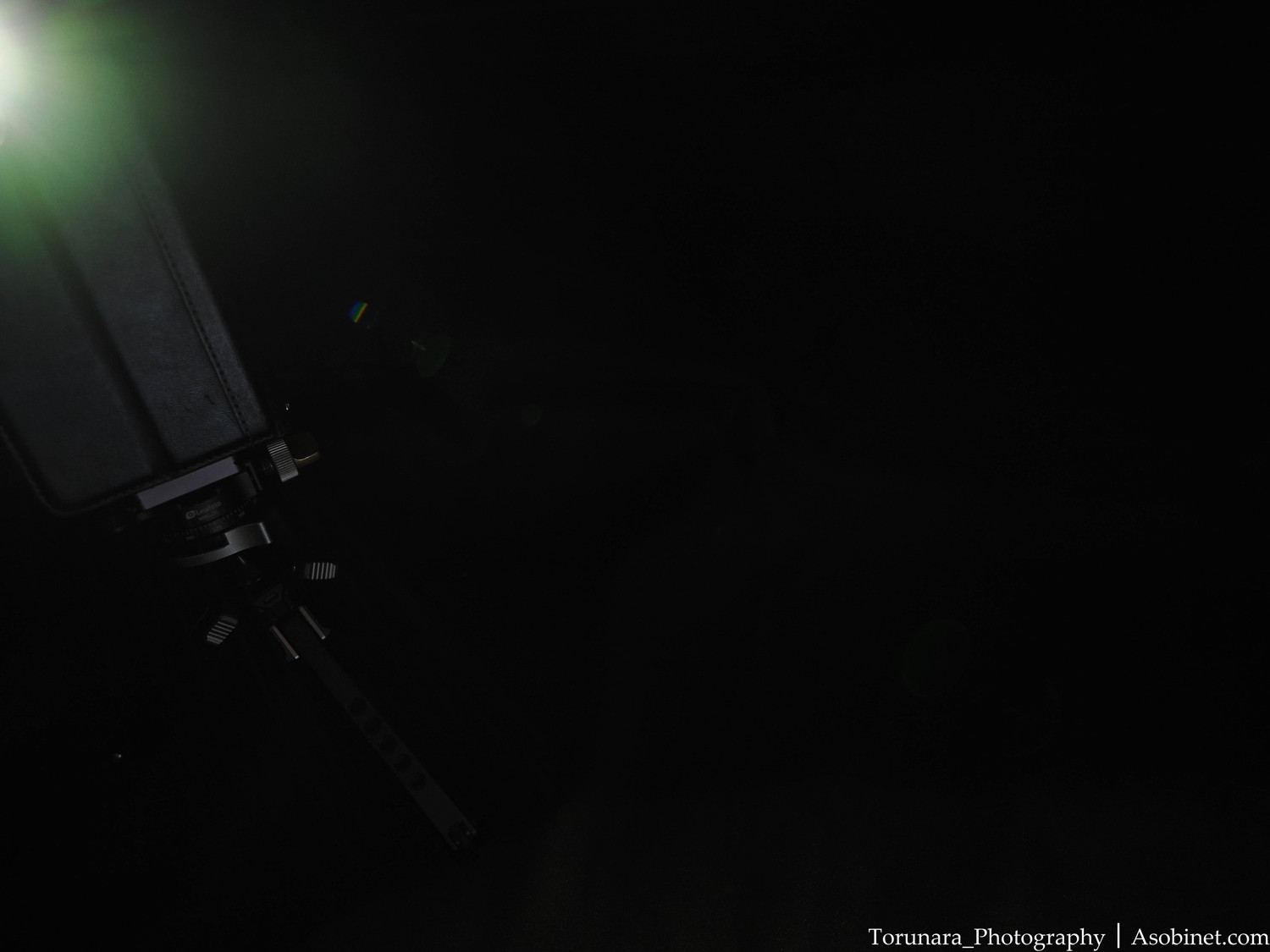

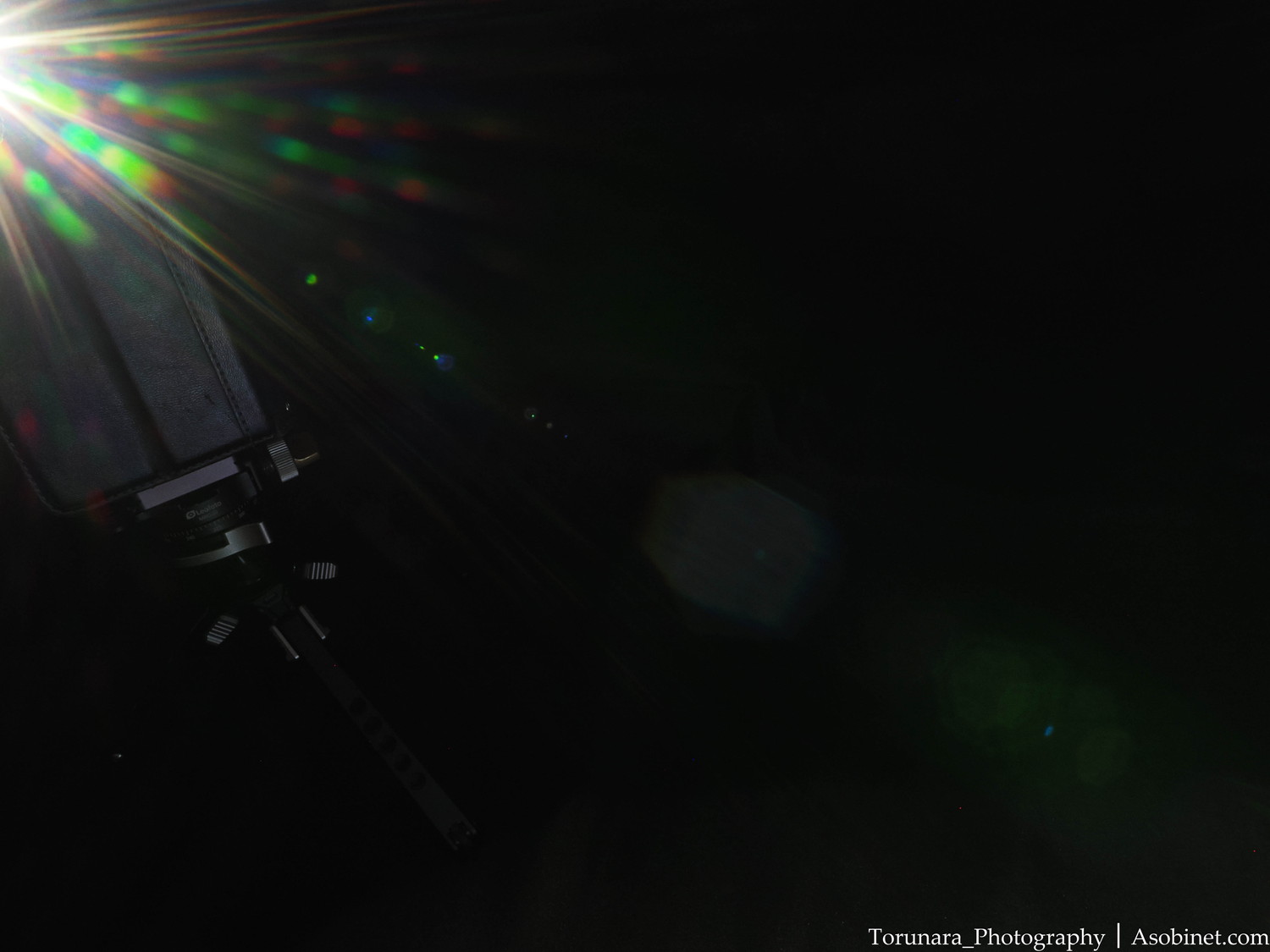

中央

- F2

- F22

フレアは良く抑えられていますが、絞るとゴーストや主張の強い光条が目立ちます。特に光条は少し絞ると筋が発生し始めるため、

隅

- F2

- F22

フレーム隅に光源を配置しても同じ傾向。とはいえ、マイクロフォーサーズでF22の小絞りを使う機会は少ないと思われ、通常使う絞り値での影響は軽微。

光条

- F8

- F11

- F16F

- F22

非常に強い光源をフレームに入れると癖の強い光条となるものの、一般的な光源ではきちんとした綺麗な光条が得られる模様。ただし、先細りするシャープな描写は回折の影響が強くなるF11以降。

まとめ

良かったところ

ココがおすすめ

- 小型軽量

- (価格改定後の)手頃な価格

- 金属製のしっかりとした外装

- マイクロフォーサーズでは一般的な46mmフィルター

- スナップショットフォーカス機能

- AFが静かで高速

- フォーカスブリージングがほぼ皆無

- 優れた中央解像

- 色収差補正が良好

- 球面収差が穏やか

- 接写時に滑らかな後ボケ

- 周辺減光が穏やか

換算24mmの広い画角をF2でカバーしているコンパクトなレンズ。さらに小型軽量で携帯性が良く、金属製の優れたビルドクオリティが強み。これらの特徴から、日常的に持ち歩くことが出来る広角レンズとして重宝します。画質を抜きにしても利便性の高い製品。

肝心の画質も中央はF2からシャープで、AFは高速かつ画角変化の少ないピント移動が可能。補正可能な歪曲収差を除けば欠点と指摘するような収差は像面湾曲くらい。それも絞ればある程度の改善を期待できます。基本はF8まで絞ってパンフォーカス、必要に応じてF2の明るさを活かすと言ったところでしょうか。

悪かったところ

ココに注意

- レンズフードが別売りで高価

- スナップショットフォーカスは大雑把なピント移動

- 像面湾曲の影響

- 隅に向かって解像性能低下

- やや目立つ歪曲収差

- 筋状のフレアが逆光時に目立つ

最も気を付けたいのは隅に向かって低下する解像性能。遠景では像面湾曲の影響が強く、近距離ではパフォーマンスが伸び悩んでいるように見えます。これらを改善するには絞りを閉じる(F値を高める)しかありません。少し絞っても改善効果が薄いため、常用を意識するならF8付近まで絞るのがおススメ。

その他の欠点はソフト補正や撮影角度・フレームを調整することで回避しやすい問題が多い。スナップショットフォーカスは大雑把なMFですが、カメラ側でMFモードに切り替えることで通常のMFを利用可能。

結論

十分な光学性能とは言えないものの、趣味性の高い12mm単焦点レンズ。マイクロフォーサーズらしい携帯性と高級感のある作りが一体となり、軽快なAFもあって日常的な撮影に適しています。画質は最新センサーで力不足となるものの、十分に絞ることで良好な結果を得ることが可能。

携帯性の高いシステムとして、旅行や冒険に携帯しやすく、サッと出してサッと撮ることができる便利なレンズ。問題は、このレンズが似合うカメラボディが減ってきていることでしょうか。

購入を悩んでいる人

LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH.

12mm単焦点レンズのラスボス的存在。12mm F2と比べて大きく重く、高価ですが、F1.4の大口径を利用可能。まだテストしていないので画質について言及することはできません。しかし、海外のレビューを見る限りでは価格とサイズに見合う光学性能を備えているようです。

| LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. | |||

| 楽天市場 | Amazon |

キタムラ |

|

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8

12mm F2 と同じシリーズの単焦点レンズ。同様の金属外装、スナップショットフォーカスを搭載。光学性能の傾向は12mm F2と同じで、特に像面湾曲で絞り開放の遠景撮影が難しい点が同様。シャープなパンフォーカスを得たい場合は絞る必要があります。販売開始当時は12mm F2よりも安価でしたが、12mm F2が値下がりした現在は同程度。焦点距離の好みによって選べば良いでしょう。

| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 ブラック | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 シルバー | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH.

「17mm F1.8」よりも広角寄り、12mm F2よりも画角がやや狭めの広角レンズ。フルサイズ判換算で「30mm」相当となる特殊な焦点距離ですが、個人的には使い勝手の良い画角で気に入っています。オリンパスの12mm F2や17mm F1.8と比較して像面湾曲が良く抑えられています。F1.7を快適に使いたいのであれば、こちらを選ぶと良いでしょう。絞りリングを搭載していますが、オリンパス機で使うことが出来ないのは残念。

| LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH.? ブラック | |||

| 楽天市場 | Amazon |

キタムラ |

|

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

| LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. シルバー | |||

| 楽天市場 | Amazon |

キタムラ |

|

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

購入早見表

このような記事を書くのは時間がかかるし、お金もかかります。もしこの記事が役に立ち、レンズの購入を決めたのであれば、アフィリエイトリンクの使用をご検討ください。これは今後のコンテンツ制作の助けになります。

| M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 ブラック | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 | Amazon | キタムラ |

|

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

| M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 シルバー | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 | Amazon | キタムラ |

|

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

作例

関連レンズ

関連記事

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビュー完全版

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.5 ボケ編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.4 諸収差編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.3 遠景解像編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.2 解像チャート編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 レンズレビューVol.1 外観・操作・AF編