このページではオリンパスの交換レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO」のレビューを掲載しています。

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PROのレビュー一覧

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビュー完全版

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.5 ボケ編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.4 諸収差編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.3 遠景解像編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.2 解像チャート編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.1 外観・操作・AF編

レンズの評価

| ポイント | 評価 | コメント |

| 価格 | 非常に高価 | |

| サイズ | 大口径らしく重い | |

| 重量 | 大口径らしく大きい | |

| 操作性 | 必要最低限 | |

| AF性能 | 大口径ながらキビキビと動作 | |

| 解像性能 | シャープだが諸収差の影響あり | |

| ボケ | 後ボケがとても柔らかい | |

| 色収差 | 完璧ではないが十分 | |

| 歪曲収差 | 補正込みで問題無し | |

| コマ収差・非点収差 | 価格を考慮すると不十分 | |

| 周辺減光 | F1.2としては穏やか | |

| 逆光耐性 | ゴーストが多い | |

| 満足度 | ボケ重視の高級レンズ |

評価:

レンズの評価

トレードオフもあるがボケ重視の高級レンズ

「ボケを重視」しつつ「良好な解像性能」を両立。さらに耐候性やAF性能を兼ね備えた汎用性の高い高級レンズです。「解像性能を重視」したレンズと比べると不得意な場面が多いものの、背景を溶かすように滑らかで柔らかいボケの描写は必見。フルサイズで言うところのF2.4相当ですが、輪郭を溶かすようなボケ描写はF2.4よりも大口径のレンズで撮ったかのよう。

25mmの標準レンズとしては非常に高価で、万能とは言えません。しかし、柔らかいボケ描写を重視した使いやすいレンズを探しているのであれば、検討する価値があります。

The lens combines “good resolution performance” with "emphasis on bokeh.It is a highly versatile high-end lens that also combines weather resistance and AF performance.Although it is not as good in many situations as a lens that “emphasizes resolution performance,” the smooth and soft bokeh rendering that melts the background is a must-see.Although this lens is equivalent to f/2.4 in full-size, the bokeh rendering that melts the outlines is as if it were taken with a lens with a larger aperture than f/2.4.

It is very expensive for a 25mm standard lens, and it is not an all-rounder.However, if you are looking for an easy-to-use lens that emphasizes soft bokeh rendering, it is worth considering.

Index

まえがき

- 発売日:2016年11月18日

- 商品ページ

- データベース

- 管理人のFlickr

2016年に登場したオリンパス製のマイクロフォーサーズ用交換レンズ。同社は歴史的な銘玉の「レンズの味」を定量的に検証し、「美しくにじむボケ」と解像力を高次元で両立したレンズと言及。絞り開放の光学性能を重視した他社の大口径レンズとは一線を画すコンセプトの製品。

そのコンセプトを実現するために、驚くほどレンズの構成枚数が多く、マイクロフォーサーズ用の標準レンズとしては大きく重く、そして高価な製品となっています。

ちなみに、オリンパスロゴは生産完了品となり、現在はOM SYSTEMロゴの製品に切り替わっています。商品コードが異なるため、ショッピングモールなどで探すときは注意が必要です。

主な仕様

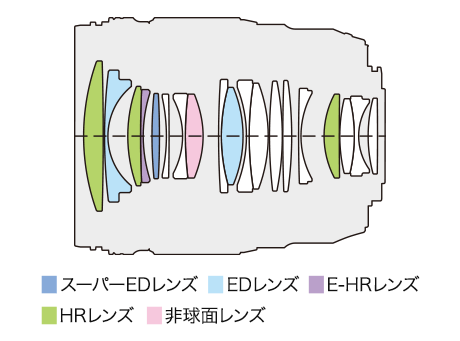

レンズ構成は14群19枚。10群11枚の20mm F1.4や、7群9枚の25mm F1.8と比べると光学レンズの仕様枚数が遥かに多い。例えば、フルサイズ用の他社レンズで最も使用枚数が多いのは「NIKKOR Z 50mm f/1.2 S」で15群17枚。本レンズはZ 50mm F1.2よりも構成枚数が多い。おそらく、標準レンズで最もレンズ枚数が多い製品と言えるのかもしれません。

| レンズマウント | マイクロフォーサーズ |

| 対応センサー | 4/3 |

| 焦点距離 | 25mm (35mm判換算50mm相当) |

| レンズ構成 | 14群19枚 |

| 開放絞り | F1.2 |

| 最小絞り | F16 |

| 絞り羽根 | 9枚 |

| 最短撮影距離 | 0.3m |

| 最大撮影倍率 | 0.11倍 (35mm判換算0.22倍相当) |

| フィルター径 | Ø62mm |

| 手振れ補正 | - |

| テレコン | - |

| コーティング | Z Coating Nano |

| サイズ | Ø70 x 87mm |

| 重量 | 410g |

| 防塵防滴 | 対応 |

| AF | MSC |

| 絞りリング | - |

| その他のコントロール | MFクラッチ |

| 付属品 | レンズフード(LH-66B) レンズキャップ(LC-62F) レンズリアキャップ(LR-2) レンズケース(LSC-0811) 取扱説明書、保証書 |

価格のチェック

2016年での初値は12.8万円。現在の実勢価格は物価上昇など様々な影響から15万円前後まで上昇しています。キャッシュバックキャンペーンなどを絡めて購入すると、13万円くらいまで安くなる可能性あり。マイクロフォーサーズ用レンズとしては高価な製品に違いありませんが、複雑な光学設計・レンズ構成枚数などを考慮すると妥当な値付けなのかもしれません。(コストパフォーマンスは別として)

レンズレビュー

外観・操作性

箱・付属品

アウトレット品を購入したので2016年発売当時のデザイン。黒を基調として、焦点距離の数字が大きくプリントされています。現在のOM SYSTEM版はエコパッケージとなっているので、OM-1 Mark IIなどと同様。

レンズ本体のほか、レンズフード、レンズポーチ、説明書・保証書が付属します。

外観

フォーカスリングまで金属製のしっかりとした外装(L-Fnボタン周辺のみ樹脂製)。高級感のある作りですが、光沢のある塗装は指紋など油汚れが目立ちやすく、傷ついた際に剥がれやすい。同じ金属製でもLEICA DGシリーズのほうが個人的には好み。

ミラーレス用AFレンズとしては珍しく、ピント距離指標や被写界深度指標を備えています。(後述)

ブランドカラーとなるブルーリングや、フォーカスリング直後のグレーのリングなど、最近のレンズと比べると主張が強め。特に前述した光沢のある塗装が目立ちやすい。

ハンズオン

全長87mm、重量410g。マイクロフォーサーズ用の標準単焦点としては最も大きなAFレンズです。F1.2の大口径と複雑な光学設計を考慮するとサイズ・重量は順当。

ハイグレードなAPS-C用F1.4レンズや、フルサイズ用F1.8レンズよりも重い。同程度のレンズサイズで19枚ものレンズと金属鏡筒、防塵防滴を詰め込んでいるので、当然と言えば当然の重量でしょうか。凝集され、塊感のあるレンズです。

OM-1やG9など、グリップの大きなボディと組み合わせる場合には問題ありません。PENやGXなど、比較的コンパクトなカメラと組み合わせる場合はアンバランス。

前玉・後玉

マイクロフォーサーズ用のレンズとしては珍しい62mm径フィルターに対応。防塵防滴仕様ですが、フッ素コーティング処理されていないため、前面に水滴や油汚れが付着しやすい環境では保護フィルターを装着しておきたいところ。

金属製レンズマウントは4本のネジで本体に固定されています。マウント面には「Maide in Japan」の記載あり。オリンパス・OM SYSTEMの生産工場はベトナム(OM Digital Solutions Vietnam Co., Ltd.)に存在するため、少なくとも別の会社に生産委託している可能性が高い。

フォーカスリング

金属製の幅広いフォーカスリングを搭載。やや緩めの抵抗感で滑らかに回転します。ピント移動距離はリング回転速度に依存します。ゆっくり回転した場合はピント全域を移動するのに1.5回転ほど必要。素早く回転すると、180度ほどで操作可能。動作は滑らかで操作しやすい。被写界深度指標を備えていますが、通常モードでは利用しません。

フォーカスリングクラッチ

フォーカスリングを手前にスライドすると、AFモードからMFモードへ素早く切り替えることができます。この際、リングと鏡筒の間に距離指標が現れ、指標で指定されたピント位置にフォーカスが移動します。0.3mの最短撮影距離から無限遠まで90°のストロークで操作可能。回転速度に依存せず、リニアで再現性の高い操作に対応しています。

カメラ側で「リニア」「ノンリニア」に応答性を設定変更できる製品が増えてきましたが、レンズ側で操作を切り替えることができる製品は珍しい。オリンパス・OM SYSTEM PROシリーズの特徴と言えるでしょう。

ボタン

レンズ側面にL-Fnボタンを一つ搭載。機能はカメラ側でカスタマイズできます。

AF/MFスイッチはありませんが、MFクラッチを操作することで代用可能。

レンズフード

円筒形のシンプルなレンズフードが付属。フィルター操作窓などはありません。逆さ付け可能ですが、この際はフォーカスリングがほぼ隠れてしまいます。

装着例

OM-3に装着。重量的なバランスは悪くないものの、グリップが無いと保持し辛いレンズ重量であるのは確か。基本は左手でレンズを支えて撮影することになると思います。OM-1 Mark II やG9M2であれば問題ありません。

AF・MF

フォーカススピード

MSCという名のステッピングモーター駆動。F1.2の大口径レンズながら、フォーカスはキビキビと動作。ボイスコイルモーター駆動ほど電光石火ではないものの、大部分の撮影で十分なフォーカス速度。フレーム隅を使用しても問題ありませんでした。

S-AFでは合焦直前にコントラストAFのような挙動(ピント位置が前後に微動)が混じり、C-AFでは位相差AFのように最後まで滑らかに合焦します。

ブリージング

ブリージングとはピント位置によって画角が変化することを指します。画角の変化が大きいと、フォーカシングで画角が広がったり狭くなったりするので気が散ったり、AFが不安定化する原因となります。出来ればフォーカシングブリージングは無い方が良い。今回はブリージングの影響を確認するために、レンズを最小絞りまで絞り、最短撮影距離・無限遠で撮影した結果が以下の通り。

極端ではないものの、撮影位置によって画角が少し変化します。最短撮影距離側ではなく、無限遠側で変化が大きく、素早いピント移動では目立つ可能性あり。

精度

OM-3・OM-1 Mark IIとの組み合わせで問題ありませんでした。再現性の高いAFが可能。

MF

リニア・ノンリニアの2種類に対応し、全体的に滑らかで応答性の高い操作が可能。

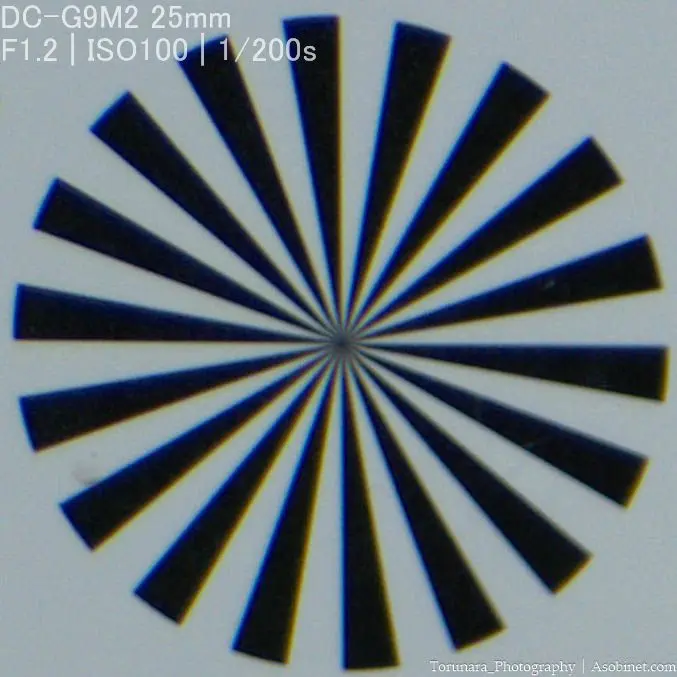

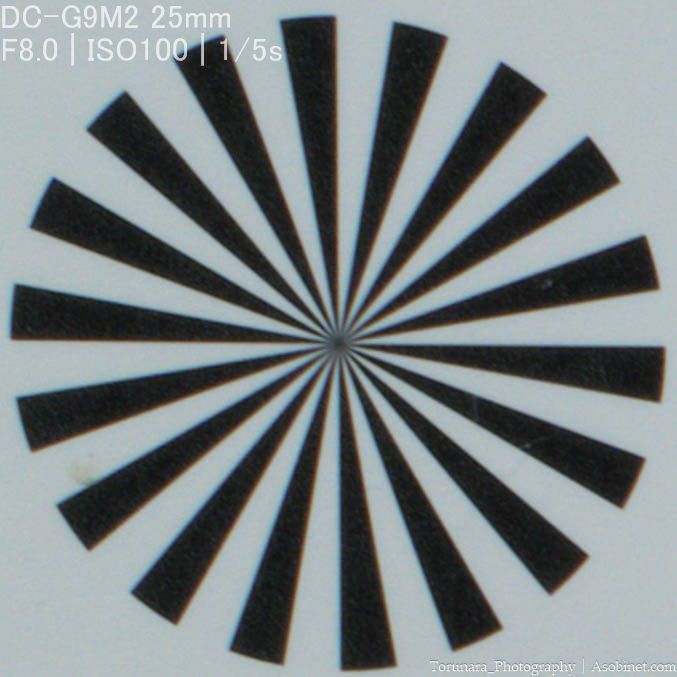

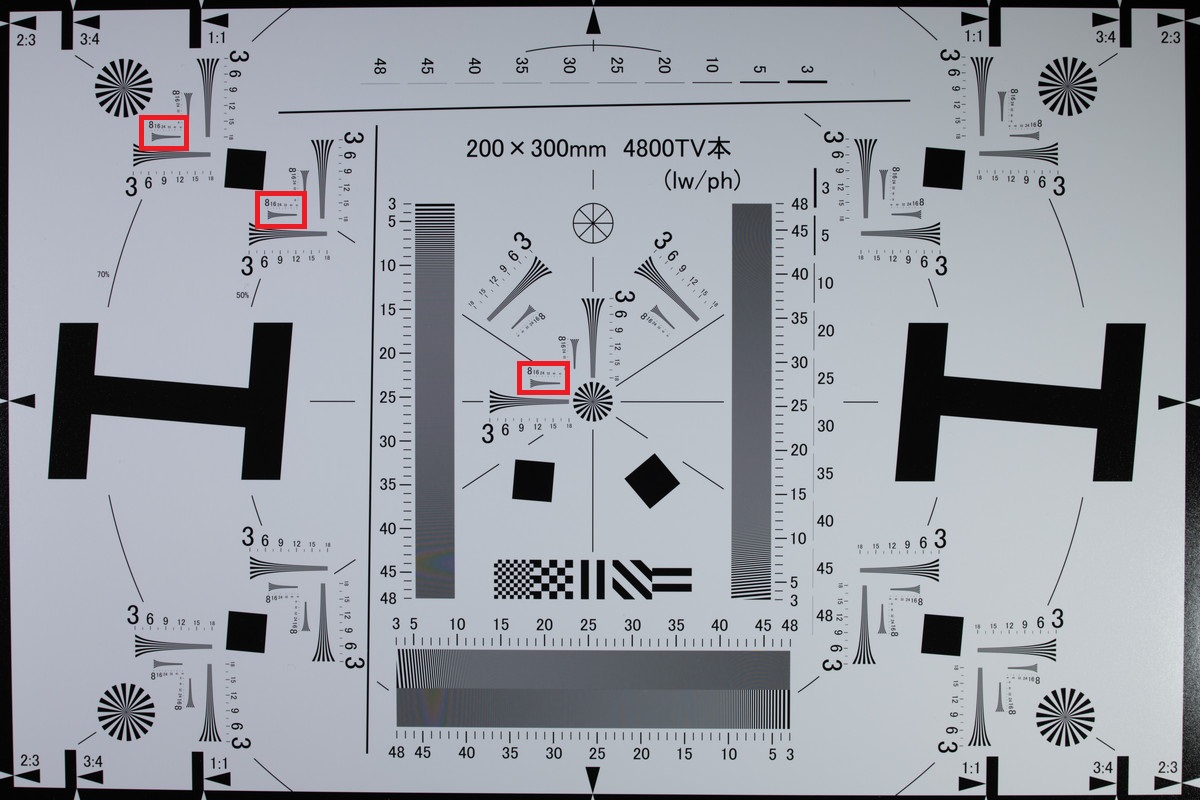

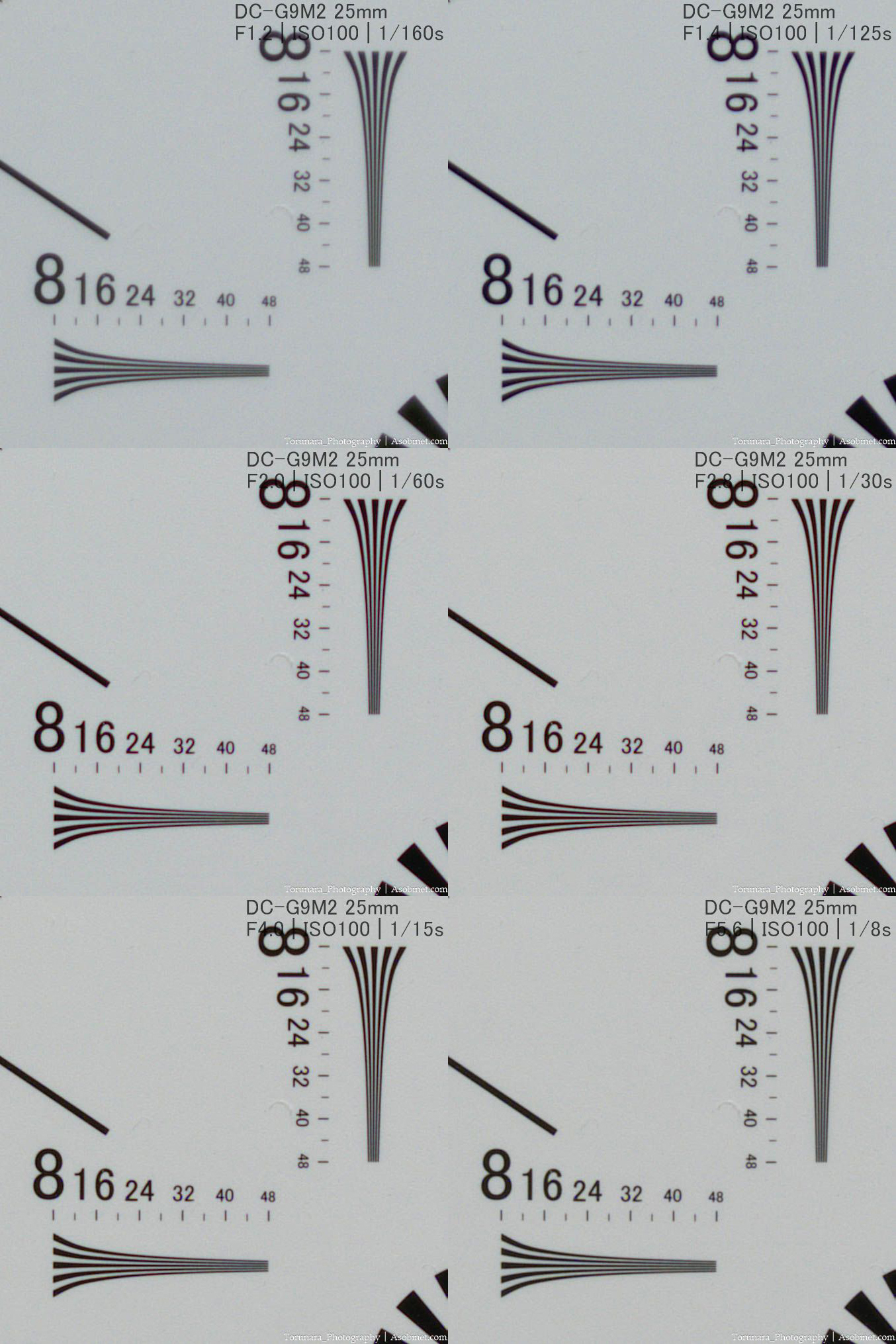

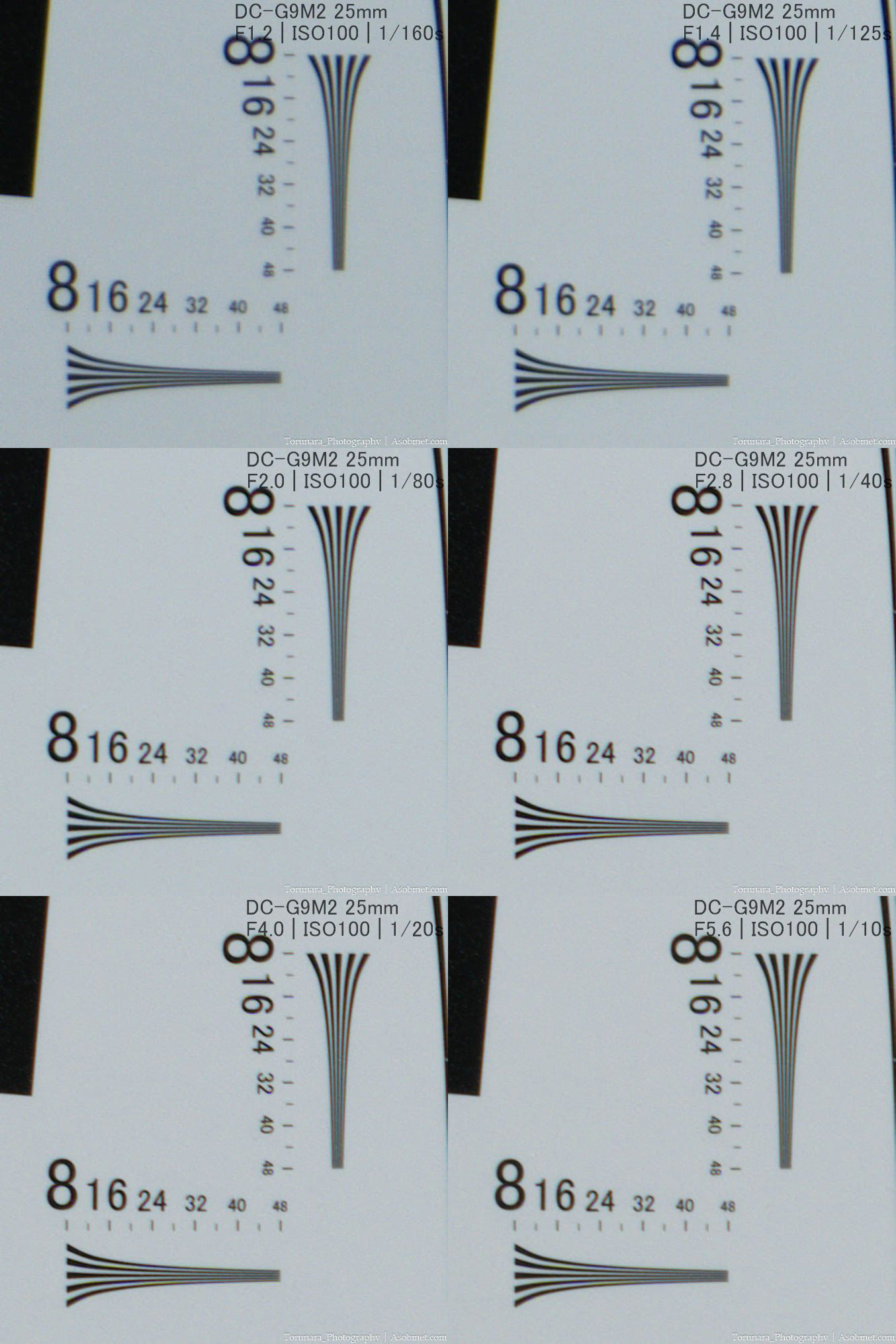

解像力チャート

撮影環境

テスト環境

- カメラボディ:LUMIX DC-G9M2

- 交換レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

- パール光学工業株式会社

「【HR23348】ISO12233準拠 8K解像力テストチャート(スチルカメラ用)」

- オリンパス HYRes 3.1 解析ソフト

- 屋内で照明環境が一定

- 三脚・セルフタイマー10秒・電子シャッター

- RAW出力

- ISO 100 固定

- Adobe Lightroom Classic CCでRAW現像

・シャープネス オフ

・ノイズリダクション オフ

・色収差補正オフ

・格納されたレンズプロファイル(外せない) - 解析するポイントごとにピントを合わせて撮影

(像面湾曲は近接で測定が難しいので無限遠時にチェック) - 近接でのテストであることに注意(無限遠側はさらに良好となる可能性あり)

補足

今回はRAW出力を元にしてシャープネスをオフの状態で検証。ボディ出力のJPEGやRAW現像でシャープネスを整えるとより数値が向上する可能性あり。今回の数値はあくまでも「最低値」とお考え下さい。

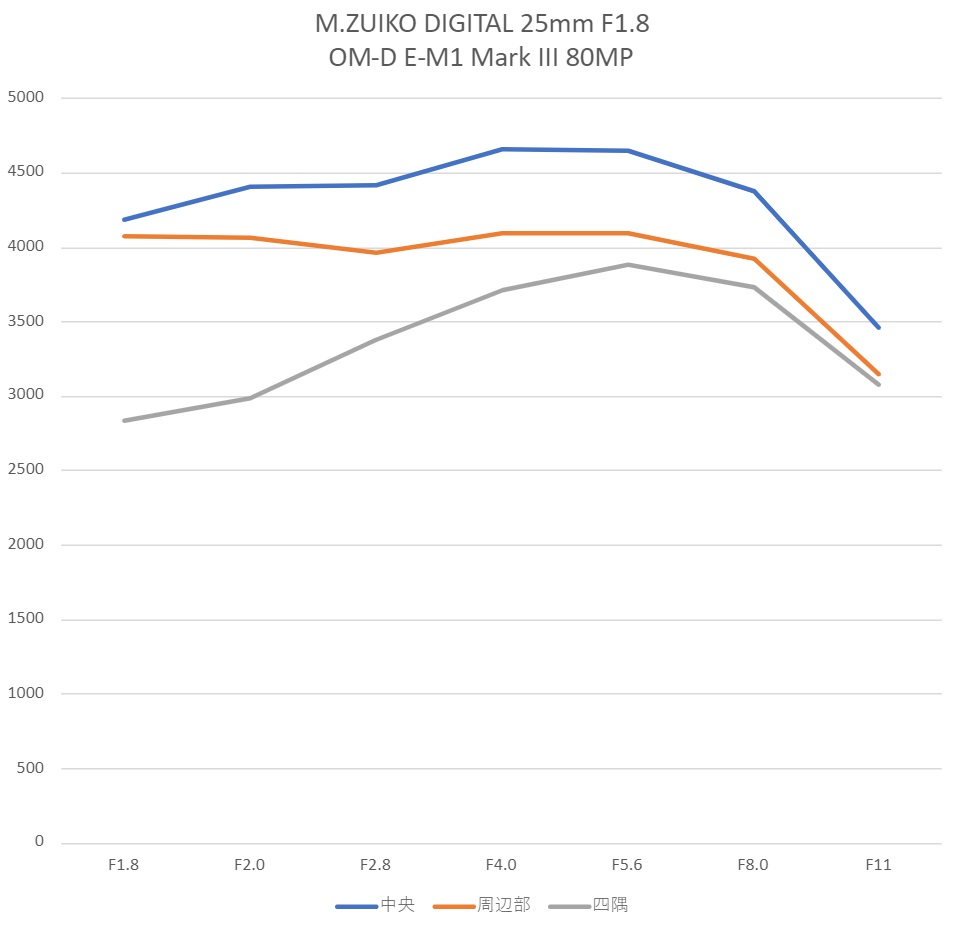

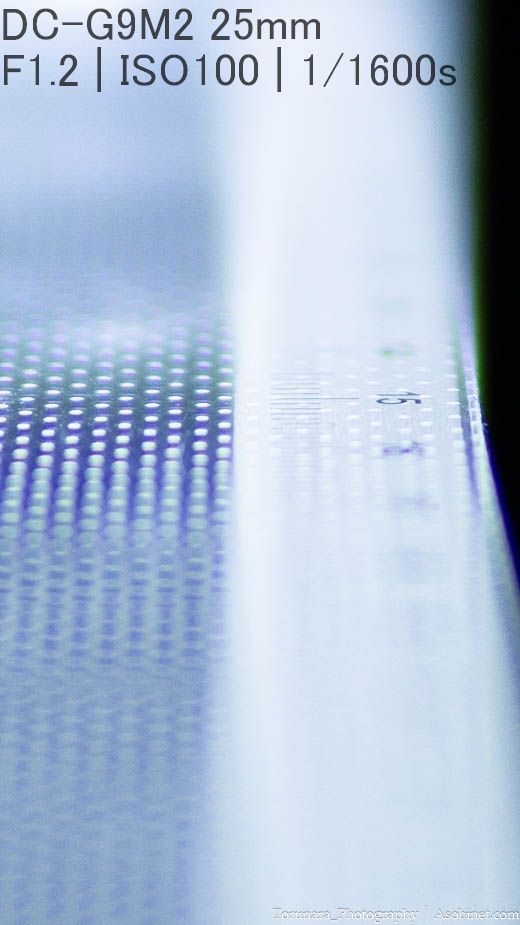

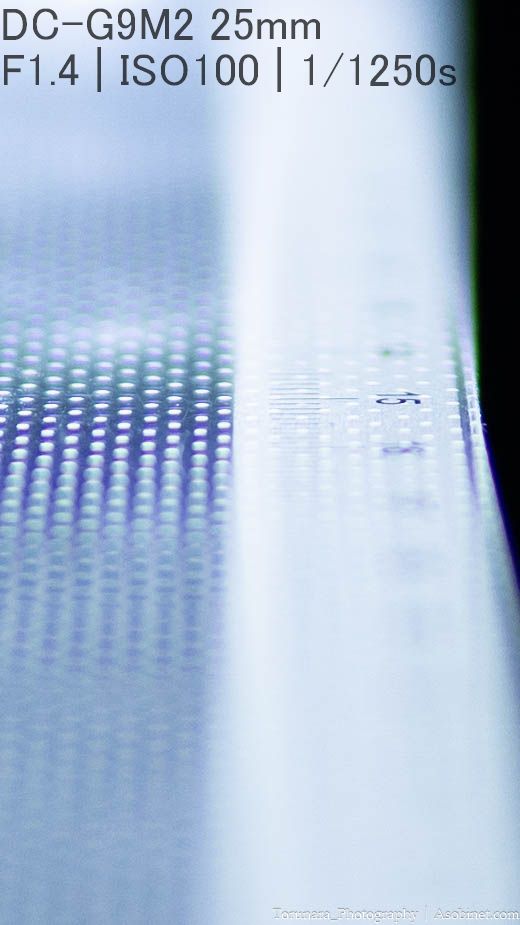

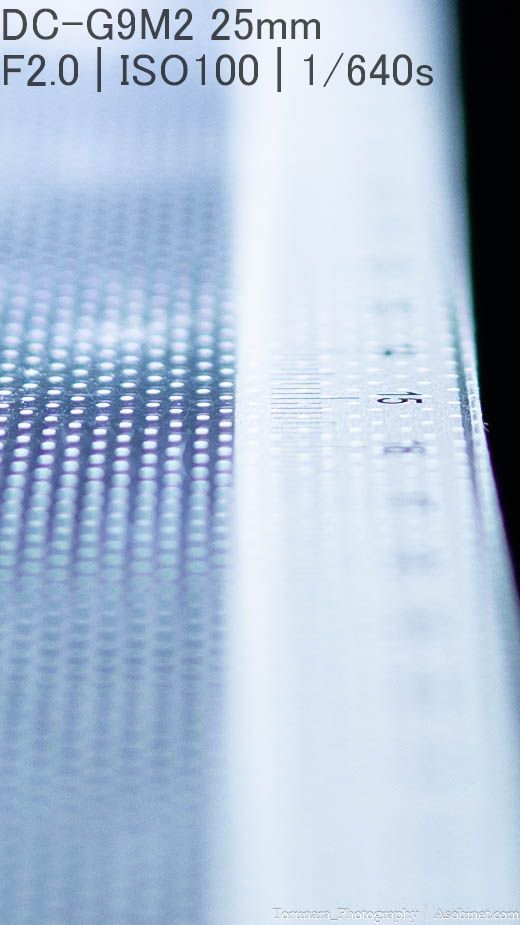

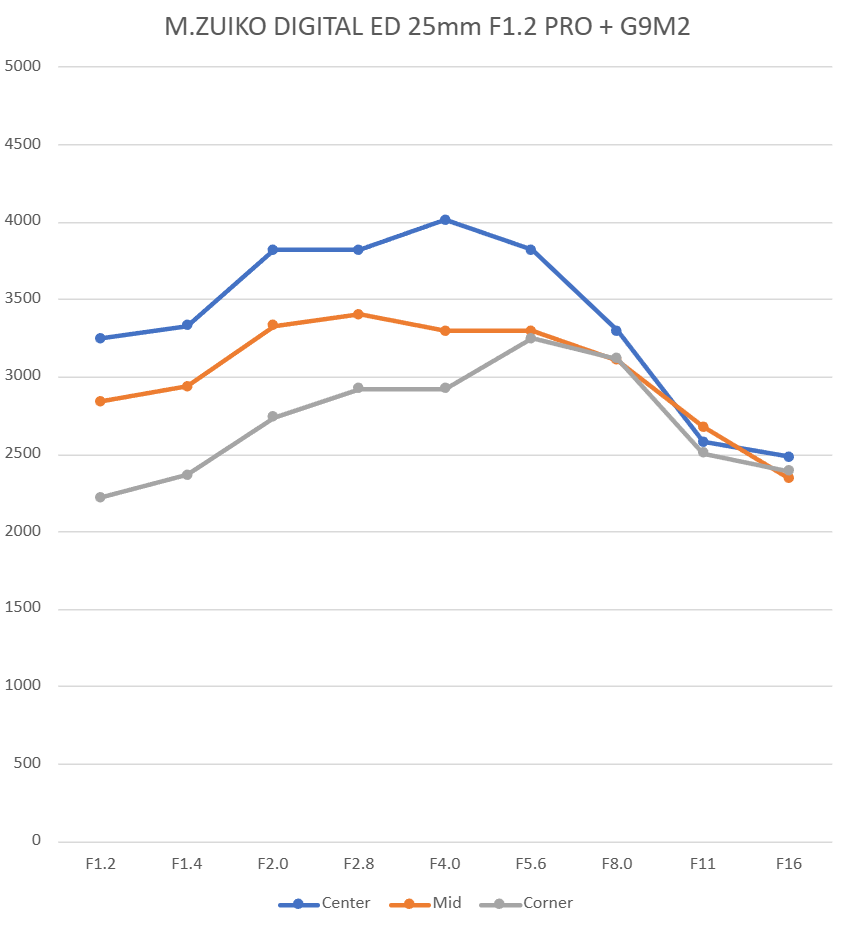

テスト結果

中央から広い範囲でF1.2から良好な性能を発揮。絞るとさらに改善し、F2.8-4付近でピークの性能に到達。フレーム隅では低下が見られるものの、F5.6まで絞ると周辺に近い結果を得ることが出来ます。

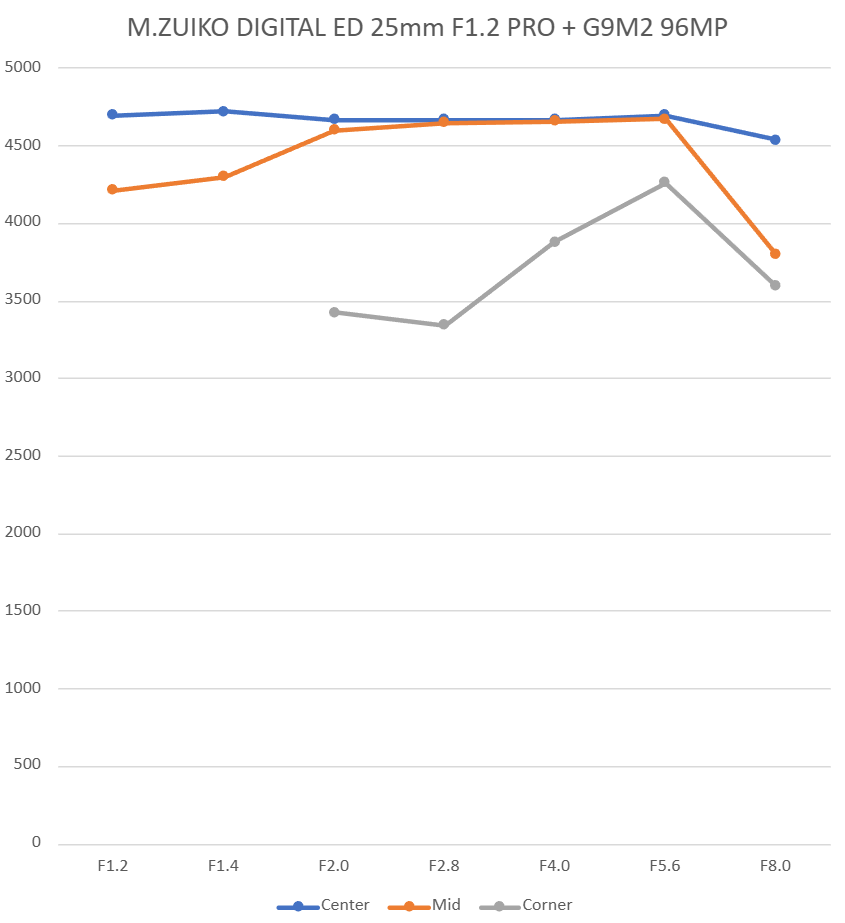

96MPハイレゾモードでも中央や周辺はF1.2から優れた性能を発揮。中央は解像チャートの上限に到達しているので、さらに伸びる可能性大。

中央

F1.2で細部のコントラストが少し低下しているものの、F1.4まで絞ると改善。F2-2.8で細部までシャープでコントラストの高い結果が得られています。

周辺

中央と比べると少しソフトですが、F2.8付近で非常にシャープな結果。

四隅

F1.2付近で倍率色収差の影響や非点収差の影響で少しソフトな結果。絞ると徐々に改善しますが、ベストな結果を得るにはF4-5.6まで絞りたいところ。

数値確認

通常

| Center | Mid | Corner | |

| F1.2 | 3249 | 2843 | 2223 |

| F1.4 | 3333 | 2938 | 2365 |

| F2.0 | 3822 | 3332 | 2738 |

| F2.8 | 3822 | 3405 | 2924 |

| F4.0 | 4013 | 3297 | 2924 |

| F5.6 | 3822 | 3297 | 3249 |

| F8.0 | 3297 | 3106 | 3120 |

| F11 | 2580 | 2676 | 2507 |

| F16 | 2481 | 2341 | 2389 |

96MPハイレゾモード

| Center | Mid | Corner | |

| F1.2 | 4696 | 4215 | |

| F1.4 | 4723 | 4300 | |

| F2.0 | 4670 | 4602 | 3428 |

| F2.8 | 4670 | 4650 | 3345 |

| F4.0 | 4670 | 4659 | 3882 |

| F5.6 | 4696 | 4672 | 4262 |

| F8.0 | 4539 | 3800 | 3595 |

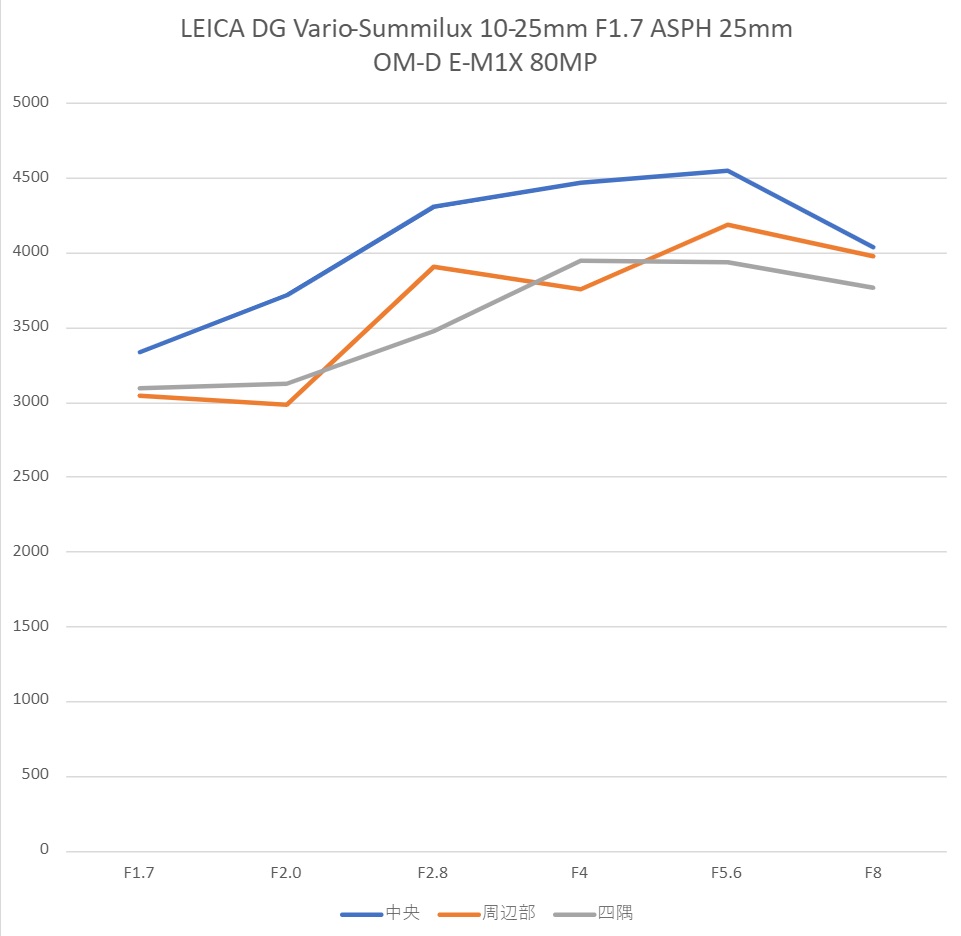

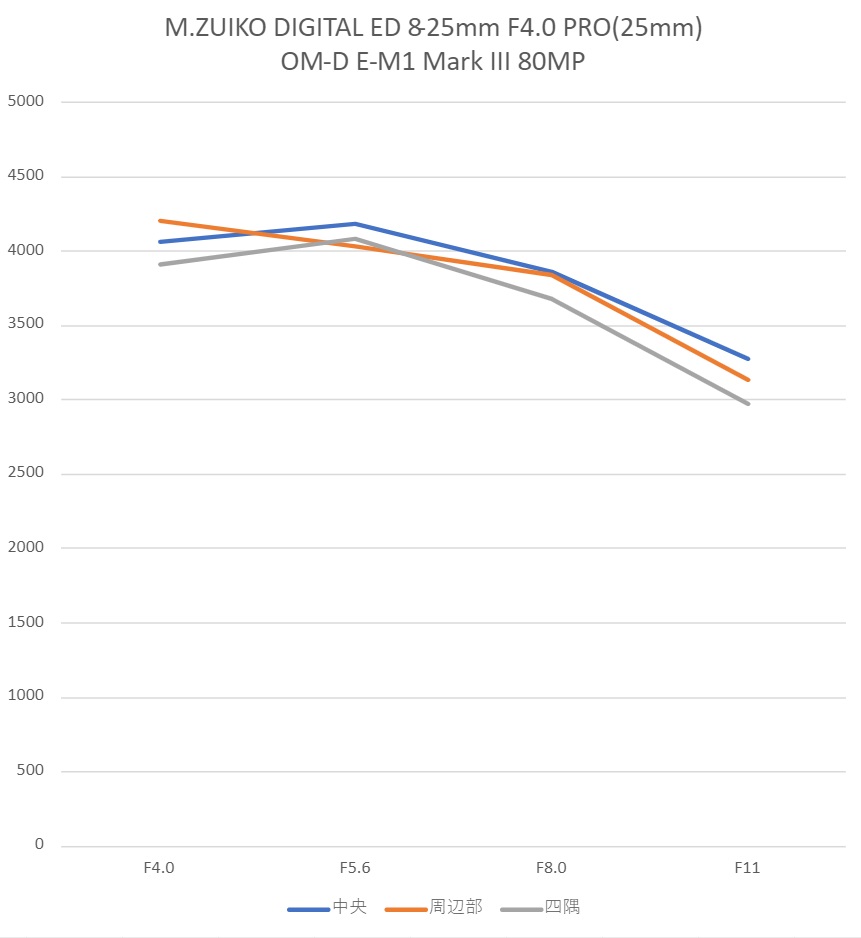

比較

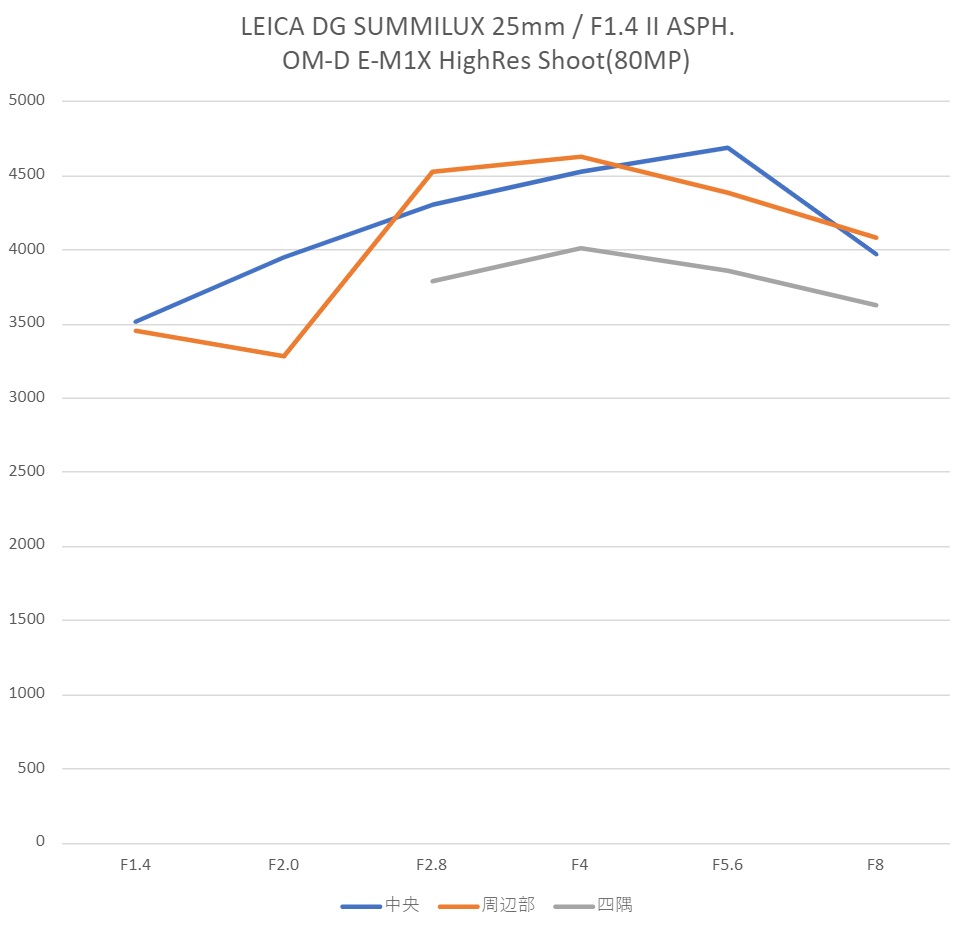

テスト機が異なるので参考までに。25mm F1.2 PROは広い範囲で絞り開放から非常に良好な結果が得られています。絞るとLEICA DG 25mm F1.4 II が猛追するものの、絞り開放の性能を重視するのであれば面白い選択肢。解像性能のピークを重視しなければ、25mm F1.8のコストパフォーマンスが良好。

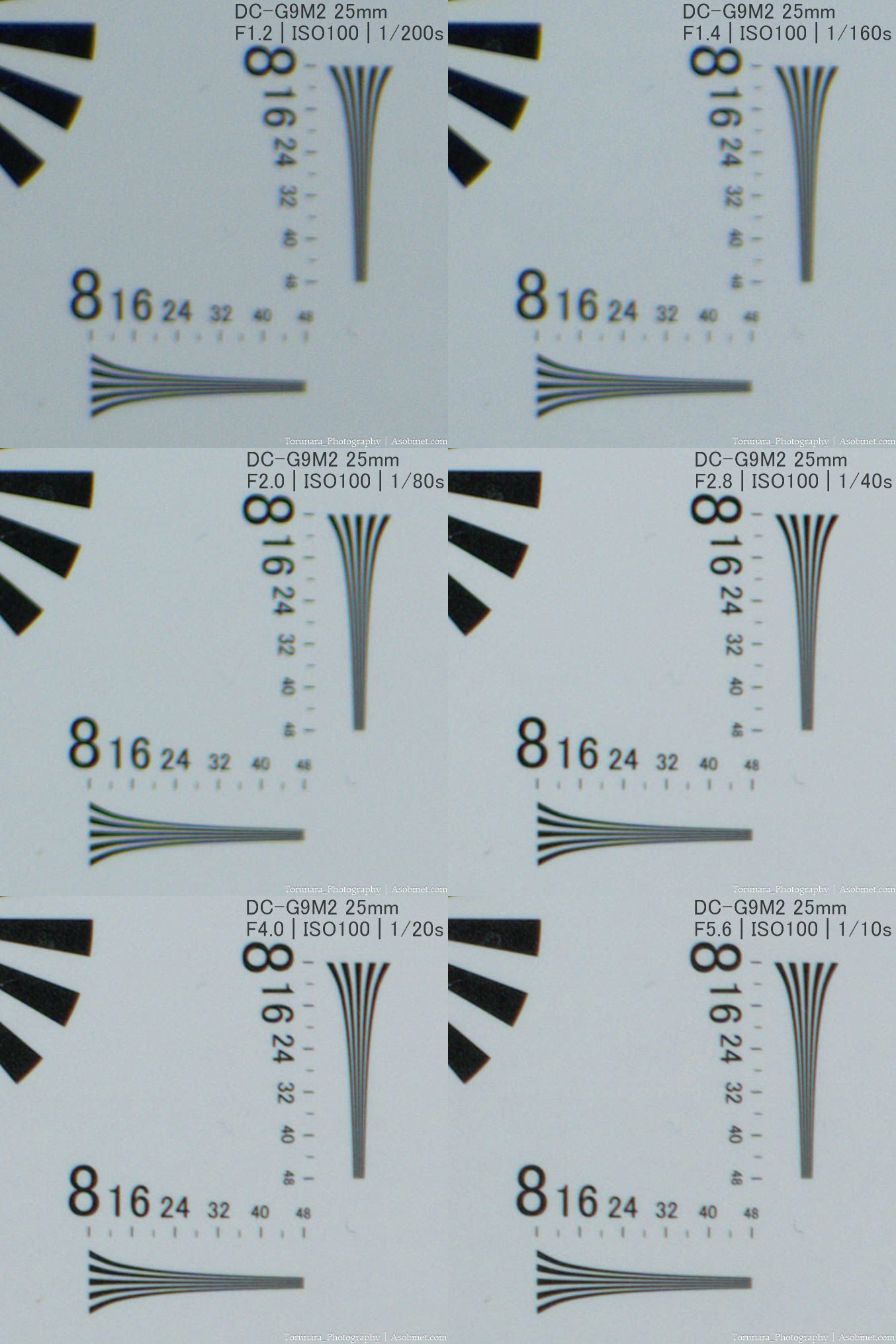

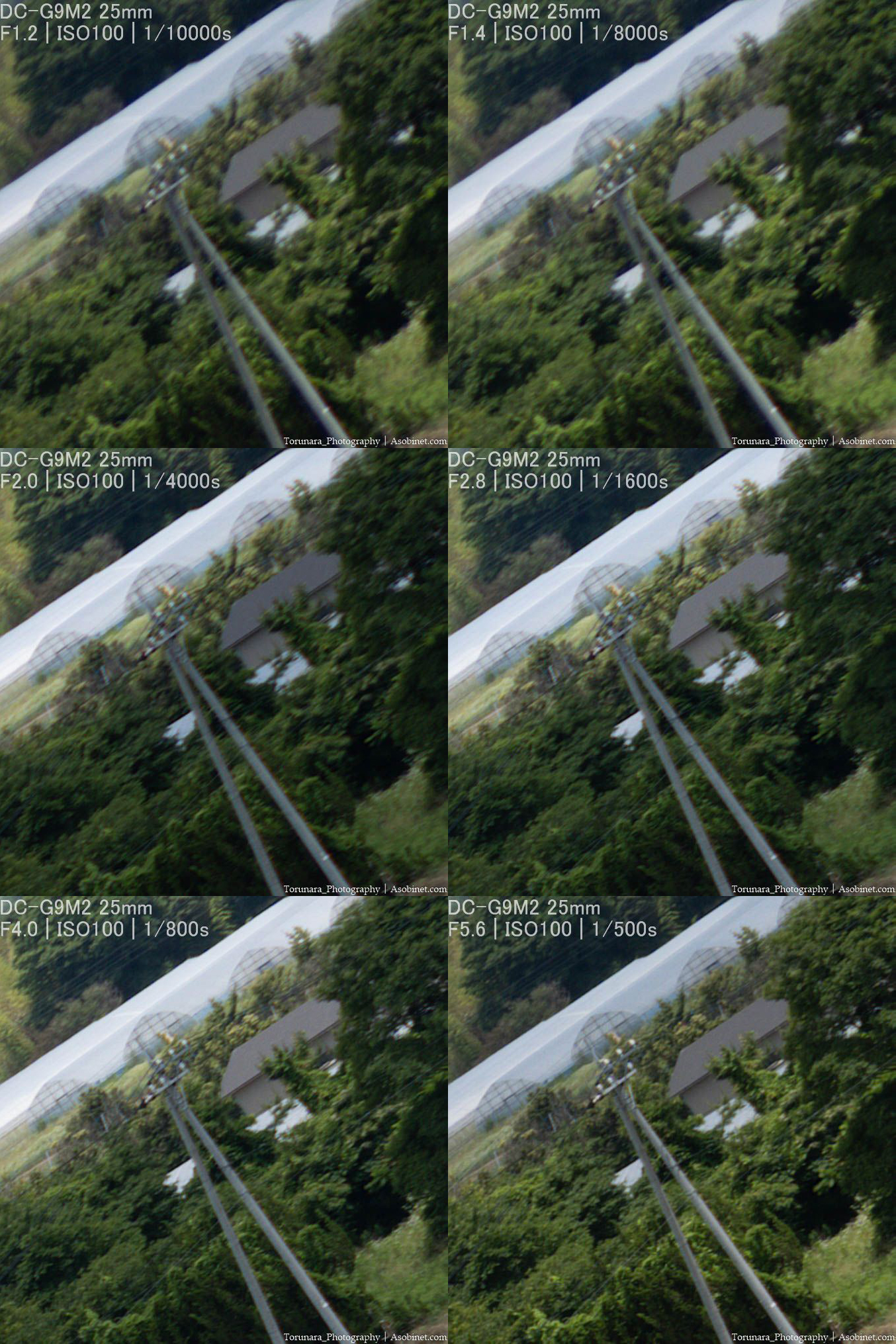

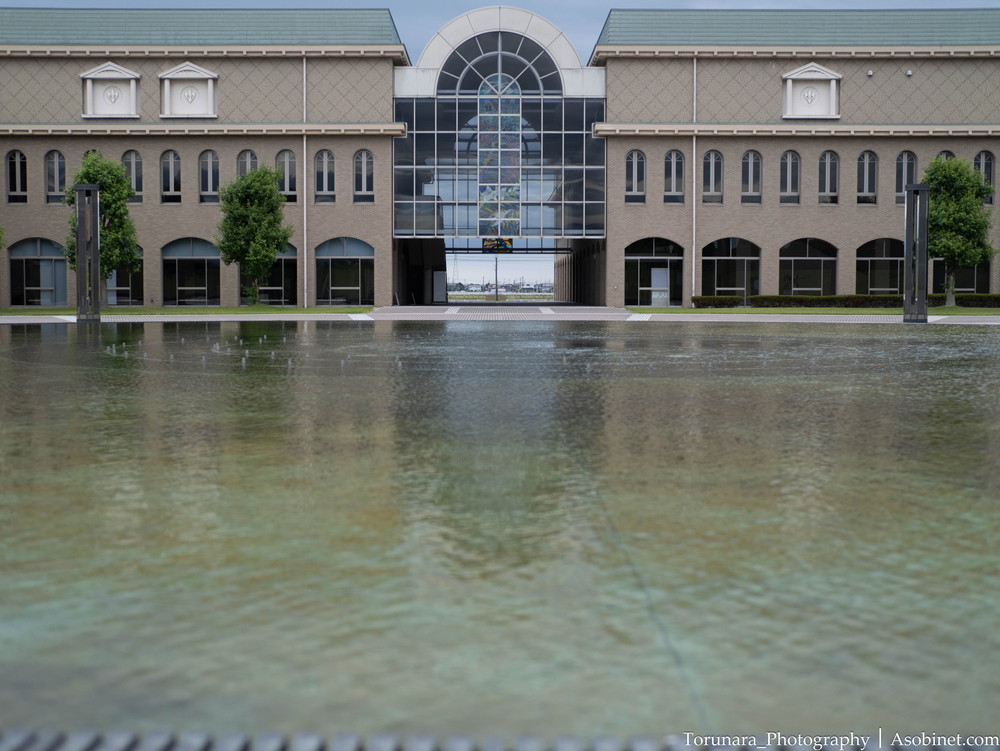

遠景解像力

テスト環境

- 撮影日:2025.6.12:晴れ 無風

- カメラ:LUMIX DC-G9M2

- 三脚:Leofoto LS-365C

- 雲台:BF BAFANG BFA-01

- 露出:絞り優先AE ISO 100

- RAW:Adobe Lightroom Classic

・シャープネスオフ

・ノイズリダクションオフ

中央

絞り開放は球面収差か軸上色収差の影響で少しソフトな結果。絞ると徐々に改善し、F2.8付近で非常にシャープな結果が得られます。

周辺

絞り開放付近は非点収差のような像の流れがあります。絞ると徐々に収束しますが、細部まで安定するのはF4-5.6まで絞ったとき。

四隅

周辺と同じくF1.2の絞り開放付近はソフトな結果。ただし、中途半端に絞ると(F2.8あたり)非点収差が増大し、さらにソフトな結果に見えます。遠景で隅まで解像したい場合はF5.6やF8までしっかり絞っておきたいところ。概ねMTF通りの結果。

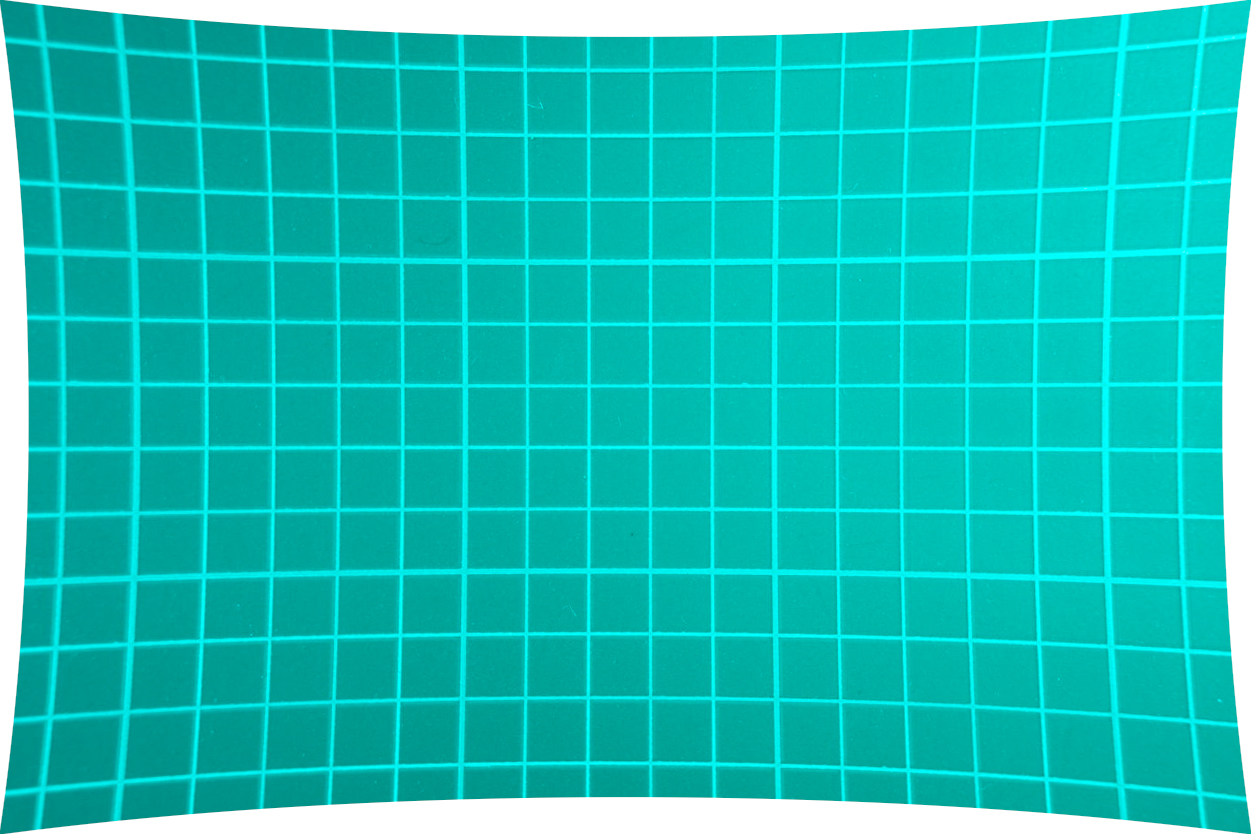

像面湾曲

像面湾曲とは?

ピント面が分かりやすいように加工しています。

中央から四隅かけて、ピントが合う撮影距離が異なることを指しています。例えば、1mの撮影距離において、中央にピントが合っていたとしてもフレームの端では1mの前後に移動している場合に像面湾曲の可能性あり。

最近のレンズで目立つ像面湾曲を残したレンズは少ないものの、近距離では収差が増大して目立つ場合があります。と言っても、近距離でフラット平面の被写体を撮影する機会は少ないと思われ、像面湾曲が残っていたとしても心配する必要はありません。

ただし、無限遠でも影響がある場合は注意が必要。風景など、パンフォーカスを狙いたい場合に、意図せずピンボケが発生してしまう可能性あり。この収差は改善する方法が無いため、F値を大きくして被写界深度を広げるしか問題の回避手段がありません。

実写で確認

中央でピントを合わせた場合と、隅でピントを合わせた場合に結果が大きく異なります。中央でピント合わせをした場合に像がぼやける領域は限られていますが、隅でピントを合わせると広い範囲で破綻している可能性があるので注意が必要です。いずれにしても、F4-5.6まで絞ると像面湾曲の影響を回避することができます。

倍率色収差

倍率色収差とは?

主にフレームの周辺部から隅に現れる色ずれ。軸上色収差と異なり、絞りによる改善効果が小さいので、光学設計の段階で補正する必要があります。ただし、カメラ本体に内蔵された画像処理エンジンを使用して、色収差をデジタル補正することが可能。これにより、光学的な補正だけでは難しい色収差の補正が可能で、最近では色収差補正の優先度を下げ、他の収差を重点的に補正するレンズも登場しています。特にミラーレスシステムでは後処理に依存する傾向あり。

- 良好な補正

- 倍率色収差あり

実写で確認

絞り全域で僅かに残存していますが、影響は軽微。レンズ補正で簡単に修正可能ですが、高級レンズとしては少し目立つように見えます。

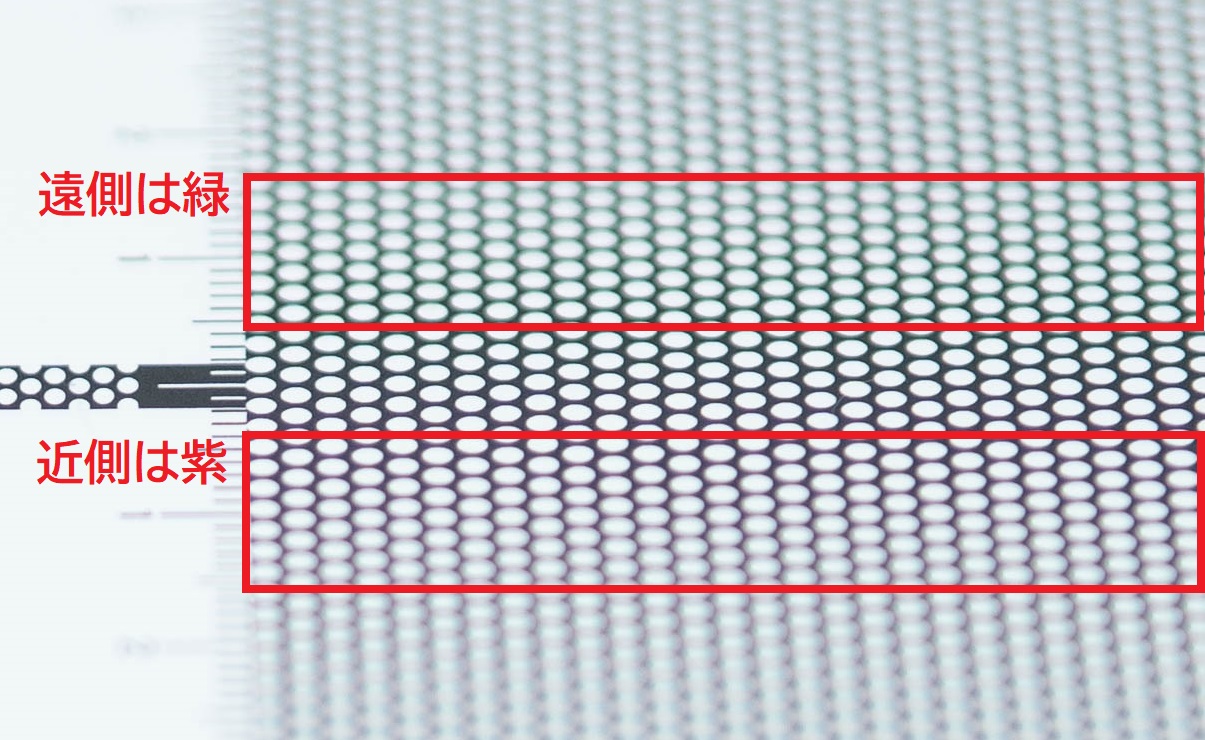

軸上色収差

軸上色収差とは?

軸上色収差とはピント面の前後に発生する色ずれ。ピントの手前側は主にパープルフリンジとして、ピントの奥側でボケにグリーンの不自然な色付きがあれば、その主な原因が軸上色収差と考えられます。F1.4やF1.8のような大口径レンズで発生しやすく、そのような場合は絞りを閉じて改善する必要があります。現像ソフトによる補正は可能ですが、倍率色収差と比べると処理が難しく、できれば光学的に収差を抑えておきたいところ。ただし、大口径レンズで軸上色収差を抑える場合は製品価格が高くなる傾向があります。軸上色収差を完璧に補正しているレンズは絞り開放からピント面のコントラストが高く、パンチのある解像感を期待できます。

実写で確認

レンズ構成枚数が多く、低分散ガラスを複数使用。完璧な補正状態とは言えないものの、F1.2の絞り開放から色収差の影響はごく僅か。

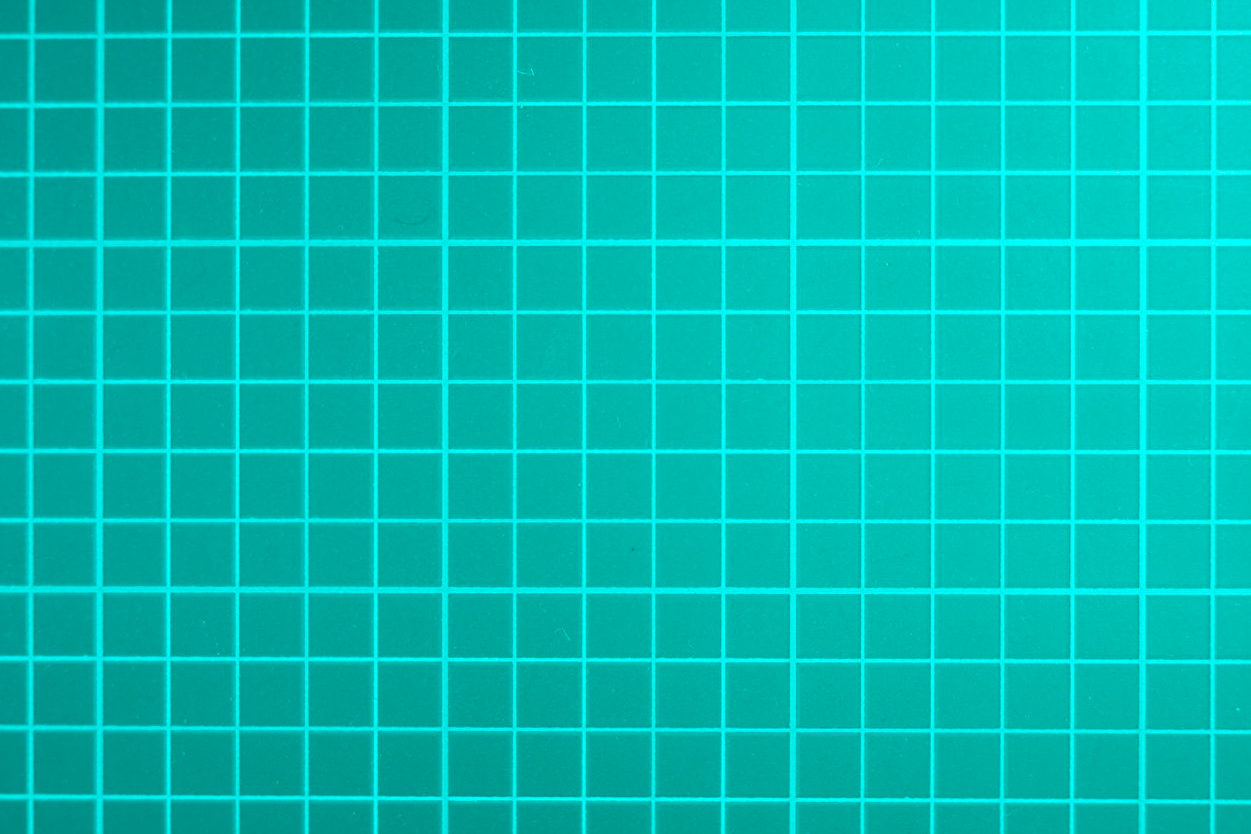

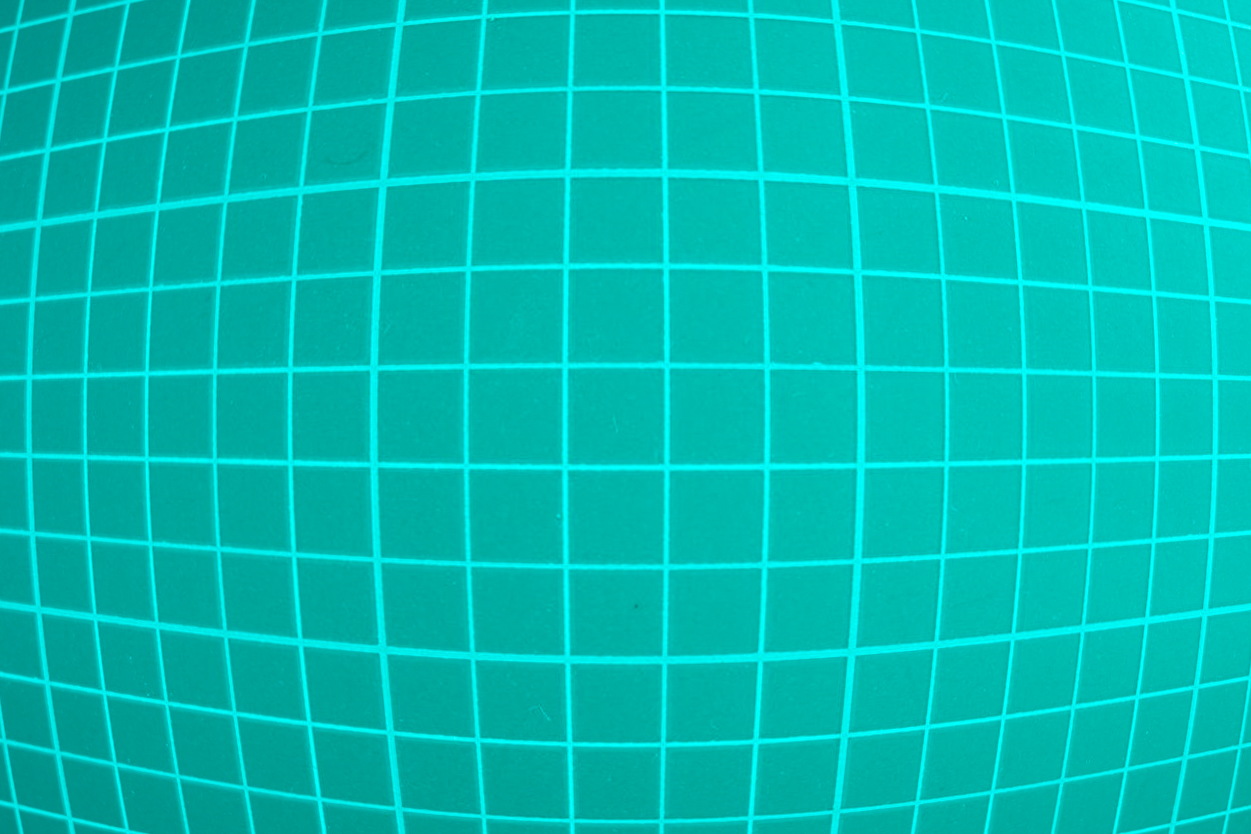

歪曲収差

歪曲収差とは?

歪曲収差とは、平面上で直線的に写るはずが直線とならずに歪んでしまうこと。特に直線が多い人工物や水平線が見えるような場合に目立ちやすく、魚眼効果のような「樽型歪曲」と中央がしぼんで見えてしまう「糸巻き型歪曲」に分かれています。

- 糸巻き型歪曲

- 適切な補正

- 樽型歪曲

比較的補正が簡単な収差ですが、「陣笠状」など特殊な歪みかたをする歪曲は手動での補正が難しい。この場合はレンズに合わせた補正用プロファイルが必要となります。

実写で確認

Lightroomではレンズ補正を解除できないため、補正後の結果を掲載。レンズ補正込みで全く問題ありません。

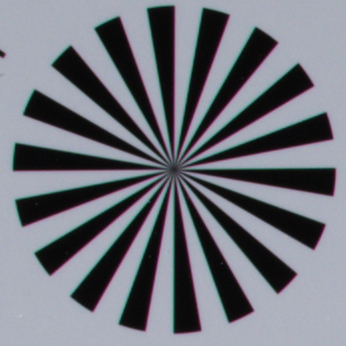

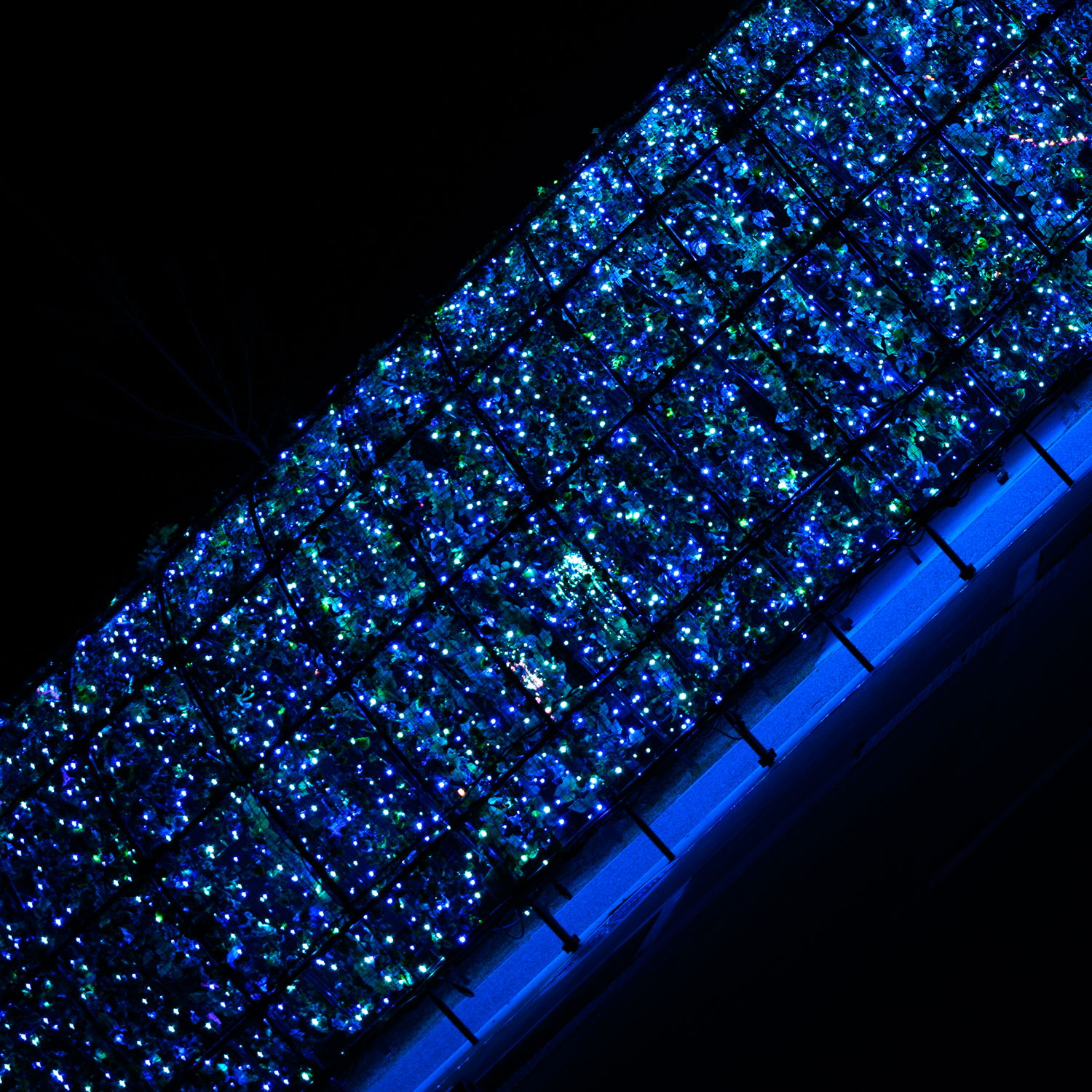

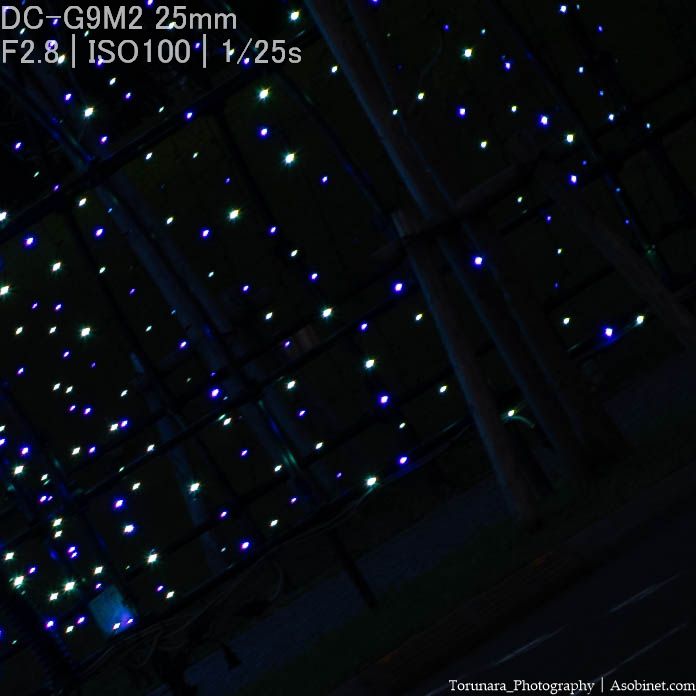

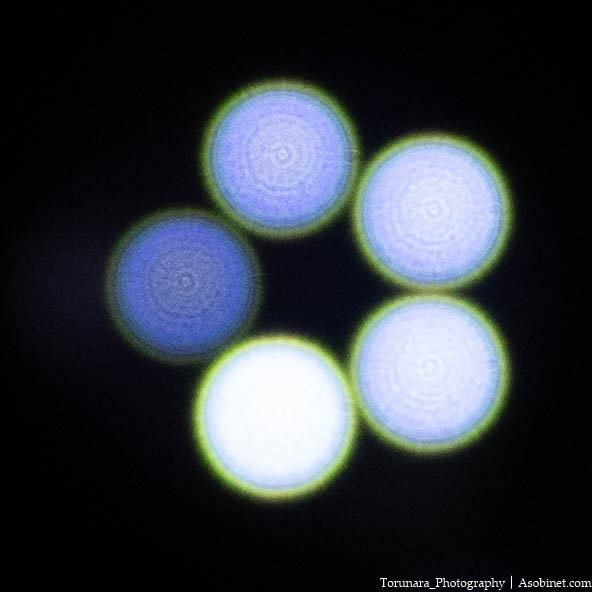

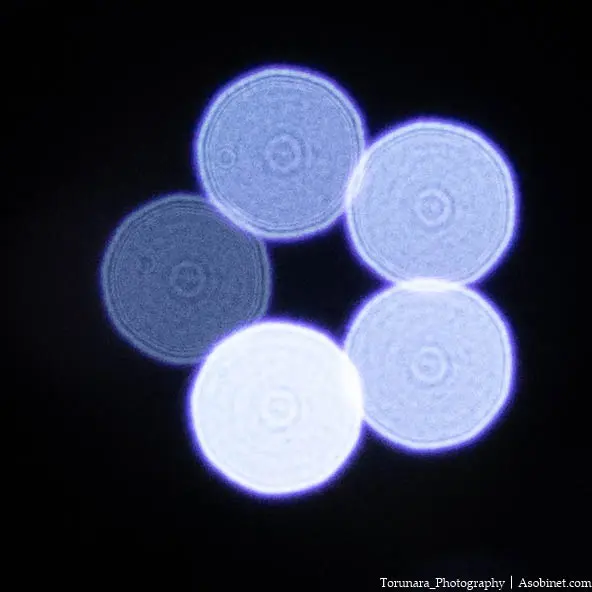

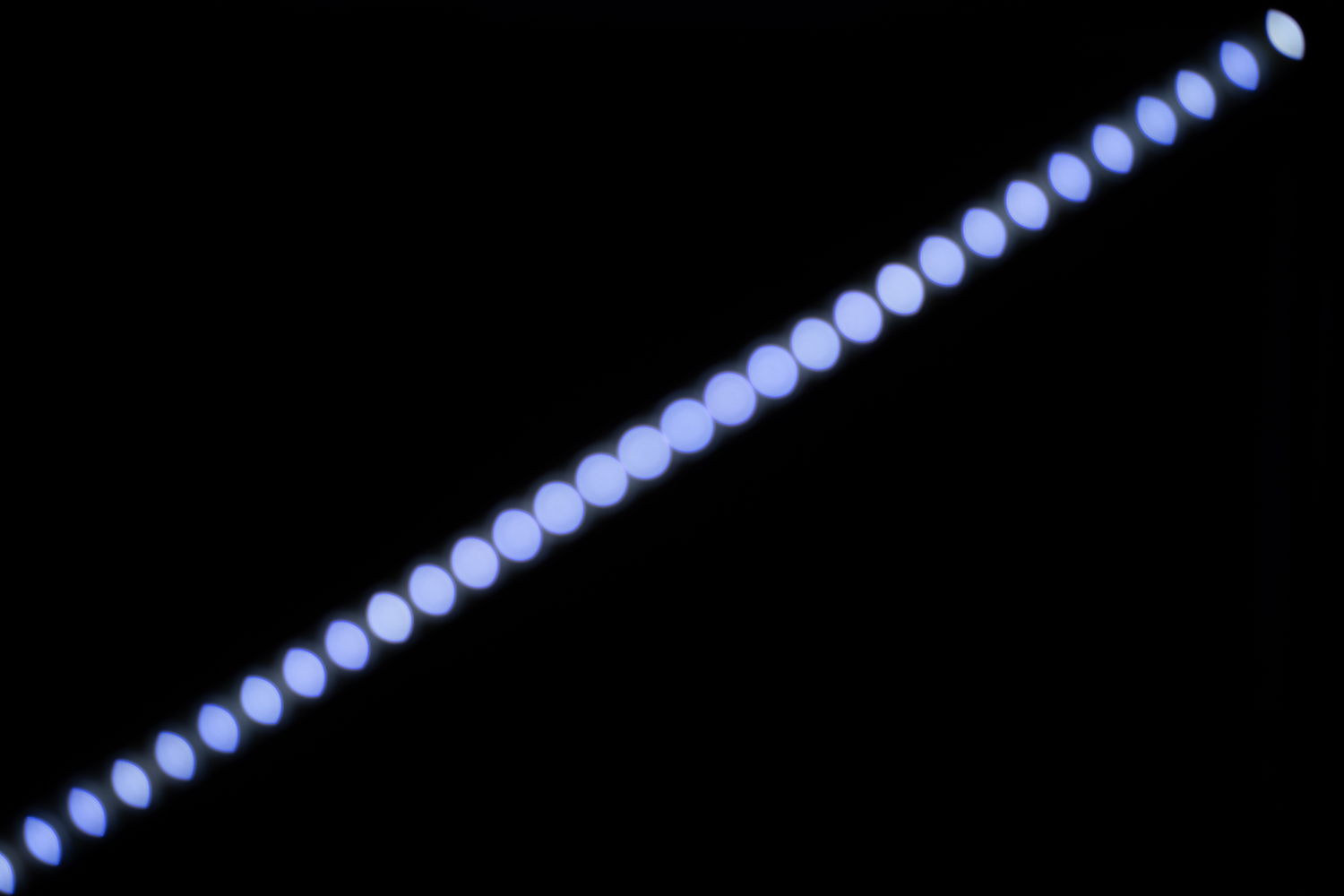

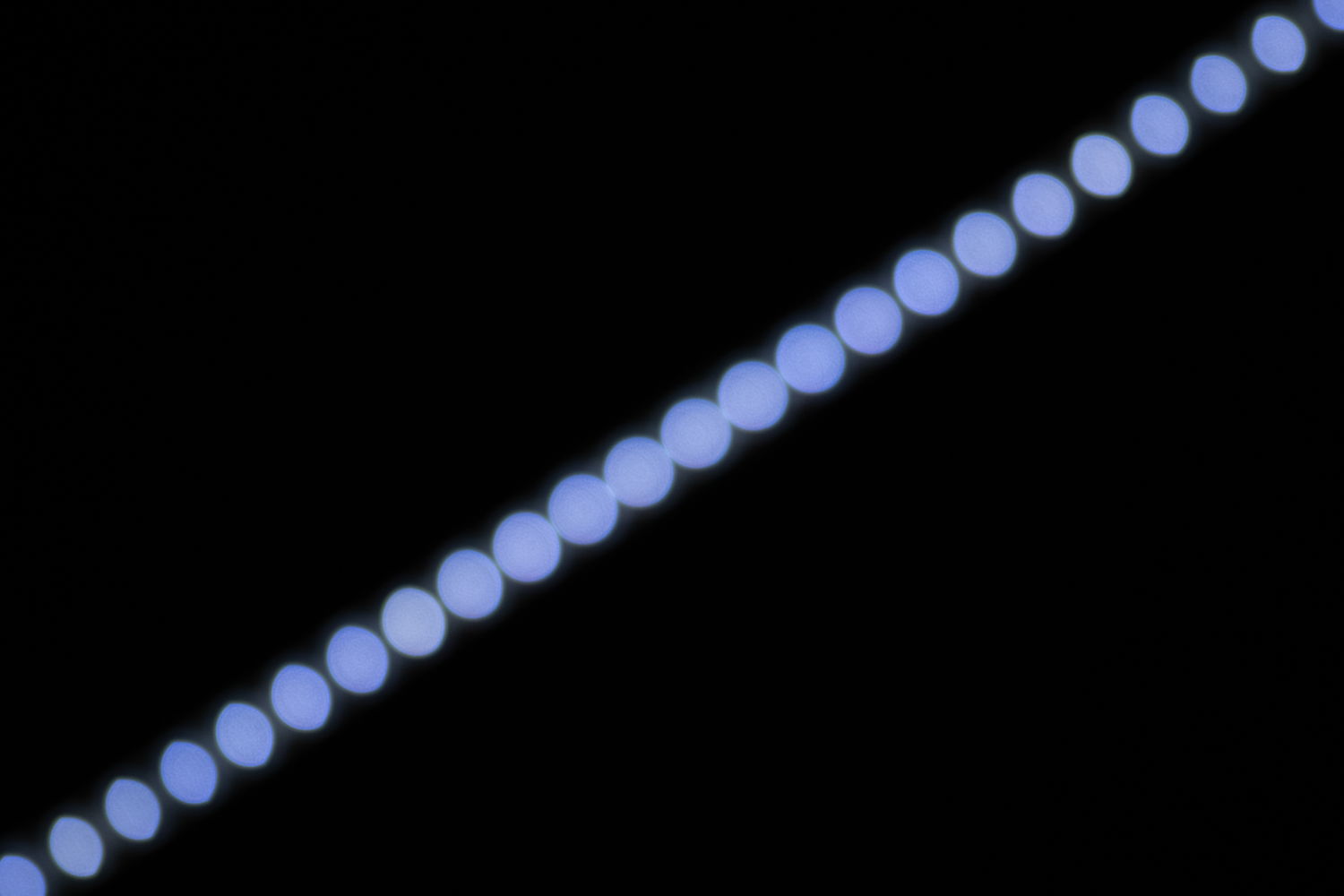

コマ収差

コマ収差・非点収差とは?

コマ収差・非点収差とは主にフレーム四隅で点像が点像として写らないこと。例えば、夜景の人工灯や星、イルミネーションなど。日中でも木漏れ日など、明るい点光源で影響を受ける場合あり。この問題は後処理が出来ないため、光学的に補正する必要あり。

- 良好な補正状態

- 悪い補正状態

絞ることで改善するものの、夜景や天体撮影など、シャッタースピードが重要となる状況では絞ることが出来ず、光学的な補正が重要となる場合もあります。

実写で確認

完璧な補正状態とは言えないものの、実写の全体像では目立たない程度に抑えられています。LEICA DG 25mm F1.4やNOKTONよりも良好な結果。

球面収差

F1.2

「球面収差を活かして滲むボケを実現」とメーカーが主張しているように、F1.2の絞り開放で球面収差の影響が見られます。オールドレンズのように極端な影響ではないものの、後ボケは縁取りが弱く、前ボケは硬い描写。

F2

F2まで絞ると球面収差の影響はほぼ解消します。解像性能テストの結果から分かるように、シャープな結果を得たい場合は少なくともF2までは絞ると良いでしょう。逆に「レンズの味」は薄れてしまうので、F1.2 PROの醍醐味を活かすのであればF1.2がおススメ。

前後ボケ

綺麗なボケ・騒がしいボケとは?

ボケの評価は主観的となりがちですが、個人的には「滲むように柔らかくボケる」描写が綺麗と評価し、逆に「急にボケ始めたり、ボケの輪郭が硬い」描写は好ましくない(もしくは個性的な描写)と定義しています。ただし、感じ方は人それぞれなので、ひょっとしたら逆のほうが好ましいという人もいることでしょう。参考までに「滲むボケ」「輪郭の硬いボケ」のサンプルが以下のとおり。 描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

後ボケ

球面収差のテスト結果からも分かるように、後ボケは縁取りが弱く、滲むように柔らかい描写。ただし、NOKTONの接写時のように極端な球面収差は発生しません。使いやすさを残しつつ、適度な収差で味付けされています。

前ボケ

後ボケと比べるとやや硬め。と言っても極端に悪目立ちするほど酷くなく、許容範囲内に収まっています。軸上色収差が残存しているため、硬いボケに収差の色付きが発生すると目立つ可能性あり。

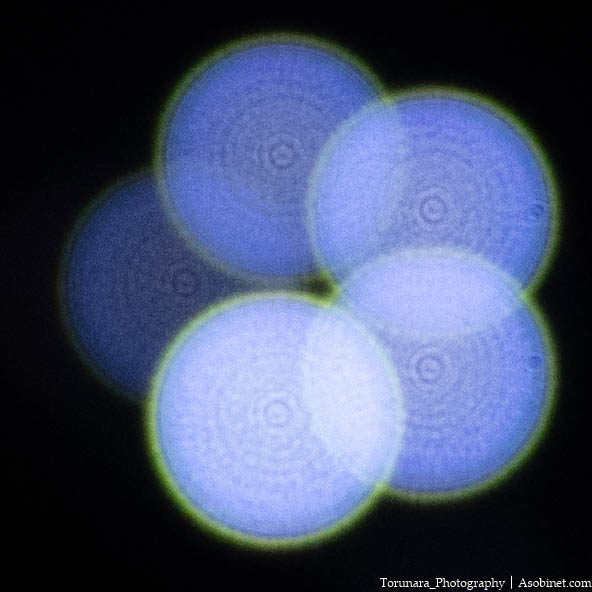

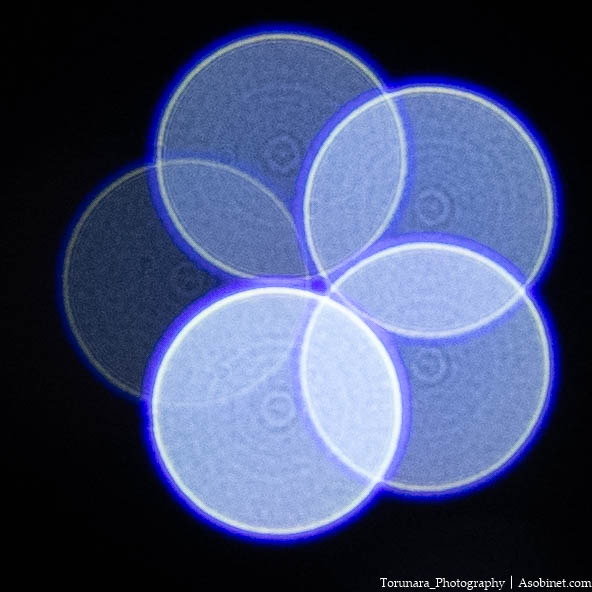

玉ボケ

口径食・球面収差の影響

口径食が強いと、フレーム四隅のボケが楕円状に変形したり、部分的に欠けてしまいます。この問題を解消するには絞りを閉じるしか方法がありません。しかし、絞るとボケが小さくなったり、絞り羽根の形状が見えてしまう場合もあるので状況に応じて口径食を妥協する必要あり。

- 影響が強い

- 影響が弱い

口径食の影響が少ないと、絞り開放から四隅まで円形に近いボケを得ることが可能。できれば口径食の小さいレンズが好ましいものの、解消するには根本的にレンズサイズを大きくする必要があります。携帯性やコストとのバランスを取る必要があり、どこかで妥協が必要。

- 前ボケ

- 後ボケ

球面収差の補正が完璧では無い場合、前後のボケ描写に差が発生します(前後ボケのレビューで示した通り)。この場合はどちらかが滲みを伴う滑らかな描写になり、反対側で2線ボケのような硬い描写となってしまいます。

実写で確認

非球面レンズを複数使用していますが、研磨ムラは目立たない程度に抑えられています。軸上色収差の影響は軽微。F1.2の大口径レンズであることを考慮すると、口径食は良く抑えられています。

ボケ実写

至近距離

フルサイズで言えば50mm F2.4相当ですが、接写時は十分な量の後ボケを得ることができます。質感を議論するほど微ボケは目立ちませんが、ハイライトがとても滑らかに見えます。

近距離

撮影距離が少し長くなっても滑らかで柔らかい描写を維持。フレーム端や隅でも問題は全くありません。

中距離

さらに撮影距離が長くなると、ボケがやや小さくなります。低価格のレンズはボケが粗くなるポイントですが、本レンズは良好な描写を維持しています。

中距離2

さらに撮影距離が長くなると、ボケの縁取りが目立つようになります。球面収差が変動しているのでしょうか。軸上色収差の影響も見られ、状況によっては少し騒がしい描写となる可能性あり。

ポートレート

全高170cmの三脚を人物に見立て、絞り開放で距離を変えながら撮影した結果が以下の通り。

フレームに全身を入れる場合、背景のボケは騒がしく、コマ収差の影響も見られます。細部を見ると粗が目立つものの、全体で見るとハロでコントラストが低く、柔らかい描写。ポートレートでは独特の柔らかさを感じるかもしれません。上半身、バストアップと近づくにつれ、後ボケが欠点のない柔らかい描写に変化。

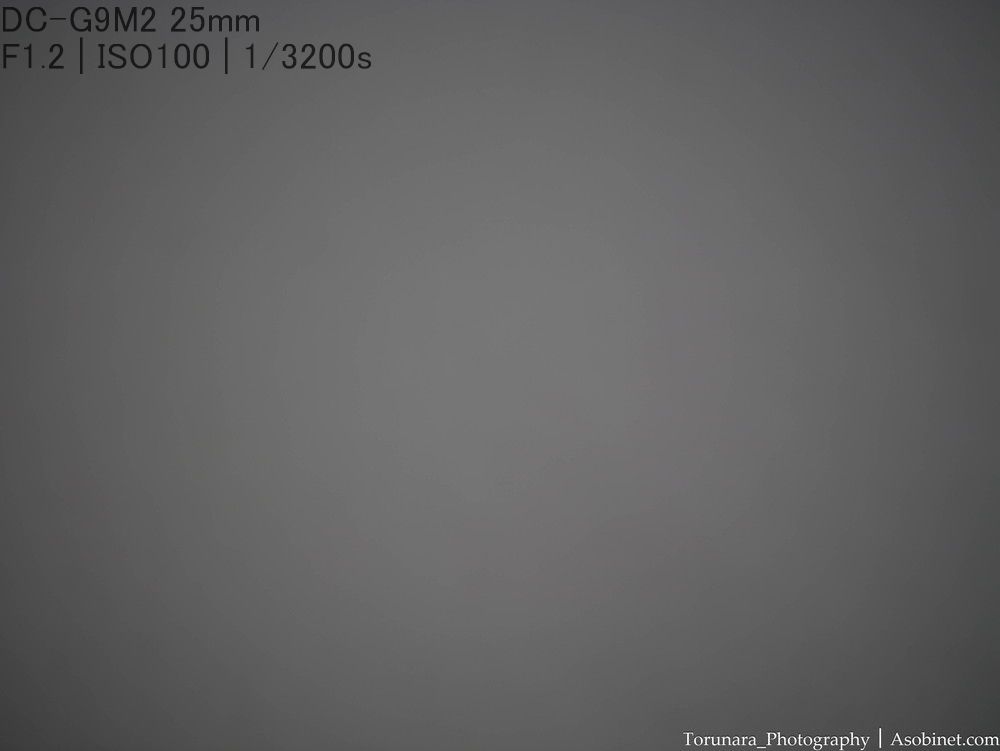

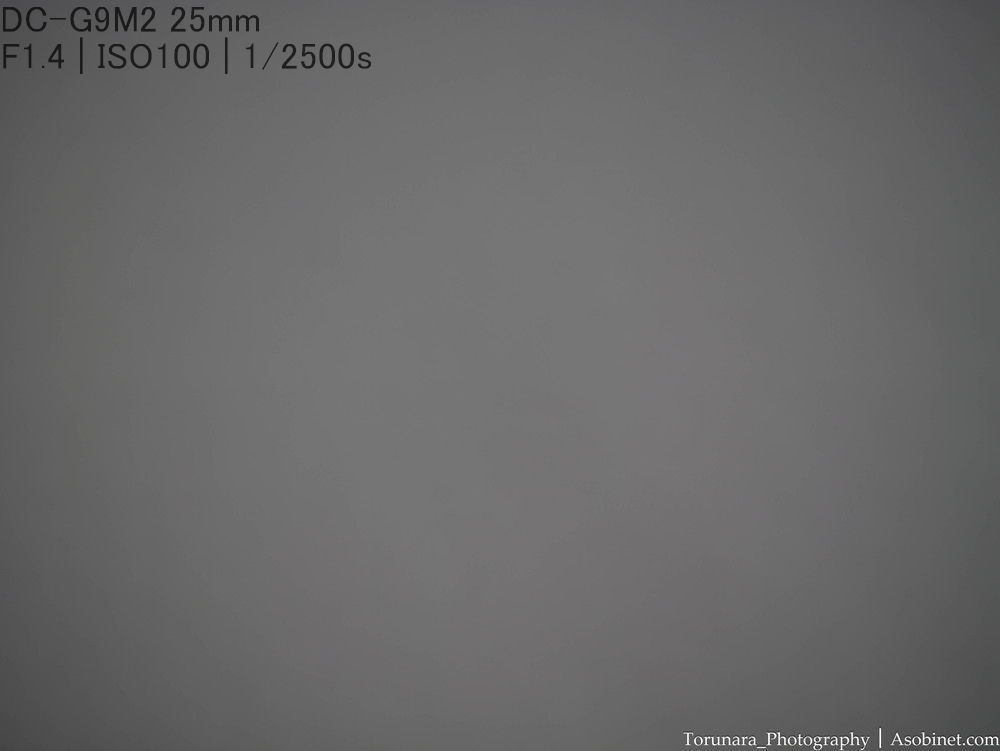

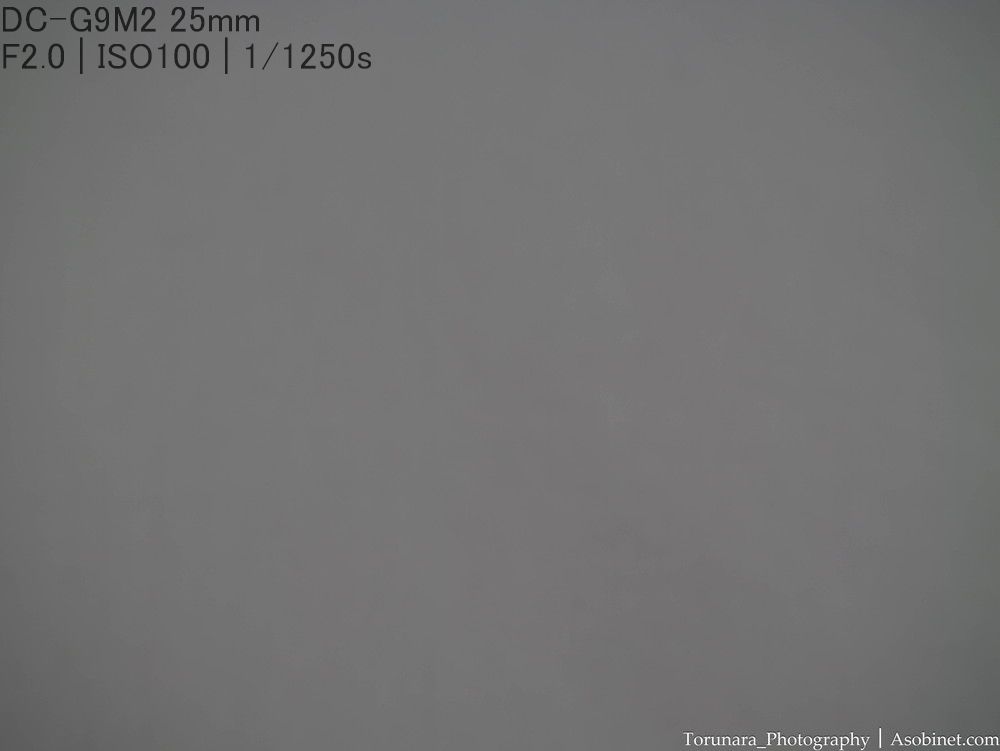

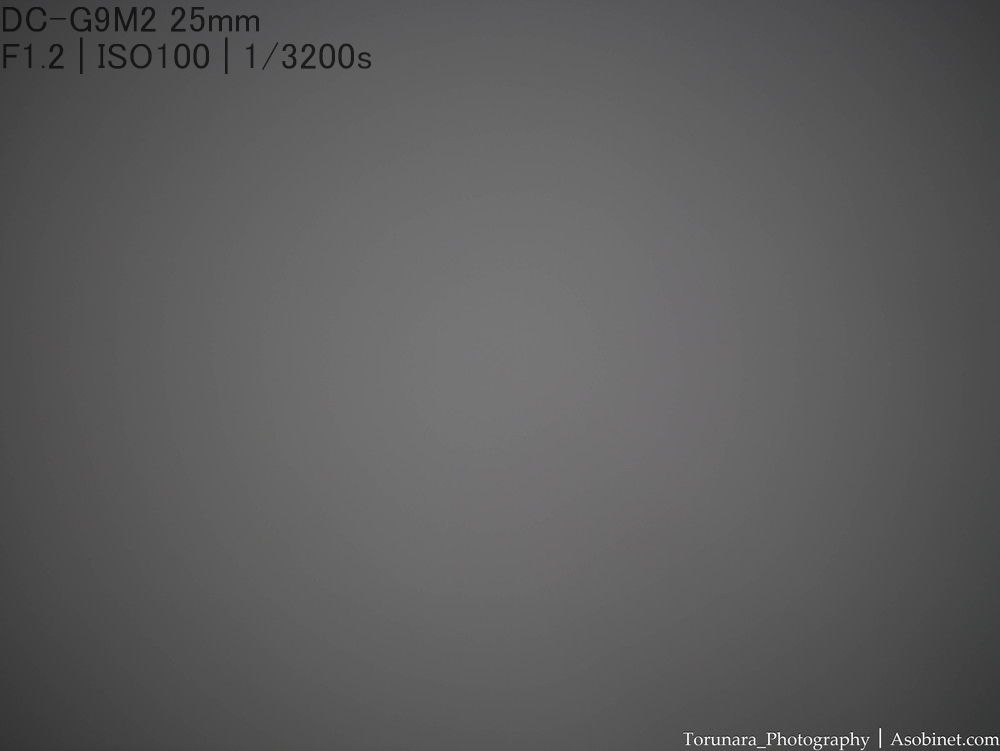

周辺減光

周辺減光とは?

フレーム周辺部で発生する不自然な光量落ち。

中央領域と比べて光量が少なく、フレーム四隅で露出不足となります。主に大口径レンズや広角レンズで強めの減光が発生。

- 良好

- 周辺減光

ソフトウェアで簡単に補正できる現象ですが、露出不足を後処理の補正(増感)でカバーするため、ノイズ発生の原因となる点には注意が必要。特に夜景や星空の撮影などで高感度を使う場合はノイズが強く現れる可能性あり。

最短撮影距離

F1.2の大口径レンズらしく、絞り開放では強めの周辺減光が発生します。絞ると徐々に改善し、F2付近で問題はほぼ解消。

無限遠

最短撮影距離と比べると少し強めの減光が発生。しかし、F2までに問題はほぼ解消します。

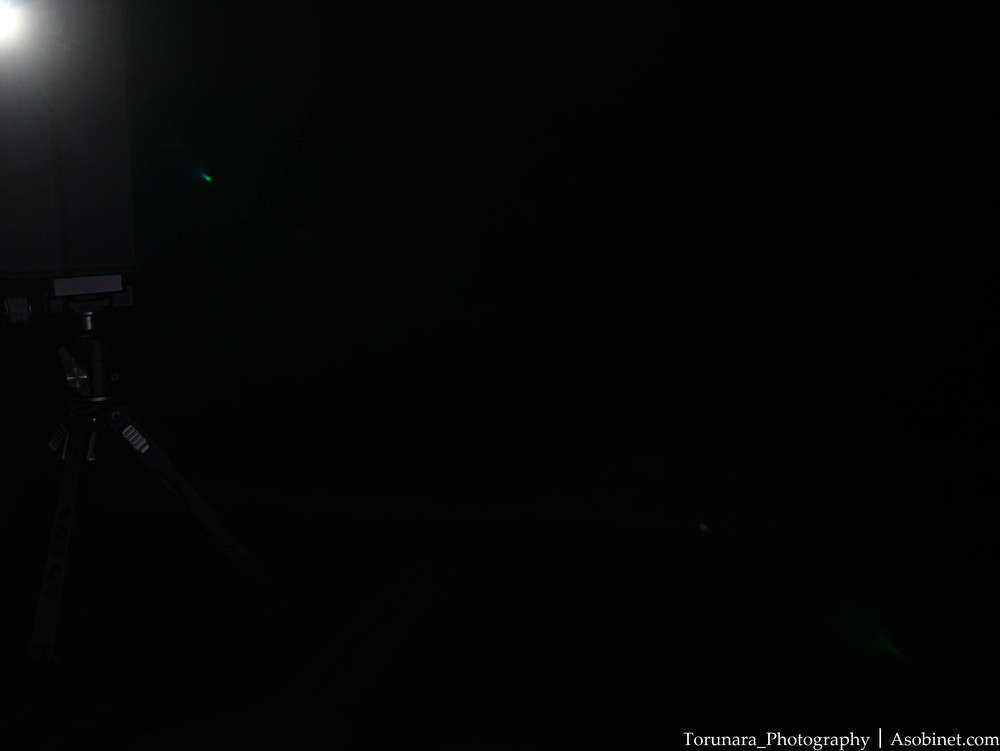

逆光耐性・光条

中央

強い光源を前にしても、フレーム全体に影響を及ぼすようなフレアは良く抑えられています。ただし、レンズ構成枚数が多いためか、間面反射と思われるゴーストが多数発生します。特に絞った際に目立つのが悩ましいところ。

隅

光源を隅に移動すると影響は小さくなるものの、絞った際のゴーストは少なからず発生します。

光条

回折の影響が穏やかなF8でシャープな結果。F11-16でさらに良好となりますが、バランスを取るならばF8あたりがおススメ。

まとめ

良かったところ

ココがおすすめ

- 金属製の頑丈な鏡筒

- 防塵防滴仕様(ただしフッ素コーティング処理無)

- F1.2の大口径

- MFクラッチ構造

- 大口径ながらキビキビとしたAF速度

- 優れた中央解像性能

- 十分に絞れば隅まで良好な解像性能

- 歪曲収差の補正が良好

- 滲みを伴う柔らかい後ボケ

- F1.2としては穏やかな口径食

- 絞った際に綺麗な光条

ボケ質を重視しつつ、解像性能とのバランスを取った高級レンズ。高解像レンズほどボケの縁取りが硬くなく、柔らかいボケと適度な解像性能を実現。

特にマイクロフォーサーズ用の標準単焦点レンズで、これほど柔らかい後ボケが得られる製品は他にありません。他社のフルサイズ・APS-Cを見渡しても、適度な被写界深度(35mm判でF2.4相当)と柔らかいボケを両立しているレンズは貴重。少なくともピントを合わせた領域はF1.2からシャープな結果が得られ、絞れば諸収差を抑えた高解像な結果も期待できます。

さらにM.ZUIKO PROシリーズらしい堅牢さとAF性能を兼ね備え、汎用性の高いボケ重視レンズとして面白い選択肢と言えるでしょう。

悪かったところ

ココに注意

- MFT用25mmとしては非常に高価

- MFT用25mmとしては大きく重い

- 光沢のある塗装は指紋や傷が目立ちやすい

- AF/MFスイッチ無し

- 絞り開放で解像性能やコントラストが微減

- 隅に像面湾曲の影響あり

- 価格を考慮すると倍率色収差が目立つ

- 価格を考慮するとコマ収差が目立つ

- 球面収差が意図的に残されている(長所にもなる)

- 逆光時にゴーストが目立つ

ボケを重視した光学設計のため、高い光学性能とのトレードオフがあります。特に気を付けたいのは絞り開放の像面湾曲やコマ収差、光透過率の問題。総じて夜景・イルミネーション・天体などと相性が悪い。(価格ほど期待はしないほうが良い、という程度ですが)

レンズ構成枚数が非常に多いため、逆光時のフレアやゴーストも気を付けたいポイント。レンズの特性を考慮するとポートレートなどで使う人が多いと思いますが、強い光源(フラッシュや太陽光)を背景にする場合は気を付ける必要があります。

結論

「ボケを重視」しつつ「良好な解像性能」を両立。さらに耐候性やAF性能を兼ね備えた汎用性の高い高級レンズです。「解像性能を重視」したレンズと比べると不得意な場面が多いものの、背景を溶かすように滑らかで柔らかいボケの描写は必見。フルサイズで言うところのF2.4相当ですが、輪郭を溶かすようなボケ描写はF2.4よりも大口径のレンズで撮ったかのよう。

25mmの標準レンズとしては非常に高価で、万能とは言えません。しかし、柔らかいボケ描写を重視した使いやすいレンズを探しているのであれば、検討する価値があります。

競合製品について

M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO

25mm F1.2 PROと同じコンセプトの「20mm F1.4」。

比較して低価格・小型軽量で導入しやすい。ただし、25mm F1.2 PROと比べるとボケが荒れやすく、特に中距離ではフレーム隅で騒がしい描写となる可能性あり。解像性能も25mm F1.2 PROと比べると低く、特にフレーム隅や端が伸びにくい。

そうはいっても、ボケを重視し、比較的近距離で撮影する場合はコストパフォーマンスの高い描写。

| M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH.

オリンパスのレンズ二本と比べるとシンプルな光学系ながら素直な描写。軸上色収差は目立つものの、球面収差は良く補正されているので絞り開放からコントラスト高め。高い中央解像と、絞った際の周辺解像のコストパフォーマンスが高い。全体的にパンチの強い描写でPROレンズと方向性が大きく異なる。

- 25mm F1.2 PRO:被写体が背景から自然と浮かび上がる描写

- LEICA DG 25mm:被写体の主張が強いパンチのある描写

さらにII型となり防塵防滴仕様となったので汎用性が高まっています。ボケを重視しなければ、25mm F1.2 PRO や 20mm F1.4 PROよりもバランスの良いレンズ。ただし、フォーカスブリージングが非常に目立つので、状況によっては合焦までもたつく可能性あり。

| LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. | |||

| 楽天市場 | Amazon | キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

購入早見表

このような記事を書くのは時間がかかるし、お金もかかります。もしこの記事が役に立ち、レンズの購入を決めたのであれば、アフィリエイトリンクの使用をご検討ください。これは今後のコンテンツ制作の助けになります。

作例

関連レンズ

- M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO

- M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO

- M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

- LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH.

- LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH.

関連記事

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビュー完全版

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.5 ボケ編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.4 諸収差編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.3 遠景解像編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.2 解像チャート編

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO レンズレビューVol.1 外観・操作・AF編