このページでは「NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM」のレビューを掲載しています。

NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM のレビュー一覧

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビュー完全版

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.5 ボケ編

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.4 諸収差編

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.3 解像チャート編

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.2 遠景解像編

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.1 外観・操作編

管理人の評価

| ポイント | 評価 | コメント |

| 価格 | 手頃で買いやすい | |

| サイズ | とてもコンパクト | |

| 重量 | 金属製ながら軽量 | |

| 操作性 | 最新ほどではないが良好 | |

| 解像性能 | 絞れば全体的に良好 | |

| ボケ | 接写時は柔らかい描写 | |

| 色収差 | 比較的扱いやすい | |

| 歪曲収差 | 穏やかな樽型 | |

| コマ収差・非点収差 | 非常に目立つ | |

| 周辺減光 | かなり目立つ | |

| 逆光耐性 | 予想よりも良好 | |

| 満足度 | エントリー40mm F1.4 |

評価:

エントリー40mm F1.4

典型的なダブルガウスタイプの特性を持つ40mm F1.4。古い設計でF1.4から優れた光学性能を期待することはできませんが、絞りによる描写の調整が容易。MFレンズ初心者にもおすすめしやすい。Mマウントレンズは数あれど40mmの大口径レンズは選択肢が少なく、手頃な価格もあって最初の単焦点レンズとして打ってつけ。

This 40mm F1.4 lens has typical double-Gaussian characteristics, and although it is an older design and you cannot expect excellent optical performance from an F1.4 lens, it is easy to adjust the aperture to obtain the desired image quality. Although there are many M-mount lenses, 40mm large-aperture lenses are rare, and its affordable price makes it a good choice as a first single focal length lens.

Index

まえがき

2004年に発売されたライカMマウント用レンズ。35mmよりも画角が狭く、50mmよりも広い、「40mm」と絶妙な焦点距離でF1.4の大口径をカバー。ニュートラルな色調を目指した「M.C.(マルチコート)」版と、クラシカルな色調を再現した「S.C.(シングルコート)」の2種類が用意されており、販売価格に差はありません。 現在はより複雑な光学設計の「NOKTON 40mm F1.2 Aspherical」が登場しているので、本レンズは「Classic」を冠したクラシカルな描写の味わいを特徴とするレンズに分類されています。比較的して手頃な価格を実現しており、気軽に標準大口径レンズを試してみたい人にとって面白い選択肢となることでしょう。

現在はより複雑な光学設計の「NOKTON 40mm F1.2 Aspherical」が登場しているので、本レンズは「Classic」を冠したクラシカルな描写の味わいを特徴とするレンズに分類されています。比較的して手頃な価格を実現しており、気軽に標準大口径レンズを試してみたい人にとって面白い選択肢となることでしょう。

- 公式ウェブサイト

- データベース

- 発売日:2004年4月10日 発売

- 初値:?44,155

- マウント:VM

- フォーマット:フルサイズ

- 焦点距離:40mm

- レンズ構成:6群7枚

- 開放絞り:F1.4

- 最小絞り:F16

- 絞り羽根:10枚

- 最短撮影距離:0.7m

- 最大撮影倍率:不明

- フィルター径:43mm

- 手ぶれ補正:-

- テレコン:-

- コーティング:不明

- サイズ:55.0×29.7mm

- 重量:175g

- 防塵防滴:-

- AF:MF限定

- その他:-

6群7枚の比較的シンプルな光学系を採用しており、非球面レンズなどは使用していません。最短撮影距離が0.7mと長いため、小さな被写体を撮影するには不向き。ただし、ミラーレスカメラで使用する際はクローズフォーカスに対応するアダプターを使用することで0.7mよりも短い距離での撮影が可能となります。

価格のチェック

物価が高騰する2023年以前では3万円台後半と非常に安く入手が可能でした。現在でも販売価格は4万円台前半と手頃な価格を維持しており、MマウントレンズでF1.4レンズを気軽に使ってみたい人にとって最初の選択肢になると思います。

| NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

| NOKTON Classic 40mm F1.4 VM | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

レンズレビュー

外観・操作性

箱・付属品

箱のデザインは従来通り黒を基調としたものにレンズ名や外観などが描かれています。

箱のデザインは従来通り黒を基調としたものにレンズ名や外観などが描かれています。 箱を開けようとすると、フォクトレンダーが掲げた信条である「…weil das Objektiv so?gut ist(レンズがとても良いから)」を見ることができます。

箱を開けようとすると、フォクトレンダーが掲げた信条である「…weil das Objektiv so?gut ist(レンズがとても良いから)」を見ることができます。 レンズ本体は発泡スチロールの緩衝材に包まれた状態で収納。

レンズ本体は発泡スチロールの緩衝材に包まれた状態で収納。 同梱品は説明書と前後のキャップのみ。レンズフードは別売りのため、必要であれば買い足しておきましょう。

同梱品は説明書と前後のキャップのみ。レンズフードは別売りのため、必要であれば買い足しておきましょう。

外観

本体は金属とガラスの塊。

本体は金属とガラスの塊。

総金属製のコンパクトな鏡筒に40mm F1.4 光学系が詰め込まれています。小型軽量なレンズであるため、フォーカスリングや絞りリングは小さめ。

ピント位置や絞り値などの表示は単なるプリントではなく、刻印したうえでペイントが施されています。製造国は日本。カラーリングはブラックに加えて先端のみシルバー。ツアイスZMレンズとよく似たデザインとなっていますが、マウント指標のカラーリングは青ではなく赤。

ハンズオン

F1.4の大口径ながら手のひらサイズ。ポケットに突っ込んでおけるコンパクトなレンズです。サイズを考慮すると(金属とガラスの塊らしく)重量感があるものの、苦にならない程度に収まっています。

F1.4の大口径ながら手のひらサイズ。ポケットに突っ込んでおけるコンパクトなレンズです。サイズを考慮すると(金属とガラスの塊らしく)重量感があるものの、苦にならない程度に収まっています。

前玉・後玉

正面から見ると、シルバーカラーの金属製フィルターソケットに囲まれた凸型の前玉を確認できます。周囲にはレンズ名がプリントされ、「S.C.」のみ青色の表示。おそらくコーティングで反射する色の成分を表しているのかなと(青みが抜けて少し黄色に偏る印象)。

正面から見ると、シルバーカラーの金属製フィルターソケットに囲まれた凸型の前玉を確認できます。周囲にはレンズ名がプリントされ、「S.C.」のみ青色の表示。おそらくコーティングで反射する色の成分を表しているのかなと(青みが抜けて少し黄色に偏る印象)。

フッ素コーティングなどは施されていないため、水滴や油汚れなどダメージが想定されるシーンでは保護フィルターを装着しておいたほうが事後のメンテナンスが容易。シングルコートレンズにマルチコートのフィルターを装着することで影響がどの程度あるのかは不明。

金属製レンズマウントは3本のビスで固定。ライカMレンズのような6bitコードはなく、カメラと通信する手段はありません。全群繰り出し式フォーカスのため、ピントリングを操作することで後玉を含めて光学系が前後に移動します。

金属製レンズマウントは3本のビスで固定。ライカMレンズのような6bitコードはなく、カメラと通信する手段はありません。全群繰り出し式フォーカスのため、ピントリングを操作することで後玉を含めて光学系が前後に移動します。

フォーカスリング

金属製で幅の狭いフォーカスリングを搭載。グリップを改善するためにフォーカシングレバーを搭載しており、カメラを支えた状態の左手で操作しやすくなっています。リングの抵抗感は適度であり、誤操作を防ぎつつ、微調整しやすいトルクでの操作が可能。リングのストロークはピント全域で90度を少し超える程度。最短撮影距離が0.7mであることを考慮すると十分に長いと言えるでしょう。

金属製で幅の狭いフォーカスリングを搭載。グリップを改善するためにフォーカシングレバーを搭載しており、カメラを支えた状態の左手で操作しやすくなっています。リングの抵抗感は適度であり、誤操作を防ぎつつ、微調整しやすいトルクでの操作が可能。リングのストロークはピント全域で90度を少し超える程度。最短撮影距離が0.7mであることを考慮すると十分に長いと言えるでしょう。

絞りリング

レンズ先端には小さな絞りリングを搭載。グリップはないに等しいので、指のかかりを改善するためのレバーを二か所に配置。リングは1/2段ごとにクリックストップがあり、適度な抵抗感でしっかりと固定されます。一部のフォクトレンダーレンズのようなクリック解除機能はありません。

レンズ先端には小さな絞りリングを搭載。グリップはないに等しいので、指のかかりを改善するためのレバーを二か所に配置。リングは1/2段ごとにクリックストップがあり、適度な抵抗感でしっかりと固定されます。一部のフォクトレンダーレンズのようなクリック解除機能はありません。

ケラレ耐性

43mmフィルターが手元にないので明言できません。ざっと試した限りでは、少なくともフィルターソケットの縁から1cmほどはケラレが無いように見えます。(F16まで絞って無限遠で確認しました)複数枚のフィルターを重ね付けしても問題はなさそう。

レンズフード

レンズフードが別売りで、個人的には角型フードが良かったので社外製を購入。今回はHaogeの角型フードを購入しました。35mmに対応するレンズフードなので、40mmでは問題なく利用できます。

レンズフードが別売りで、個人的には角型フードが良かったので社外製を購入。今回はHaogeの角型フードを購入しました。35mmに対応するレンズフードなので、40mmでは問題なく利用できます。

フードは金属製で、フィルターソケットへのねじ込み式ではなく、純正品と同じくフードマウントに装着するタイプ。良好な作りで、しっかりとレンズに固定することが可能。

装着例

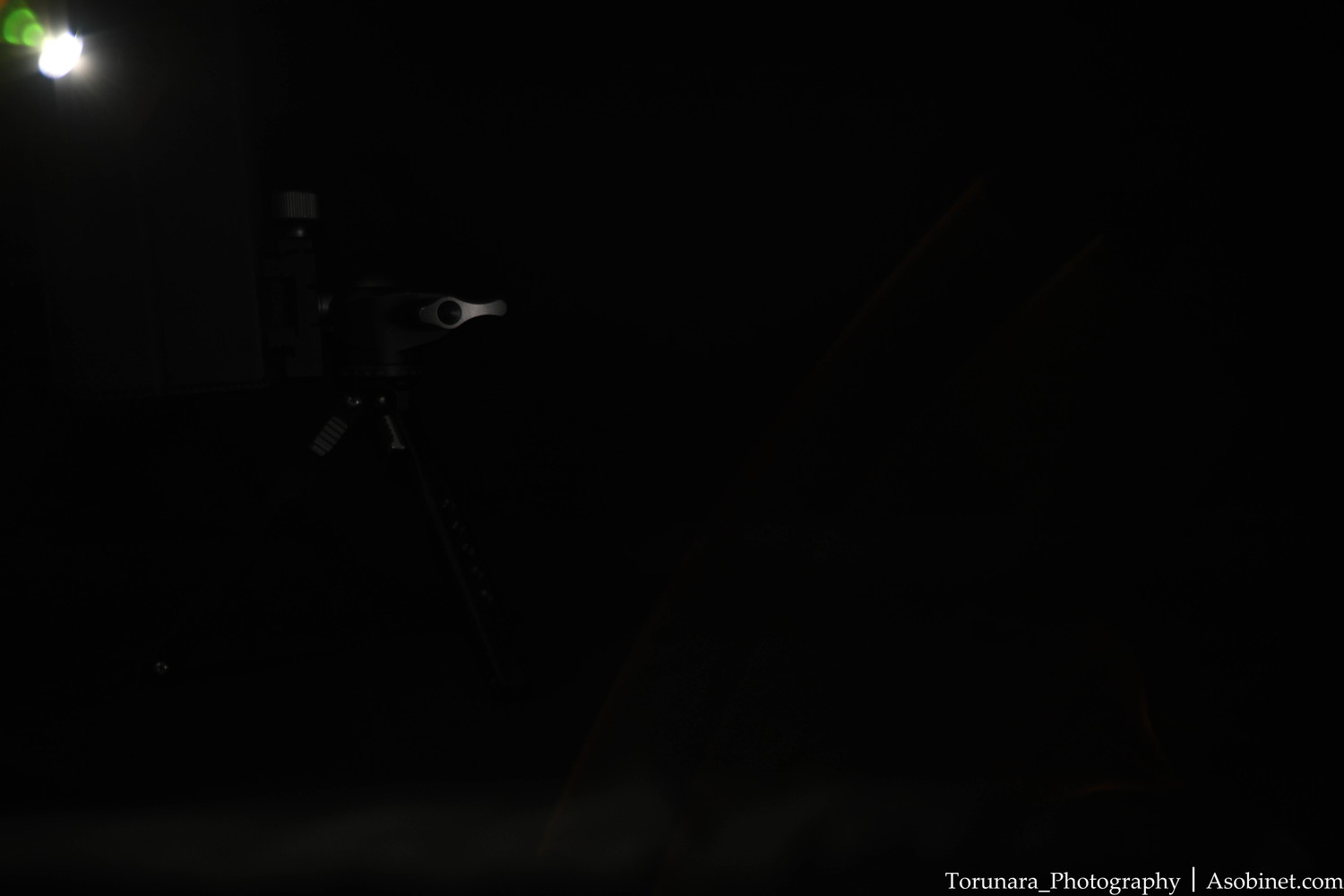

今回はTZM-02アダプター経由でニコン「Z 8」「Z f」に装着。TZM-02アダプターとの組み合わせても違和感はほとんどなく、見た目を大幅に損なうことはありませんでした。カメラのサイズによってはフォーカスリングを操作しづらいと感じるかもしれません。

今回はTZM-02アダプター経由でニコン「Z 8」「Z f」に装着。TZM-02アダプターとの組み合わせても違和感はほとんどなく、見た目を大幅に損なうことはありませんでした。カメラのサイズによってはフォーカスリングを操作しづらいと感じるかもしれません。

ブリージング

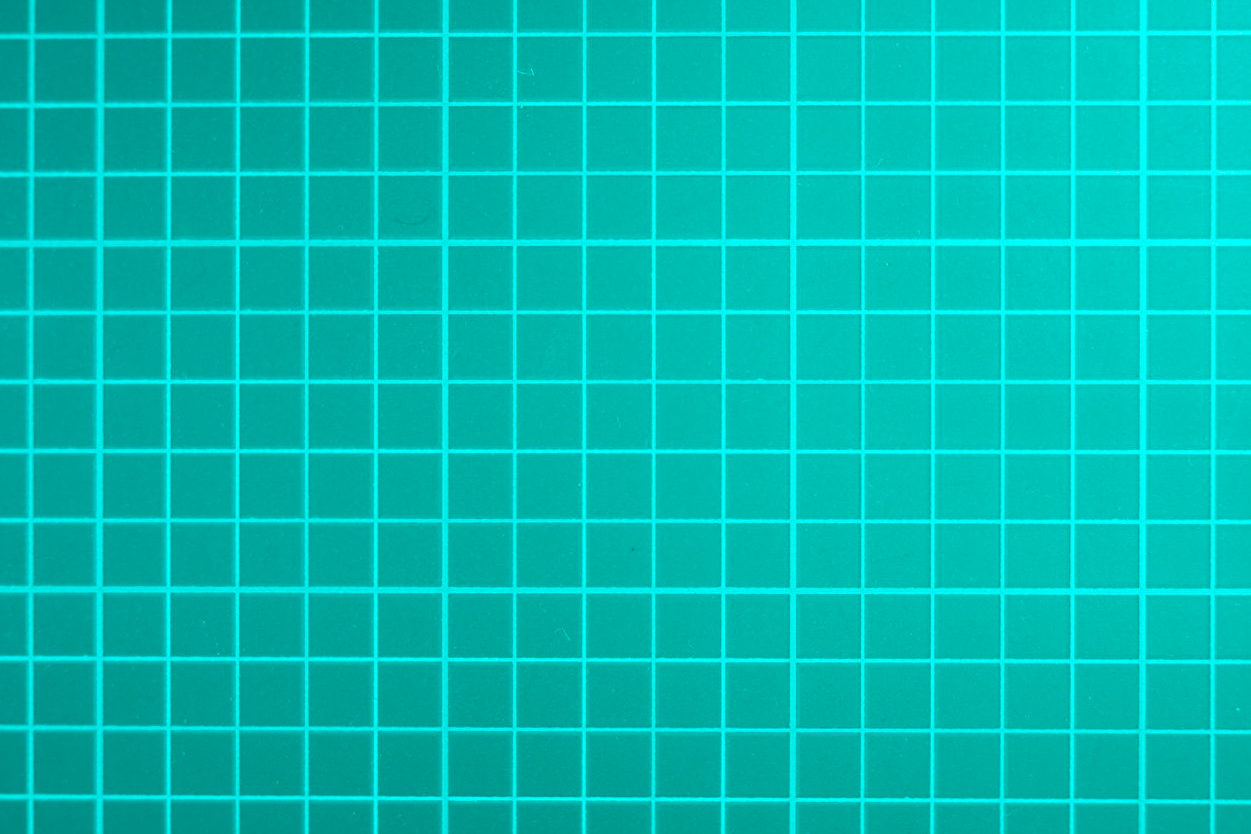

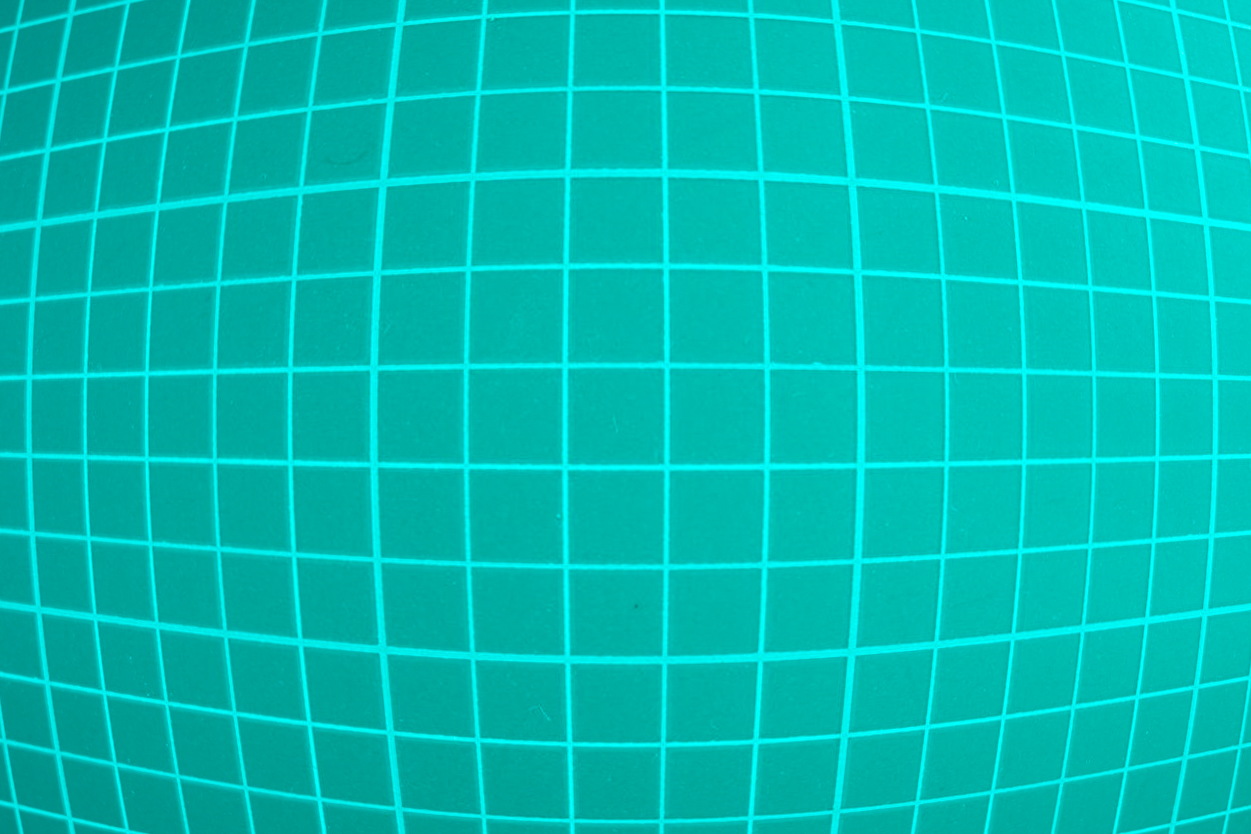

ブリージングとはピント位置によって画角が変化することを指します。画角の変化が大きいと、フォーカシングで画角が広がったり狭くなったりするので気が散ったり、AFが不安定化する原因となります。出来ればフォーカシングブリージングは無い方が良い。今回はブリージングの影響を確認するために、レンズを最小絞りまで絞り、最短撮影距離・無限遠で撮影した結果が以下の通り。

全群繰り出し式フォーカスということもあり、ピント位置によってリニアに画角が変動します。画角変化は目立ちますが、マニュアルフォーカスしづらいと言うほどのものではありません。

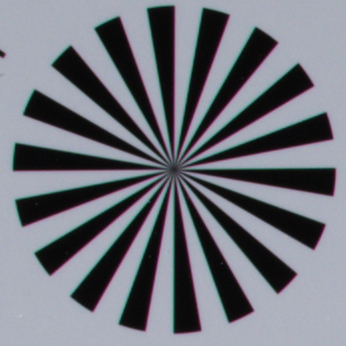

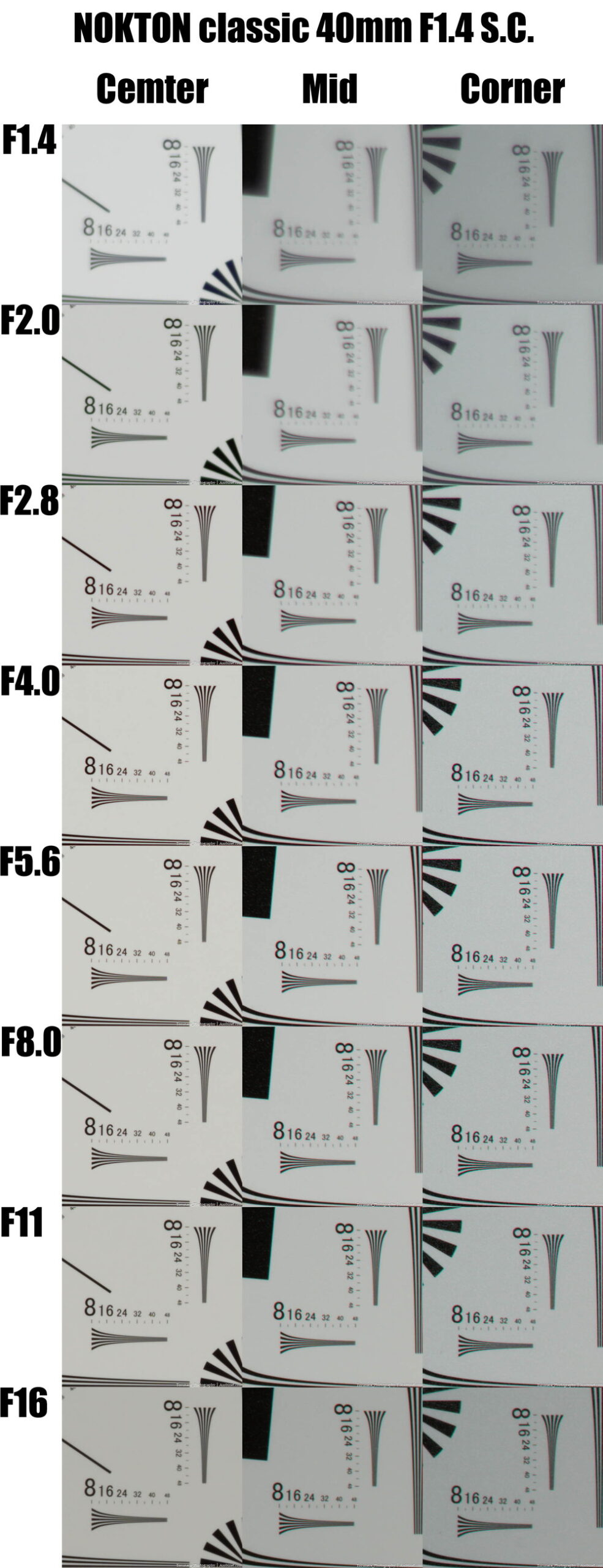

解像力チャート

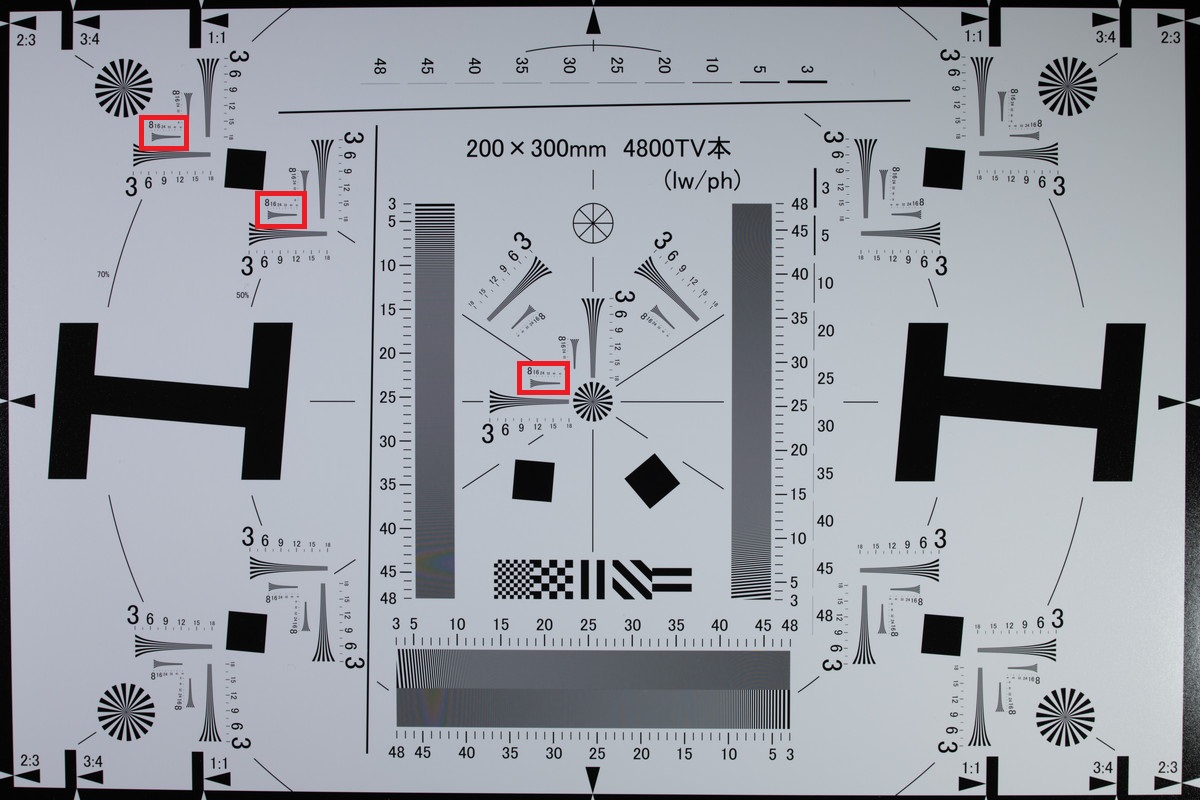

撮影環境

テスト環境

- カメラボディ:Z 8

- 交換レンズ:NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C.

- パール光学工業株式会社

「【HR23348】ISO12233準拠 8K解像力テストチャート(スチルカメラ用)」

- オリンパス HYRes 3.1 解析ソフト

- 屋内で照明環境が一定

- 三脚・セルフタイマー10秒・電子シャッター

- RAW出力

- ISO 64 固定

- Adobe Lightroom Classic CCでRAW現像

・シャープネス オフ

・ノイズリダクション オフ

・色収差補正オフ

・格納されたレンズプロファイル(外せない) - 解析するポイントごとにピントを合わせて撮影

(像面湾曲は近接で測定が難しいので無限遠時にチェック) - 近接でのテストであることに注意(無限遠側はさらに良好となる可能性あり)

補足

今回はRAW出力を元にしてシャープネスをオフの状態で検証。ボディ出力のJPEGやRAW現像でシャープネスを整えるとより数値が向上する可能性あり。今回の数値はあくまでも「最低値」とお考え下さい。

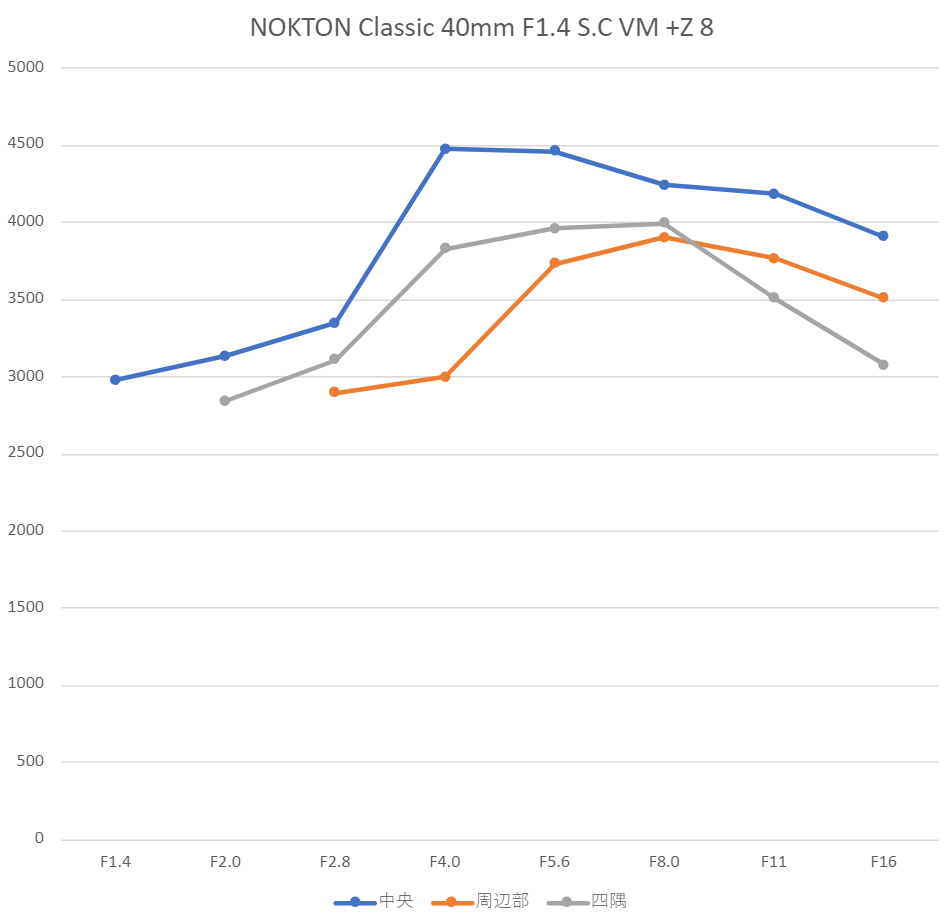

テスト結果

遠景解像テストと同じく、絞り開放付近はソフトな画質。ただし、F4以降は画質が急速に改善し、F8まで絞れば隅までシャープな結果を得ることができます。

遠景解像テストと同じく、絞り開放付近はソフトな画質。ただし、F4以降は画質が急速に改善し、F8まで絞れば隅までシャープな結果を得ることができます。

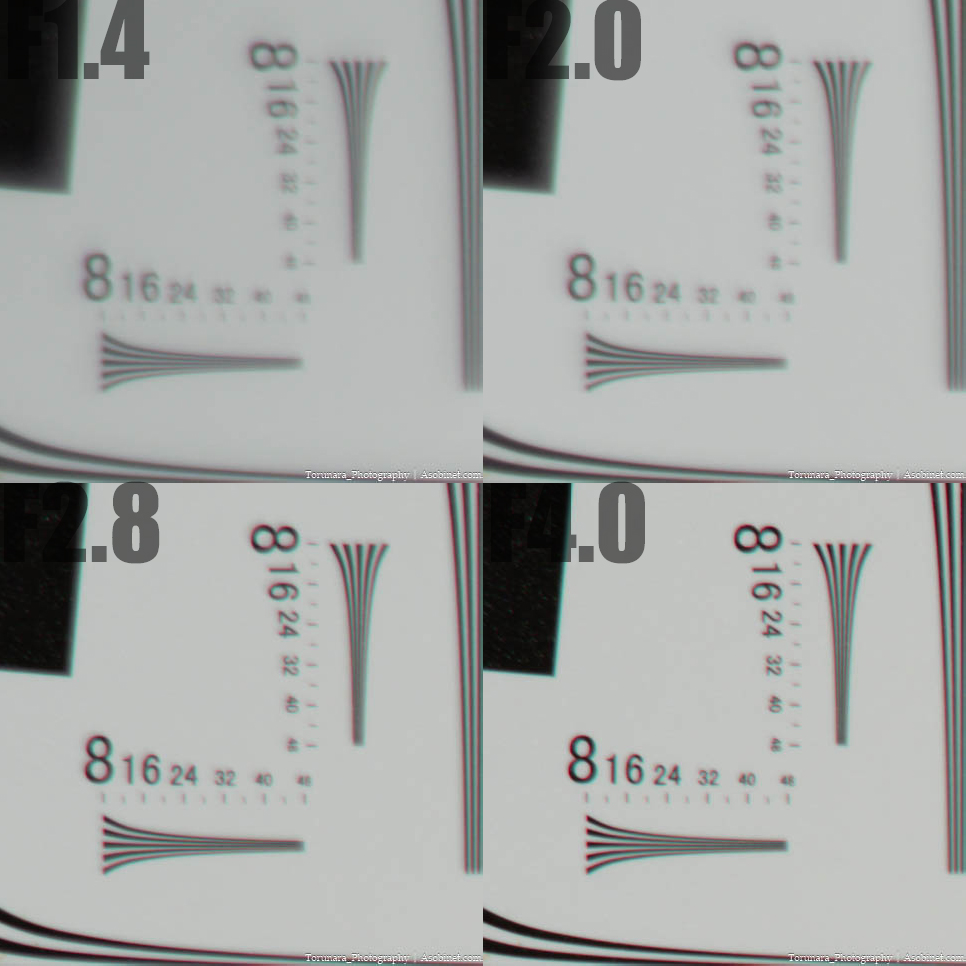

中央

F1.4からF2.0は球面収差が残存するソフトな画質ですが、F2.8まで絞ると大幅に改善します。F4まで絞れば細部までシャープでコントラストの高い結果を得ることが可能。

F1.4からF2.0は球面収差が残存するソフトな画質ですが、F2.8まで絞ると大幅に改善します。F4まで絞れば細部までシャープでコントラストの高い結果を得ることが可能。

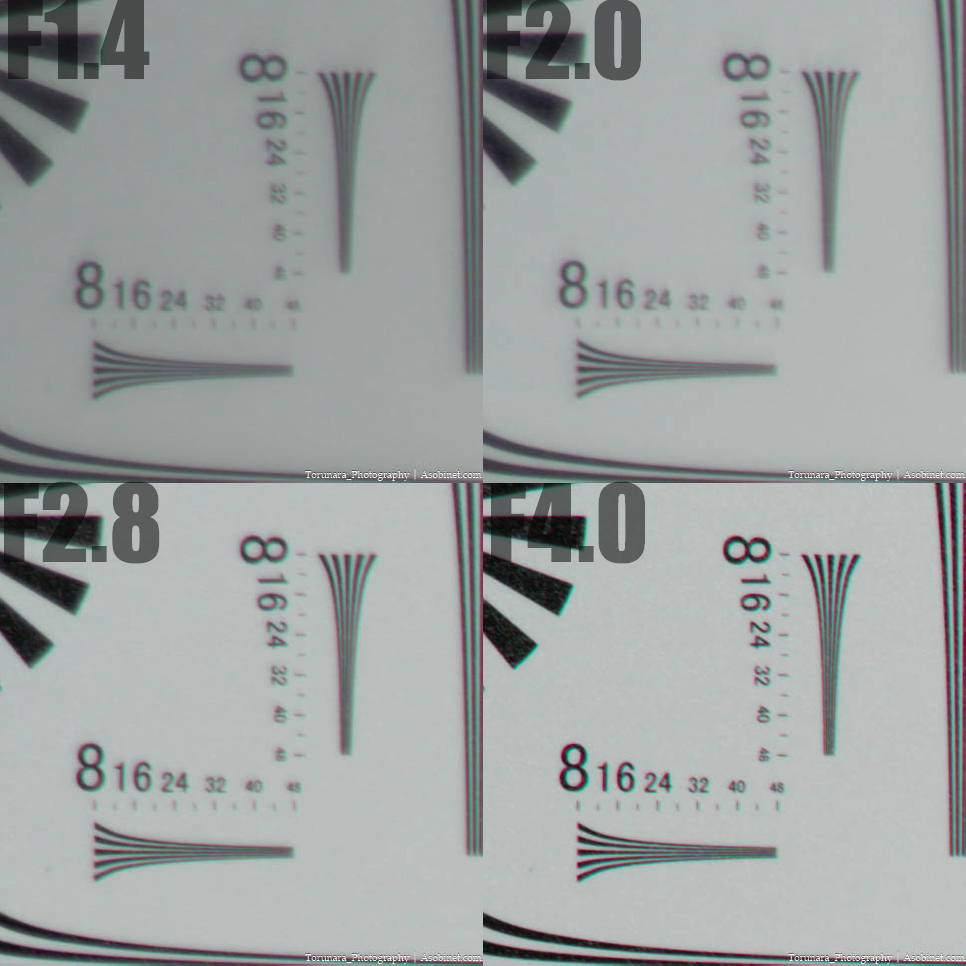

周辺

中央と似た傾向であり、細部までシャープな結果が得られるのはF4まで絞ったとき。倍率色収差の影響か中央と同程度の数値には至らないものの、とても良好な結果を得ることができます。

中央と似た傾向であり、細部までシャープな結果が得られるのはF4まで絞ったとき。倍率色収差の影響か中央と同程度の数値には至らないものの、とても良好な結果を得ることができます。

四隅

周辺とよく似た結果ですが、倍率色収差の影響か数値が大幅に伸びるのはF5.6以降。この際は周辺部との均質性が高く、安定感のある結果を得ることができます。

周辺とよく似た結果ですが、倍率色収差の影響か数値が大幅に伸びるのはF5.6以降。この際は周辺部との均質性が高く、安定感のある結果を得ることができます。

数値確認

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F1.4 | 2981 | ||

| F2.0 | 3136 | 2841 | |

| F2.8 | 3350 | 2898 | 3111 |

| F4.0 | 4479 | 3000 | 3832 |

| F5.6 | 4460 | 3733 | 3959 |

| F8.0 | 4245 | 3904 | 3994 |

| F11 | 4184 | 3765 | 3508 |

| F16 | 3909 | 3507 | 3077 |

実写確認

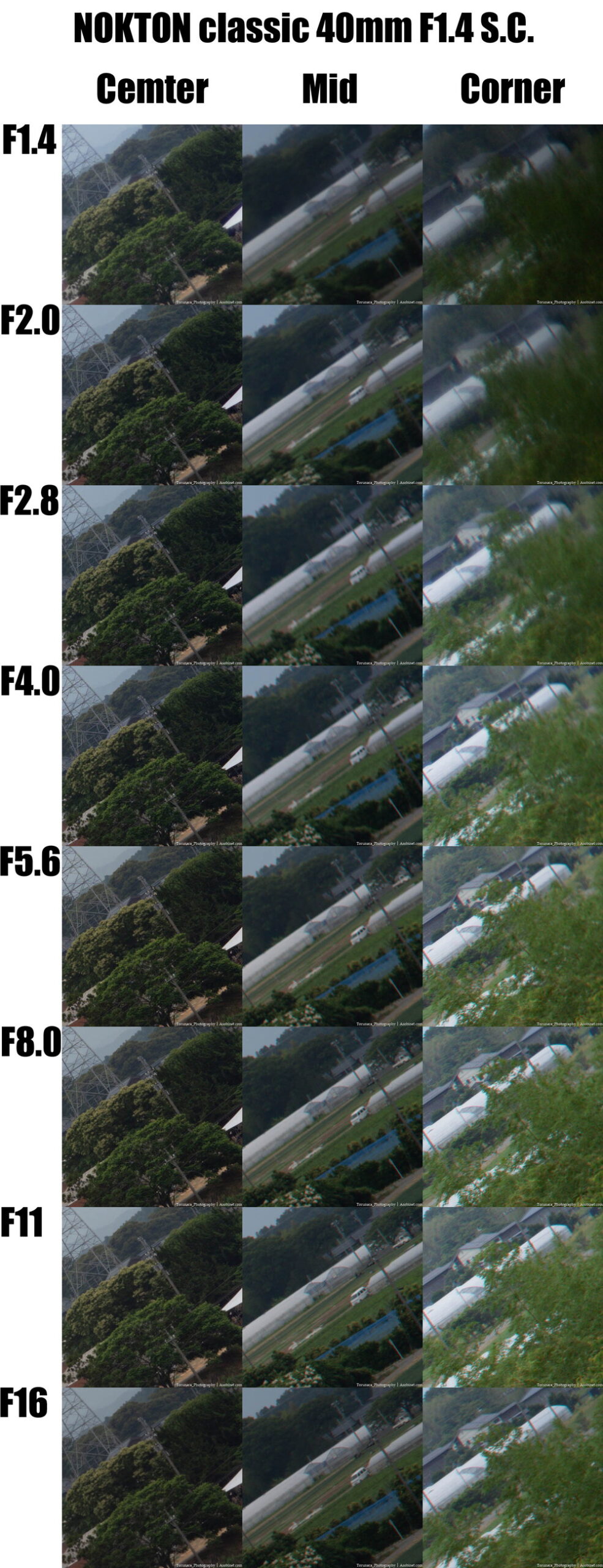

遠景解像力

テスト環境

- 撮影日:2023年6月23日 晴天 無風

- カメラ:Nikon Z 8

- アダプター:TZM-02

- 三脚:Leofoto LS-365C

- 雲台:SUNWAYFOTO GH-PRO II

- 露出:ISO 64 絞り優先AE

- RAW:Adobe Camera RAW ・Lightroom Classic CC現像

シャープネスオフ

レンズ補正オフ - 注1:アダプター経由でのレビューであるため、ライカMマウントカメラ装着時とは異なるテスト結果である可能性があります。

- 注2:四隅の減光が強かったので、隅のみ露出を補正して現像しています。(解像性能のチェックであり、減光効果は別カテゴリでテスト)

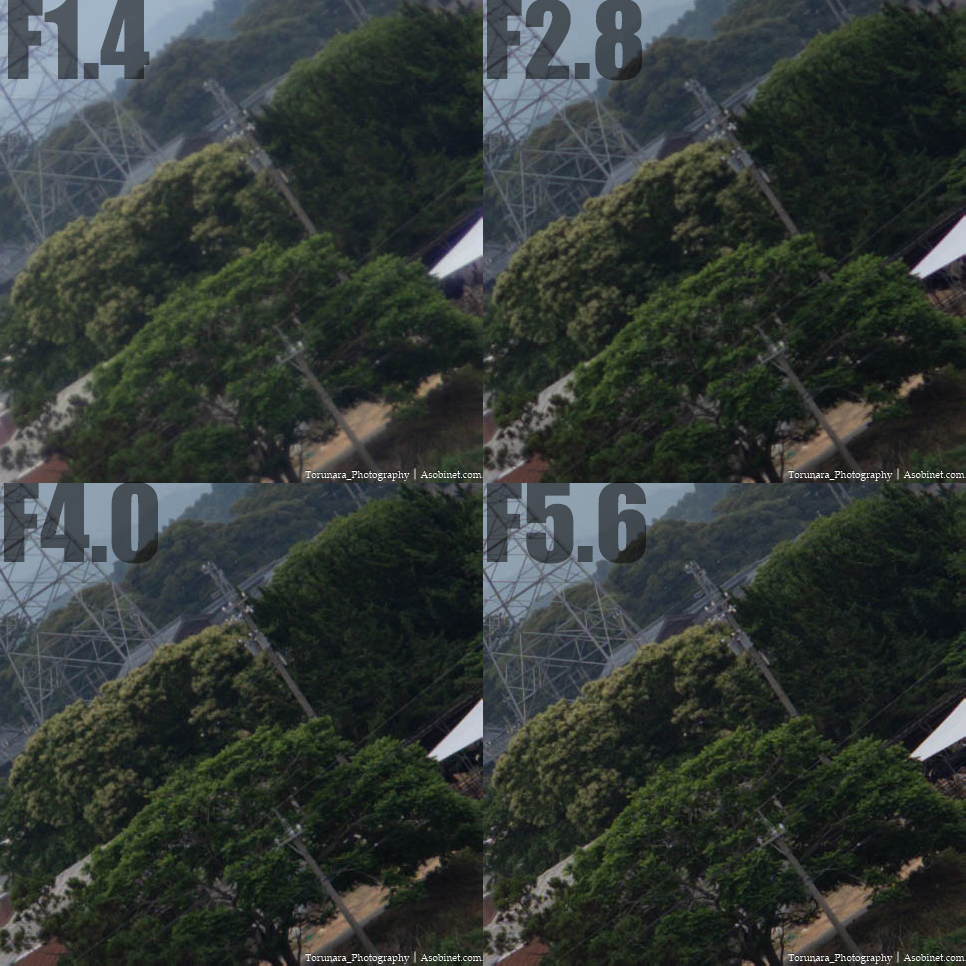

テスト結果

絞り開放付近は各種収差の影響でソフトな結果。中央は球面収差が残っているので低コントラスト、隅に向かってコマ収差の影響でさらにソフトな結果となっています。F2~F2.8まで絞ると中央から広い範囲はシャープな結果が得られますが、周辺や隅の画質を改善するにはF5.6?F8まで絞る必要があります。F8からF11まで絞ると、4500万画素のZ 8でも満足のいく結果を得ることが可能。

中央

絞り開放こそ若干ソフトですが、1段絞ると大幅に改善。F4でピークの画質に到達し、4500万画素のZ 8でも細部までシャープでコントラストの高い結果を得ることができます。F11以降で回折の影響を受けるものの、最小絞りまで実用的な画質を維持。

周辺

中央と比べるとソフトな画質。F4まで絞ると画質が安定してきますが、シャープな結果を得るためにはF8まで絞ったほうが良いでしょう。ベストはF11ですが、残存する倍率色収差の影響でF8との違いは分かりづらい。

四隅

周辺部と同じ傾向。絞り開放からF4くらいまでは諸収差の影響でソフトな画質。風景などで隅までシャープな結果を得たい場合はF8まで絞っておくのがおすすめです。

撮影倍率

像面湾曲

像面湾曲とは?

ピント面が分かりやすいように加工しています。

中央から四隅かけて、ピントが合う撮影距離が異なることを指しています。例えば、1mの撮影距離において、中央にピントが合っていたとしてもフレームの端では1mの前後に移動している場合に像面湾曲の可能性あり。

最近のレンズで目立つ像面湾曲を残したレンズは少ないものの、近距離では収差が増大して目立つ場合があります。と言っても、近距離でフラット平面の被写体を撮影する機会は少ないと思われ、像面湾曲が残っていたとしても心配する必要はありません。

ただし、無限遠でも影響がある場合は注意が必要。風景など、パンフォーカスを狙いたい場合に、意図せずピンボケが発生してしまう可能性あり。この収差は改善する方法が無いため、F値を大きくして被写界深度を広げるしか問題の回避手段がありません。

実写で確認

像面湾曲は良く抑えられているように見えます。ただし、フレーム全体の画質を整えるためにはかなり絞る必要があります。

- F1.4 中央ピント

- F1.4 隅ピント

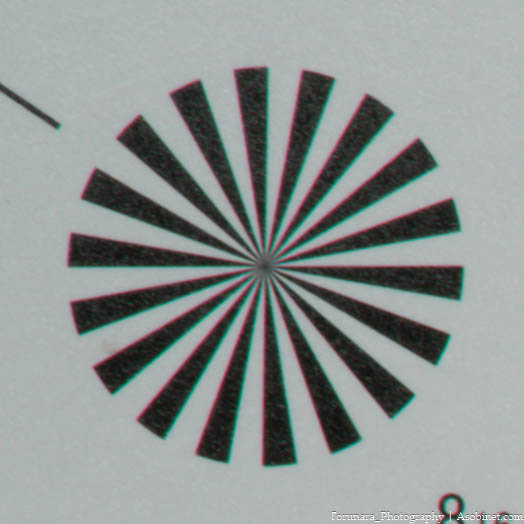

倍率色収差

倍率色収差とは?

主にフレームの周辺部から隅に現れる色ずれ。軸上色収差と異なり、絞りによる改善効果が小さいので、光学設計の段階で補正する必要があります。ただし、カメラ本体に内蔵された画像処理エンジンを使用して、色収差をデジタル補正することが可能。これにより、光学的な補正だけでは難しい色収差の補正が可能で、最近では色収差補正の優先度を下げ、他の収差を重点的に補正するレンズも登場しています。特にミラーレスシステムでは後処理に依存する傾向あり。

- 良好な補正

- 倍率色収差あり

実写で確認

フレーム隅でわずかな色収差が残存。顕著な影響ではないので、カメラ側の補正で綺麗に修正可能。

- F1.4

- F16

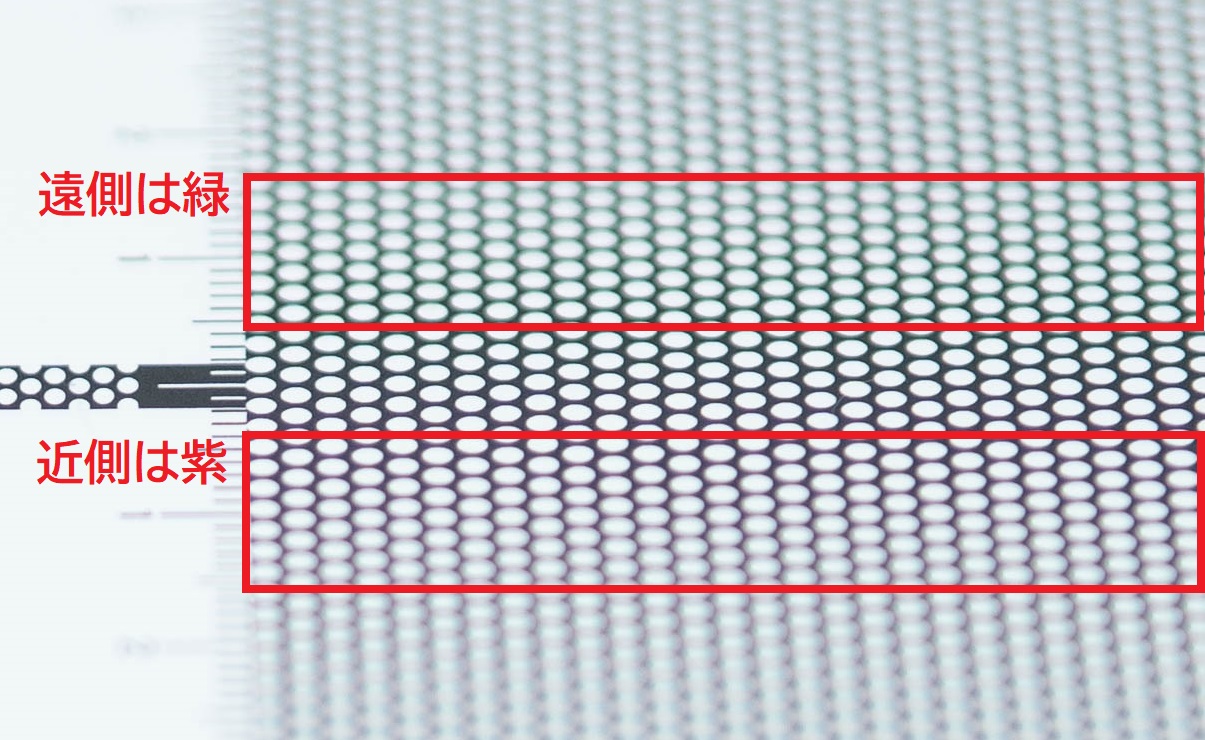

軸上色収差

軸上色収差とは?

軸上色収差とはピント面の前後に発生する色ずれ。ピントの手前側は主にパープルフリンジとして、ピントの奥側でボケにグリーンの不自然な色付きがあれば、その主な原因が軸上色収差と考えられます。F1.4やF1.8のような大口径レンズで発生しやすく、そのような場合は絞りを閉じて改善する必要があります。現像ソフトによる補正は可能ですが、倍率色収差と比べると処理が難しく、できれば光学的に収差を抑えておきたいところ。ただし、大口径レンズで軸上色収差を抑える場合は製品価格が高くなる傾向があります。軸上色収差を完璧に補正しているレンズは絞り開放からピント面のコントラストが高く、パンチのある解像感を期待できます。

実写で確認

前後のボケに色づきははっきりと表れます。とはいえ、より高価な大口径レンズで、より強い色づきのレンズも数多く見てきました。このレンズは小型軽量でシンプルな光学系としてはよく補正されています。F2-2.8まで絞ることで、軸上色収差を抑えることが可能。

- F1.4

- F2.0

- F2.8

- F4.0

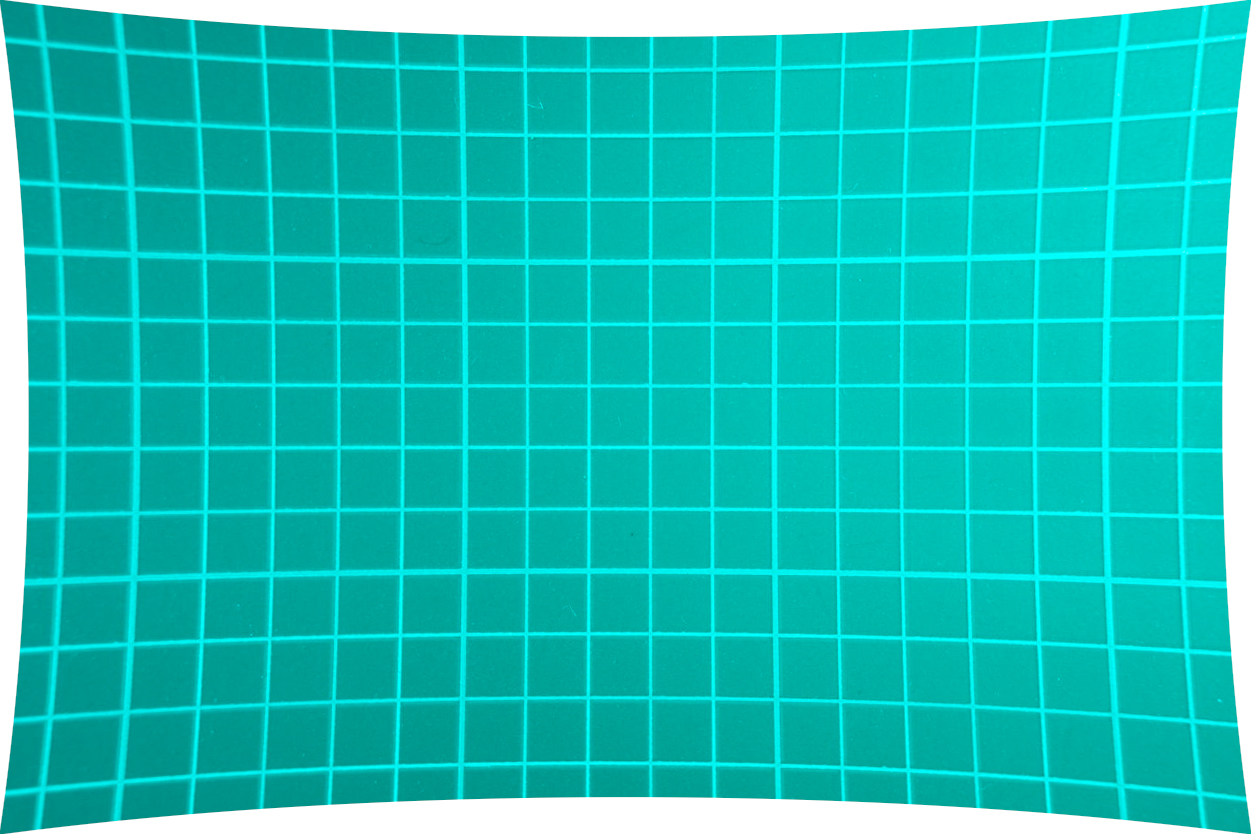

歪曲収差

歪曲収差とは?

歪曲収差とは、平面上で直線的に写るはずが直線とならずに歪んでしまうこと。特に直線が多い人工物や水平線が見えるような場合に目立ちやすく、魚眼効果のような「樽型歪曲」と中央がしぼんで見えてしまう「糸巻き型歪曲」に分かれています。

- 糸巻き型歪曲

- 適切な補正

- 樽型歪曲

比較的補正が簡単な収差ですが、「陣笠状」など特殊な歪みかたをする歪曲は手動での補正が難しい。この場合はレンズに合わせた補正用プロファイルが必要となります。

実写で確認

わずかな樽型。建築物や屋内など直線的な物体がフレーム周辺になければ目立ちません。

わずかな樽型。建築物や屋内など直線的な物体がフレーム周辺になければ目立ちません。

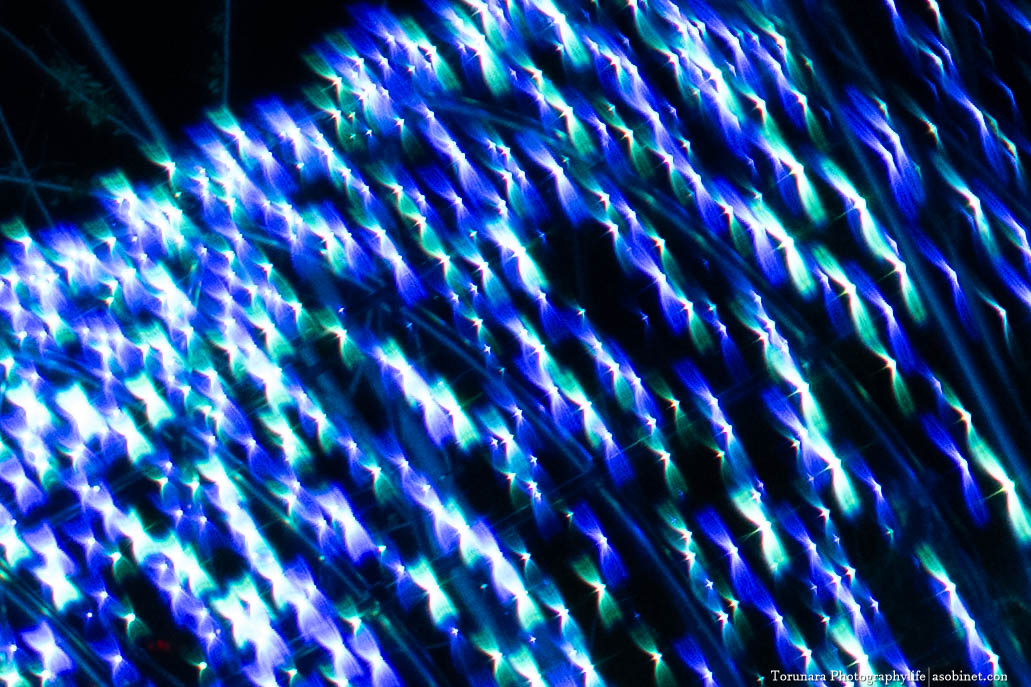

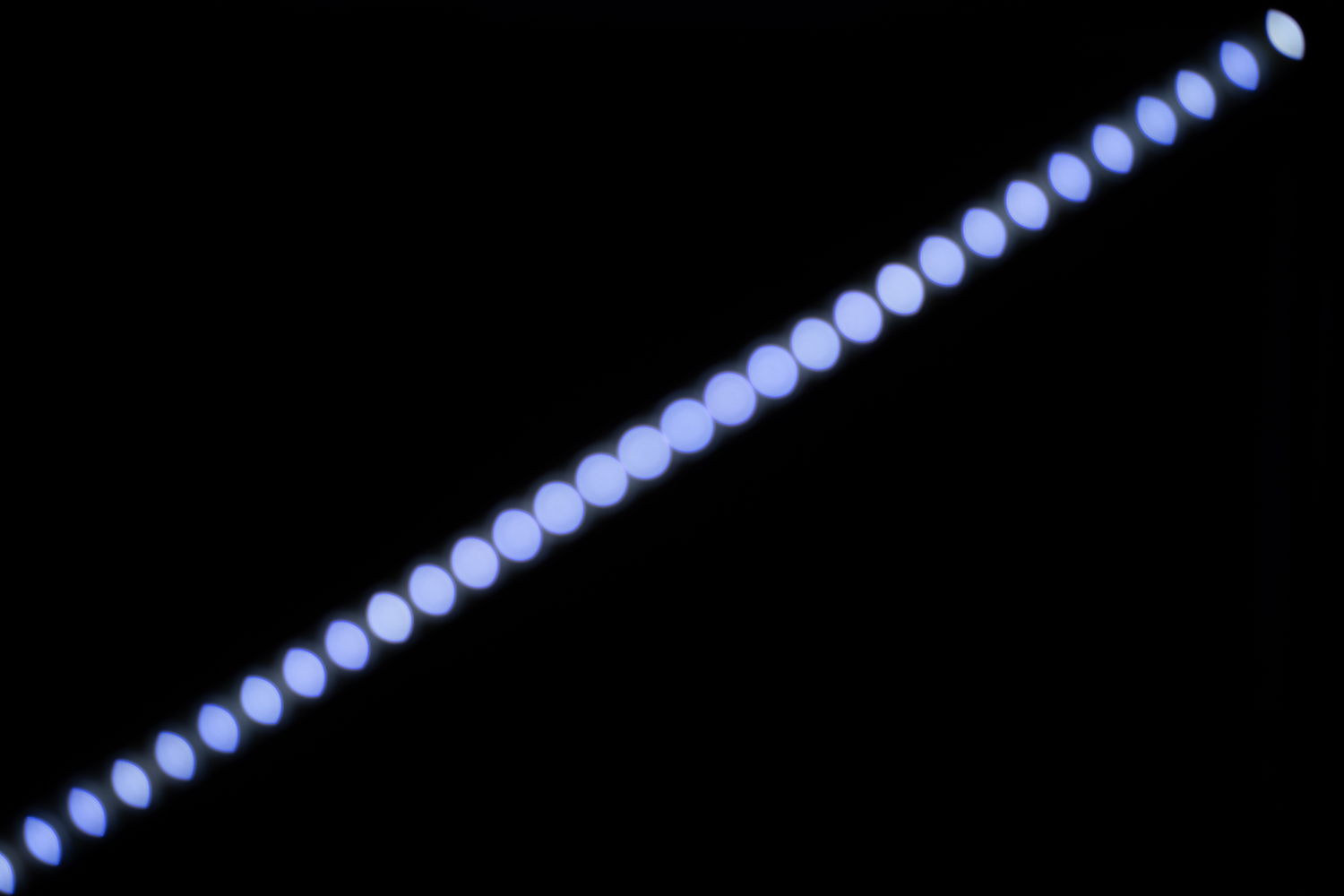

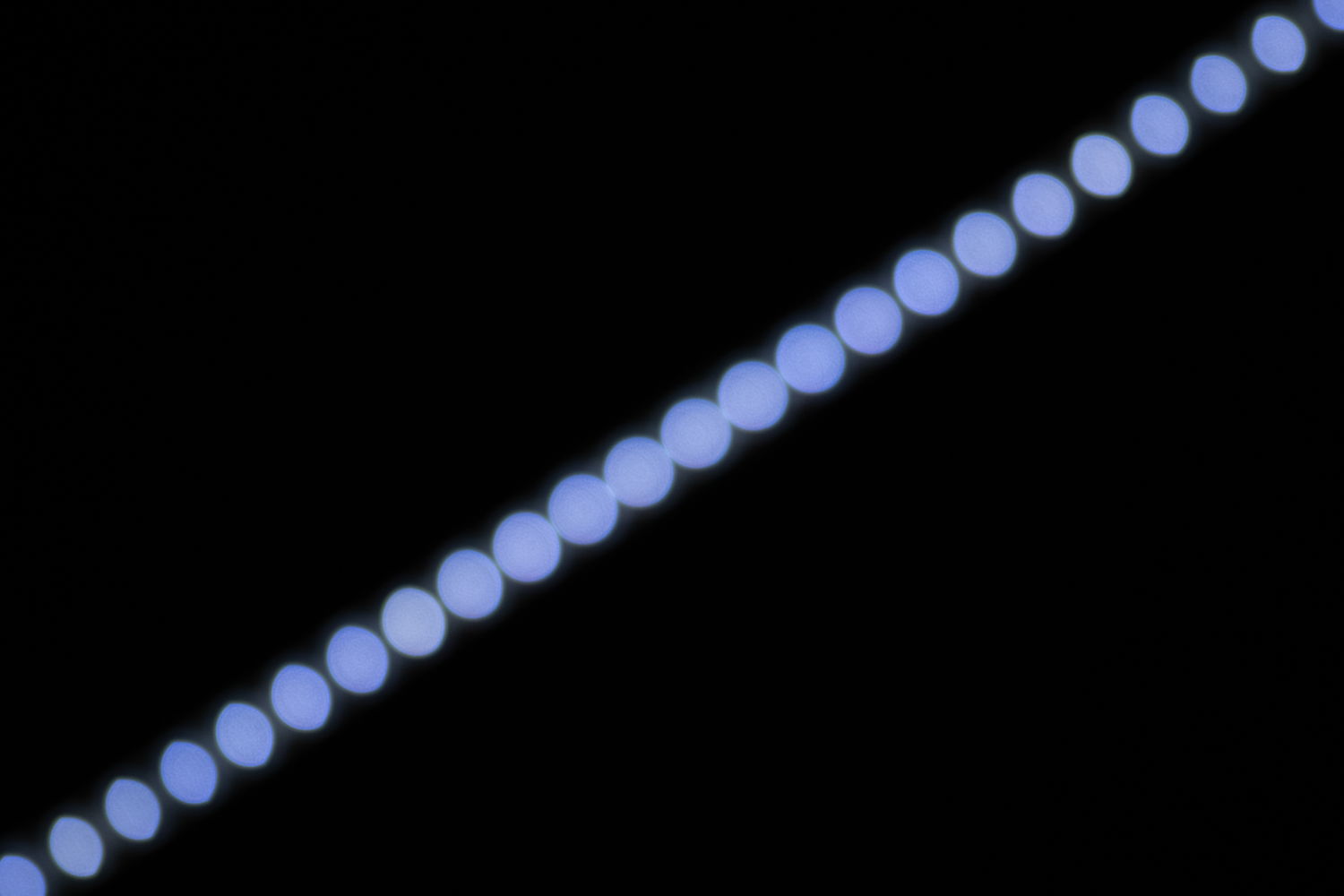

コマ収差

コマ収差・非点収差とは?

コマ収差・非点収差とは主にフレーム四隅で点像が点像として写らないこと。例えば、夜景の人工灯や星、イルミネーションなど。日中でも木漏れ日など、明るい点光源で影響を受ける場合あり。この問題は後処理が出来ないため、光学的に補正する必要あり。

- 良好な補正状態

- 悪い補正状態

絞ることで改善するものの、夜景や天体撮影など、シャッタースピードが重要となる状況では絞ることが出来ず、光学的な補正が重要となる場合もあります。

実写で確認

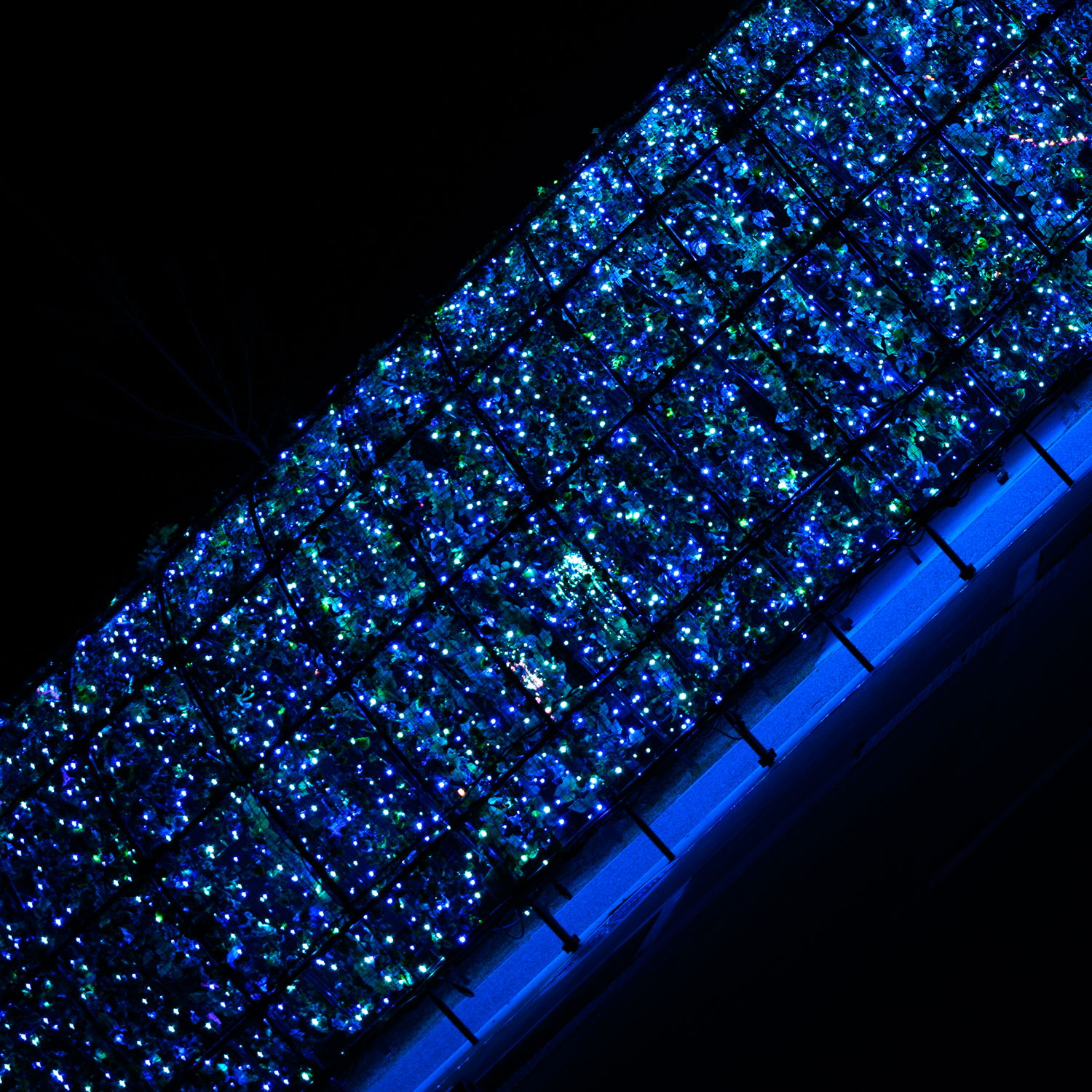

絞り開放付近には極端なほどの収差が残存。少し絞る程度では解消しません。完全に抑える場合はF4?F5.6まで絞る必要があります。

- F1.4

- F2.0

- F2.8

- F4.0

球面収差

前後のボケ質に明らかな差が生じるほどに収差が残存。テストした撮影距離では硬い後ボケと柔らかい前ボケとなっていますが、撮影距離によって大きく変動します。球面収差がやっかいと感じた場合はF2.8まで絞ると安定します。

前後ボケ

綺麗なボケ・騒がしいボケとは?

ボケの評価は主観的となりがちですが、個人的には「滲むように柔らかくボケる」描写が綺麗と評価し、逆に「急にボケ始めたり、ボケの輪郭が硬い」描写は好ましくない(もしくは個性的な描写)と定義しています。ただし、感じ方は人それぞれなので、ひょっとしたら逆のほうが好ましいという人もいることでしょう。参考までに「滲むボケ」「輪郭の硬いボケ」のサンプルが以下のとおり。 描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

後ボケ

このレンズは撮影距離によって質感が変動しますが、近距離では滲むような柔らかい後ボケ。接写時はもう少し滲みが強くなります。

前ボケ

後ボケはとは打って変わって縁取りが少し強めの描写。ただし、極端な質感ではなく許容範囲内。

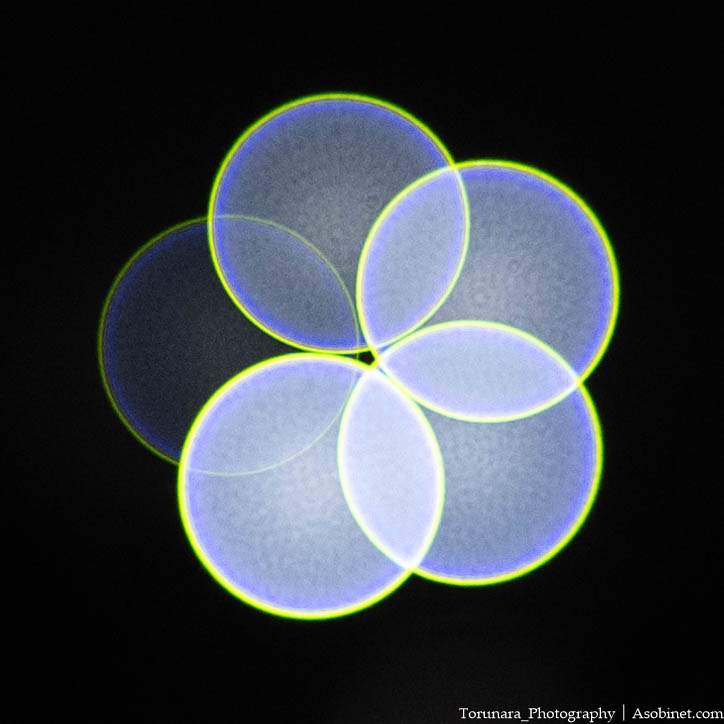

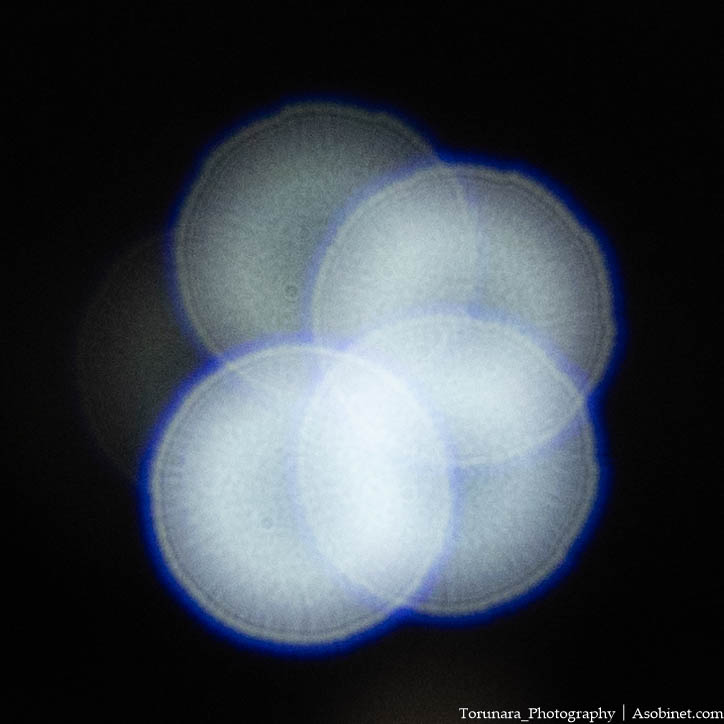

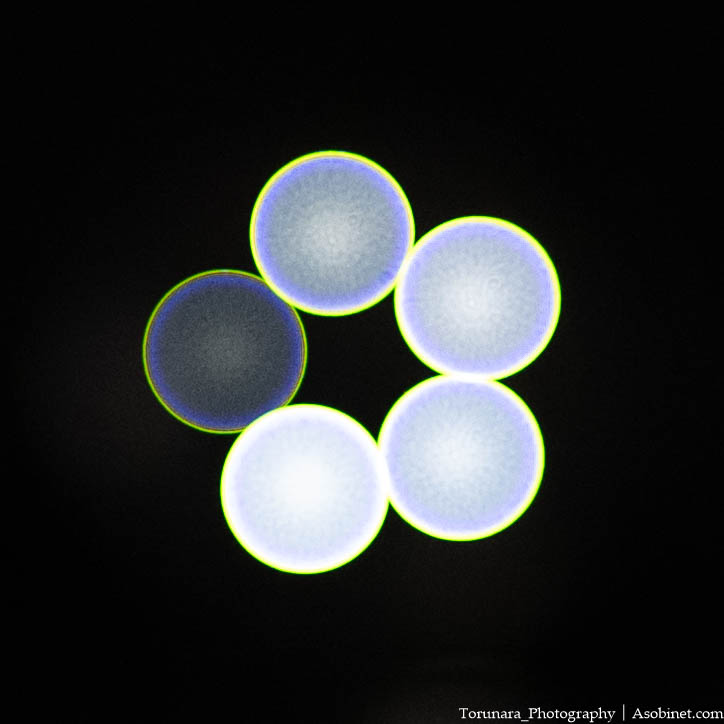

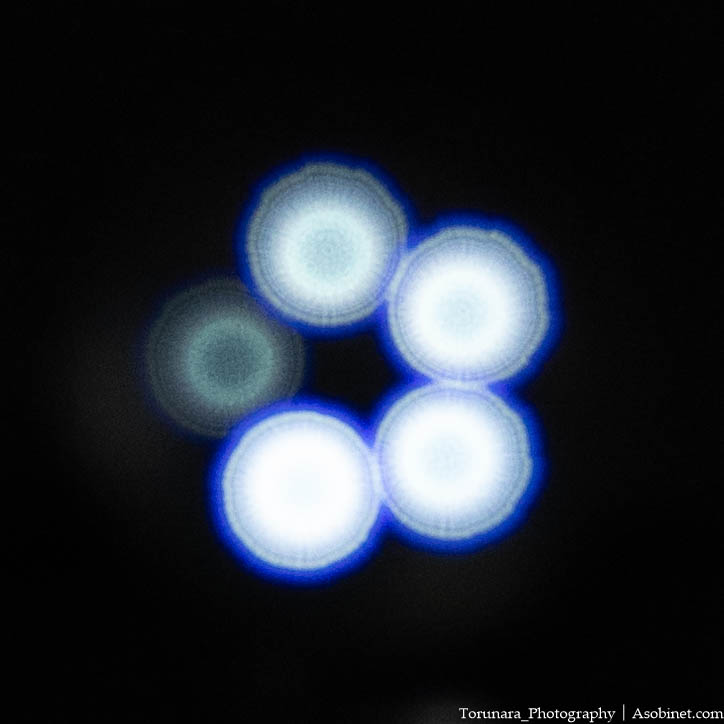

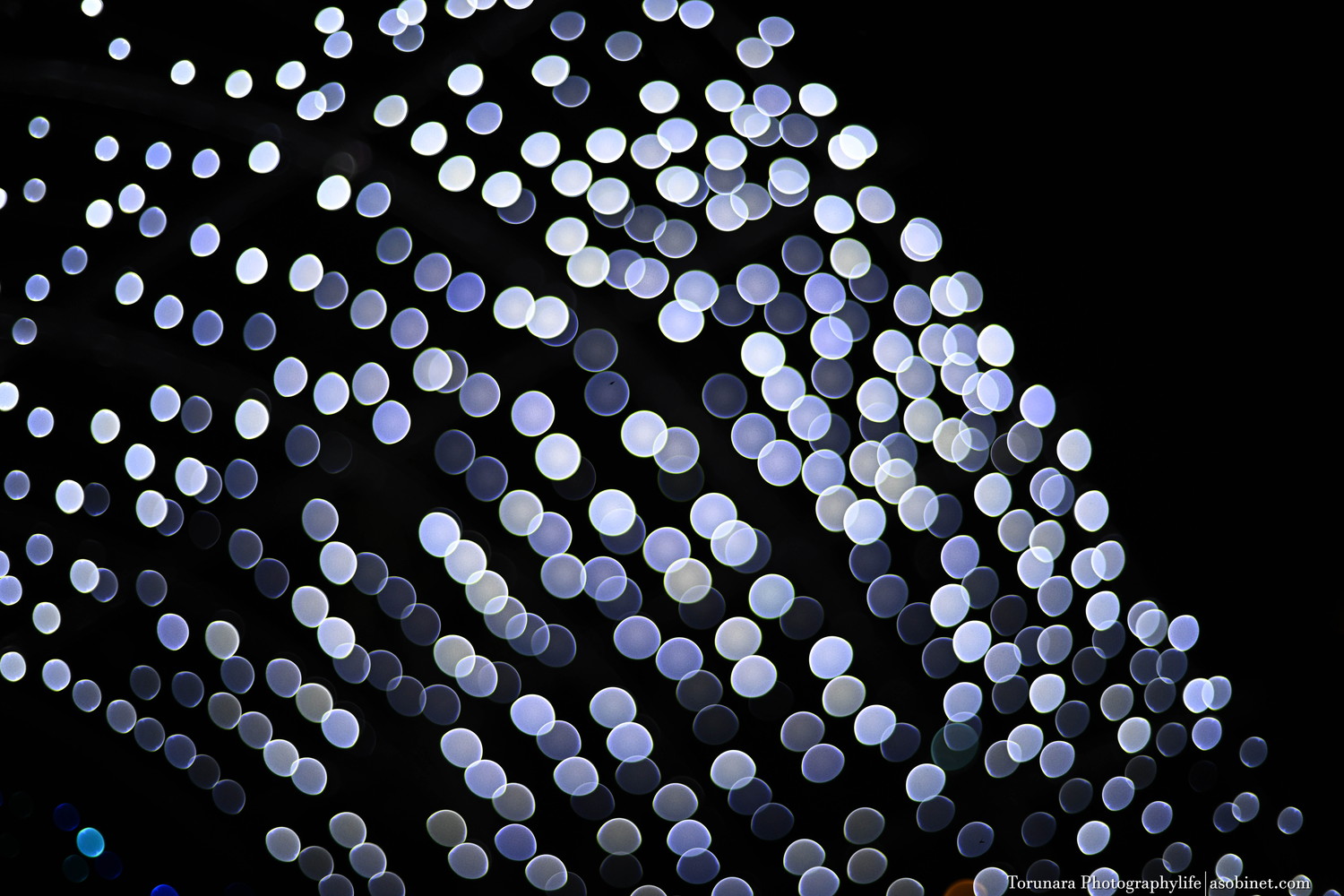

玉ボケ

口径食・球面収差の影響

口径食が強いと、フレーム四隅のボケが楕円状に変形したり、部分的に欠けてしまいます。この問題を解消するには絞りを閉じるしか方法がありません。しかし、絞るとボケが小さくなったり、絞り羽根の形状が見えてしまう場合もあるので状況に応じて口径食を妥協する必要あり。

- 影響が強い

- 影響が弱い

口径食の影響が少ないと、絞り開放から四隅まで円形に近いボケを得ることが可能。できれば口径食の小さいレンズが好ましいものの、解消するには根本的にレンズサイズを大きくする必要があります。携帯性やコストとのバランスを取る必要があり、どこかで妥協が必要。

- 前ボケ

- 後ボケ

球面収差の補正が完璧では無い場合、前後のボケ描写に差が発生します(前後ボケのレビューで示した通り)。この場合はどちらかが滲みを伴う滑らかな描写になり、反対側で2線ボケのような硬い描写となってしまいます。

実写で確認

テストした撮影距離では縁取りが非常に強い描写。口径食の影響も強く、状況によっては騒がしい背景となる可能性があります。

テストした撮影距離では縁取りが非常に強い描写。口径食の影響も強く、状況によっては騒がしい背景となる可能性があります。 2段絞ると改善しますが、円形絞りではないためボケが角ばる点に注意。

2段絞ると改善しますが、円形絞りではないためボケが角ばる点に注意。

ボケ実写

至近距離

接写時は滲みを伴う柔らかい後ボケ。ピント面も強く滲むため、コントラストを重視する場合は少し絞ったほうが良いでしょう。

接写時は滲みを伴う柔らかい後ボケ。ピント面も強く滲むため、コントラストを重視する場合は少し絞ったほうが良いでしょう。

近距離

ボケの質感が変化し、縁取りが強めの描写。ただし、ボケが大きいので背景の騒がしさは抑えられています。少し目立つ場合でもF2-2.8まで絞ると改善します。

ボケの質感が変化し、縁取りが強めの描写。ただし、ボケが大きいので背景の騒がしさは抑えられています。少し目立つ場合でもF2-2.8まで絞ると改善します。

中距離

さらに縁取りの強いボケ質へと変化。騒がしいと感じる状況が増えるため、静かな背景を好むならF2-2.8まで絞るのがおススメ。

さらに縁取りの強いボケ質へと変化。騒がしいと感じる状況が増えるため、静かな背景を好むならF2-2.8まで絞るのがおススメ。

ポートレート

全高170cmの三脚を人物に見立て、絞り開放(F2.8)で距離を変えながら撮影した結果が以下の通り。フレームに全身を入れる撮影距離でも背景に十分なボケが得られる。もちろん少し騒がしい描写なので、状況に応じて1?2段絞ると良さそう。ただし、40mm F1.4はボケが大きいため、上半身くらいまで近寄るとボケ質は気にならなくなります。

周辺減光

周辺減光とは?

フレーム周辺部で発生する不自然な光量落ち。

中央領域と比べて光量が少なく、フレーム四隅で露出不足となります。主に大口径レンズや広角レンズで強めの減光が発生。

- 良好

- 周辺減光

ソフトウェアで簡単に補正できる現象ですが、露出不足を後処理の補正(増感)でカバーするため、ノイズ発生の原因となる点には注意が必要。特に夜景や星空の撮影などで高感度を使う場合はノイズが強く現れる可能性あり。

最短撮影距離

F1.4からF2.0まで目立ち、F2.8まで絞るとほぼ解消。ただし、以降の絞り値でもうっすらと減光効果が残ります。

- F1.4

- F2.0

- F2.8

- F4.0

無限遠

最短撮影距離よりも強めの減光が発生。かなり目立つため、フラットな光量の背景ではカメラ側の補正が必要となる可能性が高い。F4以降は最短撮影距離と同程度まで抑えることができます。

- F1.4

- F2.0

- F2.8

- F4.0

逆光耐性・光条

中央

シングルコートと言えども、逆光シーンでコントラストは良好。特に顕著なフレアが襲い掛かることはありません。思っていたよりも遥かに使いやすい。オールドレンズのようなフレアを期待していると肩透かしとなりそう。シンプルな光学系のためゴーストは少なめですが、色がマゼンダで目立ちやすい。

隅

やはりフレアは少なく、良く抑えられています。

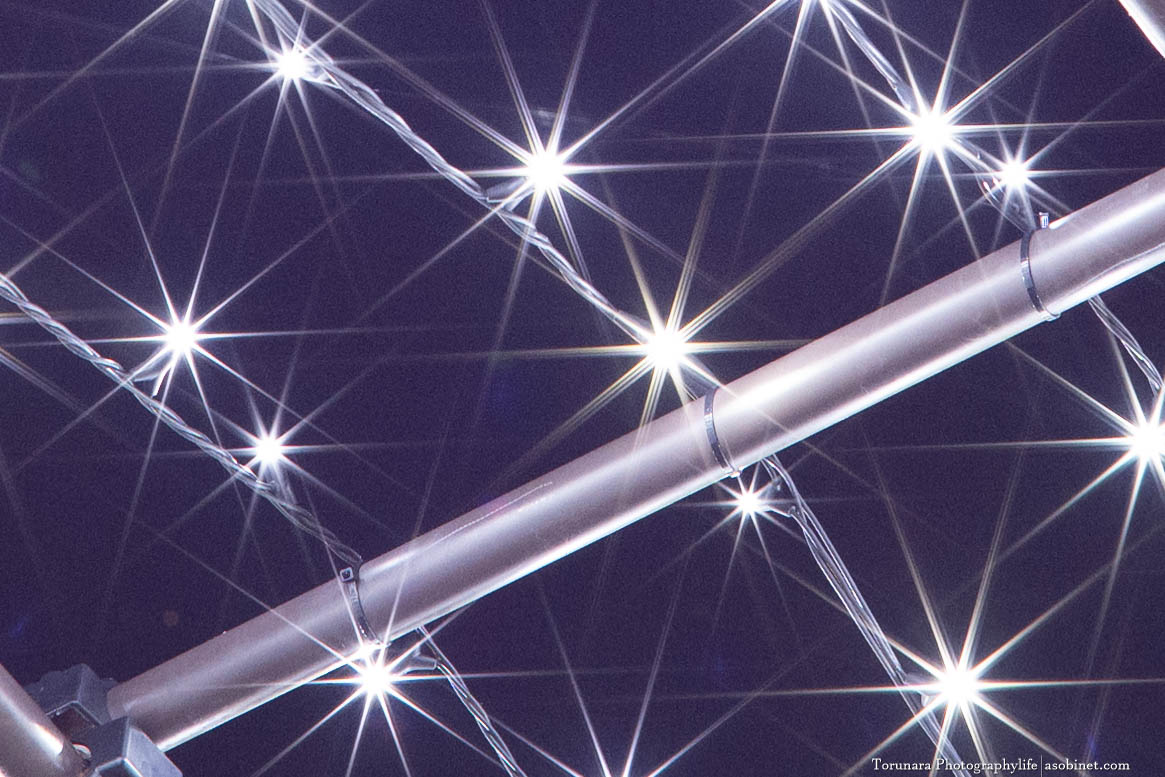

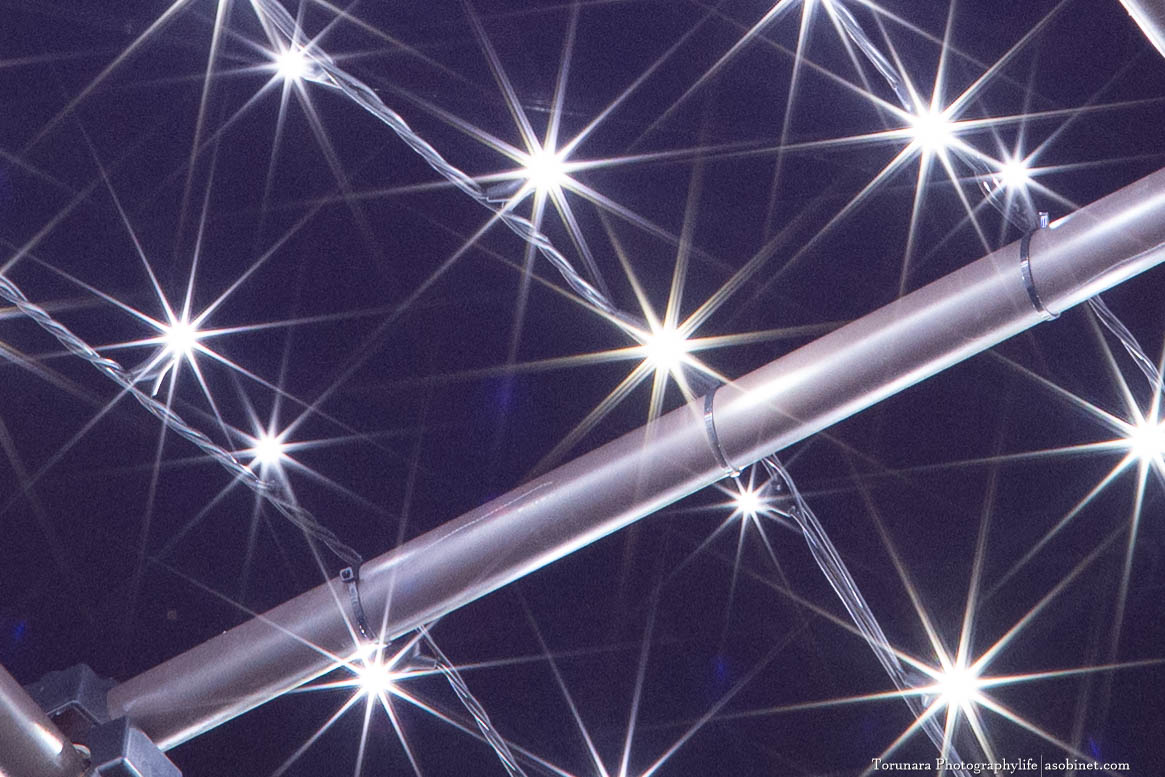

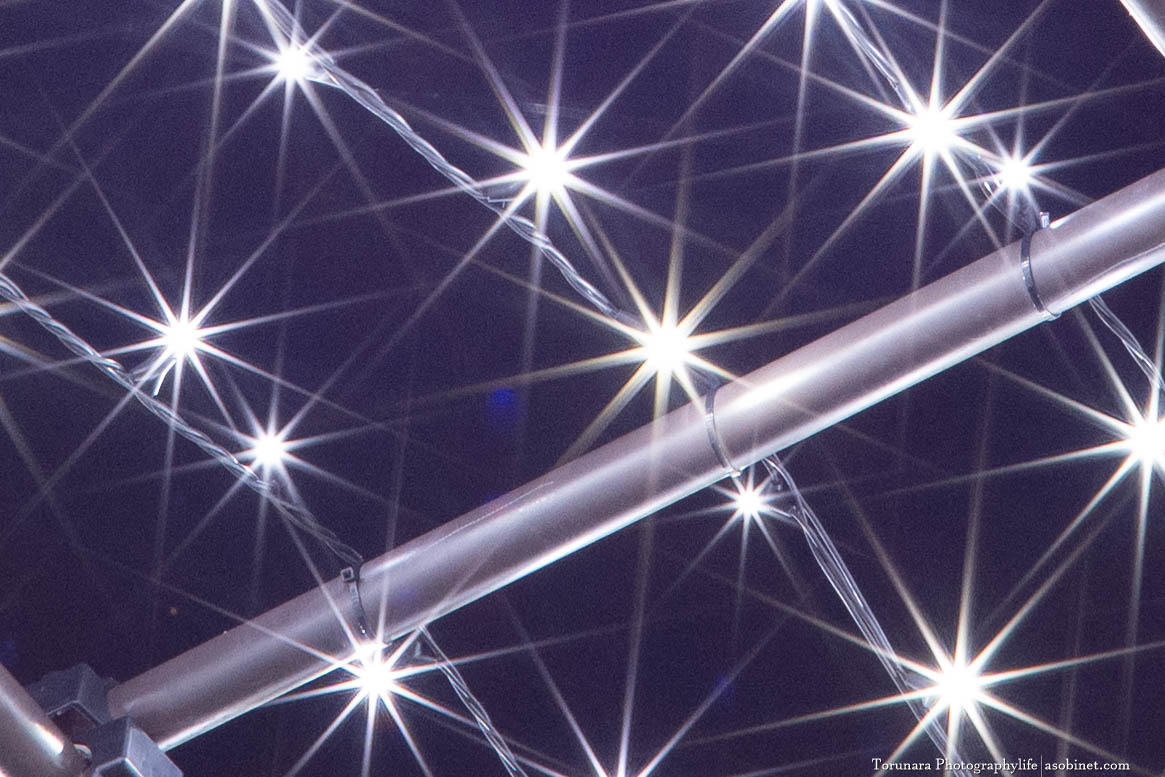

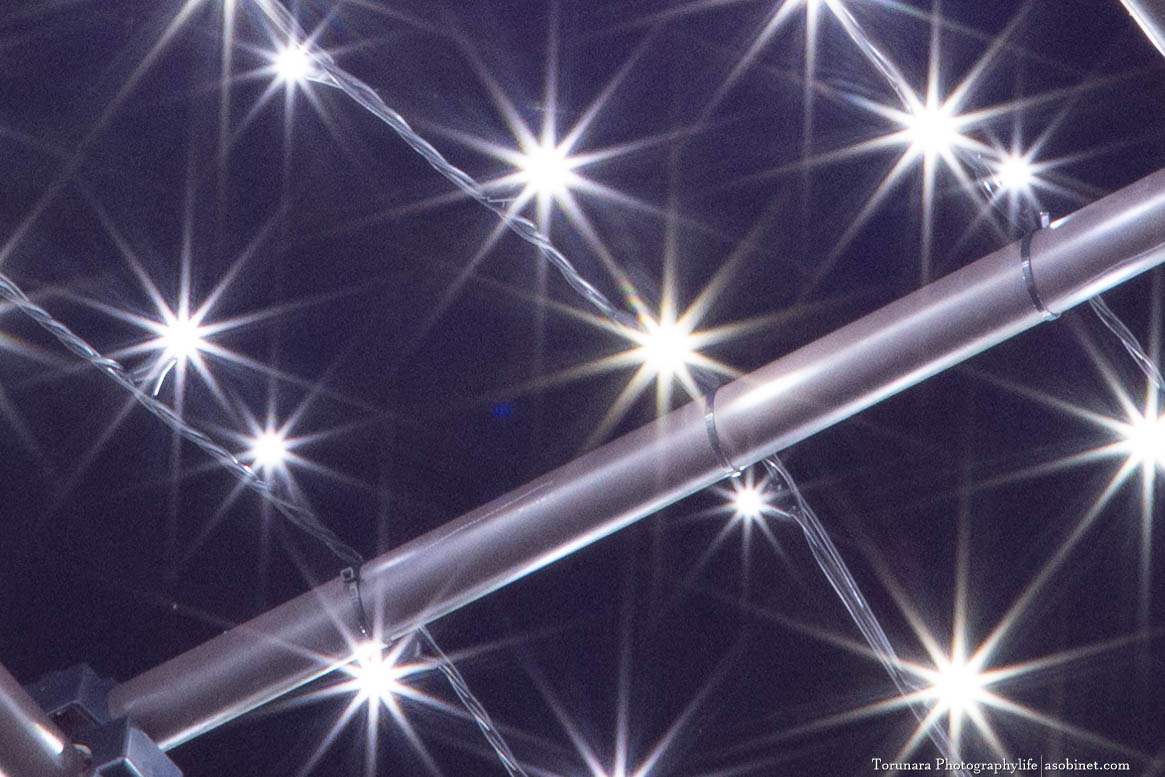

光条

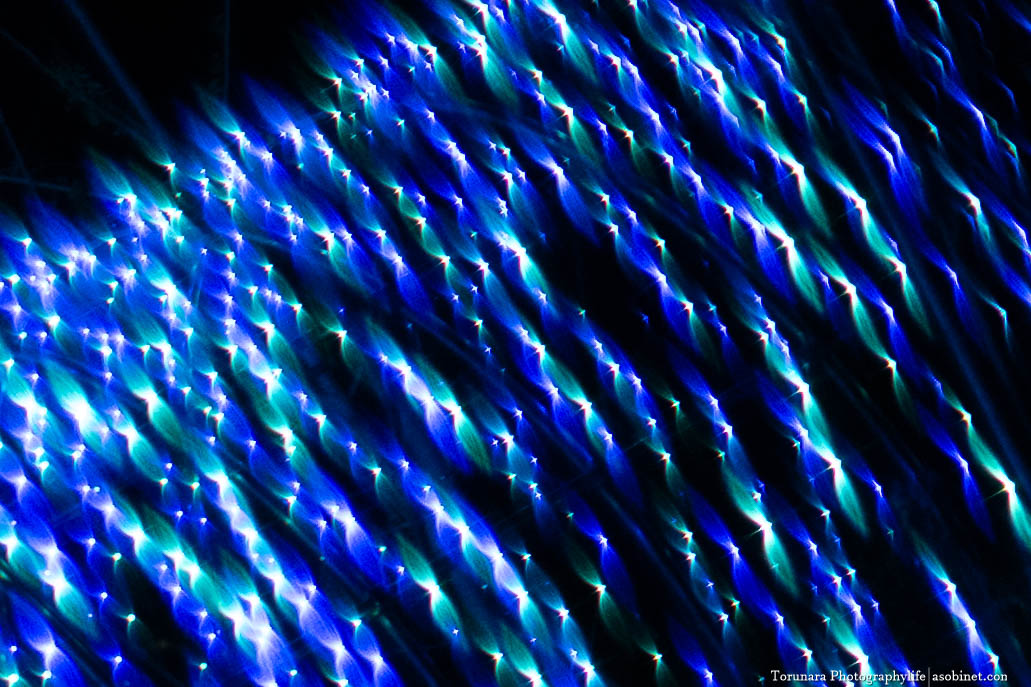

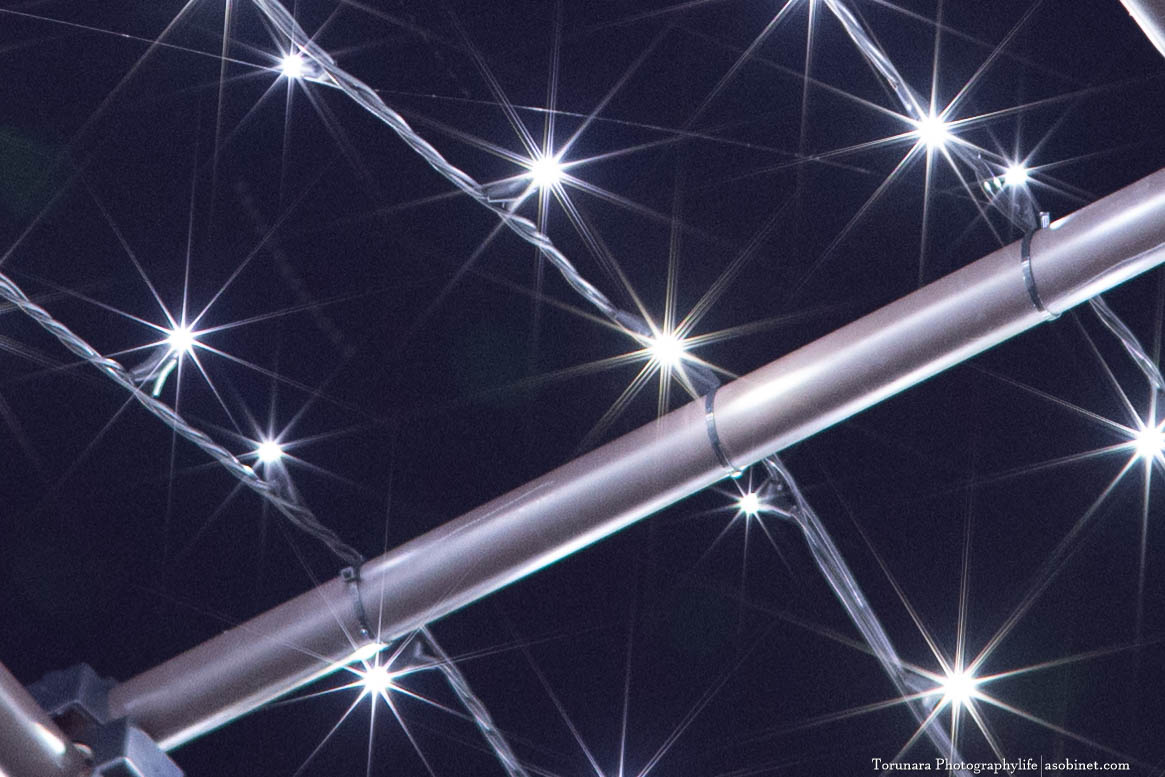

NOKTONらしいシャープで綺麗な光条。小絞りを使う必要はなく、F2やF2.8など少し絞れば綺麗な光条が得られるのは強み。明るさとシャープな光条を両立させることができます。

NOKTONらしいシャープで綺麗な光条。小絞りを使う必要はなく、F2やF2.8など少し絞れば綺麗な光条が得られるのは強み。明るさとシャープな光条を両立させることができます。

- F5.6

- F8.0

- F11

- F16

まとめ

良かったところ

ココがおすすめ

- 手頃な価格

- 小型軽量

- 金属製のしっかりとした作り

- 適度な操作性のフォーカスリング

- 十分に絞ると全体的に良好な解像性能

- 色収差を適度に補正

- 像面湾曲を良好に補正

- 歪曲収差を良好に補正

- フレア耐性が良好

- 光条がシャープ

VMマウントのフォクトレンダーレンズとしては手頃な価格で、なおかつ40mmの貴重な大口径レンズ。金属製のしっかりとした鏡筒に、昔名がらのダブルガウスタイプを採用。把握しやすい光学特性もあり使い勝手のよい大口径レンズに仕上がっています。接写時は球面収差の作用で滲むように柔らかい描写が魅力的。

悪かったところ

ココに注意

- レンズフードが別売り

- 絞り開放付近がソフトな画質

- コマ収差が非常に目立つ

- 球面収差が非常に目立つ

- 撮影距離が長いと後ボケが騒がしい

- 周辺減光が目立つ

- 玉ボケが角ばりやすい

主な欠点はダブルガウスタイプの典型的な収差。絞りにより改善する収差が多いものの、F1.4における癖のない画質を重視する場合は要注意。あとはS.C.バージョンだからと言ってフレアが出やすくなるわけではありません。クラシカルなフレアや低コントラストを期待する場合も他の選択肢を検討したほうが良いでしょう。

結論

満足度は90点。

満足度は90点。

典型的なダブルガウスタイプの特性を持つ40mm F1.4。古い設計でF1.4から優れた光学性能を期待することはできませんが、絞りによる描写の調整が容易。初心者にもおすすめしやすいレンズ。Mマウントレンズは数あれど40mmの大口径レンズは選択肢が少なく、手頃な価格もあって最初の単焦点レンズとして打ってつけ。

| NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

| NOKTON Classic 40mm F1.4 VM | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

購入するを悩んでいる人

前述したように、他に選択肢がほとんどありません。何を迷う必要がありましょうか。

NOKTON Classic 35mm F1.4 II SC VM

本レンズのマルチコート版。比較して色調がニュートラルで現代的な写りのようです。並べて比較したことが無いので詳しくはノーコメント。撮影後に自分で色を調整したい人はM.C.版が無難。

NOKTON 40mm F1.2 Aspherical

より複雑なレンズ構成に非球面レンズを2枚使用した新設計。さらに最短撮影距離が0.5mと短く、使い勝手が向上しています。ただし販売価格が倍以上となっているため、もはや別枠のレンズ。

購入早見表

| NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

| NOKTON Classic 40mm F1.4 VM | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| ビックカメラ | マップカメラ | ||

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

作例

関連レンズ

関連記事

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビュー完全版

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.5 ボケ編

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.4 諸収差編

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.3 解像チャート編

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.2 遠景解像編

- NOKTON Classic 40mm F1.4 S.C VM レンズレビューVol.1 外観・操作編