このページでは「LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S.」のレビューを掲載しています。

LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S.のレビュー一覧

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビュー完全版

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.5 諸収差編

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.4 ボケ編

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.3 解像チャート編

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.2 遠景解像編

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.1 外観・操作・AF

管理人の評価

| ポイント | 評価 | コメント |

| 価格 | 高くも安くもない | |

| サイズ | 同クラスで最小 | |

| 重量 | 同クラスで最軽量 | |

| 操作性 | 必要最低限 | |

| AF性能 | カメラ側にボトルネックあり | |

| 解像性能 | 最高ではないが良好 | |

| ボケ | 後ボケが驚くほど滑らか | |

| 色収差 | 良好な補正状態 | |

| 歪曲収差 | このクラスでは適切 | |

| コマ収差・非点収差 | 広角側でやや目立つ | |

| 周辺減光 | 広角側でやや目立つ | |

| 逆光耐性 | 大きな問題なし | |

| 満足度 | 器用貧乏を抜け出す多彩な高倍率 |

評価:

器用貧乏を抜け出す多彩な高倍率

小型軽量ながらバランスの良い光学性能を備え、0.5倍のマクロ撮影や効果的な手振れ補正を備えています。光学性能にこれと言った弱点はなく、さらに防塵防滴・フッ素コーティングの耐候性もバッチリ。これに一級品と言ってもよい柔らかい後ボケが加わり、コストパフォーマンスの高い高倍率ズームに仕上がっています。あえて言えば24mmが使えないことが欠点ですが、購入前に気が付きやすいポイント。

Despite its small size and light weight, it offers well-balanced optical performance, 0.5x macro shooting, and effective image stabilization. There are no weaknesses in the optical performance, and the weather resistance of the dustproof, drip-proof, fluorine coating is also perfect. Add to this a soft rear bokeh that can be described as first-rate, and you have an all-in-one zoom lens with excellent cost performance.

Index

まえがき

2024年2月にパナソニックが正式発表したLマウント用の高倍率ズームレンズ。特徴はなんといってもコンパクトなレンズサイズ。フルサイズミラーレス用の光学7倍を超える高倍率ズームとしては世界最小・最軽量で、携帯性の良好なレンズサイズを実現。代償として、高倍率ズームとしてはズームレンジが狭く、開放F値は高めですが日中の屋外であればISO感度上昇に悩まされることはないでしょう。

- 商品ページ

- 仕様表

- データベース

- 発売日:2024年4月18日(木)

- 予約開始日:2024年2月28日10時

- 希望小売価格:132,000円(税込)

- フォーマット:フルサイズ

- マウント:ライカL

- 焦点距離:28-200mm

- 開放絞り:F4-7.1

- 最小絞り:F32-45

- 絞り羽根:9枚 円形絞り

- レンズ構成:13群17枚

(非球面レンズ1枚、EDレンズ4枚、UHRレンズ1枚) - 最短撮影距離:0.14m(W) / 0.65m(T)

- 最大撮影倍率:0.50x(W)

- フィルター径:67mm

- サイズ:φ77.3×93.4mm

- 重量:413g

- 防塵防滴:対応

- AF:リニアモーター

- 手ぶれ補正:搭載 協調時 6.5段分

- その他機能:

・フォーカスブリージングを抑えた設計

小型軽量な高倍率ズームですが、最大撮影倍率0.5倍の高い接写性能、防塵防滴や-10度の耐低温設計のタフなレンズ。さらにDual.I.S 2に対応する光学手振れ補正を搭載しているため、スローシャッターを利用できるシーンではISO感度の上昇を抑えることが可能となっています。

レンズサイズはF1.8シリーズや20-60mm F3.5-5.6よりは大きめ。と言っても、高倍率ズームレンズの中で驚くほど小型軽量であることに違いありません。

レンズサイズはF1.8シリーズや20-60mm F3.5-5.6よりは大きめ。と言っても、高倍率ズームレンズの中で驚くほど小型軽量であることに違いありません。

価格のチェック

売り出し価格は118,800円。競合他社と見比べた際に高くも安くもありません。ライカLマウントでは唯一無二の高倍率ズームとなるため、小型軽量なレンズサイズと開放F値のバランスに納得できるかがポイントとなりそうです。

レンズレビュー

外観・操作性

箱・付属品

元箱はLUMIX Sシリーズらしい、黒を基調として赤色のラインが入ったシンプルなデザイン。中身の緩衝材はプラスチック素材少なめで、主に紙素材で構成。

元箱はLUMIX Sシリーズらしい、黒を基調として赤色のラインが入ったシンプルなデザイン。中身の緩衝材はプラスチック素材少なめで、主に紙素材で構成。 レンズ本体のほか、前後のキャップにレンズフードが付属。書類は説明書と保証書が付属します。

レンズ本体のほか、前後のキャップにレンズフードが付属。書類は説明書と保証書が付属します。

外観

外装はポリカーボネート製の鏡筒とゴム製フォーカスリング・ズームリングで構成。LUMIX Sシリーズらしい素材・塗装・デザイン。しっかりとした作りですが、販売価格を考慮すると少し安っぽく感じるかもしれません。

外装はポリカーボネート製の鏡筒とゴム製フォーカスリング・ズームリングで構成。LUMIX Sシリーズらしい素材・塗装・デザイン。しっかりとした作りですが、販売価格を考慮すると少し安っぽく感じるかもしれません。

焦点距離やレンズロゴなどは基本的にプリントですが、大きく表示された焦点距離「28-200mm」の部分は刻印のうえで塗装されています。 レンズサイズは50mm F1.8や20-60mm F3.5-5.6よりも少し大きめですが、驚くほどの差はありません。このサイズで高倍率ズームレンズを使うことができるのは便利。

レンズサイズは50mm F1.8や20-60mm F3.5-5.6よりも少し大きめですが、驚くほどの差はありません。このサイズで高倍率ズームレンズを使うことができるのは便利。

ズームによるレンズの伸び方

28mmから望遠端の200mmへのズーム操作で内筒が徐々に伸びます。内筒は2段階で伸びるように構成され、200mm時の全長は縮長と比べて倍程度。

- 28mm

- 35mm

- 50mm

- 70mm

- 100mm

- 135mm

- 200mm

開放F値の変動

広角端から望遠端まで、開放F値が徐々に大きくなっています。変動に偏りはなく、焦点距離に応じてF値が0.1刻みで大きくなっていきます。参考までに主要な焦点距離における開放F値を以下に掲載。(実際には0.1刻みでF値が変化します)

| 焦点距離(mm) | 開放F値(F) |

| 28 | 4.0 |

| 35 | 4.5 |

| 50 | 4..9 |

| 70 | 5.5 |

| 100 | 5.9 |

| 135 | 6.3 |

| 200 | 7.1 |

ハンズオン

高倍率ズームレンズとは思えないサイズ・重量。20-60mm F3.5-5.6とほとんど変わりません。このサイズで「200mm F7.1」を使えるのであれば、許容範囲内。質感は価格を考慮すると少し安っぽいですが、防塵防滴・フッ素コーティングなど耐候性に不満はありません。

高倍率ズームレンズとは思えないサイズ・重量。20-60mm F3.5-5.6とほとんど変わりません。このサイズで「200mm F7.1」を使えるのであれば、許容範囲内。質感は価格を考慮すると少し安っぽいですが、防塵防滴・フッ素コーティングなど耐候性に不満はありません。

前玉・後玉

レンズ前面にはフッ素コーティングが施されているので、水滴や油汚れの付着時にメンテナンスがしやすくなっています。とはいえ、傷や粉じんなどのダメージが予想できる環境であれば、プロテクトフィルターを装着するのがおすすめ。フィルター径は67mmで、F1.8シリーズや無印 LUMIX Sレンズの多くと共有が可能。前面にはレンズ名がプリントされていますが、反射を抑えたダークグレーのカラーリングでフィルター面への写りこみを抑制。

レンズ前面にはフッ素コーティングが施されているので、水滴や油汚れの付着時にメンテナンスがしやすくなっています。とはいえ、傷や粉じんなどのダメージが予想できる環境であれば、プロテクトフィルターを装着するのがおすすめ。フィルター径は67mmで、F1.8シリーズや無印 LUMIX Sレンズの多くと共有が可能。前面にはレンズ名がプリントされていますが、反射を抑えたダークグレーのカラーリングでフィルター面への写りこみを抑制。

金属製のレンズマウントは5本のビスで本体に固定されています。マウントの周囲には防塵防滴用のシーリングがあります。後玉はズーム操作で前後に移動する模様。ちなみにレンズの製造国は中国と表示。

金属製のレンズマウントは5本のビスで本体に固定されています。マウントの周囲には防塵防滴用のシーリングがあります。後玉はズーム操作で前後に移動する模様。ちなみにレンズの製造国は中国と表示。

フォーカスリング

レンズ先端にはゴム製フォーカスリングを搭載。競合他社の純正レンズよりも回転操作が重めですが、滑らかに回転します。ソニーのようなゆるゆるの操作性ではなく、キヤノンやニコンよりも使いやすい印象あり。

レンズ先端にはゴム製フォーカスリングを搭載。競合他社の純正レンズよりも回転操作が重めですが、滑らかに回転します。ソニーのようなゆるゆるの操作性ではなく、キヤノンやニコンよりも使いやすい印象あり。

ズームリング

フォーカスリングと同じくゴム製のズームリングを搭載。適度な抵抗感でズーム全域を滑らかに回転することが可能。ストロークの間にひっかかるような強い抵抗はなく、動画撮影でもある程度は滑らかズーム操作が可能かと思います。

フォーカスリングと同じくゴム製のズームリングを搭載。適度な抵抗感でズーム全域を滑らかに回転することが可能。ストロークの間にひっかかるような強い抵抗はなく、動画撮影でもある程度は滑らかズーム操作が可能かと思います。

レンズフード

プラスチック製の花形レンズフードが付属。他のレンズと同じく、装着時のロックに対応しており、一か所にリリース用のボタンを備えています。逆さ付けに対応しているほか、花形フードながら幅広の形状で垂直に立てることが可能。

プラスチック製の花形レンズフードが付属。他のレンズと同じく、装着時のロックに対応しており、一か所にリリース用のボタンを備えています。逆さ付けに対応しているほか、花形フードながら幅広の形状で垂直に立てることが可能。

装着例

LLUMIX S5IIに装着。Sシリーズのカメラとしては小型軽量なボディですが、コンパクトな28-200mmとの組み合わせでバランス良好。20-60mmやF1.8単焦点レンズを装着しているような感覚で利用することができます。光学手振れ補正を搭載しているので、ボディ側に手振れ補正がない「SIGMA fp」のようなカメラでも使いやすいはず。

LLUMIX S5IIに装着。Sシリーズのカメラとしては小型軽量なボディですが、コンパクトな28-200mmとの組み合わせでバランス良好。20-60mmやF1.8単焦点レンズを装着しているような感覚で利用することができます。光学手振れ補正を搭載しているので、ボディ側に手振れ補正がない「SIGMA fp」のようなカメラでも使いやすいはず。

AF・MF

フォーカススピード

フォーカス駆動にはリニアモーターを使用。実使用で十分に高速ですが、他社のリニアモーター搭載レンズと比べると移動速度は平凡。ボディ側のAFアルゴリズムが問題なのか、レンズ側のモーター性能が限界なのかいまのところ判断できません。ブリージング

ブリージングとはピント位置によって画角が変化することを指します。画角の変化が大きいと、フォーカシングで画角が広がったり狭くなったりするので気が散ったり、AFが不安定化する原因となります。出来ればフォーカシングブリージングは無い方が良い。今回はブリージングの影響を確認するために、レンズを最小絞りまで絞り、最短撮影距離・無限遠で撮影した結果が以下の通り。

全体的に画角の変化がゼロとは言えないものの、ズーム全域でよく抑えられています。

28mm

100mm

200mm

精度

LUMIX S5IIとの組み合わせで良好な結果を得ることができました。ただし、開放F値が大きいため、低照度の環境(星空・水族館・屋内スポーツなど)ではパフォーマンスが大幅に低下する可能性あり。

MF

前述したように、使い勝手の良いフォーカスリングを搭載しており、カメラ側のアシスト機能も豊富。高倍率ズームレンズの中では使いやすい部類だと思います。

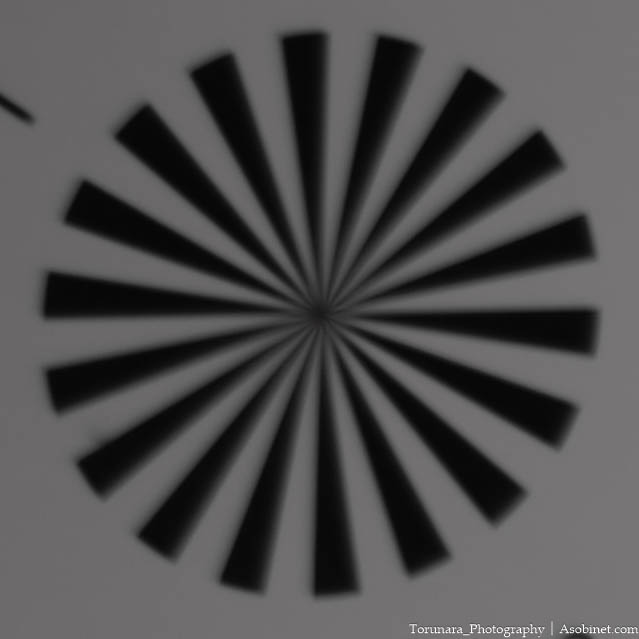

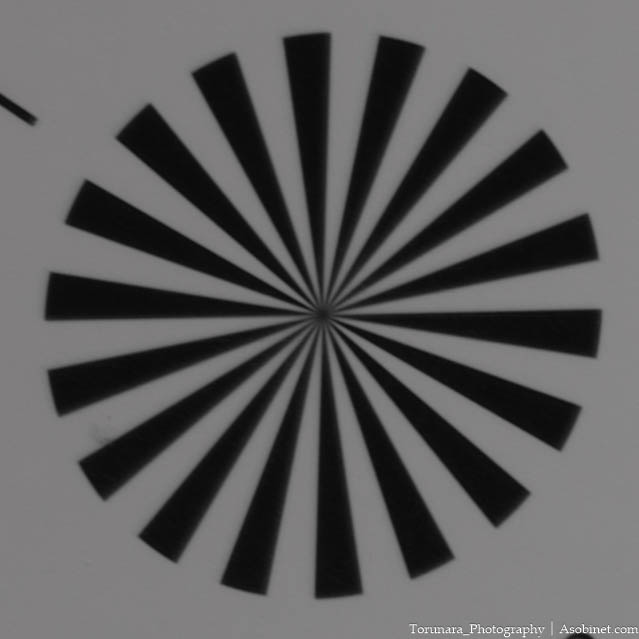

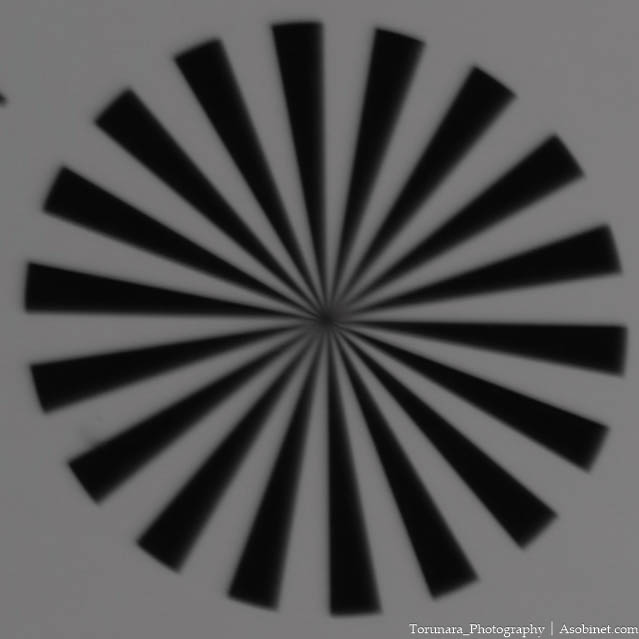

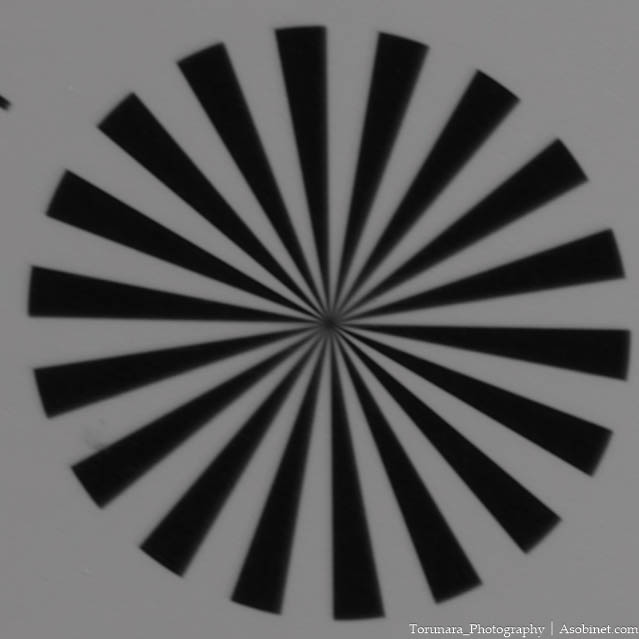

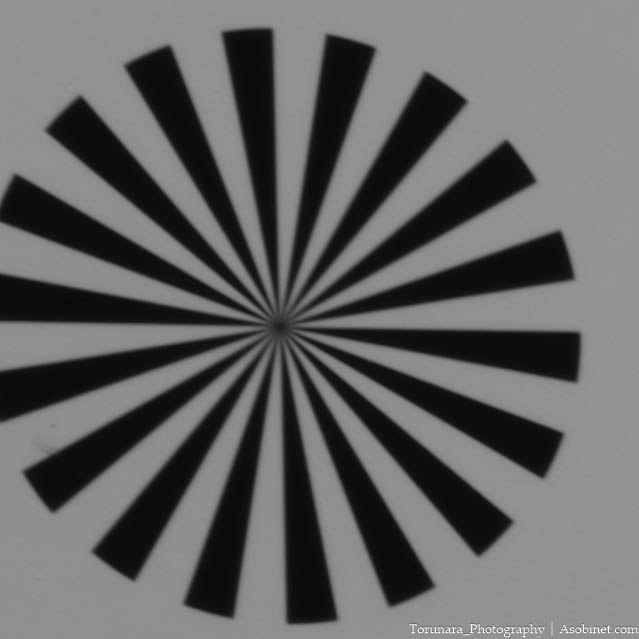

解像力チャート

撮影環境

テスト環境

- カメラボディ:LUMIX S5II

- 交換レンズ:LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S.

- パール光学工業株式会社

「【HR23348】ISO12233準拠 8K解像力テストチャート(スチルカメラ用)」

- オリンパス HYRes 3.1 解析ソフト

- 屋内で照明環境が一定

- 三脚・セルフタイマー10秒・電子シャッター

- RAW出力

- ISO 100 固定

- Adobe Lightroom Classic CCでRAW現像

・シャープネス オフ

・ノイズリダクション オフ

・色収差補正オフ

・格納されたレンズプロファイルオフ - 解析するポイントごとにピントを合わせて撮影

(像面湾曲は近接で測定が難しいので無限遠時にチェック) - 近接でのテストであることに注意(無限遠側はさらに良好となる可能性あり)

補足

今回はRAW出力を元にしてシャープネスをオフの状態で検証。ボディ出力のJPEGやRAW現像でシャープネスを整えるとより数値が向上する可能性あり。今回の数値はあくまでも「最低値」とお考え下さい。

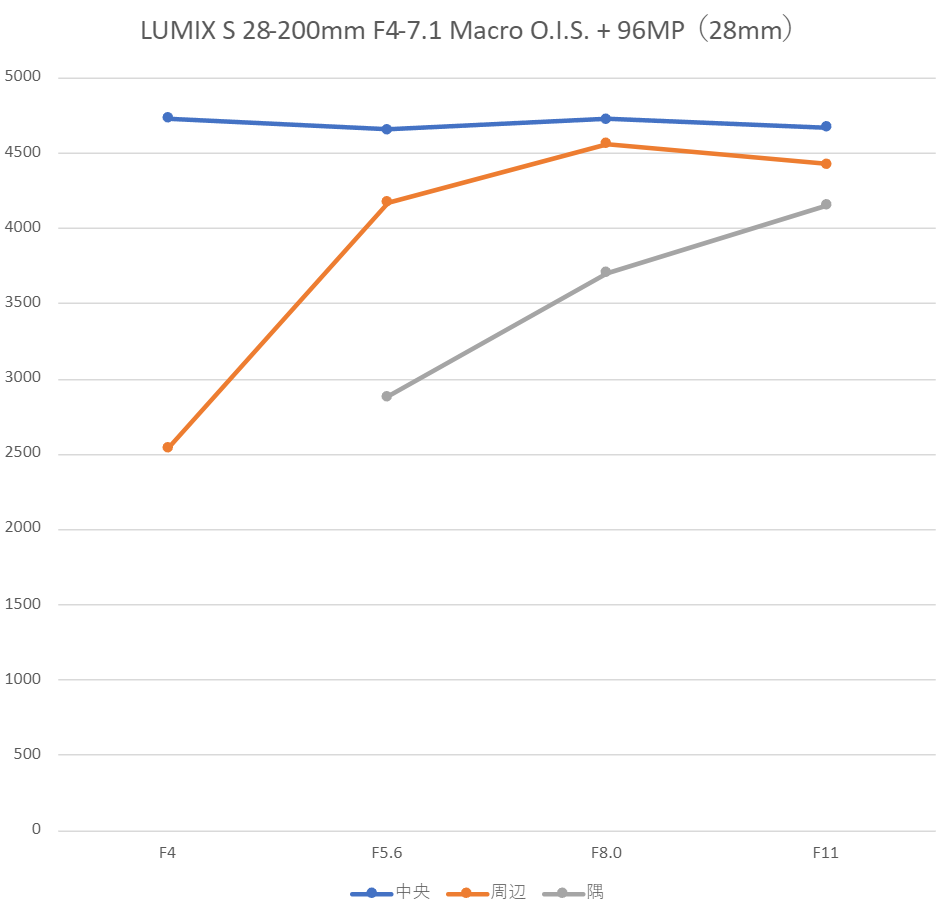

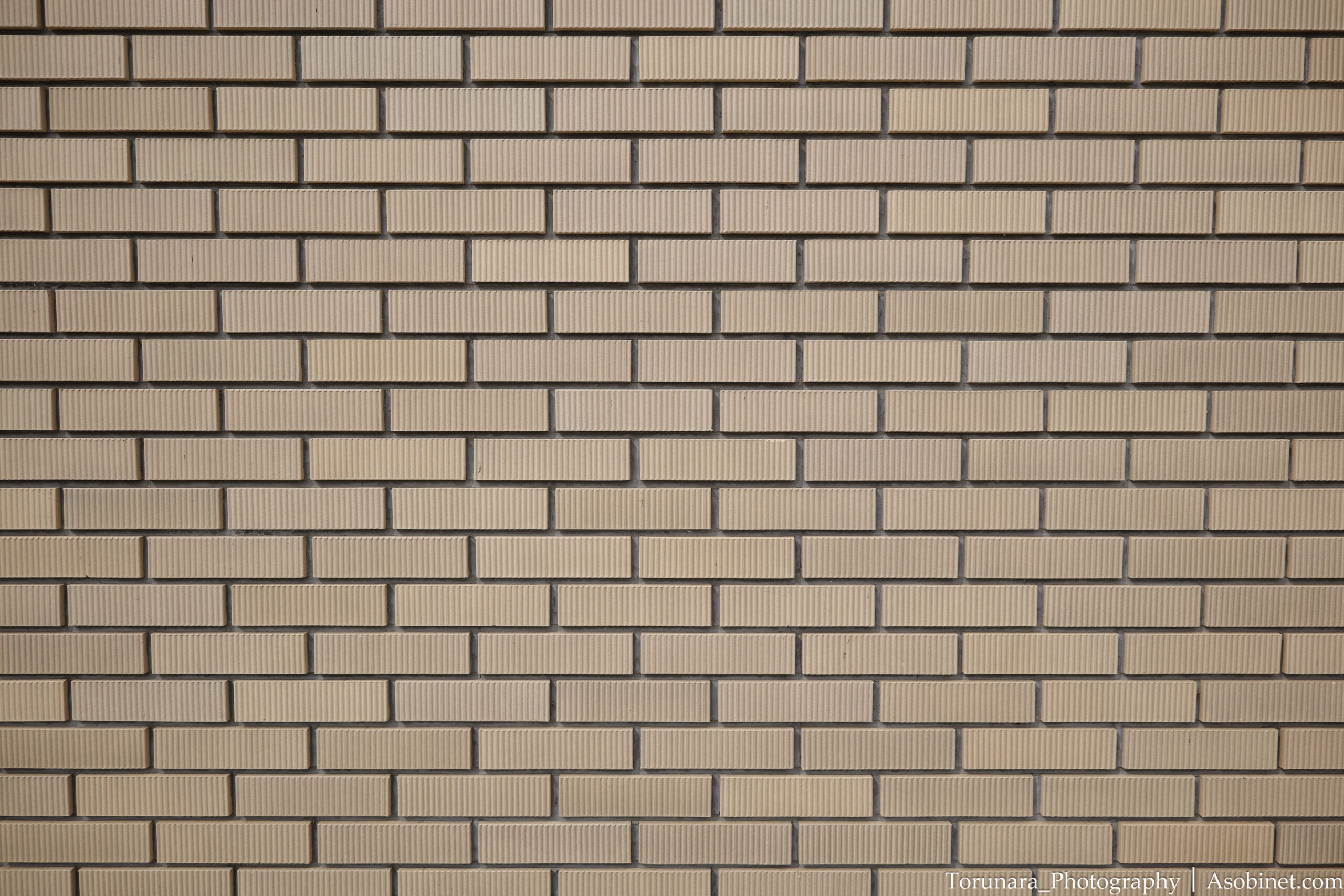

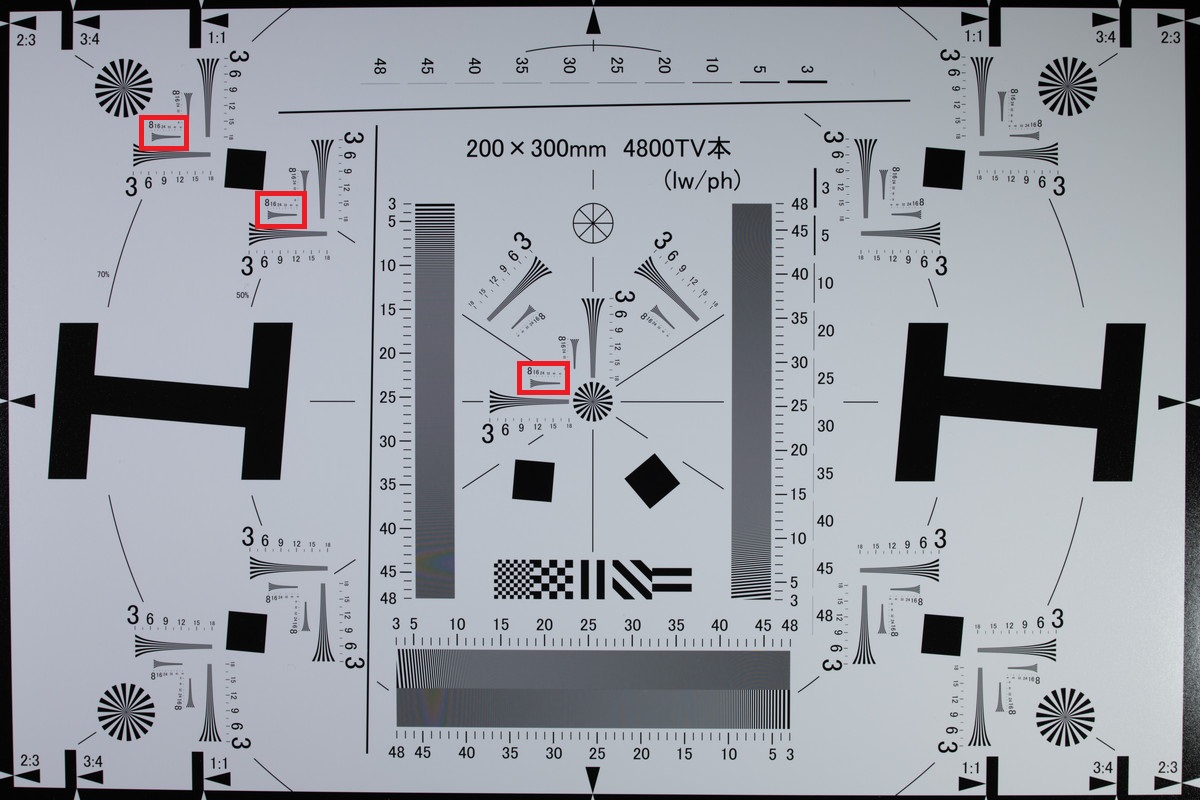

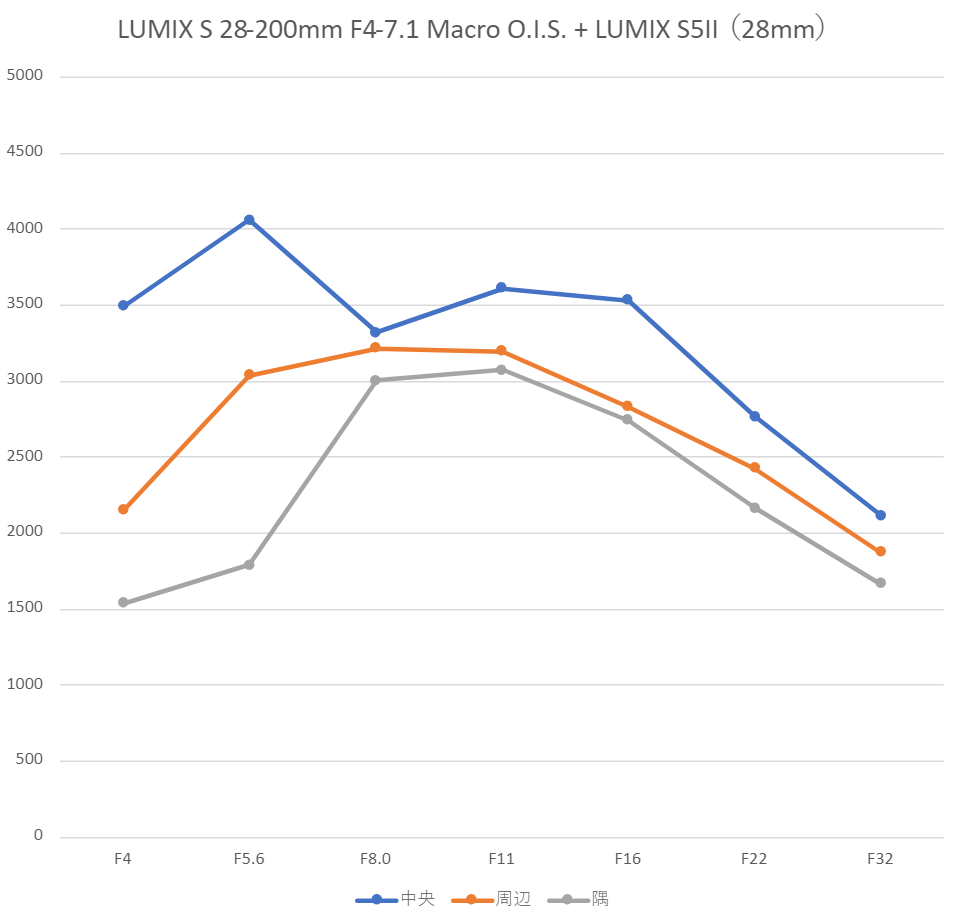

28mm

中央は絞り開放からシャープですが、周辺や隅はF5.6-8まで絞らないとソフトな画質。広角域の焦点距離は、像倍率を一定にするため解像チャートへ近寄る必要があります。広角レンズの接写時は周辺や隅の解像性能が低下する傾向があり、このレンズに限ったことではありません。あくまでも参考程度の数値とお考え下さい。遠景でのテストでは良好な結果が得られています。また、近距離でもF8まで絞ると良好。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺 | 隅 | |

| F4 | 3493 | 2149 | 1538 |

| F5.6 | 4058 | 3038 | 1788 |

| F8.0 | 3321 | 3216 | 3003 |

| F11 | 3610 | 3194 | 3074 |

| F16 | 3531 | 2832 | 2740 |

| F22 | 2768 | 2426 | 2164 |

| F32 | 2117 | 1871 | 1666 |

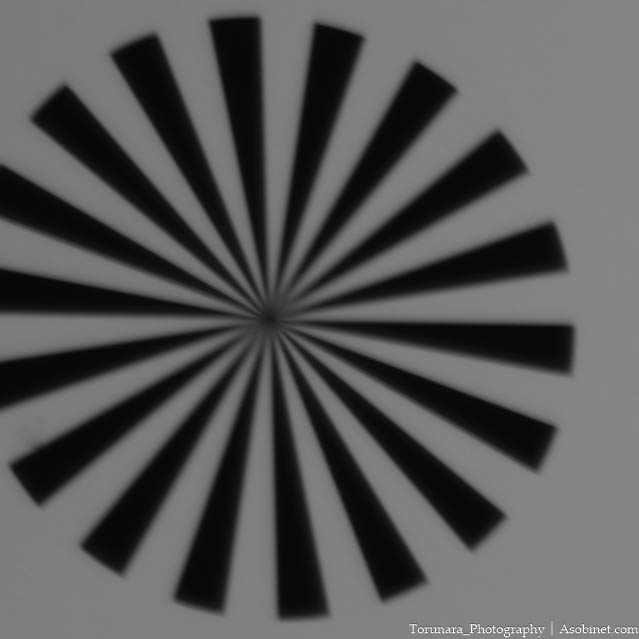

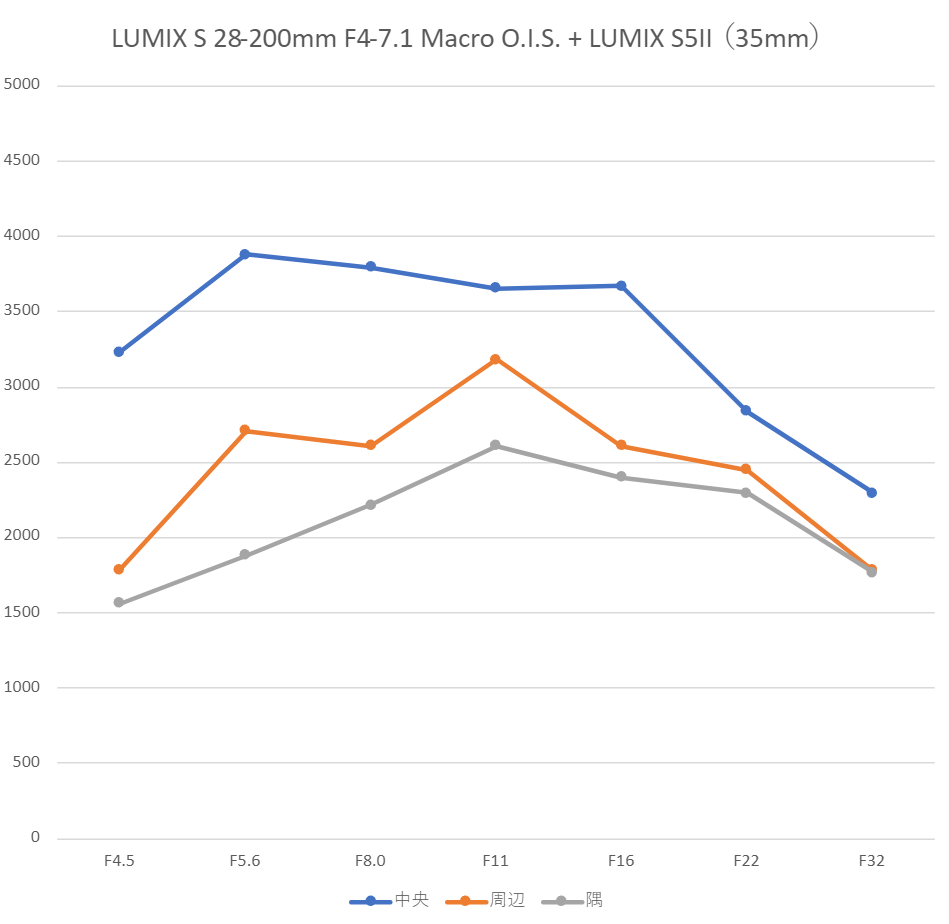

35mm

28mmと同じく中央は絞り開放から非常にシャープ。周辺や隅は28mmと同じく開放付近がソフトな画質。満足のいく結果を得るにはF8くらいまで絞る必要があります。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺 | 隅 | |

| F4.5 | 3233 | 1787 | 1561 |

| F5.6 | 3880 | 2711 | 1880 |

| F8.0 | 3796 | 2610 | 2216 |

| F11 | 3655 | 3184 | 2610 |

| F16 | 3672 | 2610 | 2400 |

| F22 | 2841 | 2449 | 2295 |

| F32 | 2296 | 1784 | 1768 |

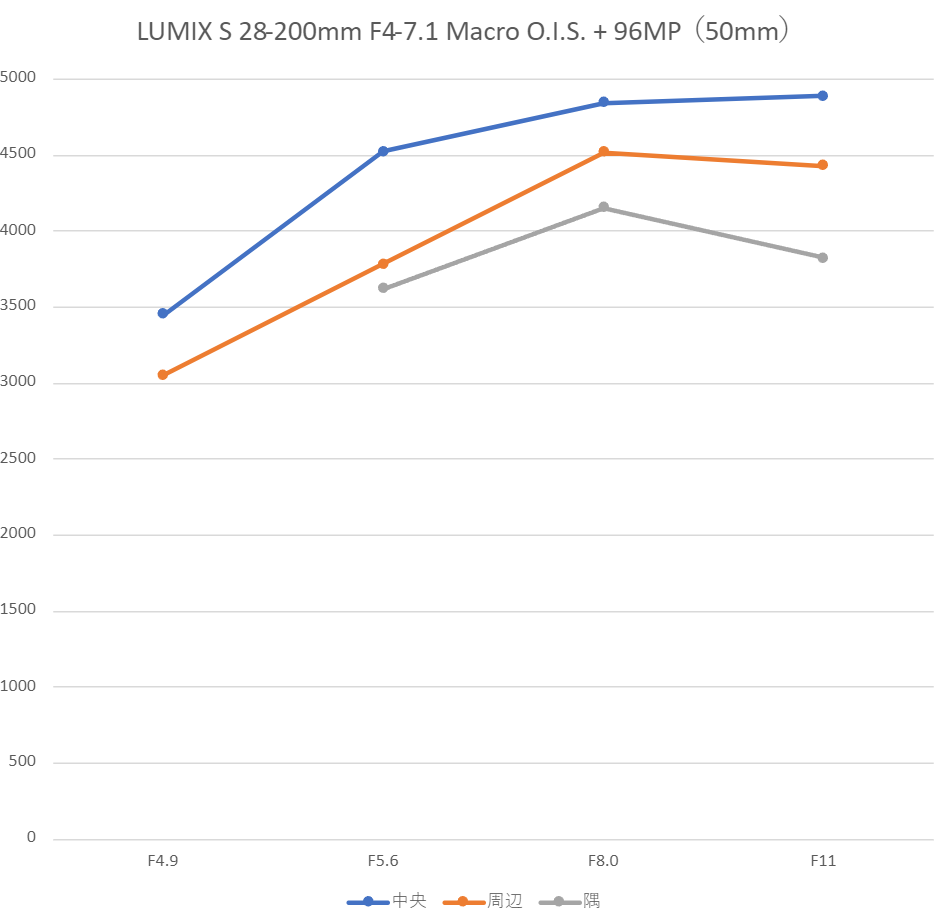

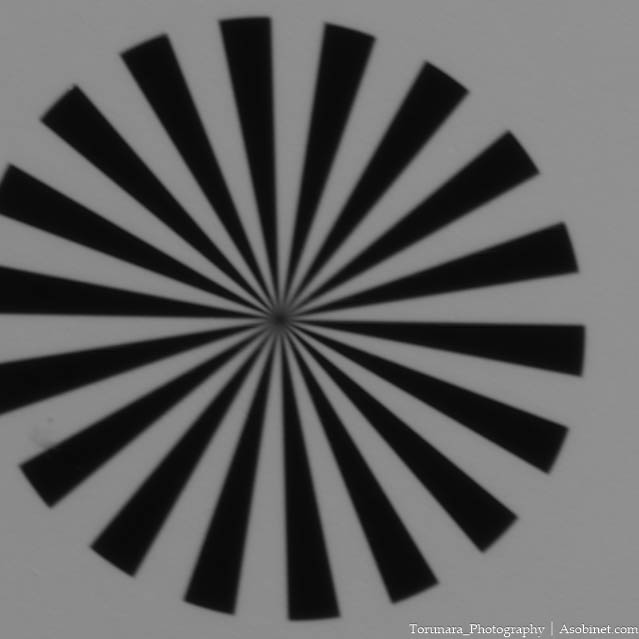

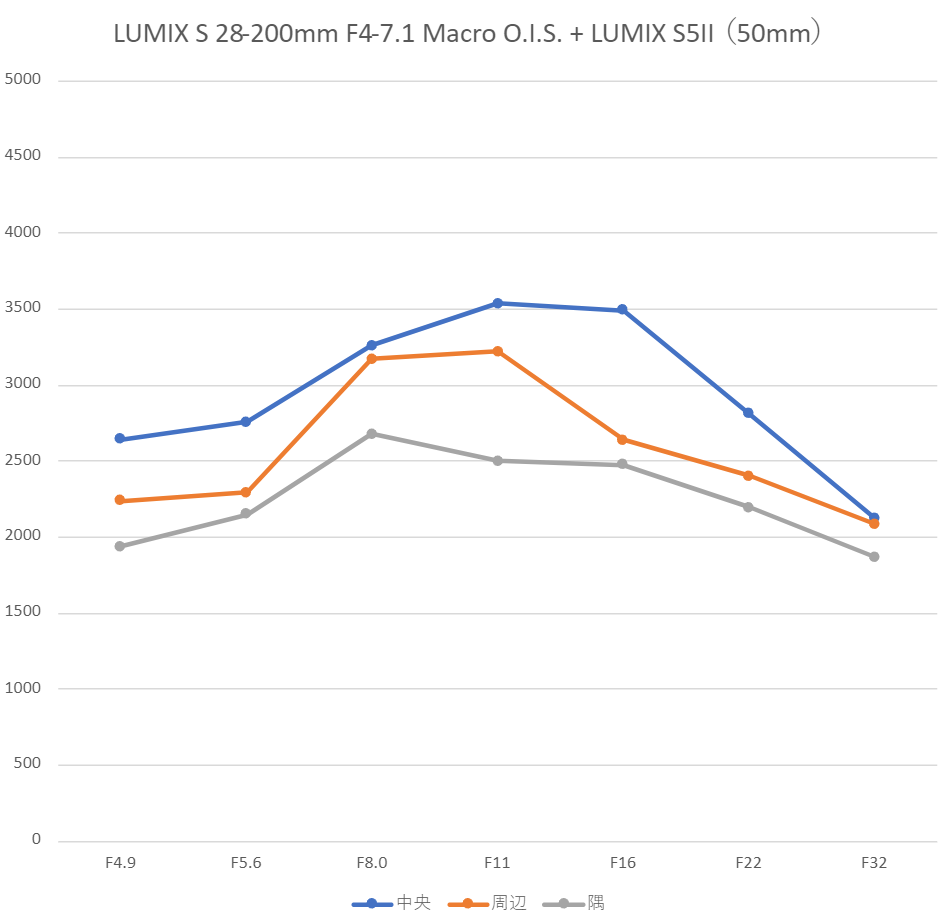

50mm

一般的な高倍率ズームであればピークの結果が得られる領域ですが、驚いたことに本レンズは絞り開放の中央がソフトな結果。絞れば全体的に改善するので、シャープでコントラストが高い結果を得たい場合は最低でも1?2段は絞るのがおススメです。これはおそらく残存する球面収差が影響していると思われます。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺 | 隅 | |

| F4.9 | 2643 | 2240 | 1938 |

| F5.6 | 2756 | 2293 | 2150 |

| F8.0 | 3260 | 3173 | 2677 |

| F11 | 3535 | 3221 | 2502 |

| F16 | 3493 | 2640 | 2474 |

| F22 | 2810 | 2400 | 2194 |

| F32 | 2126 | 2084 | 1867 |

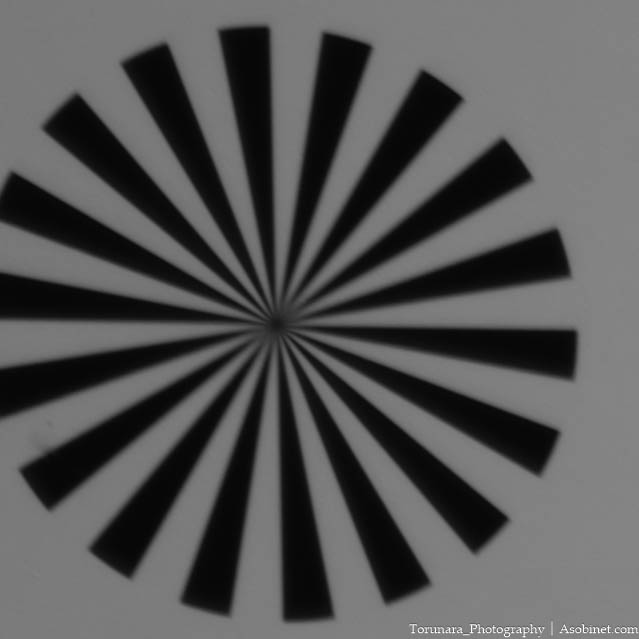

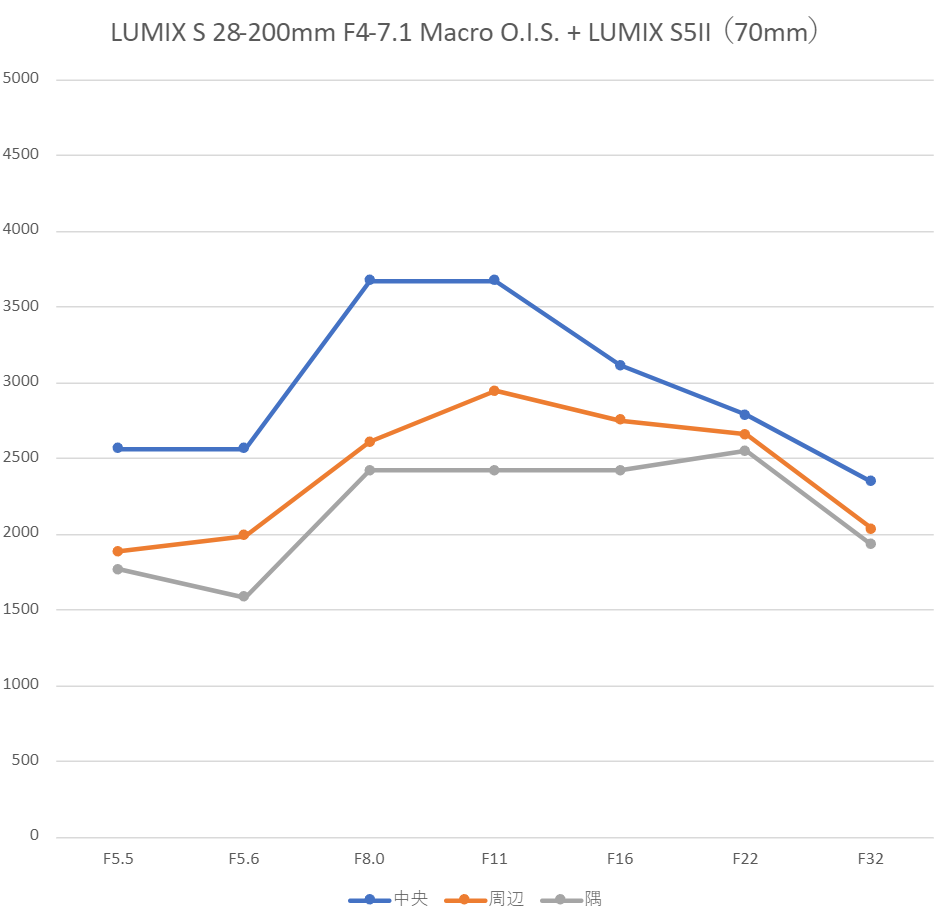

70mm

50mmと同じく、絞った際の結果は悪くないものの、絞り開放は全体的に少しソフト。必要十分なシャープネスに、適度なコントラスト低下を伴っているように見えます。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺 | 隅 | |

| F5.5 | 2566 | 1886 | 1769 |

| F5.6 | 2566 | 1989 | 1583 |

| F8.0 | 3676 | 2610 | 2421 |

| F11 | 3676 | 2945 | 2422 |

| F16 | 3112 | 2751 | 2422 |

| F22 | 2788 | 2659 | 2550 |

| F32 | 2345 | 2036 | 1928 |

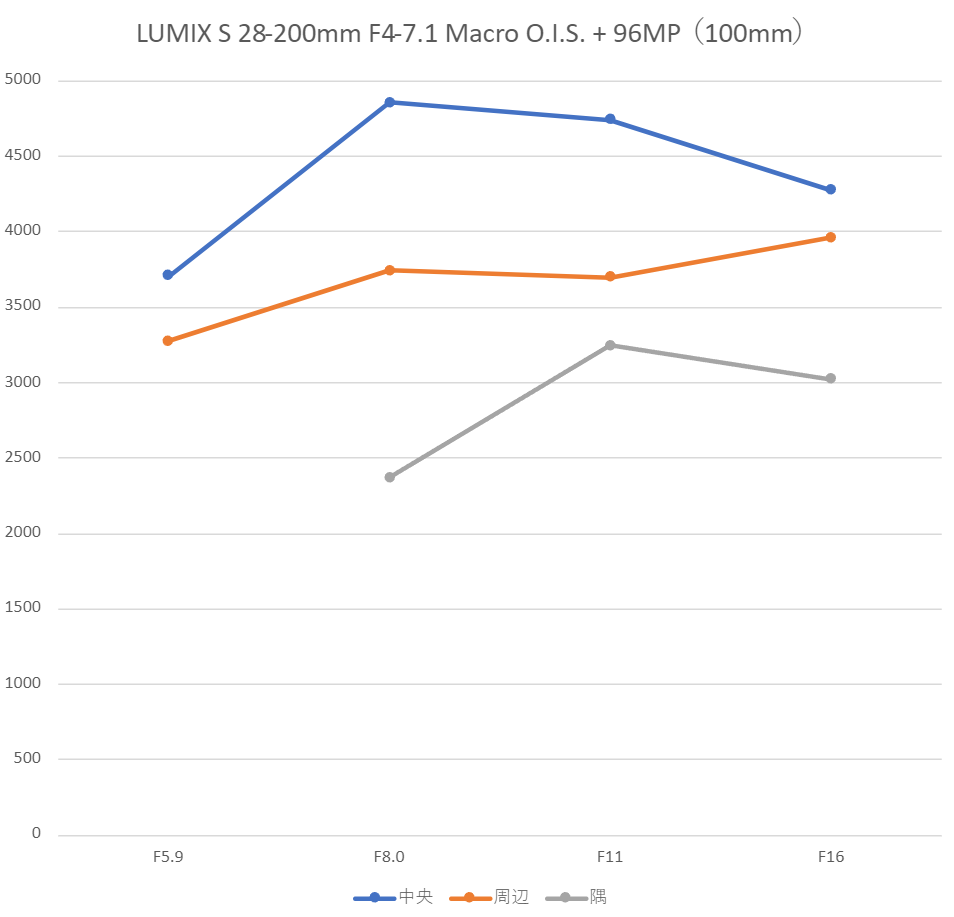

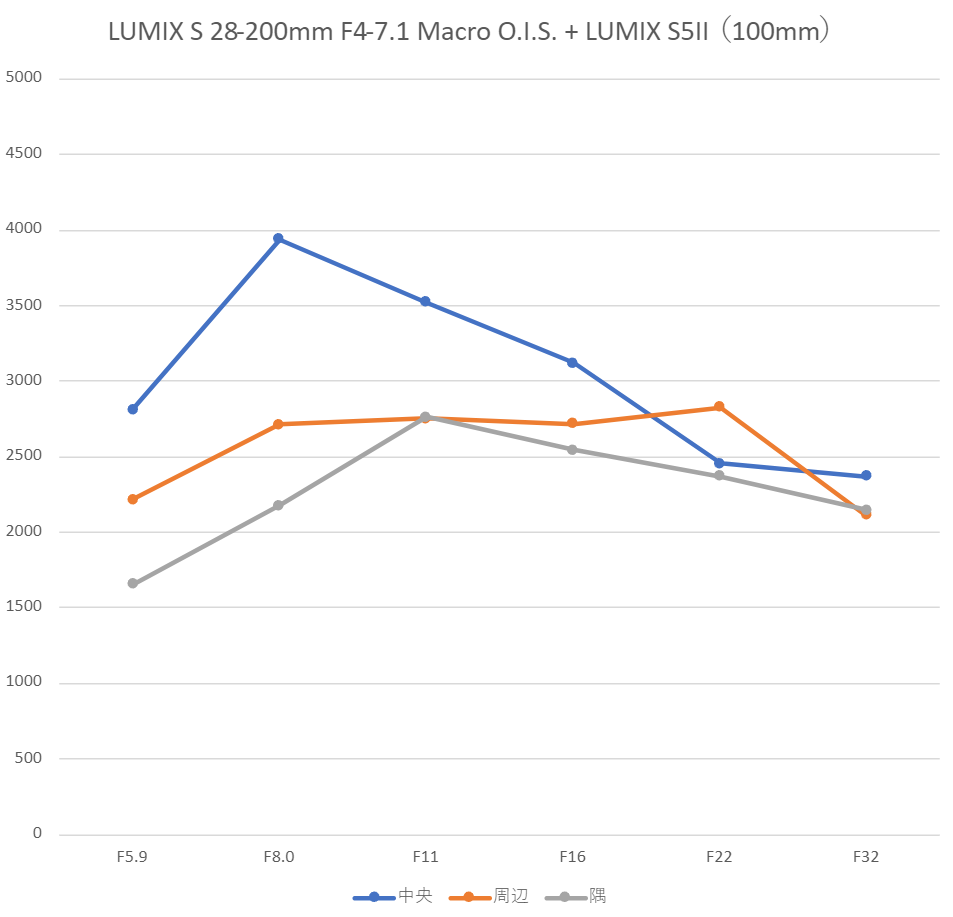

100mm

70mmと同じ傾向が続きます。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺 | 隅 | |

| F5.9 | 2815 | 2218 | 1657 |

| F8.0 | 3940 | 2711 | 2176 |

| F11 | 3523 | 2751 | 2763 |

| F16 | 3120 | 2716 | 2547 |

| F22 | 2454 | 2827 | 2373 |

| F32 | 2373 | 2114 | 2145 |

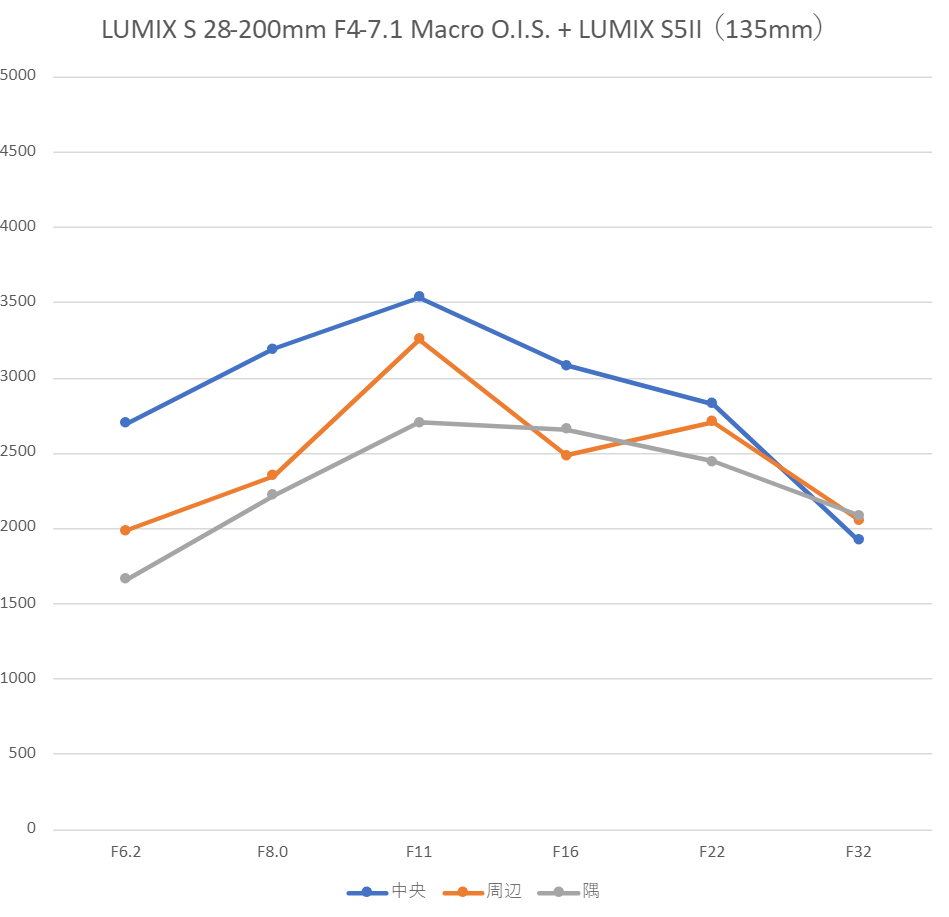

135mm

100mmと比べると絞った際のピーク値が低下。悪くない結果ですが、F11くらいまで十分に絞る必要があります。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺 | 隅 | |

| F6.2 | 2701 | 1989 | 1665 |

| F8.0 | 3194 | 2348 | 2223 |

| F11 | 3537 | 3257 | 2706 |

| F16 | 3084 | 2487 | 2658 |

| F22 | 2827 | 2707 | 2447 |

| F32 | 1920 | 2058 | 2086 |

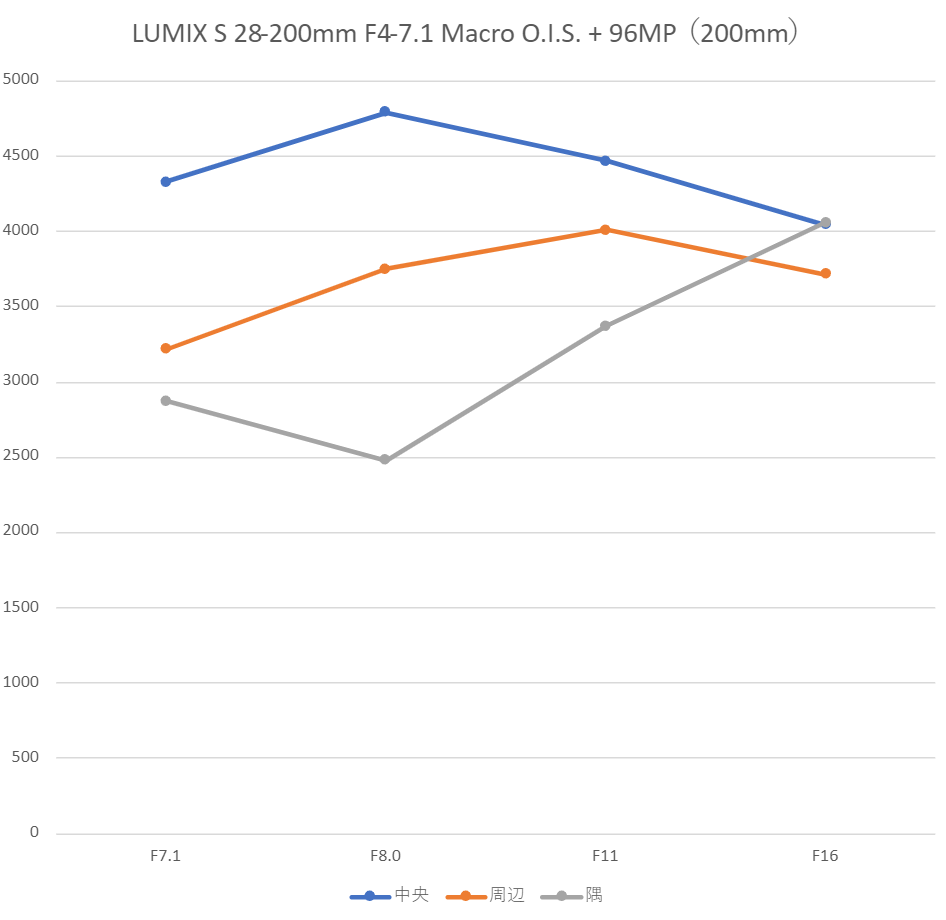

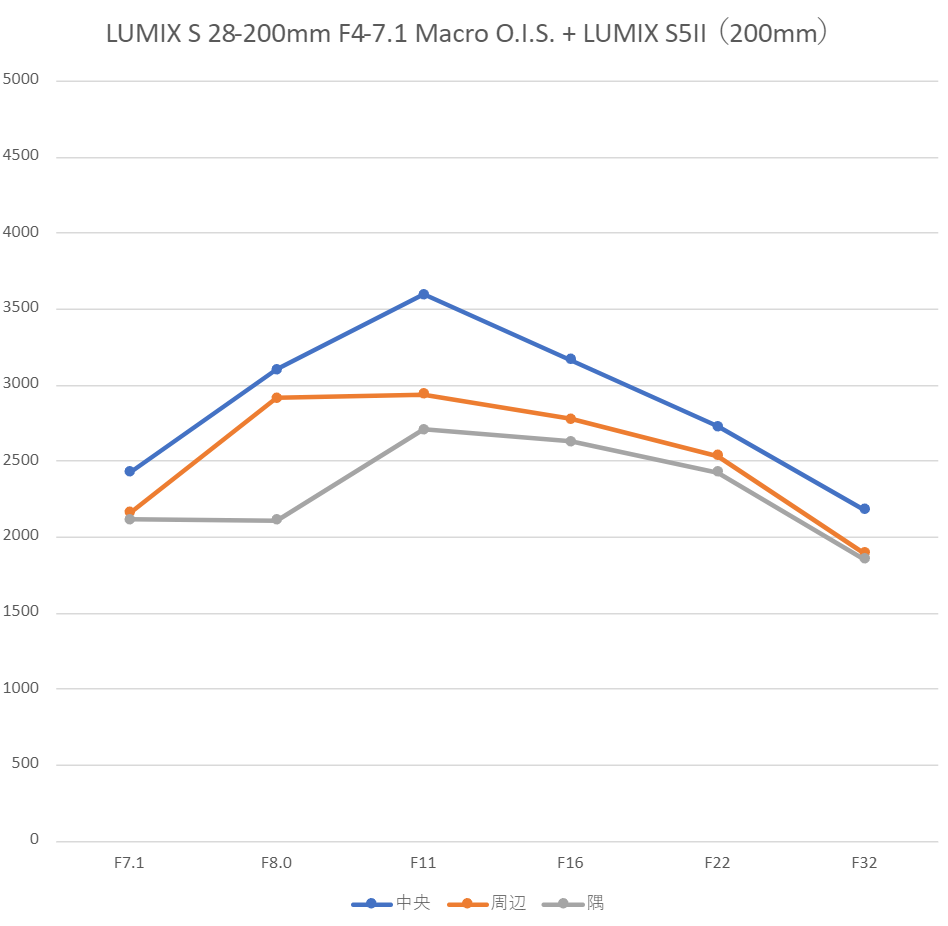

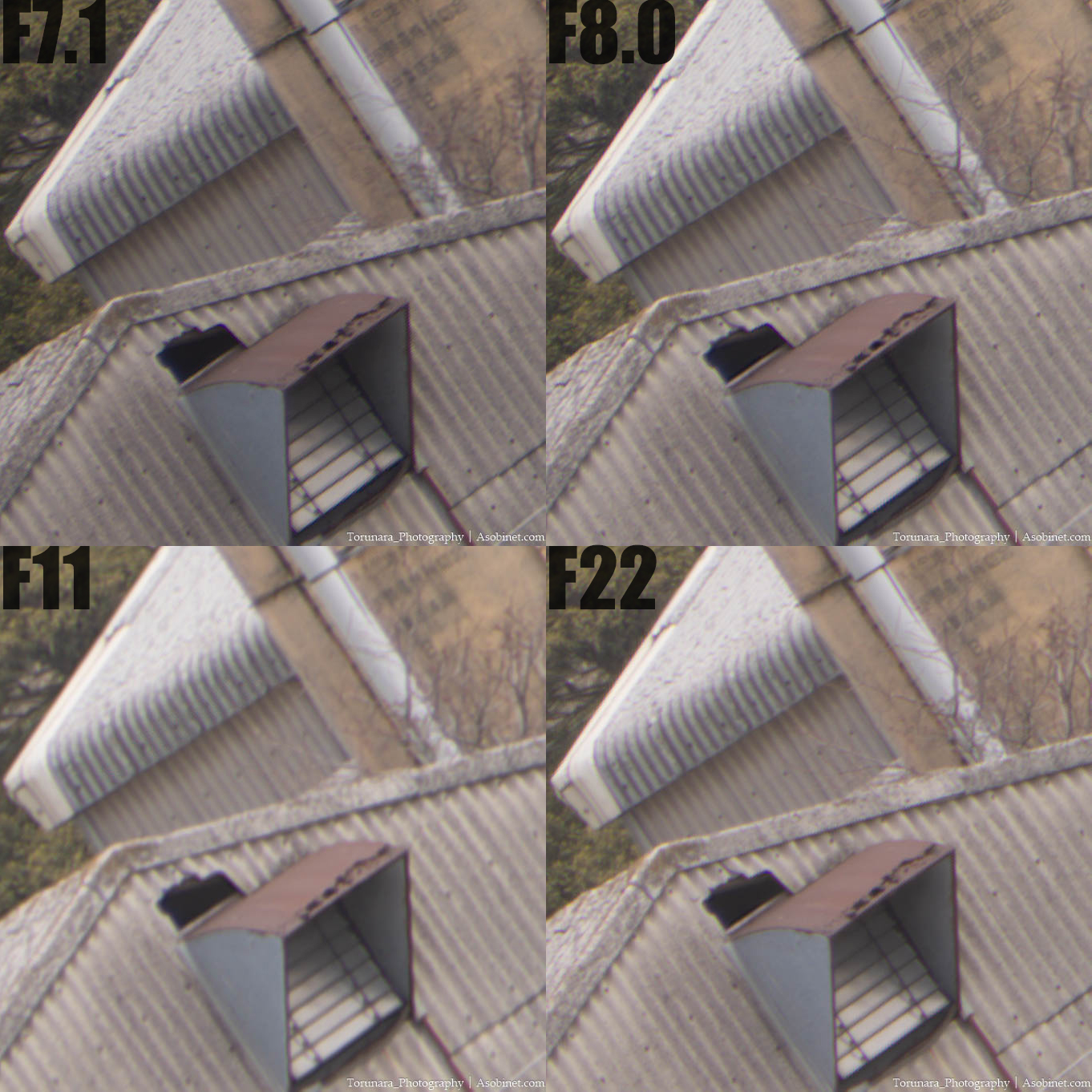

200mm

ピークの性能は135mmと同じで、望遠端における画質低下はありません。均質性も良好。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺 | 隅 | |

| F7.1 | 2425 | 2157 | 2117 |

| F8.0 | 3103 | 2913 | 2110 |

| F11 | 3593 | 2940 | 2707 |

| F16 | 3167 | 2778 | 2626 |

| F22 | 2728 | 2533 | 2425 |

| F32 | 2180 | 1893 | 1854 |

96MP ハイレゾモード(三脚・ブレ補正なし)

広角端付近は絞り開放から非常にシャープな中央解像ですが、50mm以降は少し絞ったほうが良好な結果を得ることができます。50mm以降の中央はハイレゾモードを最大限に活かせる性能ではないものの、かなり良好な結果を期待できます。周辺や隅も1?2段絞るとまずまず良好。

遠景解像力

撮影環境

- 撮影日:2024.4.18 くもり 微風

- カメラ:LUMIX S5II 96MPハイレゾモード 動体補正無

- 三脚:Leofoto LS-365C

- 雲台:SUNWAYFOTO GH-PRO II

- 露出:ISO100 絞り優先AE

- RAW:Adobe Lightroom Classic CC

・シャープネスオフ

・レンズ補正オフ

28mm

中央

単焦点レンズほどではありませんが、96MPハイレゾでシャープな結果を得ることが可能。F4からシャープですが、F5.6-8まで絞ることで細部のコントラストを高めることが可能。

周辺

F4は中央よりも細部がソフト。F5.6-8まで絞ることで、中央に近い結果を得ることができます。軸外収差の影響は目立たず、快適に利用できるように見えます。

四隅

倍率色収差による色ずれが若干あることを除けば、結果は周辺部とほぼ同じ。高倍率ズームの広角端における隅のクロップとしては非常に良好。

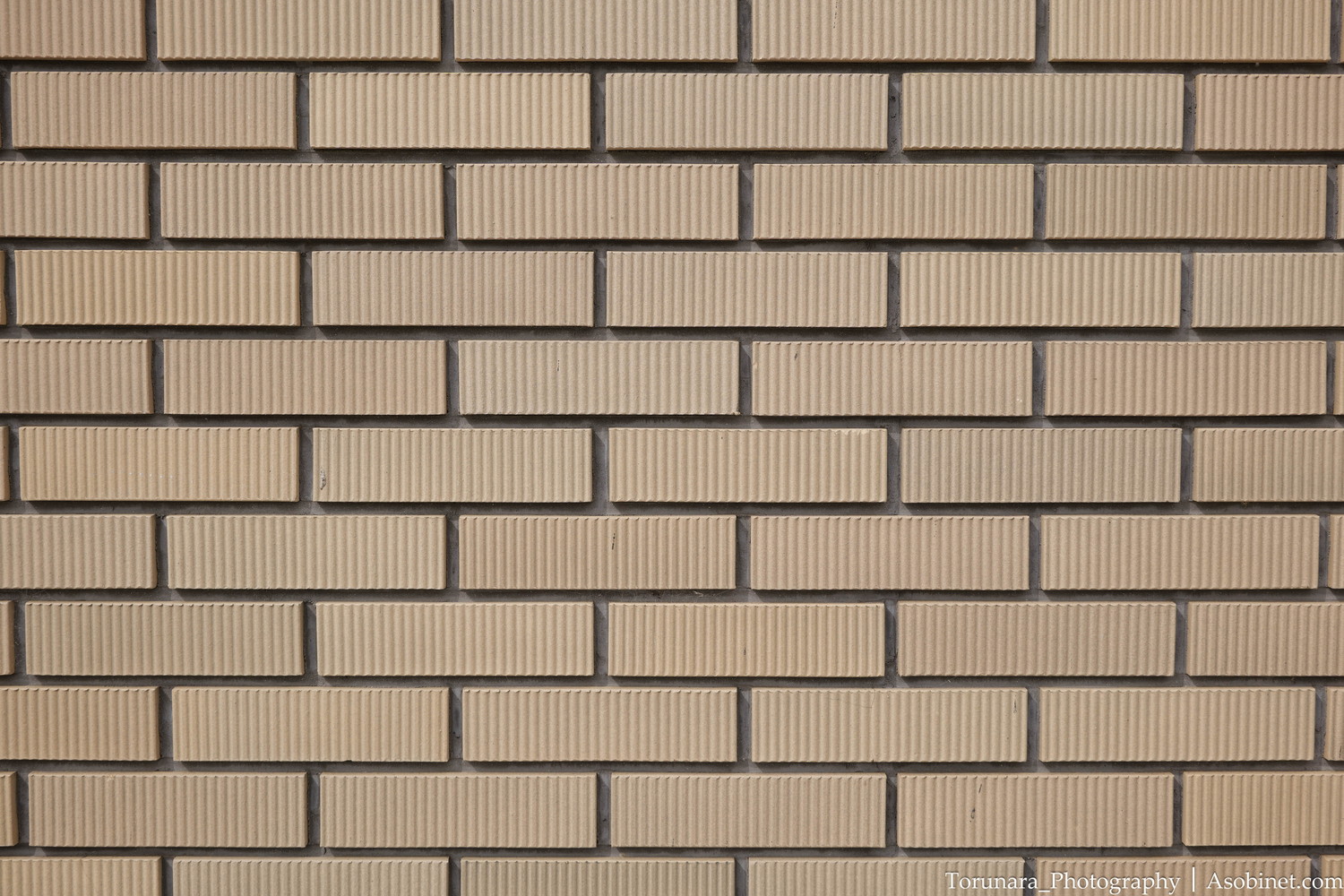

50mm

中央

基本的には28mmと同じ傾向ですが、コントラストのピークはF8と少し遅め。さらに絞ると回折の影響が出始めるので、スウィートスポットはかなり狭い印象。

周辺

28mmよりも均質性が高め。絞り開放からシャープですが、画質のピークはF8-F11あたり。

四隅

絞り開放は非点収差かコマ収差のような結像の甘さがみられるものの、F8-11のピークに向かってシャープな結果を得ることが可能。当日のコンディションもあると思いますが、色収差は目立ちません。

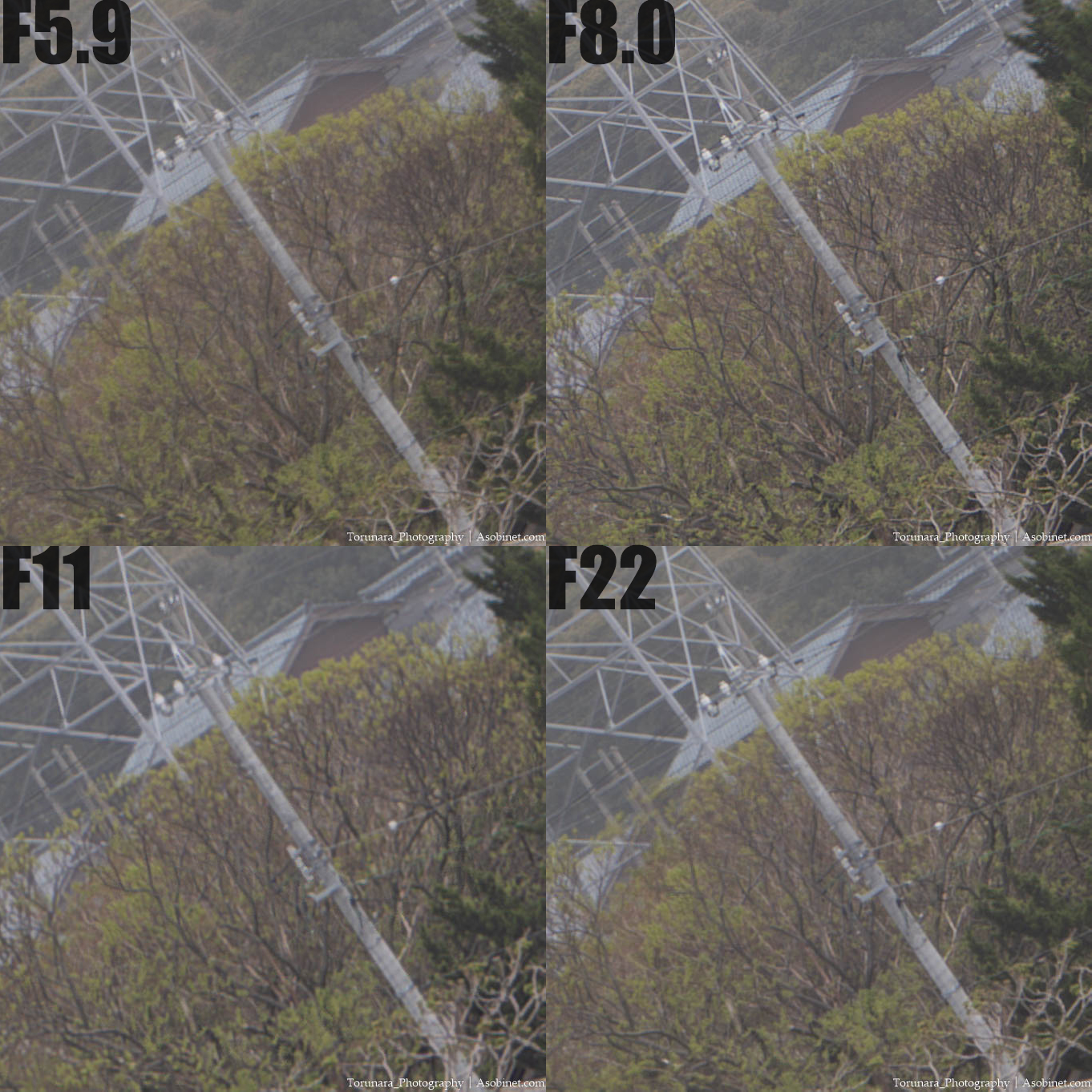

100mm

中央

絞り開放はシャープながらコントラストがやや低め。F8まで絞ると見違えるように改善するので、できればF8まで絞りたいところ。(F11の作例は撮影に失敗しているように見えます)

周辺

中央と同じく、F8まで絞ると画質が改善しています。ただし、28mmや50mmと比べるとディテールがわずかにソフト。

四隅

周辺と同傾向で、画質の顕著な低下はありません。

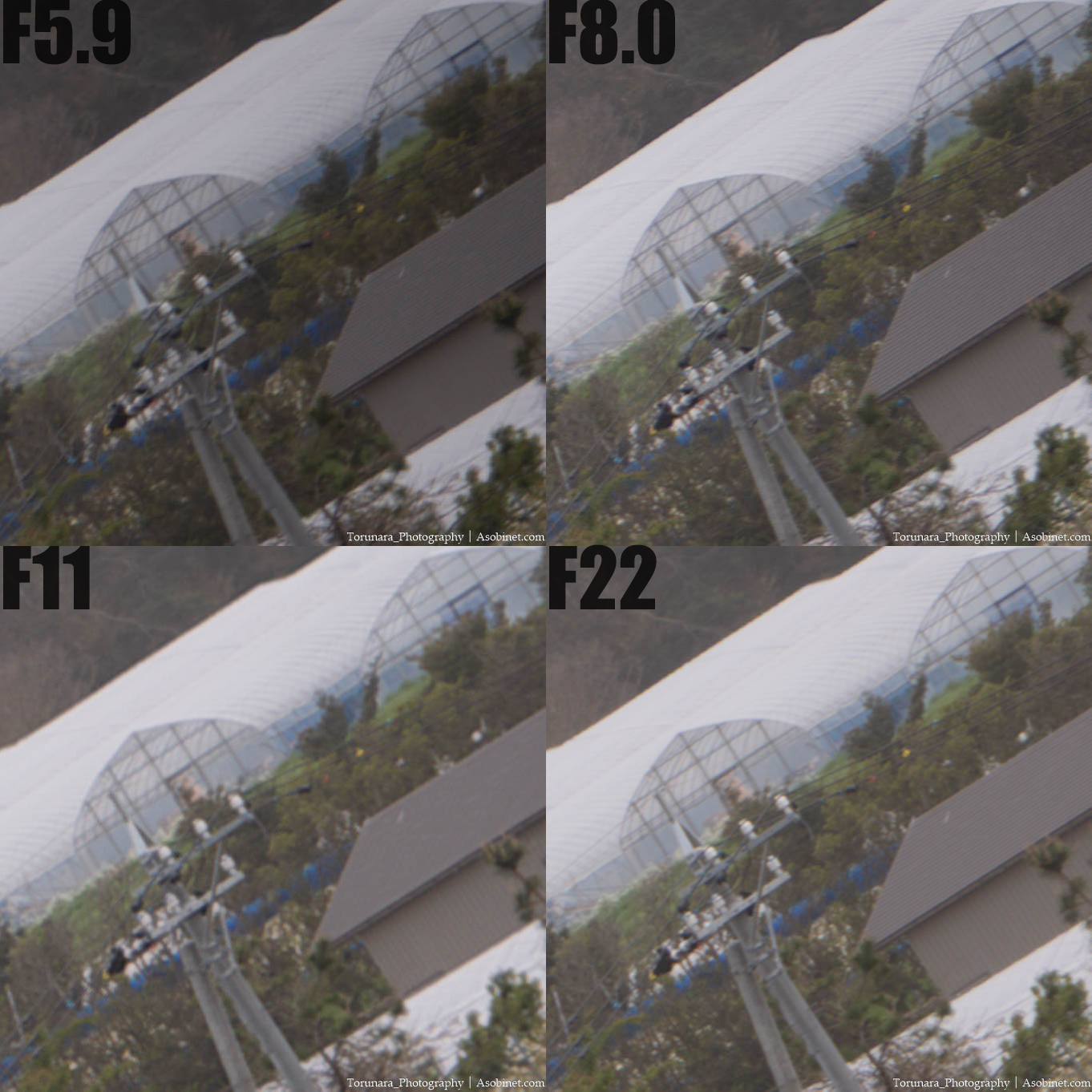

200mm

中央

100mmと同じ傾向で、F8まで絞るとコントラスト低めながら健闘しているように見えます。100mmと同じく、F11の撮影が失敗してるように見えます。原因は不明ですが、シャッタースピードと手振れ補正の相性が悪かったのかもしれません。

周辺

わずかな色づきがみられるものの、基本的には中央とよく似た結果が得られます。

四隅

周辺から極端な画質低下は無し。

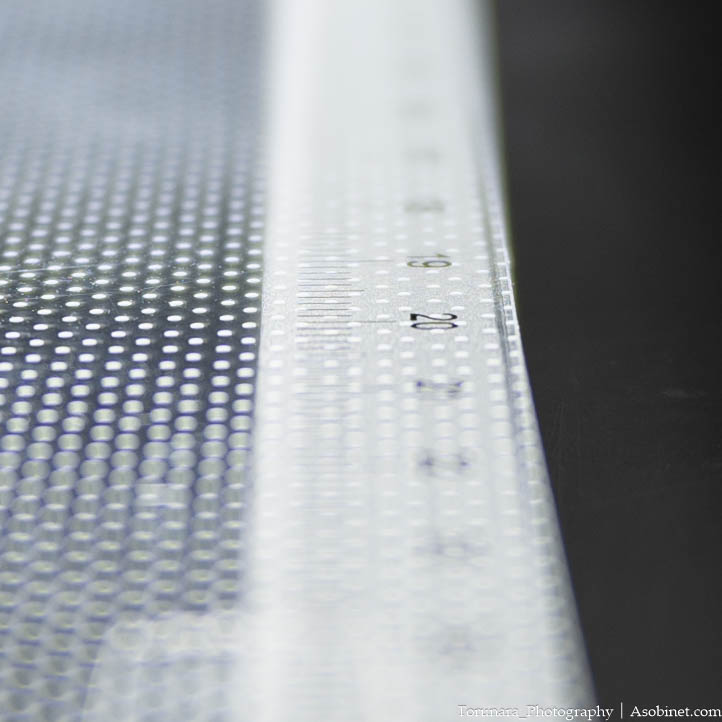

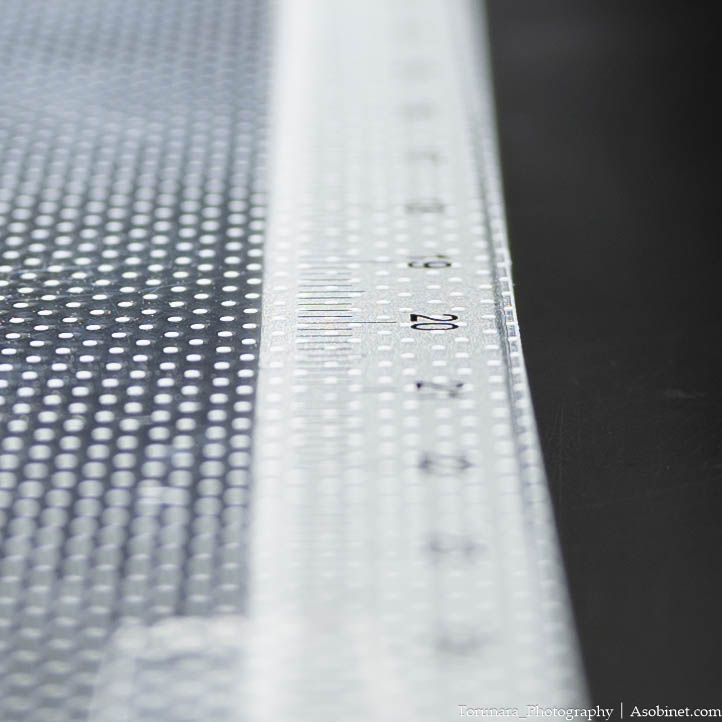

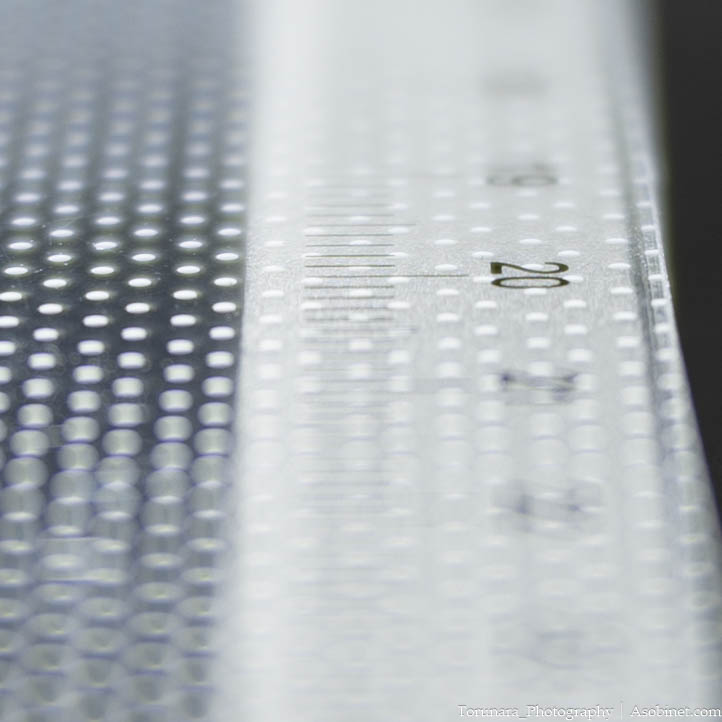

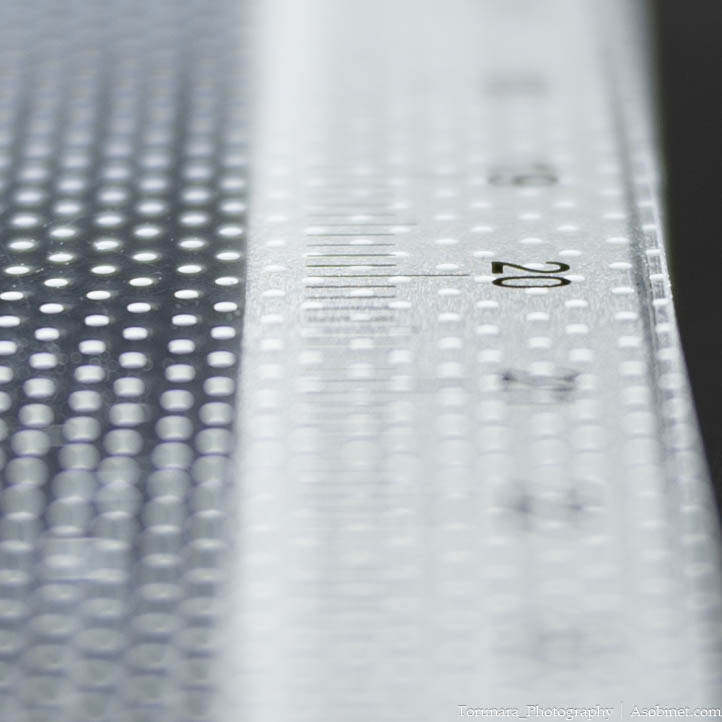

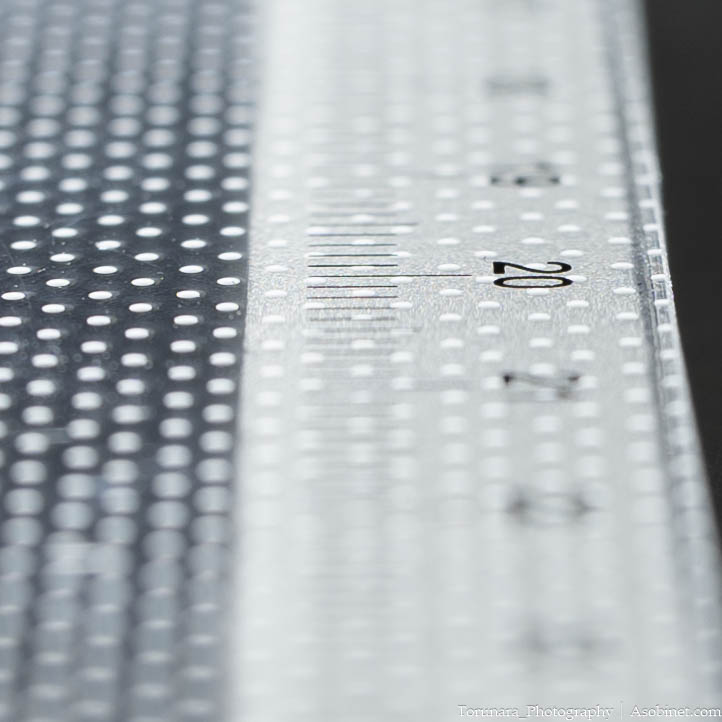

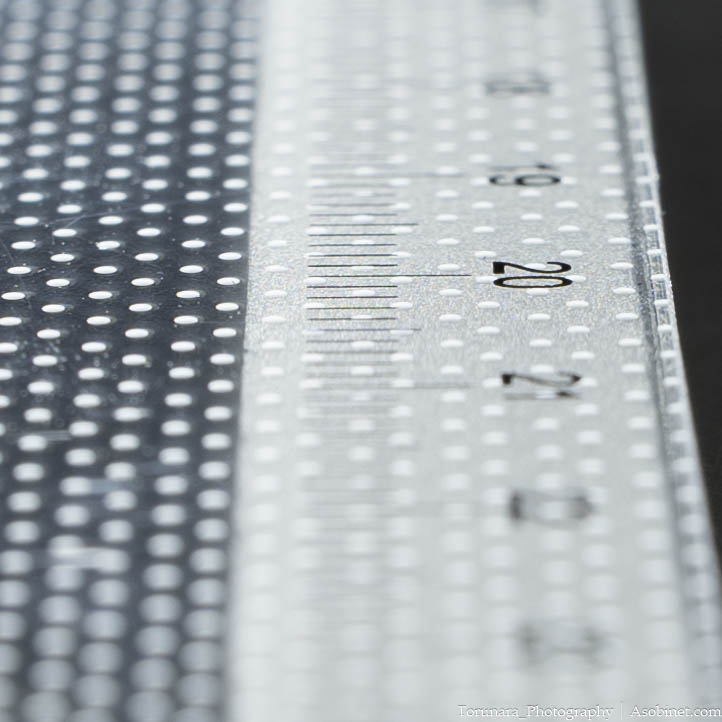

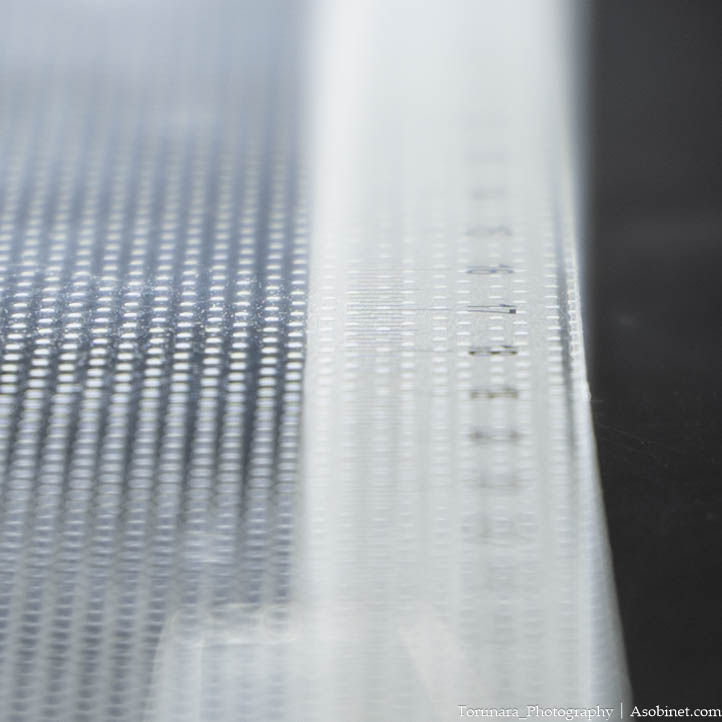

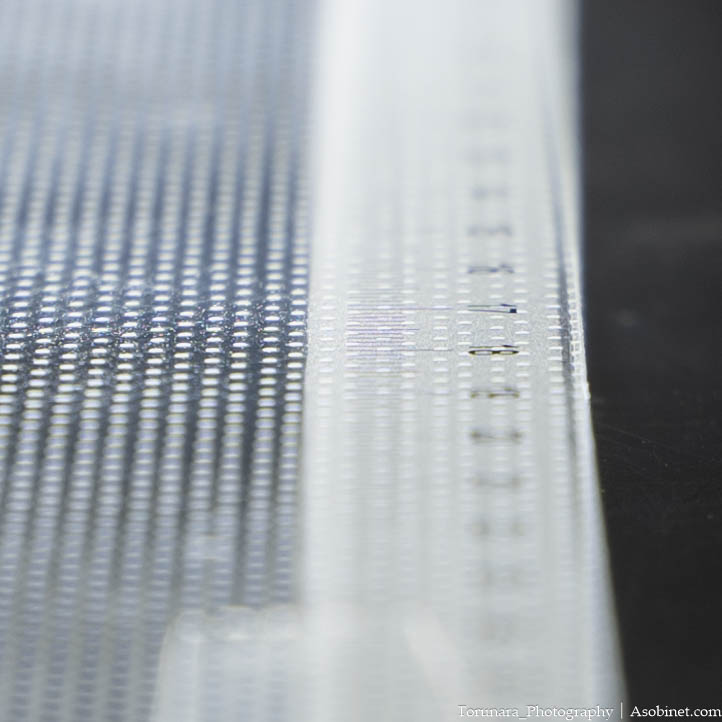

撮影倍率

広角側で0.5倍のハーフマクロに対応。ワーキングディスタンスがほとんどないので非現実的ですが、照明や撮影距離に問題がなければ、パースの利いた面白い広角マクロを撮影できます。100mm周辺は極端に寄りにくくなるので、最短撮影距離に注意が必要。

- 28mm

- 35mm

- 50mm

- 70mm

- 100mm

- 135mm

- 200mm

倍率色収差

倍率色収差とは?

主にフレームの周辺部から隅に現れる色ずれ。軸上色収差と異なり、絞りによる改善効果が小さいので、光学設計の段階で補正する必要があります。ただし、カメラ本体に内蔵された画像処理エンジンを使用して、色収差をデジタル補正することが可能。これにより、光学的な補正だけでは難しい色収差の補正が可能で、最近では色収差補正の優先度を下げ、他の収差を重点的に補正するレンズも登場しています。特にミラーレスシステムでは後処理に依存する傾向あり。

- 良好な補正

- 倍率色収差あり

実写で確認

ズーム全域で良好な補正状態。これと言って目立つ部分はありません。

28mm

50mm

100mm

200mm

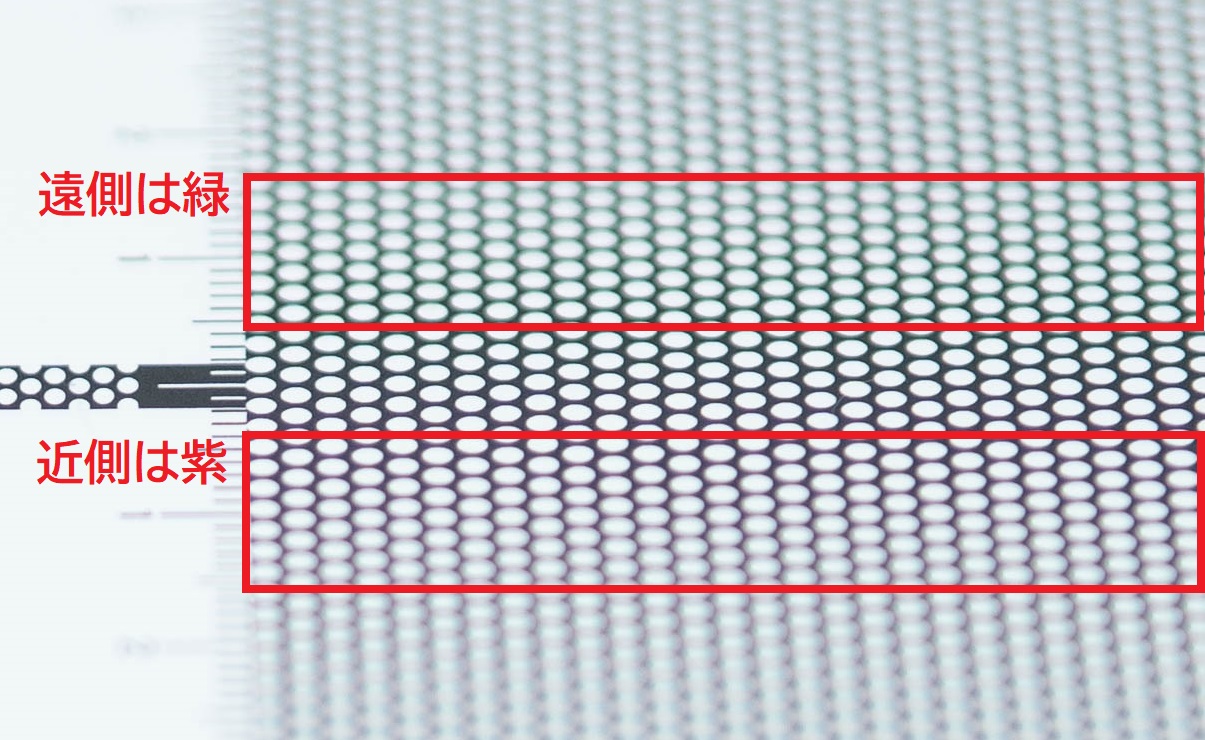

軸上色収差

軸上色収差とは?

軸上色収差とはピント面の前後に発生する色ずれ。ピントの手前側は主にパープルフリンジとして、ピントの奥側でボケにグリーンの不自然な色付きがあれば、その主な原因が軸上色収差と考えられます。F1.4やF1.8のような大口径レンズで発生しやすく、そのような場合は絞りを閉じて改善する必要があります。現像ソフトによる補正は可能ですが、倍率色収差と比べると処理が難しく、できれば光学的に収差を抑えておきたいところ。ただし、大口径レンズで軸上色収差を抑える場合は製品価格が高くなる傾向があります。軸上色収差を完璧に補正しているレンズは絞り開放からピント面のコントラストが高く、パンチのある解像感を期待できます。

28mm

高輝度なシーンでごく僅かな色づきが発生。抑えるためには2段絞るのが効果的ですが、F4の絞り開放でも目立つ状況は少ないと思われます。

- F4

- F5.6

- F8

- F11

50mm

ごく僅かな色づきのみで問題なし。特に後ボケは球面収差の影響もあり、色づきが拡散して目立ちにくくなっています。

- F4.9

- F5.6

- F8

- F11

100mm

ほぼ完ぺきに抑えられているように見えます。

- F5.9

- F8

- F11

- F16

200mm

100mmと同じく全く問題ありません。

- F7.1

- F8

- F11

- F16

歪曲収差

歪曲収差とは?

歪曲収差とは、平面上で直線的に写るはずが直線とならずに歪んでしまうこと。特に直線が多い人工物や水平線が見えるような場合に目立ちやすく、魚眼効果のような「樽型歪曲」と中央がしぼんで見えてしまう「糸巻き型歪曲」に分かれています。

- 糸巻き型歪曲

- 適切な補正

- 樽型歪曲

比較的補正が簡単な収差ですが、「陣笠状」など特殊な歪みかたをする歪曲は手動での補正が難しい。この場合はレンズに合わせた補正用プロファイルが必要となります。

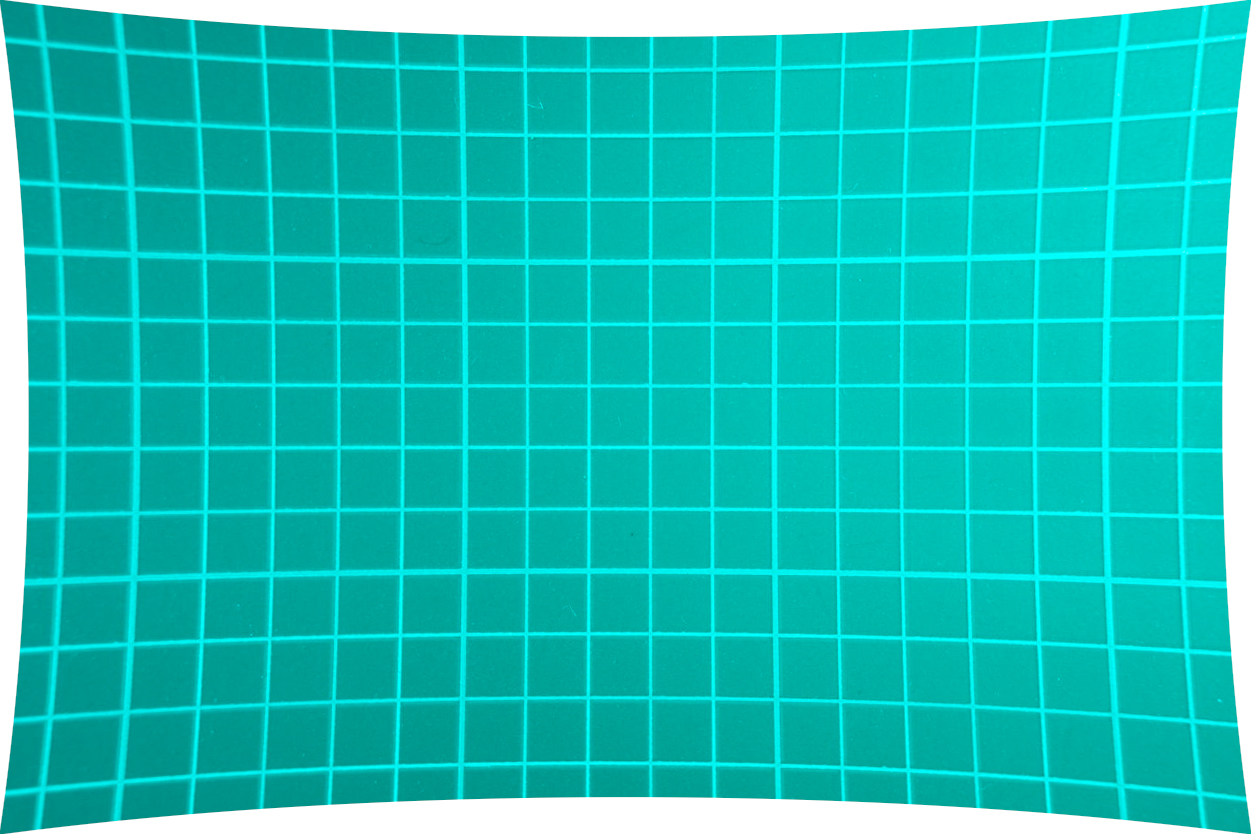

28mm

ミラーレス用の高倍率ズームとしては穏やかな樽型。残存する収差を補正する際の四隅引き延ばしも穏やか。

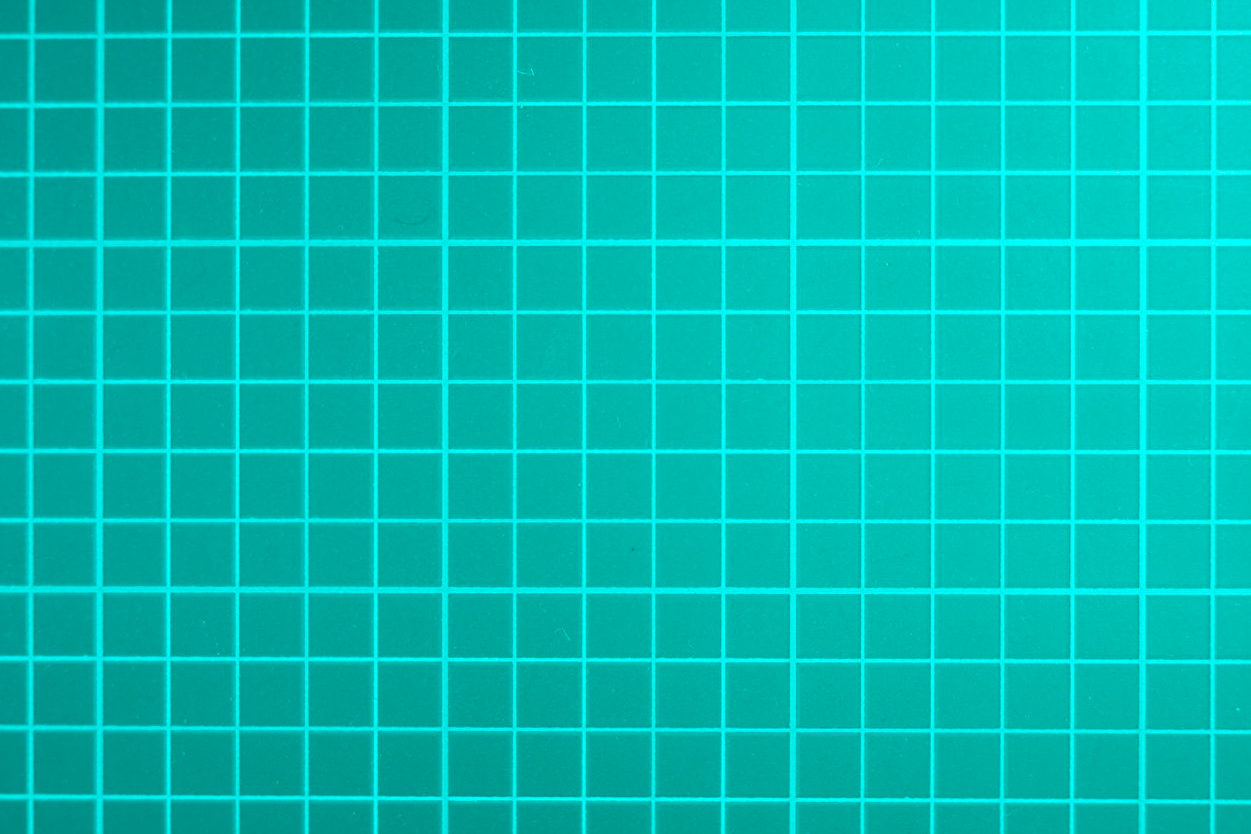

50mm

28mmから打って変わって中程度の糸巻き型。極端に目立つわけではありませんが、28mmと同じく自動補正を有効にしておくのがおススメ。

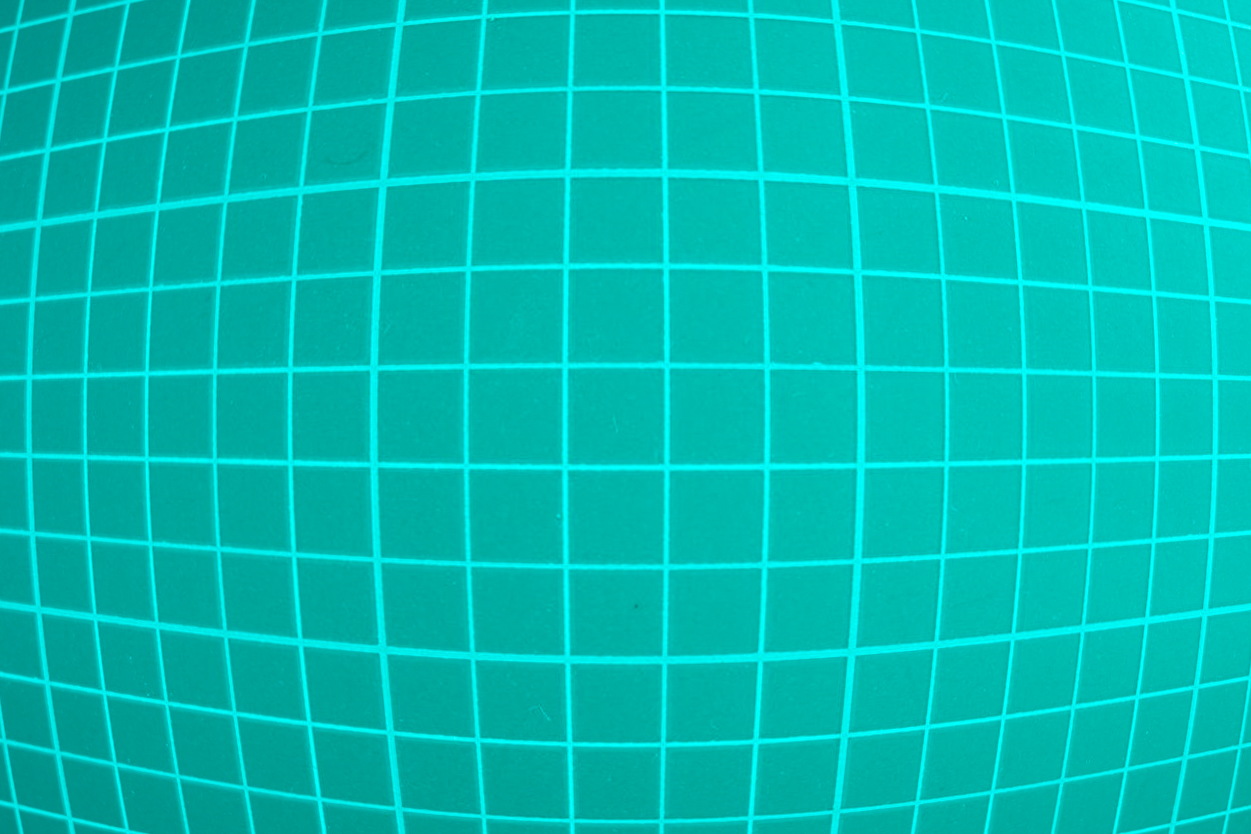

100mm

糸巻き型の歪曲が最も強くなるポイント。

200mm

100mmと比べると糸巻き型歪曲がわずかに軽減しています。いずれにしても、自動補正は適用しておくのがおススメ。

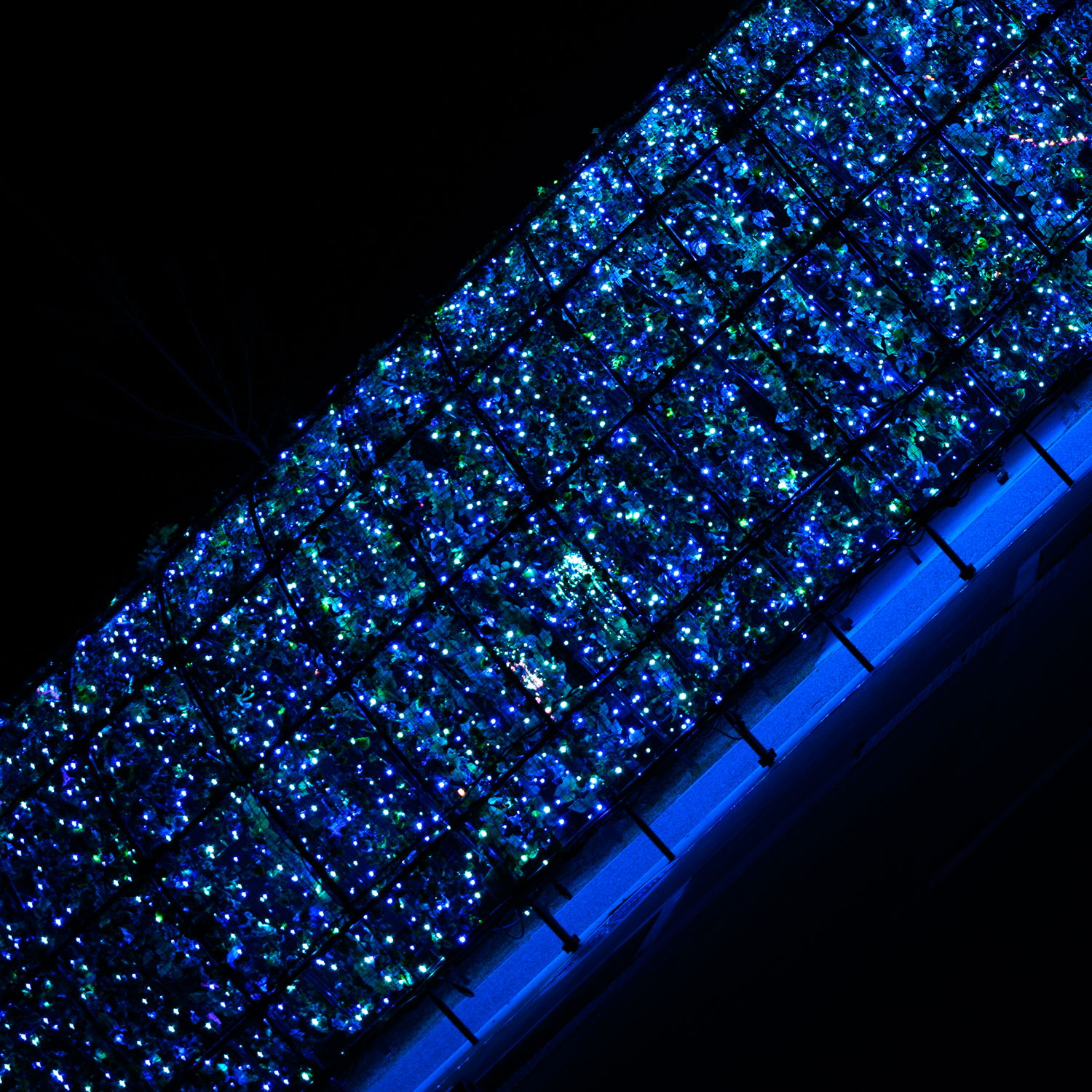

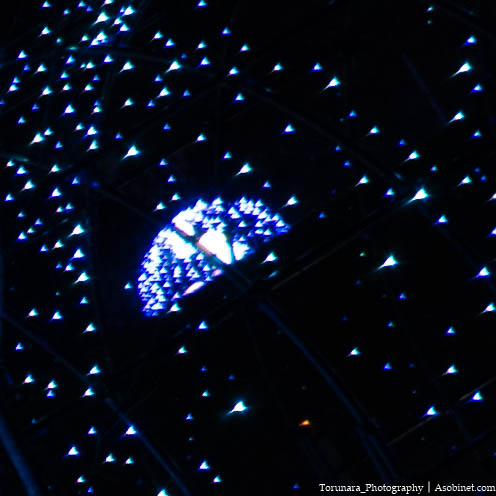

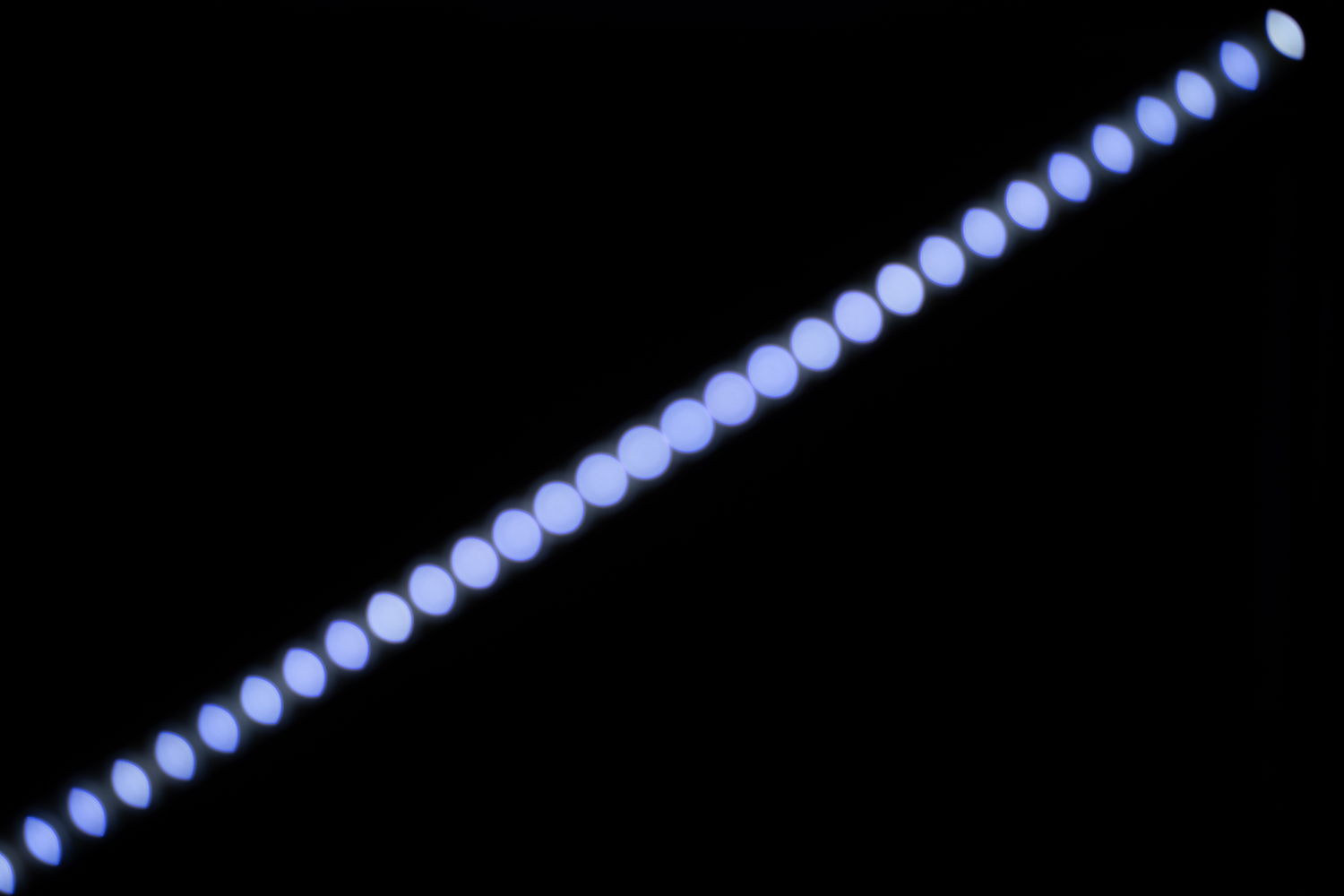

コマ収差

コマ収差・非点収差とは?

コマ収差・非点収差とは主にフレーム四隅で点像が点像として写らないこと。例えば、夜景の人工灯や星、イルミネーションなど。日中でも木漏れ日など、明るい点光源で影響を受ける場合あり。この問題は後処理が出来ないため、光学的に補正する必要あり。

- 良好な補正状態

- 悪い補正状態

絞ることで改善するものの、夜景や天体撮影など、シャッタースピードが重要となる状況では絞ることが出来ず、光学的な補正が重要となる場合もあります。

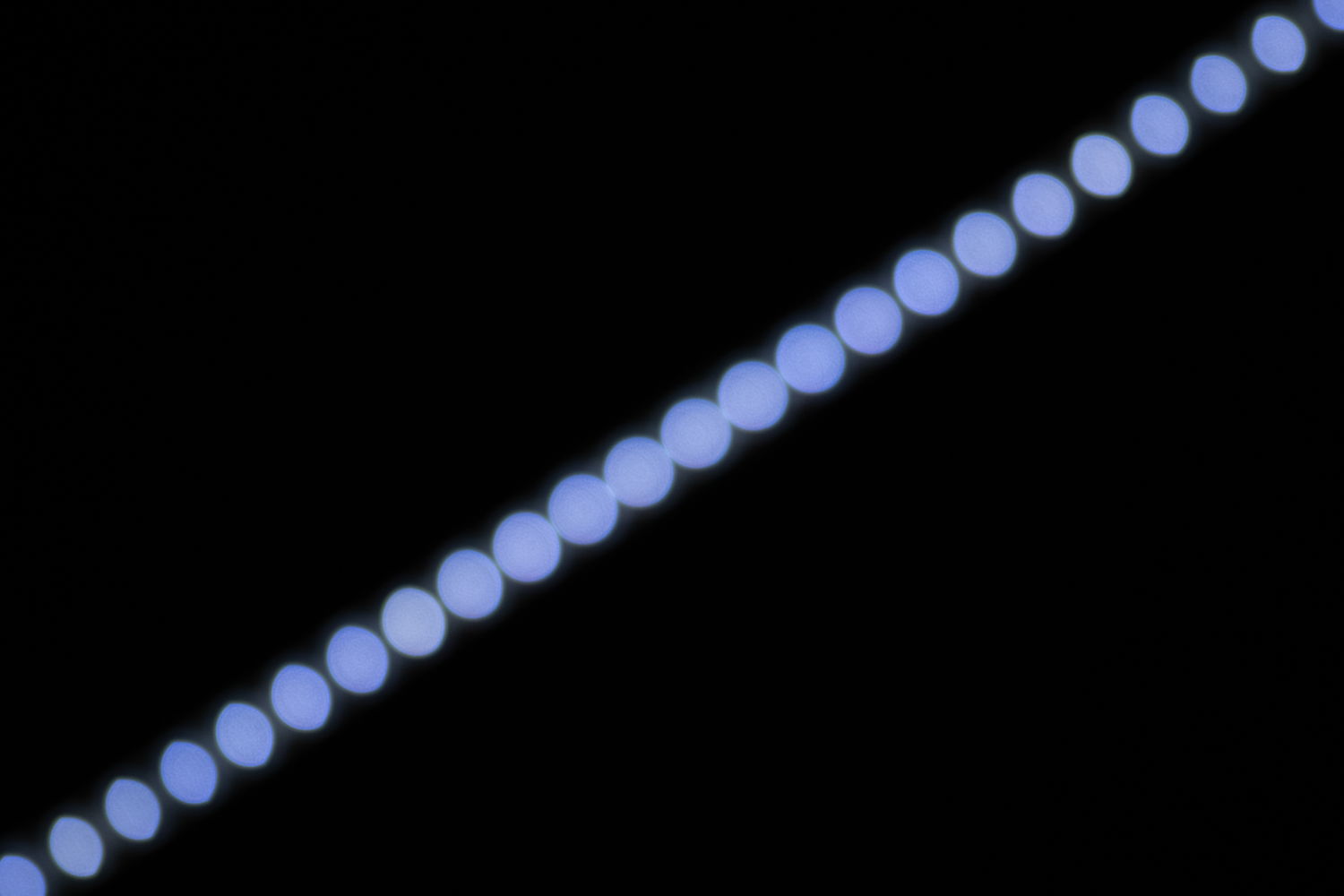

28mm

完璧な補正状態ではなく、フレーム隅にて点光源の変形が見られます。影響は軽微ですが、この点を重視する場合は2~3段絞る必要があります。

- F4

- F5.6

- F8

- F11

50mm

28mmと同じく、絞り開放から数段はコマ収差の影響が残っています。

- F4.9

- F5.6

- F8.0

- F11

100mm

100mmをテストするには最適な環境ではありませんが、ピント面には若干の収差が残っているように見えます。

- F5.9

- F8.0

- F11

- F16

200mm

いちおう撮影してみましたが、この作例ではわかりません。

(そのうち長焦点用のテストシーンを構築予定)

- F7.1

- F8

- F11

- F16

球面収差

28mm

ガウスタイプの単焦点レンズほど極端な収差は残存していませんが、前後のボケ質に若干の違いあり。これが後ボケに良く作用しているものと思われます。

50mm

28mmよりも球面収差の影響が強く発生しています。

100mm

50mmよりも収差の影響が強くなっているように見えます。特に前ボケは縁取りが強くなるので注意したほうが良いかもしれません。

200mm

100mmとよく似ていますが、影響は若干弱くなっているように見えます。

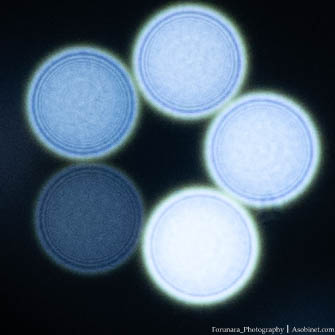

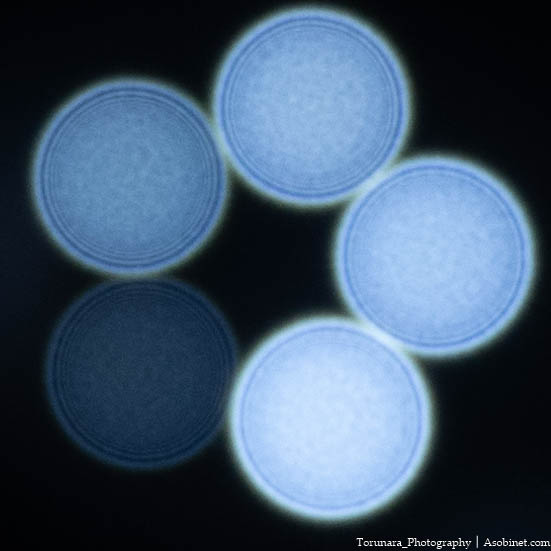

前後ボケ

綺麗なボケ・騒がしいボケとは?

ボケの評価は主観的となりがちですが、個人的には「滲むように柔らかくボケる」描写が綺麗と評価し、逆に「急にボケ始めたり、ボケの輪郭が硬い」描写は好ましくない(もしくは個性的な描写)と定義しています。ただし、感じ方は人それぞれなので、ひょっとしたら逆のほうが好ましいという人もいることでしょう。参考までに「滲むボケ」「輪郭の硬いボケ」のサンプルが以下のとおり。 描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

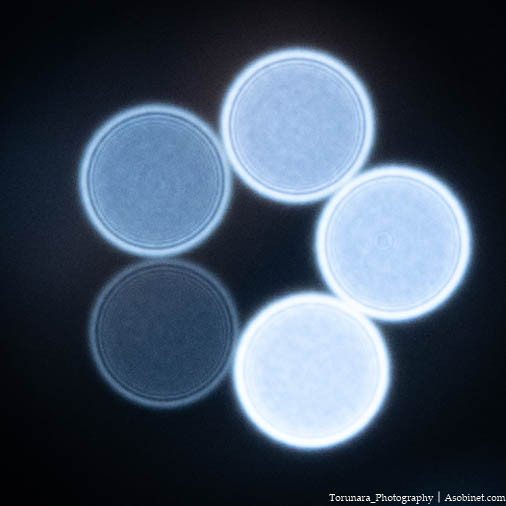

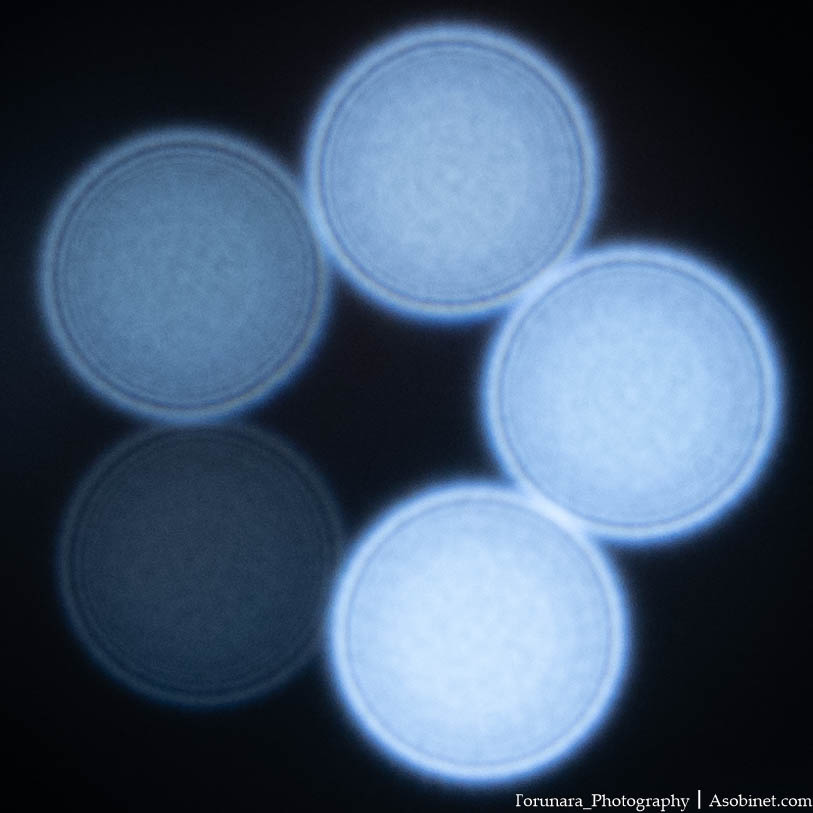

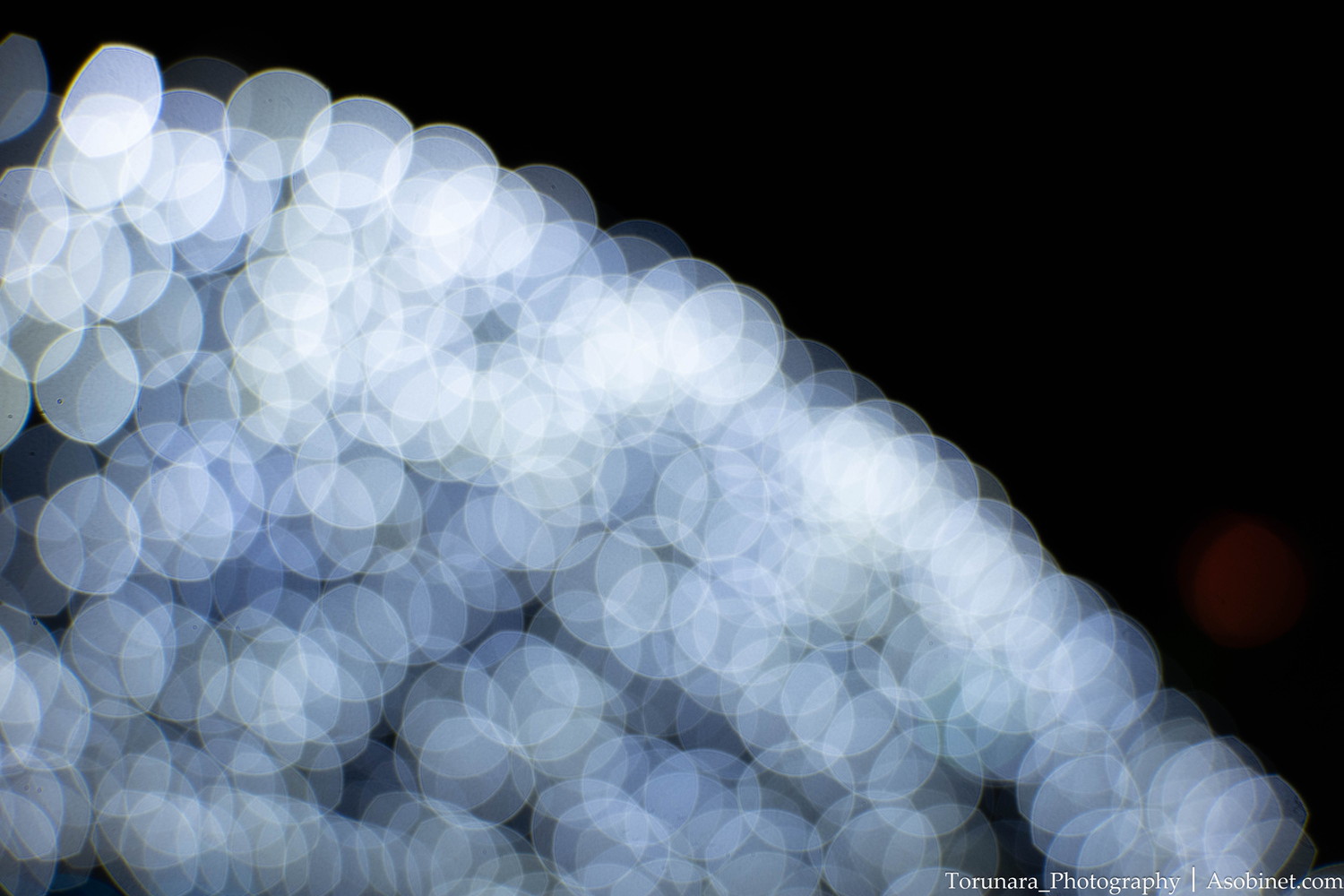

後ボケ

球面収差の影響が残っているためか、後ボケが縁取りのない柔らかい描写。残存する収差はピント面の画質を極端に損なうものではなく、絶妙なさじ加減で残っています。ここ最近見てきたズームレンズの中では極上と言っても過言ではない柔らかさ。

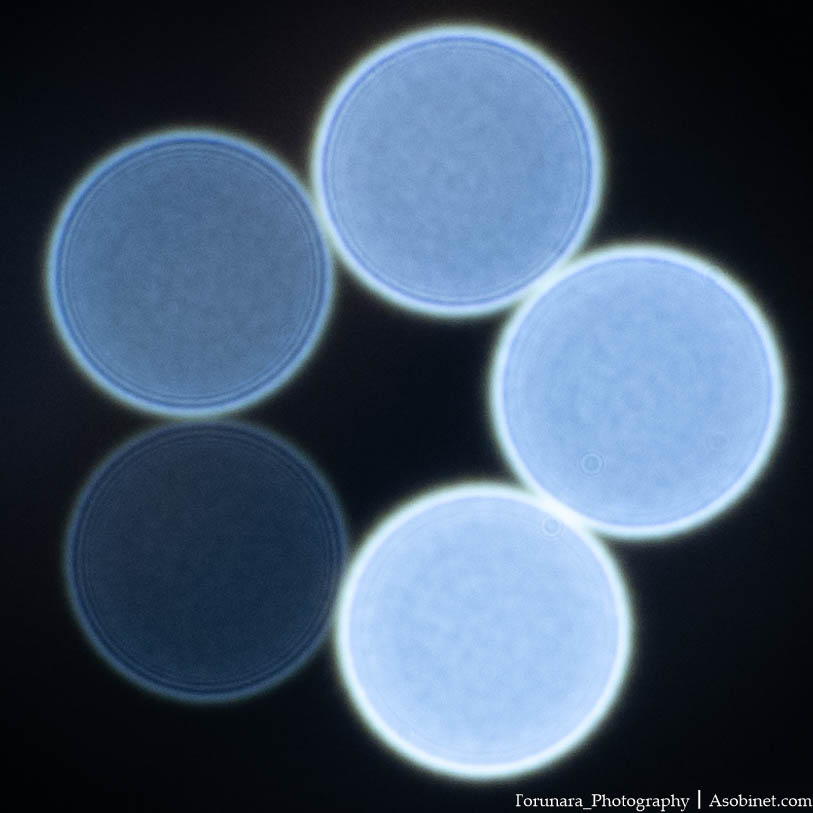

前ボケ

後ボケとは打って変わって縁取りの強い、2線ボケのような兆候があります。色収差がよく補正されているので悪目立ちしにくいものの、状況によっては少し気になるかもしれません。

玉ボケ

口径食・球面収差の影響

口径食が強いと、フレーム四隅のボケが楕円状に変形したり、部分的に欠けてしまいます。この問題を解消するには絞りを閉じるしか方法がありません。しかし、絞るとボケが小さくなったり、絞り羽根の形状が見えてしまう場合もあるので状況に応じて口径食を妥協する必要あり。

- 影響が強い

- 影響が弱い

口径食の影響が少ないと、絞り開放から四隅まで円形に近いボケを得ることが可能。できれば口径食の小さいレンズが好ましいものの、解消するには根本的にレンズサイズを大きくする必要があります。携帯性やコストとのバランスを取る必要があり、どこかで妥協が必要。

- 前ボケ

- 後ボケ

球面収差の補正が完璧では無い場合、前後のボケ描写に差が発生します(前後ボケのレビューで示した通り)。この場合はどちらかが滲みを伴う滑らかな描写になり、反対側で2線ボケのような硬い描写となってしまいます。

28mm

「28mm F4」ですが、最短撮影距離が短いのでボケを大きくすることが可能。この際の玉ボケはレンズ構成枚数の多い高倍率ズームレンズとしては滑らかで綺麗。縁取りやフレーム隅の倍率色収差を考慮するとべた褒めは出来ませんが、全体的に見ると悪くない結果と得るでしょう。小型軽量レンズであることを考慮すると口径食も最小限。

「28mm F4」ですが、最短撮影距離が短いのでボケを大きくすることが可能。この際の玉ボケはレンズ構成枚数の多い高倍率ズームレンズとしては滑らかで綺麗。縁取りやフレーム隅の倍率色収差を考慮するとべた褒めは出来ませんが、全体的に見ると悪くない結果と得るでしょう。小型軽量レンズであることを考慮すると口径食も最小限。

50mm

広角側と比べて縁取りが弱く、色収差が少ない。非常に使い勝手の良い描写。

広角側と比べて縁取りが弱く、色収差が少ない。非常に使い勝手の良い描写。

200mm

フレーム隅における口径食が目立つものの、それ以外にこれと言った欠点はありません。

フレーム隅における口径食が目立つものの、それ以外にこれと言った欠点はありません。

ボケ実写

28mm

接写時は全体的に滑らかで、フレーム隅まで安定した結果を得ることができます。特に絞る必要なし。撮影距離が長い場合でも、まずまず快適な結果。正直に言うと、高倍率ズームでこのような結果が得られるとは予想していませんでした。よく見るとハイライトの玉ボケが少し騒がしくなる要素を持ちますが、ボケのサイズを考慮すると無視できる範囲内。

50mm

撮影時の環境もありますが、絞り開放はコントラストがわずかに低下します。ボケの観点で言えば良く作用しているように見えます。このあたりの焦点距離から絞り開放に球面収差が少し残存しており、ピント面から背景に向かって滲むようなグラデーションを描くボケが得られます。少し味を残した単焦点レンズと言っても過言ではないでしょう。撮影距離が長い場合でも背景の輪郭が自然に溶けています。

100mm

50mmと同じく、とても滑らかな後ボケが得られます。開放F値は大きめですが、小動物や近距離のポートレートであれば十分。

200mm

100mmと同様。

ポートレート

全高170cmの三脚を人物に見立て、絞り開放(F2.8)で距離を変えながら撮影した結果が以下の通り。

28mm

「28mm F4」という性質上、フレームに全身を入れると背景をぼかすには不十分。上半身くらいまで近寄ると背景が少しボケ始めますが、あまり褒められた描写ではありません(ボケが小さいので無視できますが)。バストアップや顔のクローズアップまで近寄ると、一転して柔らかく滑らかな描写。

100mm

「100mm F4.9」となるので、この焦点距離でも全身をフレームに入れた場合のボケ量は不十分。ただし、滲むような描写で、騒がしさはありません。上半身・バストアップと近寄るごとに、柔らかい描写を維持したままボケが大きくなります。

200mm

「200mm F7.1」も被写体の全身を背景から分離するには不十分に見えます。多少のボケは得られますが、200mmの焦点距離を考慮すると使い勝手が悪い。ただし、ボケの質感は撮影距離全域で良好。ボケは大きくないものの、輪郭のない滑らかなボケが被写体を浮き上がらせるのに役立っています。

周辺減光

周辺減光とは?

フレーム周辺部で発生する不自然な光量落ち。

中央領域と比べて光量が少なく、フレーム四隅で露出不足となります。主に大口径レンズや広角レンズで強めの減光が発生。

- 良好

- 周辺減光

ソフトウェアで簡単に補正できる現象ですが、露出不足を後処理の補正(増感)でカバーするため、ノイズ発生の原因となる点には注意が必要。特に夜景や星空の撮影などで高感度を使う場合はノイズが強く現れる可能性あり。

28mm

近接でも遠景でもF4の絞り開放で目立つ周辺減光が発生。F5.6まで絞っても解消していません。光学的に抑えたいのであればF8まで絞ると良いでしょう。

- 近側 F4

- 近側 F5.6

- 遠側 F4

- 遠側 F5.6

50mm

28mmと同じ傾向。しっかりと抑えたい場合はF8まで絞る。

- 近側 F4.9

- 近側 F5.6

- 遠側 F4.9

- 遠側 F5.6

200mm

広角・標準域ほどではありませんが、四隅に減光の影響が若干見られます。

- 近側 F7.1

- 近側 F8.0

- 遠側 F7.1

- 遠側 F8.0

逆光耐性・光条

28mm

完璧ではないものの、影響は軽微。

50mm

28mmよりも光源付近のフレアが強くなりますが、基本的には同程度。

200mm

ベイヤーフィルター面の反射が写りこんでいますが、そのあたりを分けて考慮すると影響は軽微。光源をフレーム中央付近に入れるとゴーストが目立つものの、光源を避けることで抑制可能。

光条

- F8.0

- F11

- F16

- F22

中程度の絞りでは光条が目立たないものの、F16-22まで絞ると先細りするシャープな結果を得ることが可能。解像性能と光条の両立は難しそうです。

まとめ

良かったところ

ココがおすすめ

- 小型軽量

- (このクラスでは)手頃な価格

- 防塵防滴

- フォーカスブリージングが良く抑えられている

- 2400万画素でフレーム全体で安定した解像性能

- 最大撮影倍率が0.5倍と高い

- 色収差の補正状態

- 50mm以降で非常に柔らかい後ボケの描写

- 良好な逆光耐性

- シャープな光条

特筆すべきは同クラスで最小最軽量を誇るコンパクトな高倍率ズームレンズであること。24mmを使えないのは残念ですが、広角側が必要な場合は20-60mmや14-28mmなど、他の非S PROシリーズが存在します。小型軽量ながら光学性能はバランス良くまとまっており、特に単焦点レンズのような柔らかい後ボケは必見。開放F値が大きいので大きなボケは得られませんが、心地よい柔らかい描写はポートレートなどの撮影に適しています。

悪かったところ

ココに注意

- 望遠端がやや暗め

- Fnボタンなし

- 28mm始まり

- 接写時にフレーム隅の画質低下

- 焦点距離によって撮影倍率が大きく変化

- 50mm以降の絞り開放でコントラストがやや低め

- 前景が2線ボケの兆候

スペックシートからわかる部分以外で気を付けるとしたら、接写時にフレーム周辺の画質が低下しやすいこと。さらに50mm以降の絞り開放でコントラストが少し低下すること。このあたりは長所とトレードオフになるため、必須でなければ妥協する範囲内。あとはスペックシートから「28mmはじまり」「F7.1」「Fnボタンなし」などを理解していれば、驚くような欠点を感じることは無いでしょう。

結論

満足度は99点。

満足度は99点。

小型軽量な高倍率ズームレンズとしてはバランス良くまとまっています。全体的に抜群の性能とは言えませんが、これと言った欠点もありません、また、後ボケの質感だけで言えば、単焦点のように味のある描写が必見。販売価格はこのご時世(2024年)で12万円を切っており、買いやすい価格帯であることもGood。

絞りを開けてポートレート、絞って風景撮影や記録写真、0.5倍を活かした広角マクロ写真まで、幅広い撮影に対応することができます。屋内や低照度での動体撮影以外なら気軽に持っていけるレンズ。

購入するを悩んでいる人

ライカLマウントにおいて、競合する高倍率ズームレンズは存在しません。小型軽量で適切な価格設定、光学性能を備えた本レンズがあるのだから、何を悩む必要があるのでしょう。

購入早見表

このような記事を書くのは時間がかかるし、お金もかかります。もしこの記事が役に立ち、レンズの購入を決めたのであれば、アフィリエイトリンクの使用をご検討ください。これは今後のコンテンツ制作の助けになります。

作例

関連レンズ

関連記事

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビュー完全版

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.5 諸収差編

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.4 ボケ編

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.3 解像チャート編

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.2 遠景解像編

- LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. レンズレビューVol.1 外観・操作・AF