このページでは「NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR」のレビューを掲載しています。

NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VRのレビュー一覧

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビュー完全版

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.5 ボケ編

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.4 諸収差編

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.3 解像チャート編

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.2 遠景解像編

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.1 外観・操作・AF編

管理人の評価

| ポイント | 評価 | コメント |

| 価格 | 高倍率としては高価・400mmとしては安価 | |

| サイズ | 高倍率としては大きい・400mmとしては小さい | |

| 重量 | 高倍率として重い・400mmとしては軽い | |

| 操作性 | 非常にシンプル | |

| AF性能 | 必要十分 | |

| 解像性能 | 4500万画素では望遠側が不十分 | |

| ボケ | このクラスとしては悪目立ちしない | |

| 色収差 | 広角側の軸上色収差以外は良好 | |

| 歪曲収差 | このクラスとしては望遠側が良好 | |

| コマ収差 | 完璧ではないが無視できる程度 | |

| 周辺減光 | 広角側で目立つ | |

| 逆光耐性 | 望遠側以外は良好 | |

| 満足度 | 唯一無二の400mm高倍率ズーム |

評価:

唯一無二の400mm高倍率ズーム

「フルサイズで」では唯一無二の400mm高倍率ズーム。開放F値が原因となる低照度ISO・低照度AFには注意が必要なものの、画質は安定しており、大きな欠点はありません。レンズサイズや重量、価格設定は400mmが使えることを考慮すると許容範囲内。

Index

まえがき

2024年4月発売、ニコンZマウント用の高倍率ズームレンズ。Zマウントにはすでに「NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR」がありますが、こちらは超望遠400mmまでをカバー。開放F値は暗めながら、望遠側に長い高倍率ズームを探しているのであれば、フルサイズ用レンズで唯一無二の選択肢。

(広角を妥協できれば、ソニーEマウント用にタムロン「50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD」が存在します)

- 商品ページ

- 仕様表

- 公式サンプル

- データベース

- 発売日:2024年4月19日

- 予約開始日:3月29日10時

- 希望小売価格:オープン

- カメラのキタムラ:199,980円

- フォーマット:フルサイズ

- マウント:ニコン Z マウント

- 焦点距離:28mm-400mm

- 絞り値:F4-8 ~ F22-45

- 絞り羽根:9枚(円形絞り)

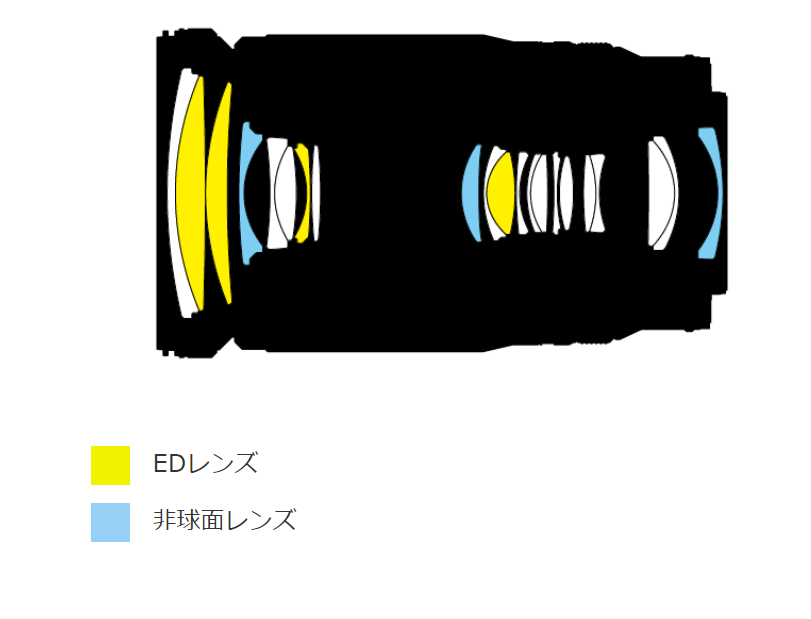

- レンズ構成:15群21枚(EDレンズ4枚、非球面レンズ3枚)

- 最短撮影距離:0.2-1.2m

- 最大撮影倍率:0.35倍(焦点距離28mm)

- フィルター径:77mm

- サイズ:約84.5mm×141.5mm

- 重量:約725g

- 防塵防滴:対応

- AF:STM

- 手ぶれ補正:5.0段

- その他機能:

・コントロールリング

オートフォーカスはステッピングモーターで動作。競合他社でリニアモーターを採用するレンズが多いものの、ニコンはステッピングモーターに固執しています。何等かの点で有利なのか、リニアモーター駆動で小型化する技術が無いのか、詳細は不明。

15群21枚のレンズ構成中にはEDレンズ4枚、非球面レンズ3枚と力の入った光学系。高倍率ズームとしてはサイズが大きめですが、400mmをカバーしているレンズとしては比較的軽量と言えるでしょう。レンズ縮長が短く、収納性に優れているのもポイント。

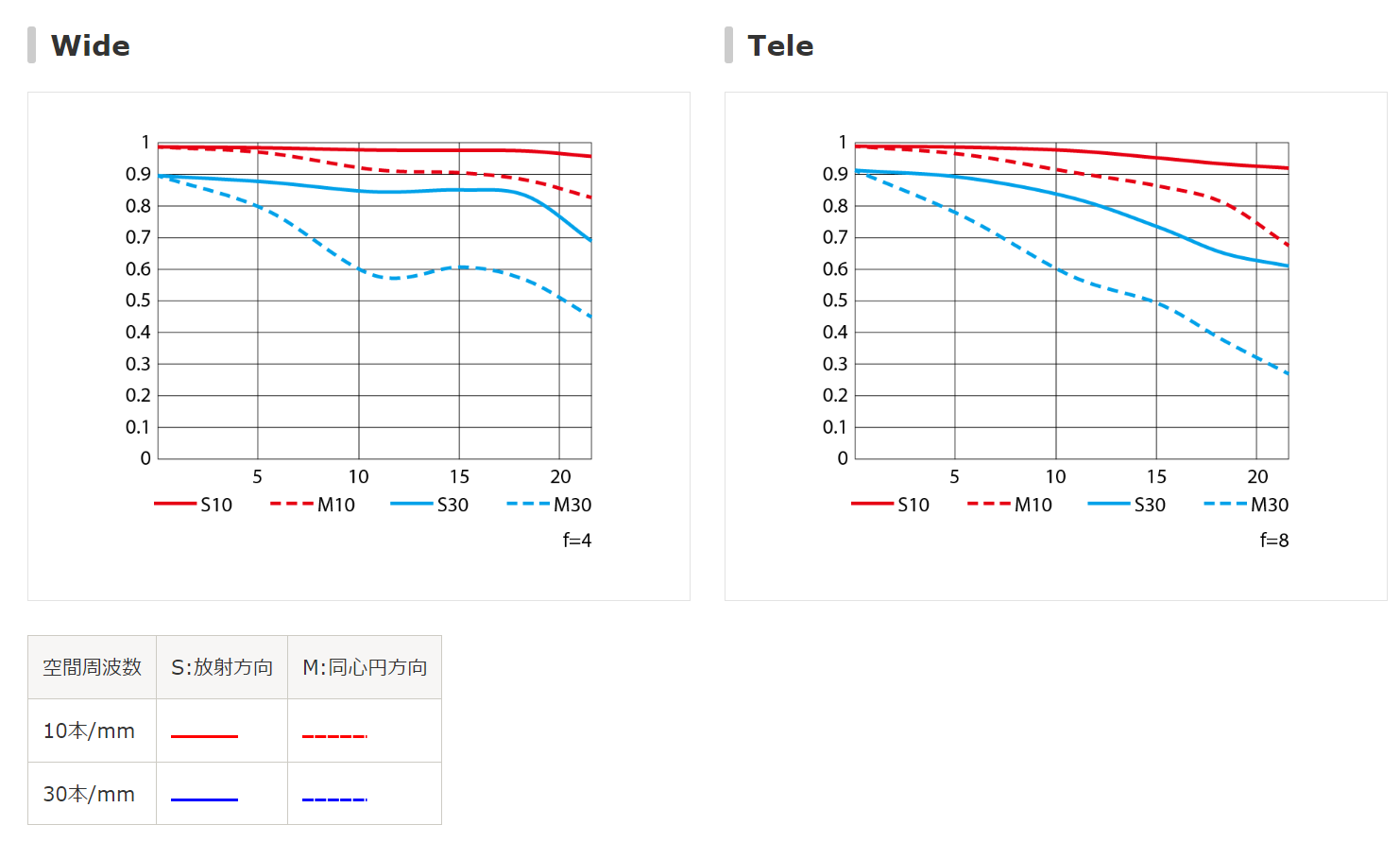

(最軽量は「RF100-400mm F5.6-8 IS USM」の635gですが、広角・標準をカバーしていません) MTFは高倍率のズームレンズなりに見えますが、実写でどのような結果が得られるのか気になるところ。低周波は24-200mmとよく似ていますが、高周波はピークがやや低く、望遠側で周辺部の落ち込みが強め。

MTFは高倍率のズームレンズなりに見えますが、実写でどのような結果が得られるのか気になるところ。低周波は24-200mmとよく似ていますが、高周波はピークがやや低く、望遠側で周辺部の落ち込みが強め。

価格のチェック

売り出し価格は小売店最安値で199,980円(税込)。高倍率ズームレンズの中では非常に高価ですが、フルサイズで400mmをカバーする選択肢としては唯一無二。

レンズレビュー

外観・操作性

箱・付属品

NIKKOR Zシリーズらしく、黒と黄色を基調としたシンプルなデザインの箱です。レンズ本体は発泡スチロールの間仕切りで固定されています。緩衝材は入っていません。

NIKKOR Zシリーズらしく、黒と黄色を基調としたシンプルなデザインの箱です。レンズ本体は発泡スチロールの間仕切りで固定されています。緩衝材は入っていません。 レンズ本体の他、レンズフードやソフトケース、三脚リング、説明書、保証書が付属。

レンズ本体の他、レンズフードやソフトケース、三脚リング、説明書、保証書が付属。

外観

外装のパーツは主にプラスチック素材を使用。手触りは少しプラスチッキーですが、特に安っぽい印象はありません。ズームリングのグリップにはゴム製カバーを採用し、フォーカスリングはプラスチック製。

外装のパーツは主にプラスチック素材を使用。手触りは少しプラスチッキーですが、特に安っぽい印象はありません。ズームリングのグリップにはゴム製カバーを採用し、フォーカスリングはプラスチック製。

コントロールレイアウトはとてもシンプル。ズーム・コントロールリングのみで、A/MやVR用のスイッチはありません。L-Fnボタンもなし。このレンズの価格帯を考慮すると、もう少し機能的でもよかったのかなと思います。

ハンズオン

400mmに対応するレンズとしては最もコンパクトですが、全長14cm・重量700gを超える大きなレンズに違いありません。「NIKKOR Z 70-180mm f/2.8」のような望遠ズームレンズを装着している感覚に近い。必然的にレンズを収納できるカメラバッグや防湿庫は大きくなります。

400mmに対応するレンズとしては最もコンパクトですが、全長14cm・重量700gを超える大きなレンズに違いありません。「NIKKOR Z 70-180mm f/2.8」のような望遠ズームレンズを装着している感覚に近い。必然的にレンズを収納できるカメラバッグや防湿庫は大きくなります。

ズーム操作により内筒が大きく伸び、400mmまでズームすると全長は倍近くまで伸びます。伸ばした際に内筒のがたつきはなく、自重落下の兆候もありません。ただし、カメラを上下に傾けて撮影する場合、ズーム操作が重くなったり軽くなったりします。

開放F値の変化

主要な焦点距離における開放F値は以下の通り。

| 焦点距離 | 開放F値 |

| 28mm | F4 |

| 35mm | F4.5 |

| 50mm | F5.3 |

| 70mm | F6.0 |

| 105mm | F6.3 |

| 200mm | F8.0 |

| 300mm | F8.0 |

| 400mm | F8.0 |

このレンズはズーム操作による開放F値の上昇が早く、標準域でF5.6に到達、105mmの段階でF6.3まで数値が大きくなります。さらに200mmで早々にF8.0まで到達。望遠側でシャッタースピードを稼ごうとすると、ISO感度が大きく振れやすい点には注意が必要です。

前玉・後玉

77mm径の円形フィルターに対応。レンズ前玉にフッ素コーティング処理が施されている記述はないので、状況に応じてプロテクトフィルターを装着したほうがいかもしれません。非S-Lineとはいえ、安いレンズではなく、フッ素コーティング処理は欲しかったところ。

77mm径の円形フィルターに対応。レンズ前玉にフッ素コーティング処理が施されている記述はないので、状況に応じてプロテクトフィルターを装着したほうがいかもしれません。非S-Lineとはいえ、安いレンズではなく、フッ素コーティング処理は欲しかったところ。

金属製レンズマウントは4本のビスで本体に固定。周囲は防塵防滴用のゴムシーリングがあります。Zマウントらしく後玉は大きめ。

金属製レンズマウントは4本のビスで本体に固定。周囲は防塵防滴用のゴムシーリングがあります。Zマウントらしく後玉は大きめ。

フォーカスリング

プラスチック製のフォーカス/コントロール兼用リングを搭載。表面はローレット加工でグリップを強化しています。非S-Limeらしくフォーカスとコントロールは分離しておらず、ボディ側のカスタマイズで取捨選択しなければなりません。

プラスチック製のフォーカス/コントロール兼用リングを搭載。表面はローレット加工でグリップを強化しています。非S-Limeらしくフォーカスとコントロールは分離しておらず、ボディ側のカスタマイズで取捨選択しなければなりません。

ズームリング

鏡筒の大部分を占める幅の広いズームリングを搭載。28mmから400mmと広い焦点距離をカバーしていますが、ストロークは90度を少し超えるくらいに抑えられています。ワンアクションの素早い操作で28mmから400mmまで操作が可能。滑らかに回転しますが、抵抗感はズーム中間域で若干重くなります。

鏡筒の大部分を占める幅の広いズームリングを搭載。28mmから400mmと広い焦点距離をカバーしていますが、ストロークは90度を少し超えるくらいに抑えられています。ワンアクションの素早い操作で28mmから400mmまで操作が可能。滑らかに回転しますが、抵抗感はズーム中間域で若干重くなります。 リングには28mmで固定することのできるロックスイッチを搭載。

リングには28mmで固定することのできるロックスイッチを搭載。

レンズフード

ニコンでは珍しい角型レンズフードが付属。底の浅い小さなレンズフードで、側面からの不要光を遮蔽するには力不足のように見えます。しかし、実写撮影では逆光耐性が十分のように見えます。

装着例

ニコンZ 8に装着。

ニコンZ 8に装着。

大きなレンズですが、やや大きめなボディのZ 8と組み合わせることで違和感がありません。ズーム時は若干フロントヘビーですが、手持ち撮影でバランスを崩すほどではありません。収納性は非常に悪いので、小型のスリングバッグやカメラバッグでは対応できない場合があります。

AF・MF

フォーカススピード

フォーカスレンズの駆動にはステッピングモーターを使用。競合他社ではリニアモーターを採油する傾向が高まっているものの、ニコンはステッピングモーターに固執しているように見えます。リニアモーターを小型化する技術が無いのか、ステッピングモーターによる小型軽量化を優先しているのか詳細は不明。

実際にチェックしてみると、広角側では近距離から無限遠まで非常に高速。標準域でも大部分の撮影で十分なフォーカス速度を実現しているように見えます。望遠域でも十分なフォーカス速度ですが、大デフォーカスからの復帰時は少しもたつく印象あり。

今回は明るい日中にテストしていますが、夜間や屋内での低照度では望遠側(開放F値がF6.3-F8あたり)の動作がさらに悪化します。

ブリージング

ブリージングとはピント位置によって画角が変化することを指します。画角の変化が大きいと、フォーカシングで画角が広がったり狭くなったりするので気が散ったり、AFが不安定化する原因となります。出来ればフォーカシングブリージングは無い方が良い。今回はブリージングの影響を確認するために、レンズを最小絞りまで絞り、最短撮影距離・無限遠で撮影した結果が以下の通り。

100mmまでは画角の変動がほとんどなく、非常に快適。200mm以降は少し目立つようになりますが、それでも許容範囲内に収まっているように見えます。

28mm

50mm

100mm

200mm

400mm

精度

Z 8と組み合わせることで良好に動作します。低照度時にフレーム周辺部を使用した際に精度が低下する場合があるものの、それ以外は特に問題ありません。

MF

ストロークが長いので細かい調整が可能。ただし、フォーカスリングが小さく、操作性が良いとは言えません。

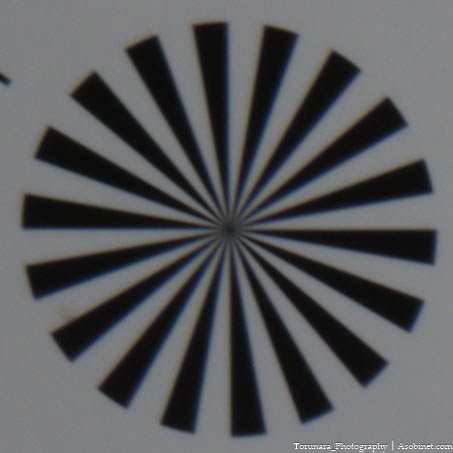

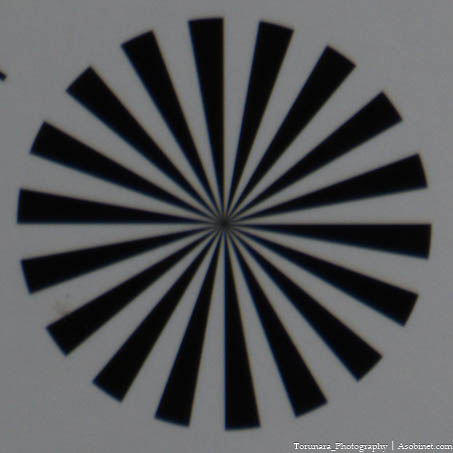

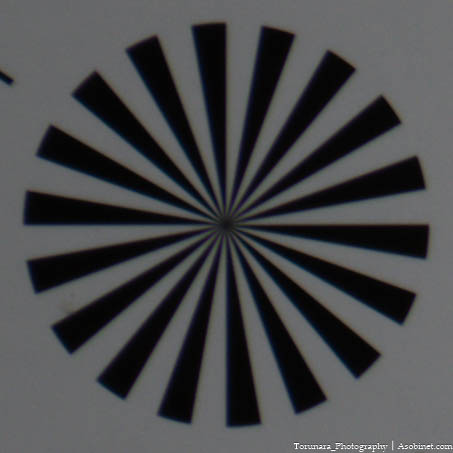

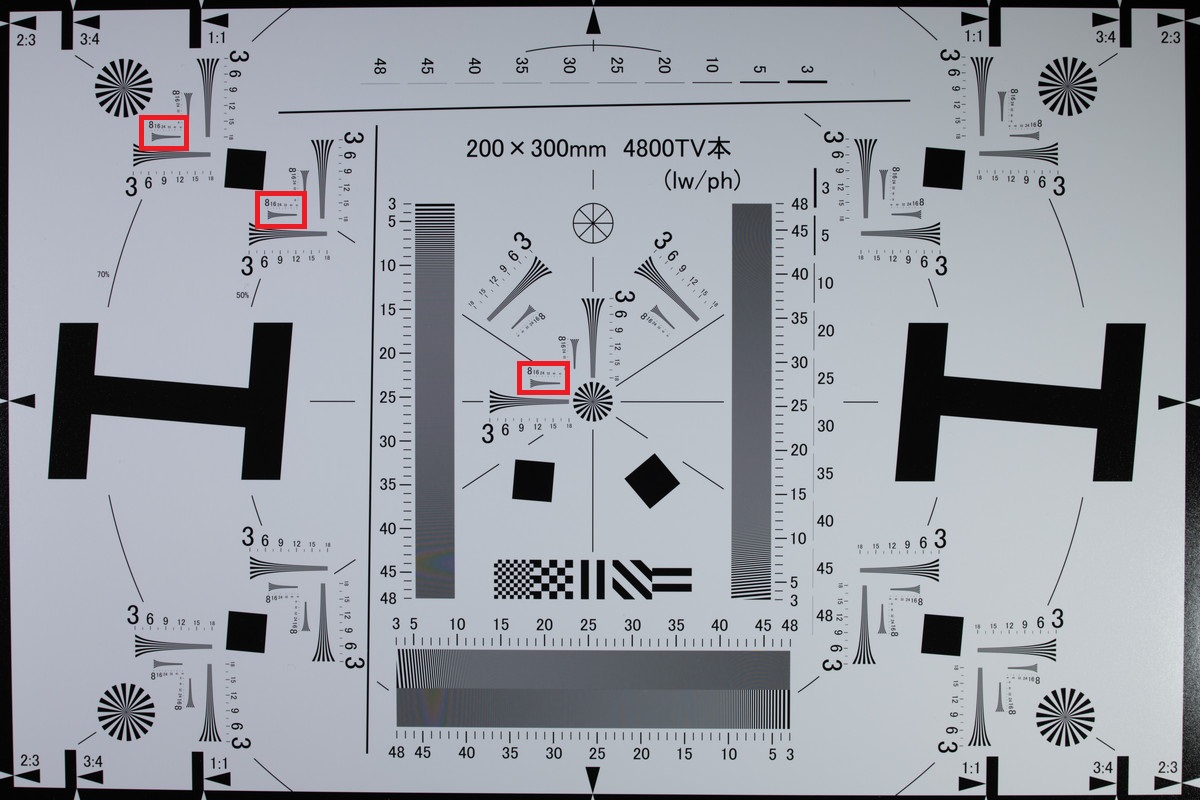

解像力チャート

撮影環境

テスト環境

- カメラボディ:Z 8

- 交換レンズ:NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR

- パール光学工業株式会社

「【HR23348】ISO12233準拠 8K解像力テストチャート(スチルカメラ用)」

- オリンパス HYRes 3.1 解析ソフト

- 屋内で照明環境が一定

- 三脚・セルフタイマー10秒・電子シャッター

- RAW出力

- ISO 100 固定

- Adobe Lightroom Classic CCでRAW現像

・シャープネス オフ

・ノイズリダクション オフ

・色収差補正オフ

・格納されたレンズプロファイル(外せない) - 解析するポイントごとにピントを合わせて撮影

(像面湾曲は近接で測定が難しいので無限遠時にチェック) - 近接でのテストであることに注意(無限遠側はさらに良好となる可能性あり)

補足

今回はRAW出力を元にしてシャープネスをオフの状態で検証。ボディ出力のJPEGやRAW現像でシャープネスを整えるとより数値が向上する可能性あり。今回の数値はあくまでも「最低値」とお考え下さい。

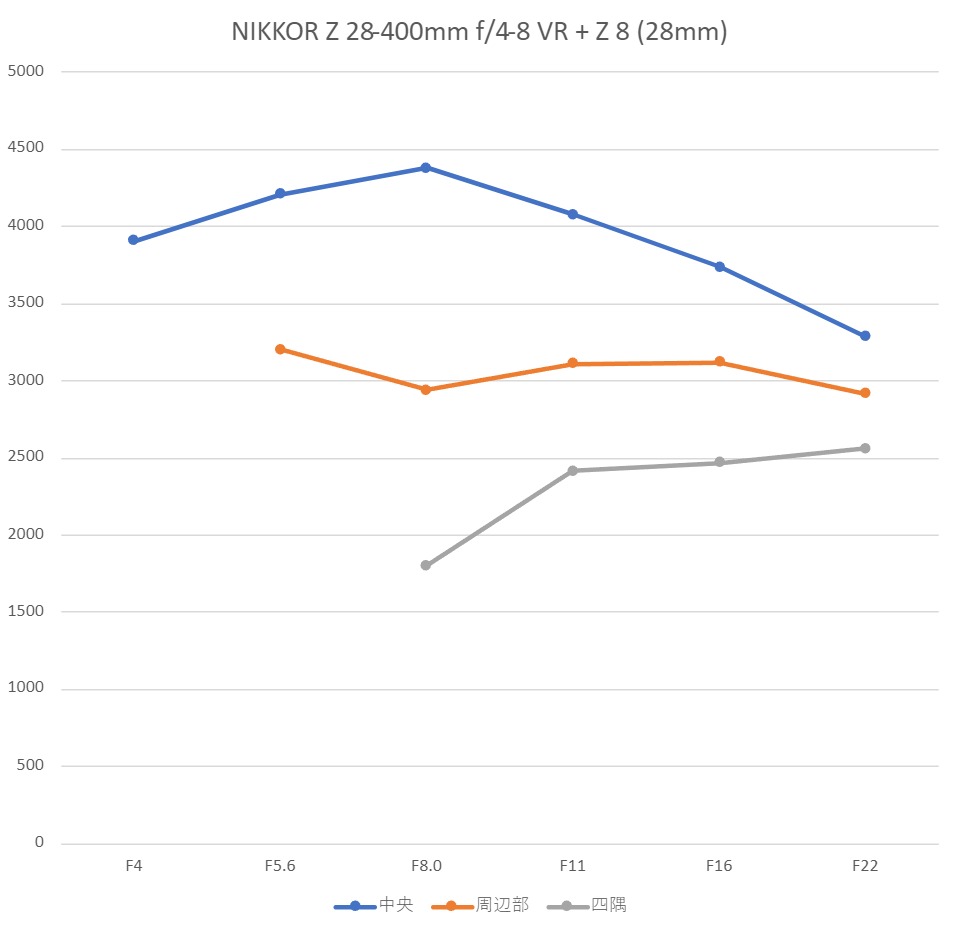

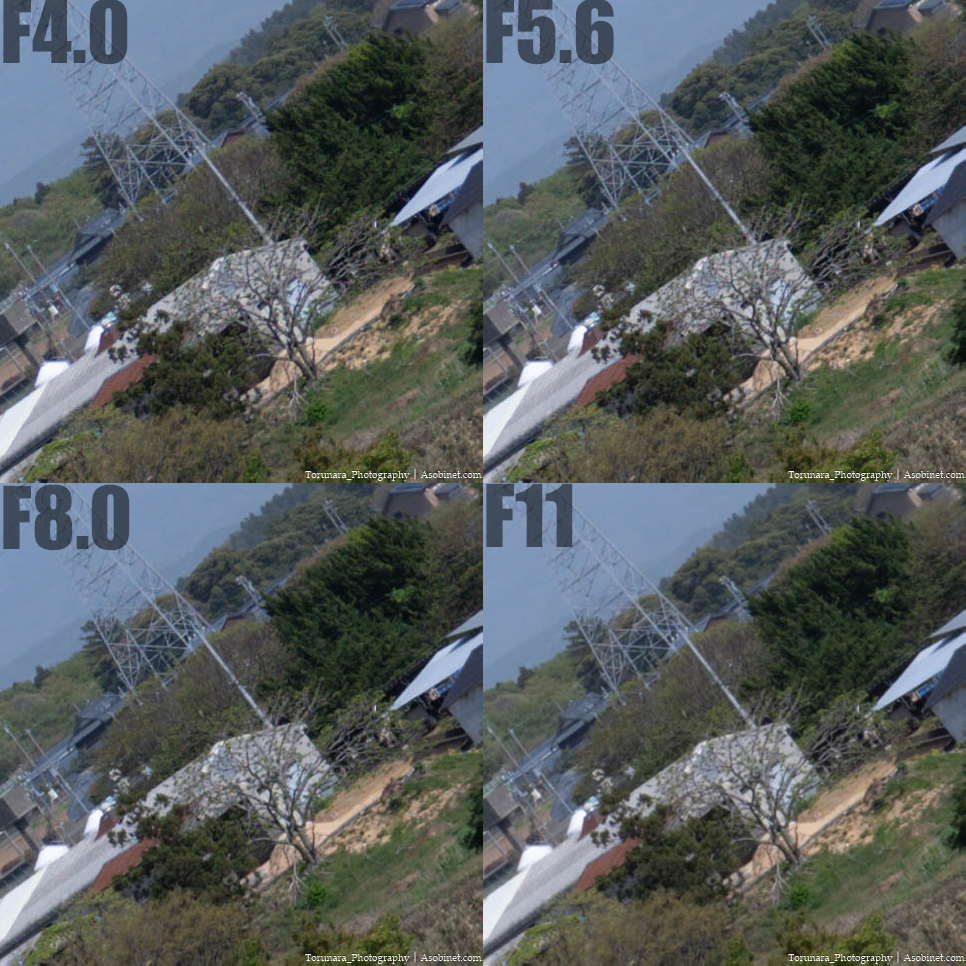

28mm

中央は絞り開放からシャープですが、周辺や隅はF5.6-8まで絞らないとソフトな画質。広角域の焦点距離は、像倍率を一定にするため解像チャートへ近寄る必要があります。広角レンズの接写時は周辺や隅の解像性能が低下する傾向があり、このレンズに限ったことではありません。あくまでも参考程度の数値とお考え下さい。遠景でのテストではまずまずの結果が得られています。絞っても中央の画質に追い付かないのはチャートテストと同様。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F4 | 3909 | ||

| F5.6 | 4211 | 3203 | |

| F8.0 | 4381 | 2941 | 1802 |

| F11 | 4079 | 3112 | 2413 |

| F16 | 3739 | 3119 | 2470 |

| F22 | 3285 | 2917 | 2561 |

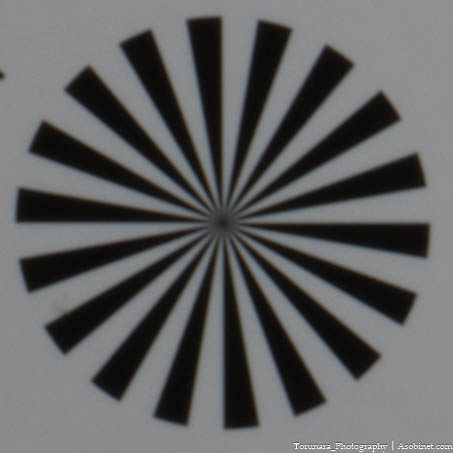

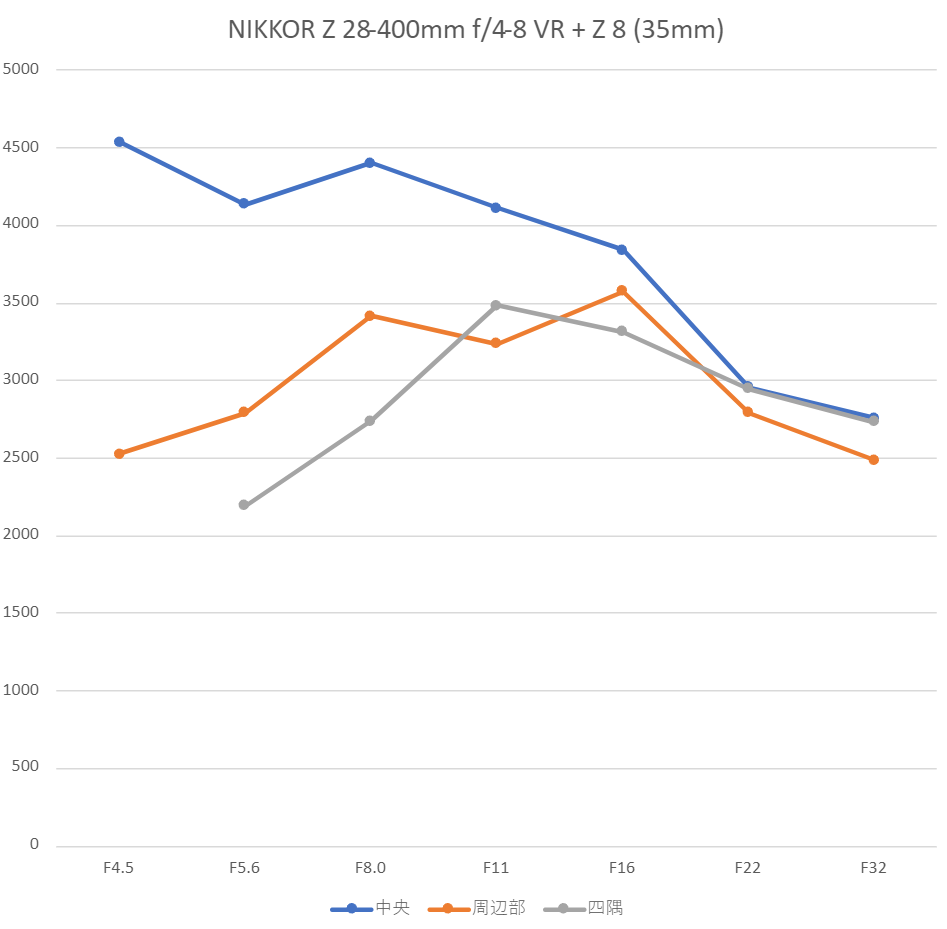

35mm

28mmと同じく中央は絞り開放から非常にシャープ。絞りによる改善の余地はほとんどなく、回折により低下する傾向があります。周辺や隅は28mmよりも良好ですが、それでも開放付近はソフトな画質。満足のいく結果を得るにはF8くらいまで絞る必要があります。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F4.5 | 4536 | 2529 | |

| F5.6 | 4135 | 2794 | 2195 |

| F8.0 | 4401 | 3417 | 2737 |

| F11 | 4114 | 3239 | 3482 |

| F16 | 3842 | 3576 | 3314 |

| F22 | 2956 | 2794 | 2945 |

| F32 | 2759 | 2490 | 2733 |

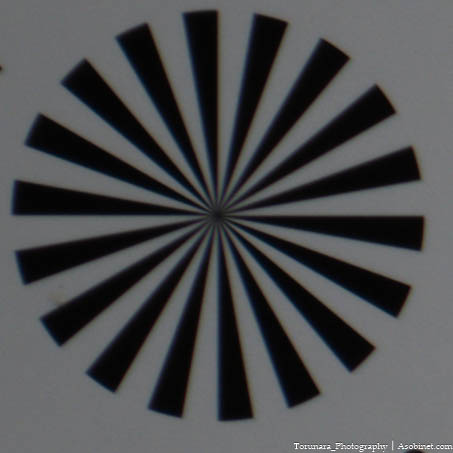

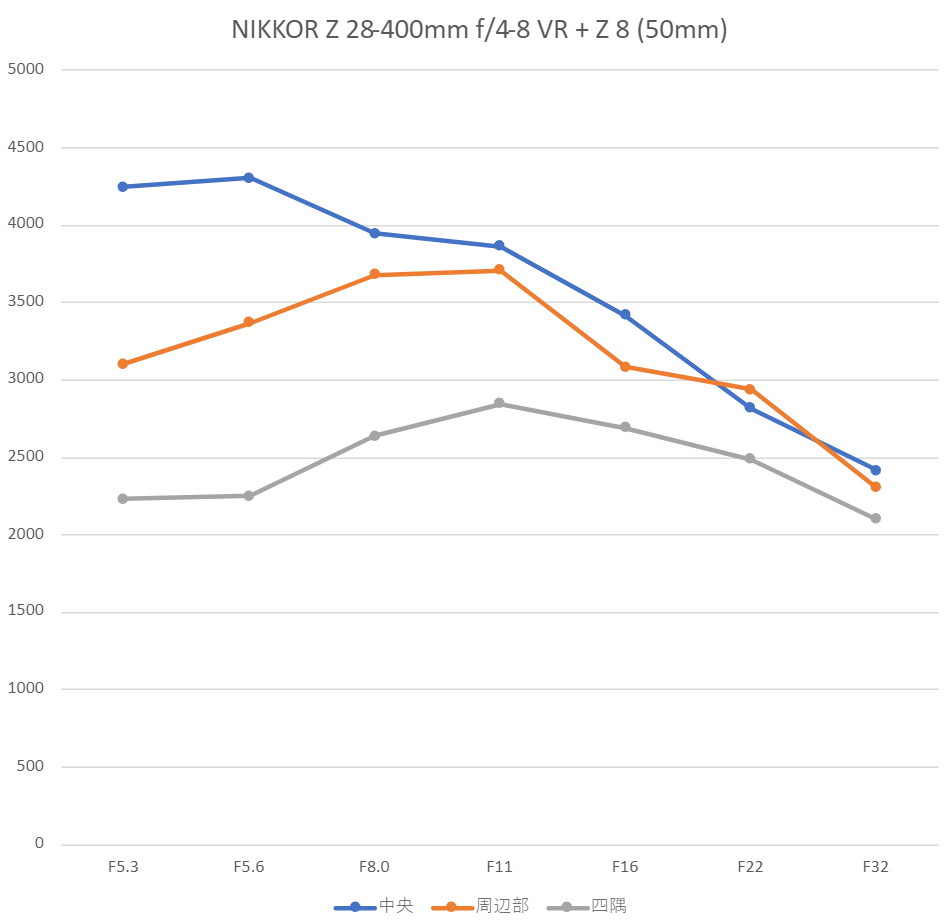

50mm

引き続き中央が非常に良好で周辺の画質も改善傾向。F8まで絞ると広い範囲でシャープな結果を得ることができます。ただし、隅は絞っても大幅に改善することはなく、中央や周辺との画質差が大きい。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F5.3 | 4248 | 3101 | 2233 |

| F5.6 | 4306 | 3369 | 2249 |

| F8.0 | 3946 | 3681 | 2640 |

| F11 | 3866 | 3707 | 2846 |

| F16 | 3417 | 3082 | 2693 |

| F22 | 2817 | 2939 | 2487 |

| F32 | 2414 | 2304 | 2099 |

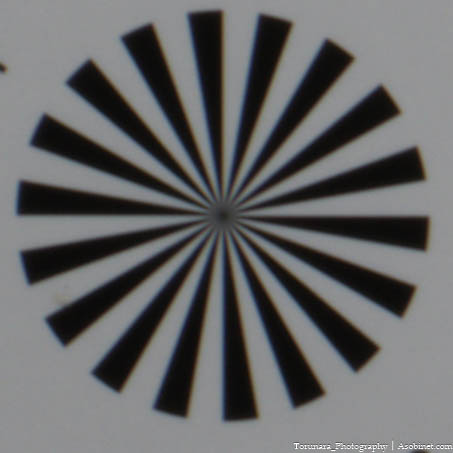

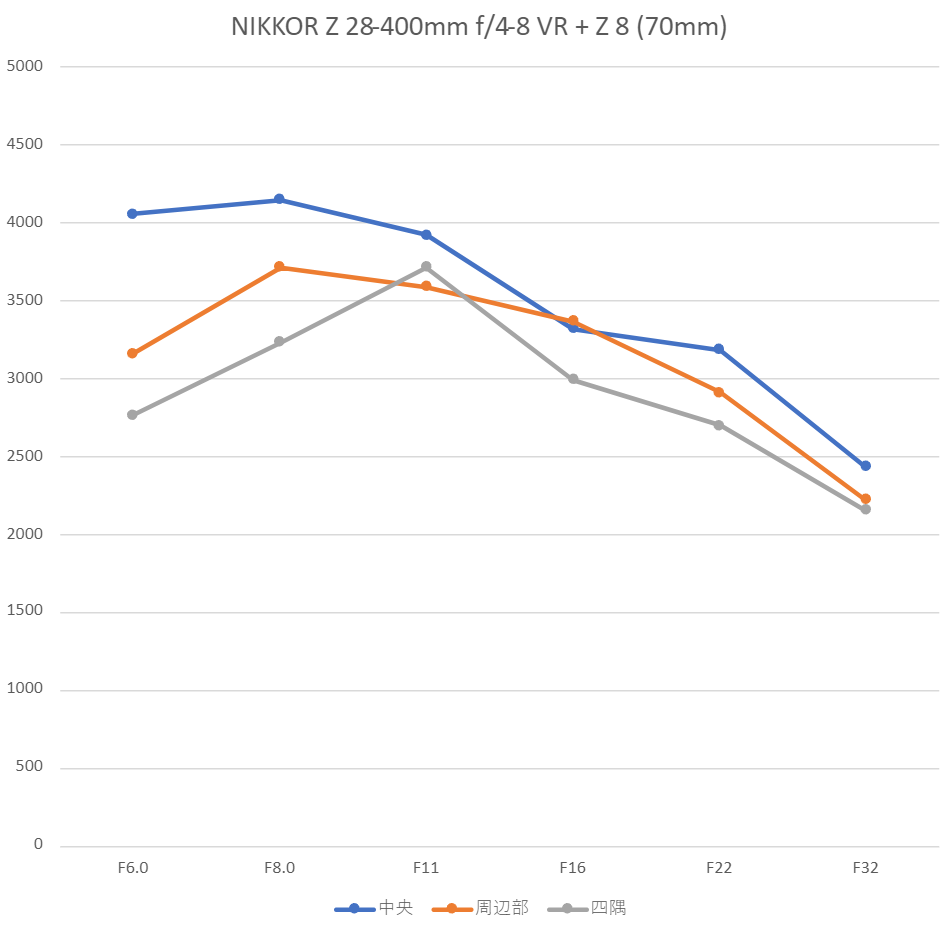

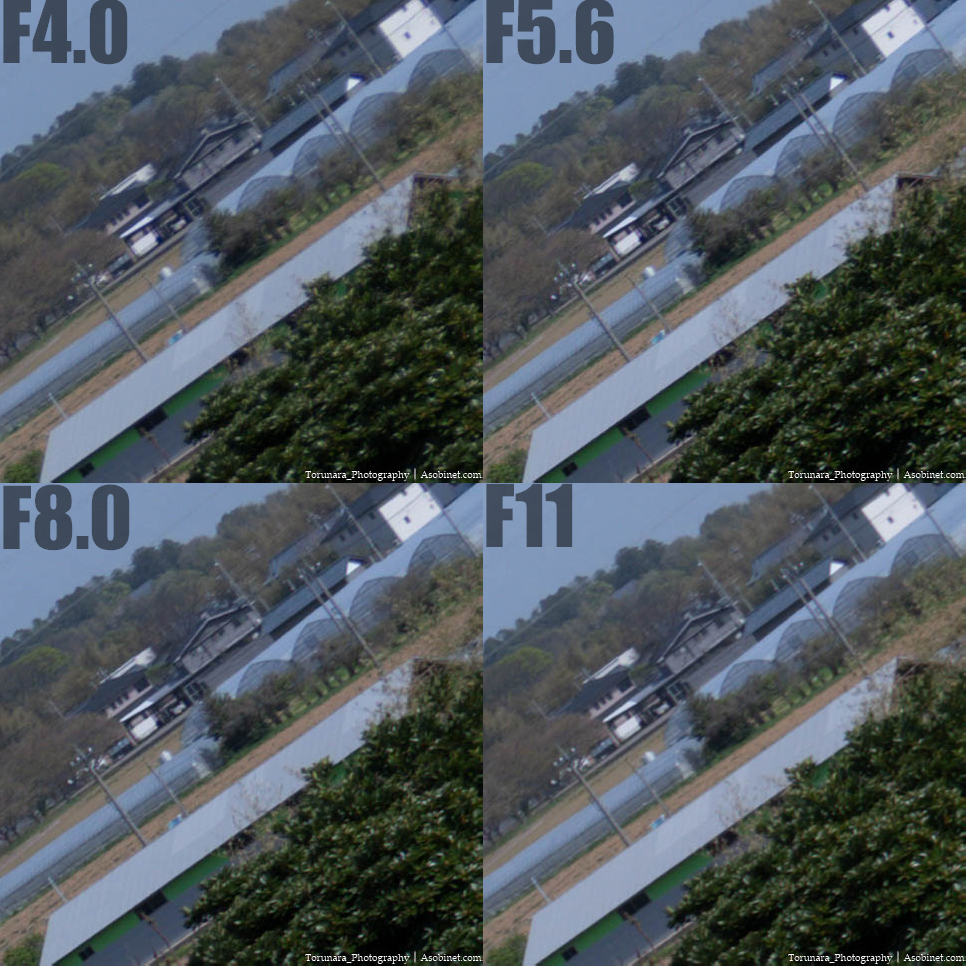

70mm

中央のピーク値は低下しますが、周辺や隅の画質が改善。フレーム全体の均質性が高まり、絞り開放から実用的な結果を得ることができます。F8-F11まで絞るとさらに均質性が向上します。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F6.0 | 4057 | 3164 | 2767 |

| F8.0 | 4150 | 3714 | 3236 |

| F11 | 3923 | 3591 | 3714 |

| F16 | 3322 | 3370 | 2995 |

| F22 | 3187 | 2912 | 2699 |

| F32 | 2435 | 2225 | 2155 |

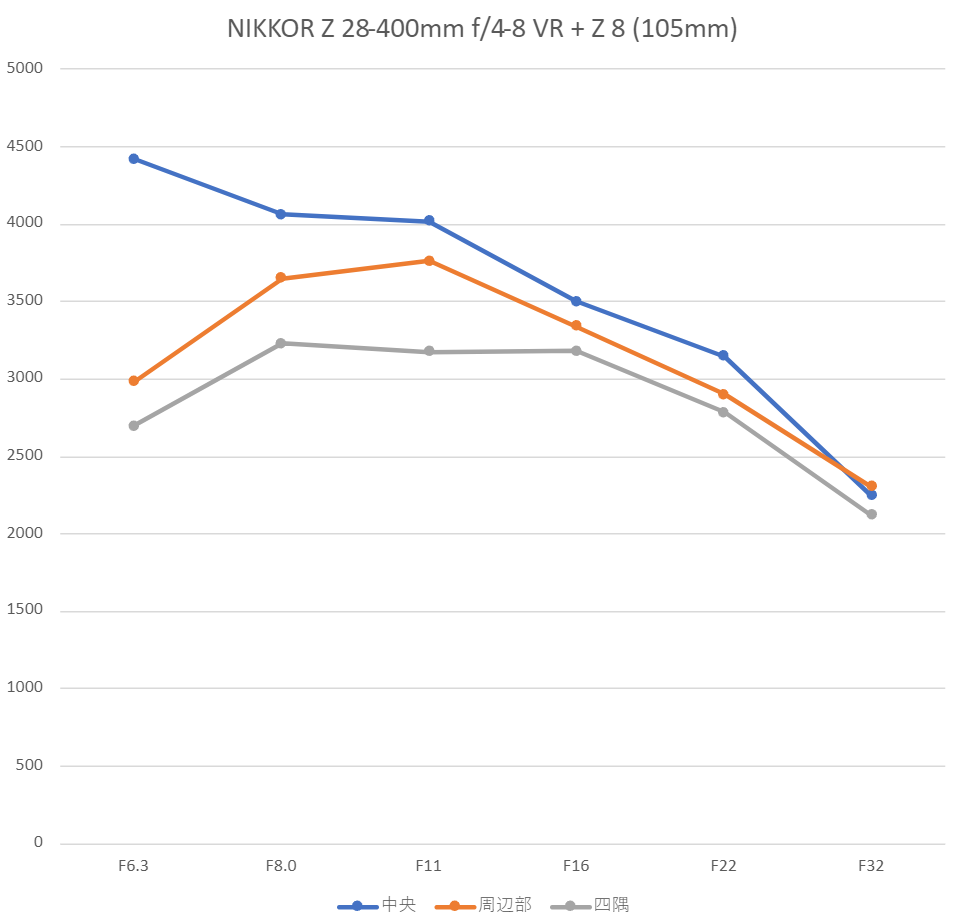

105mm

70mmと比べると周辺や隅の結果が伸び悩んでいます。酷くはありませんが、良くもありません。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F6.3 | 4419 | 2983 | 2696 |

| F8.0 | 4062 | 3651 | 3230 |

| F11 | 4019 | 3763 | 3177 |

| F16 | 3501 | 3342 | 3183 |

| F22 | 3145 | 2902 | 2785 |

| F32 | 2248 | 2303 | 2122 |

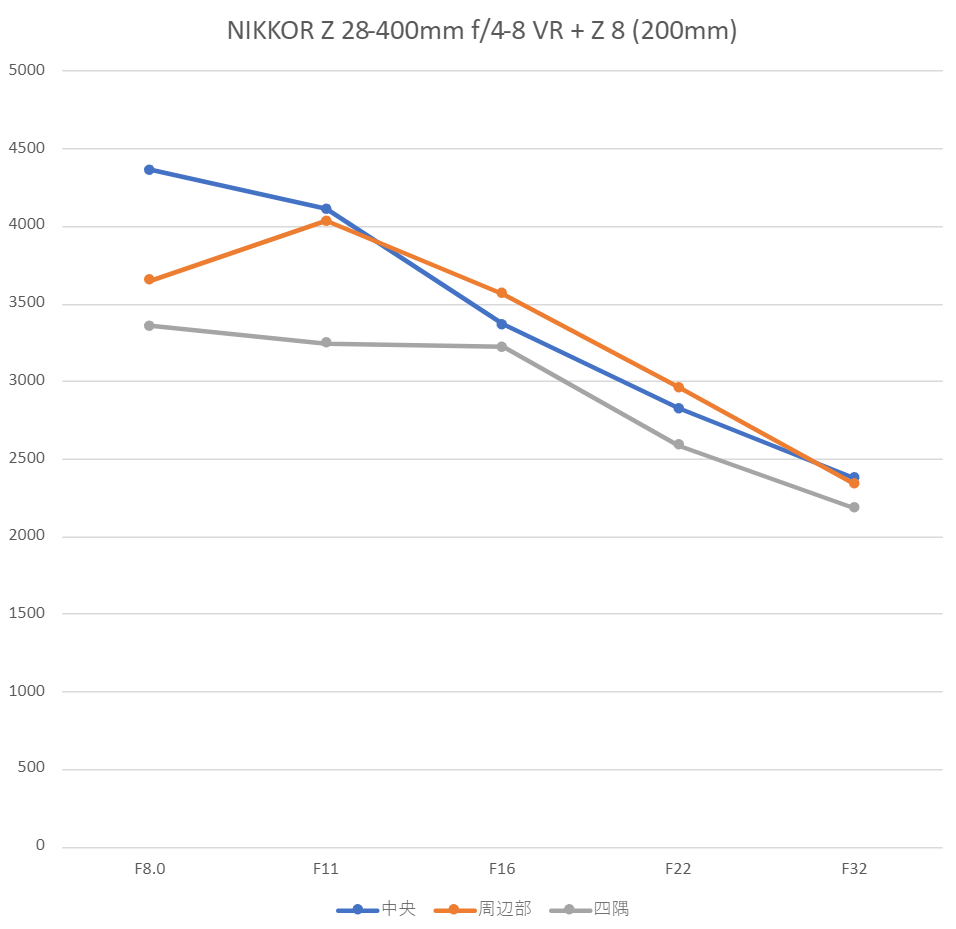

200mm

驚いたことに105mmよりも良好。ただし、開放F値が「F8」と大きく、絞りによる伸びしろはほとんどありません。とはいえ、全体的に均質性が高く、良好な結果が得られるので絞る必要性は高くないように見えます。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F8.0 | 4362 | 3654 | 3360 |

| F11 | 4112 | 4035 | 3245 |

| F16 | 3370 | 3564 | 3225 |

| F22 | 2825 | 2961 | 2588 |

| F32 | 2377 | 2339 | 2185 |

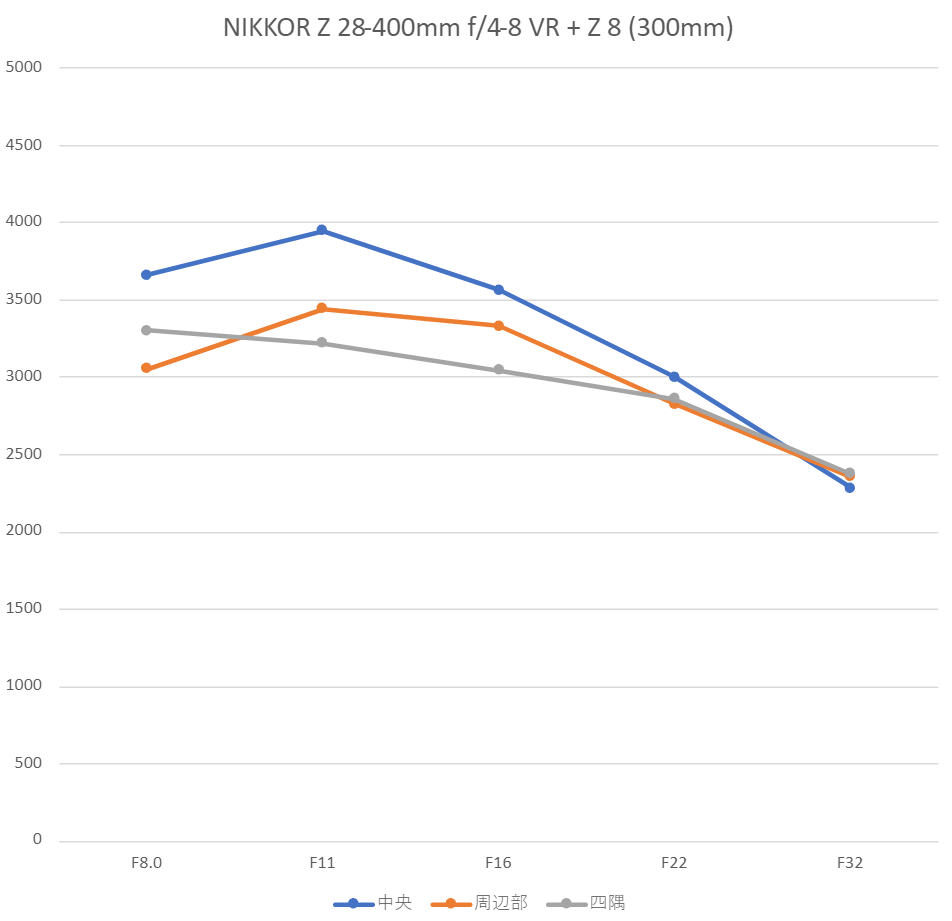

300mm

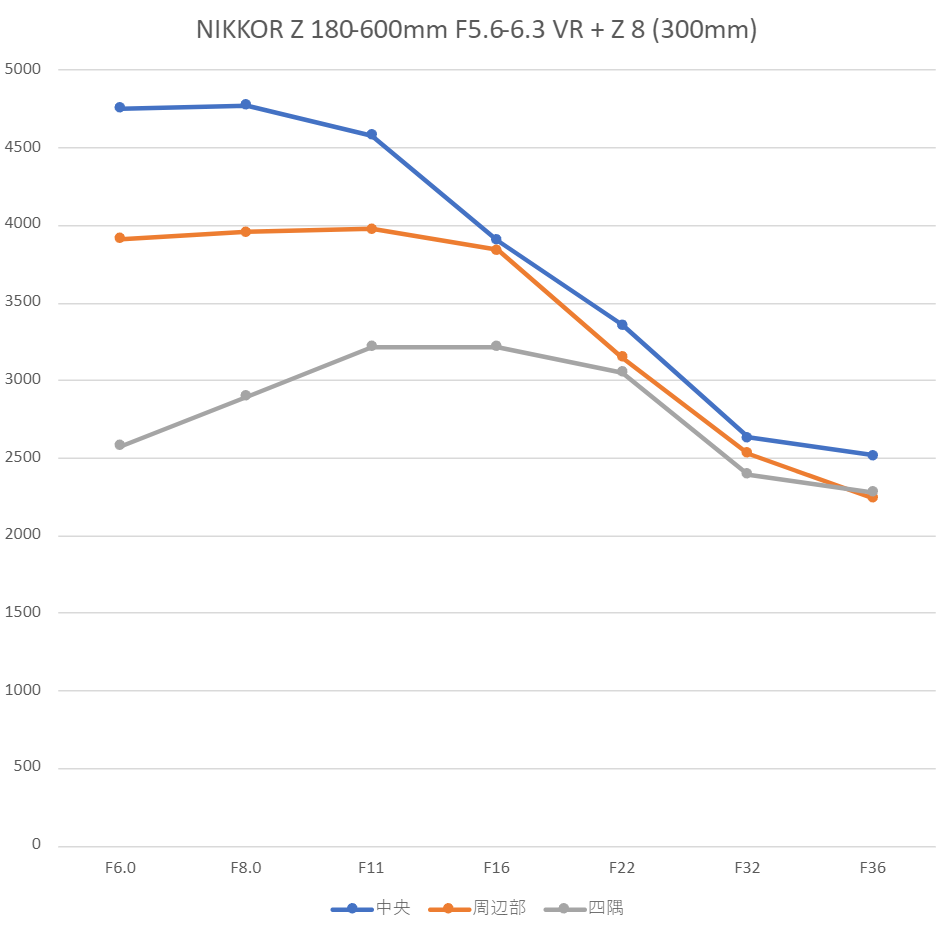

中央や周辺のピーク値が低下するものの、均質性は良好。フレーム周辺に向かって大きな低下はありません。高解像センサーを活かせる性能ではありませんが、2400万画素では満足のいく結果と感じるかもしれません。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F8.0 | 3663 | 3058 | 3305 |

| F11 | 3950 | 3445 | 3222 |

| F16 | 3564 | 3332 | 3045 |

| F22 | 3001 | 2827 | 2864 |

| F32 | 2285 | 2359 | 2378 |

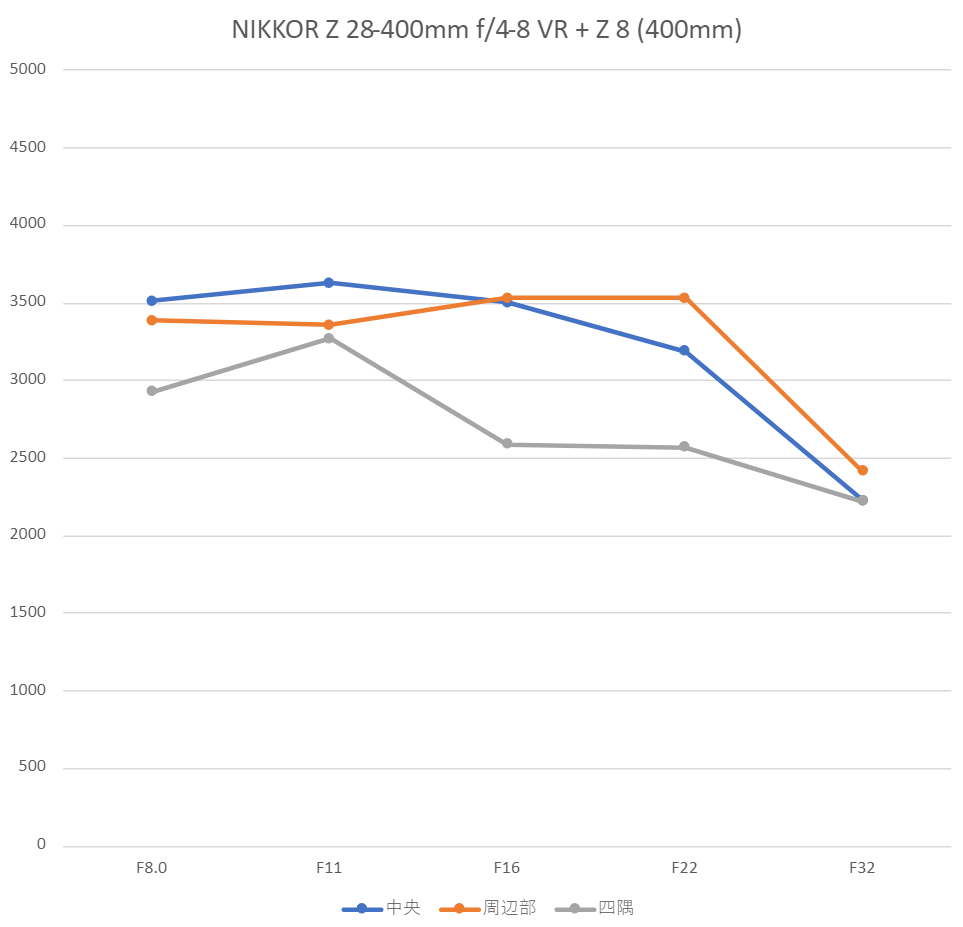

400mm

全体的にピーク値が低下するものの、極端に画質が低下するわけではありません。フレーム全体の均質性も良好であるため、2400万画素センサーカメラでの風景写真などでは問題とならない可能性あり。ただし、絞りによる改善は期待できないので、F8の画質に不満がある場合は他のレンズを検討したほうが良いでしょう。

テスト結果

数値確認

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F8.0 | 3514 | 3389 | 2926 |

| F11 | 3630 | 3360 | 3272 |

| F16 | 3504 | 3530 | 2590 |

| F22 | 3187 | 3534 | 2569 |

| F32 | 2225 | 2416 | 2223 |

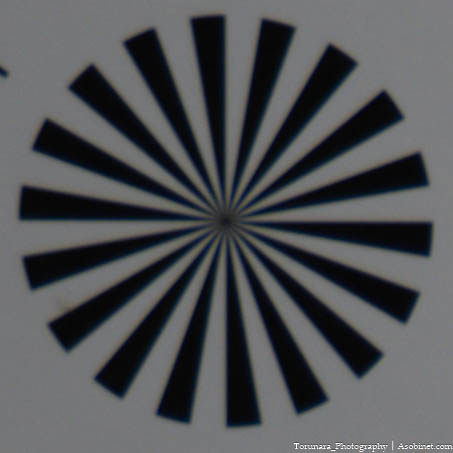

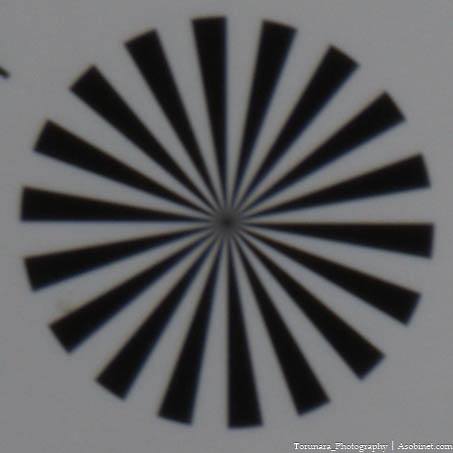

焦点距離一覧

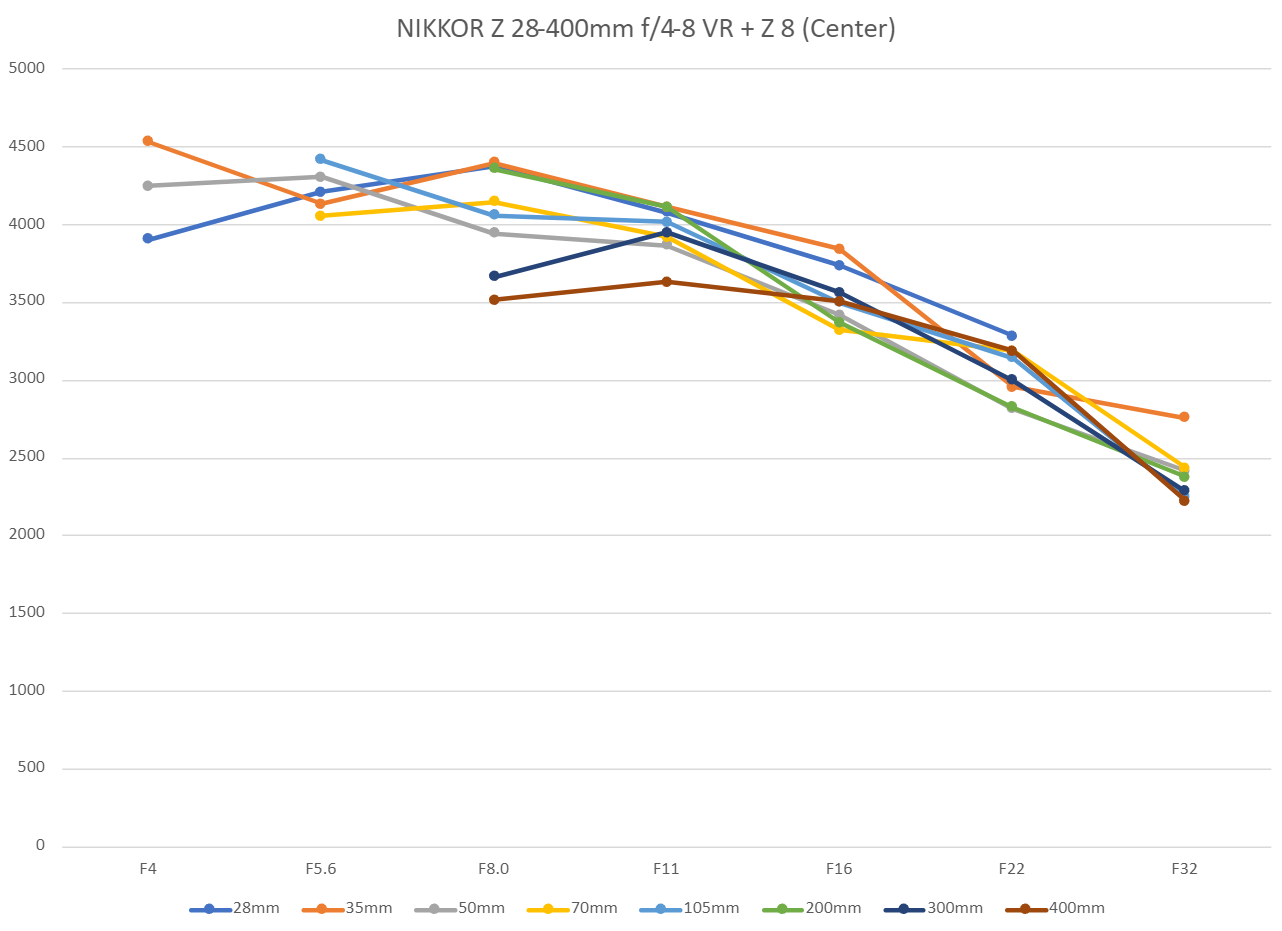

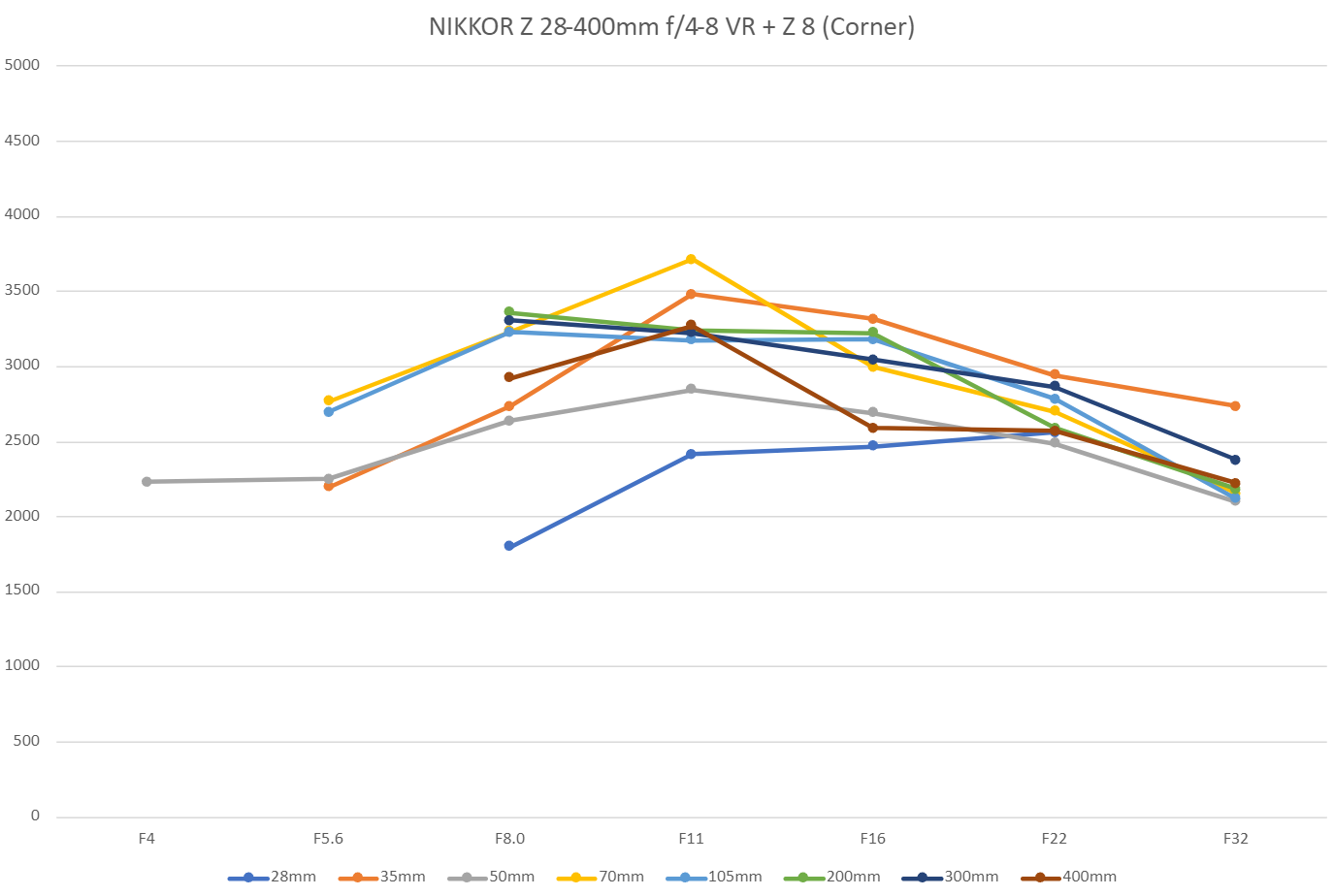

中央

200mmまでは安定した画質が得られていますが、300mm以降はワンランク低下。F11まで絞ると、回折の影響もあり、ズーム全域で一定の画質。

200mmまでは安定した画質が得られていますが、300mm以降はワンランク低下。F11まで絞ると、回折の影響もあり、ズーム全域で一定の画質。

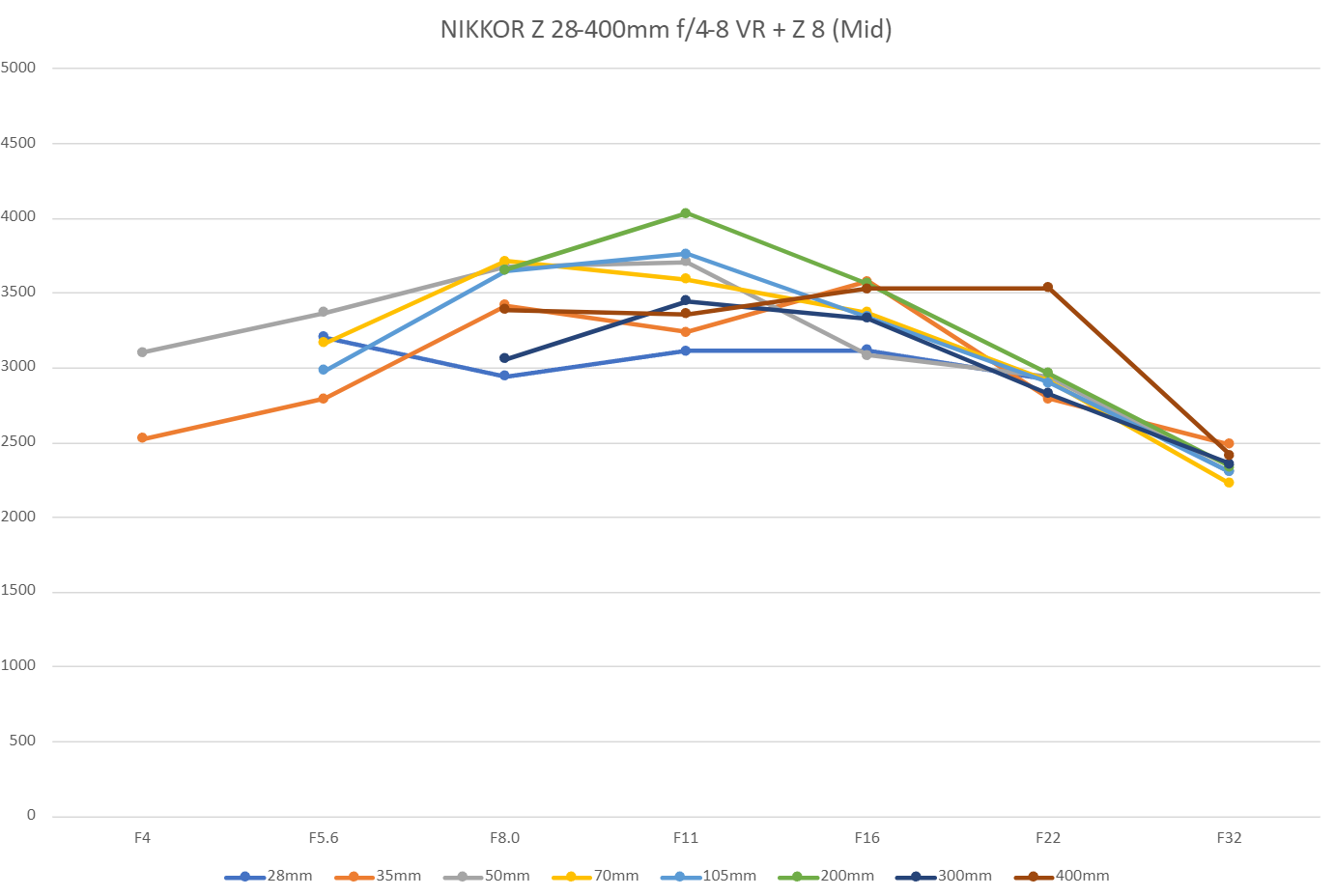

周辺

ズーム中間域の性能が良く、広角側・望遠側で性能が少し低下するようです。

ズーム中間域の性能が良く、広角側・望遠側で性能が少し低下するようです。

隅

焦点距離によってばらつきがあり、28mmが最もソフト。ただし、これは前述したように広角域とチャートテストの相性が悪いという理由があります。広角~標準以外では安定した結果が得られているように見えます。

焦点距離によってばらつきがあり、28mmが最もソフト。ただし、これは前述したように広角域とチャートテストの相性が悪いという理由があります。広角~標準以外では安定した結果が得られているように見えます。

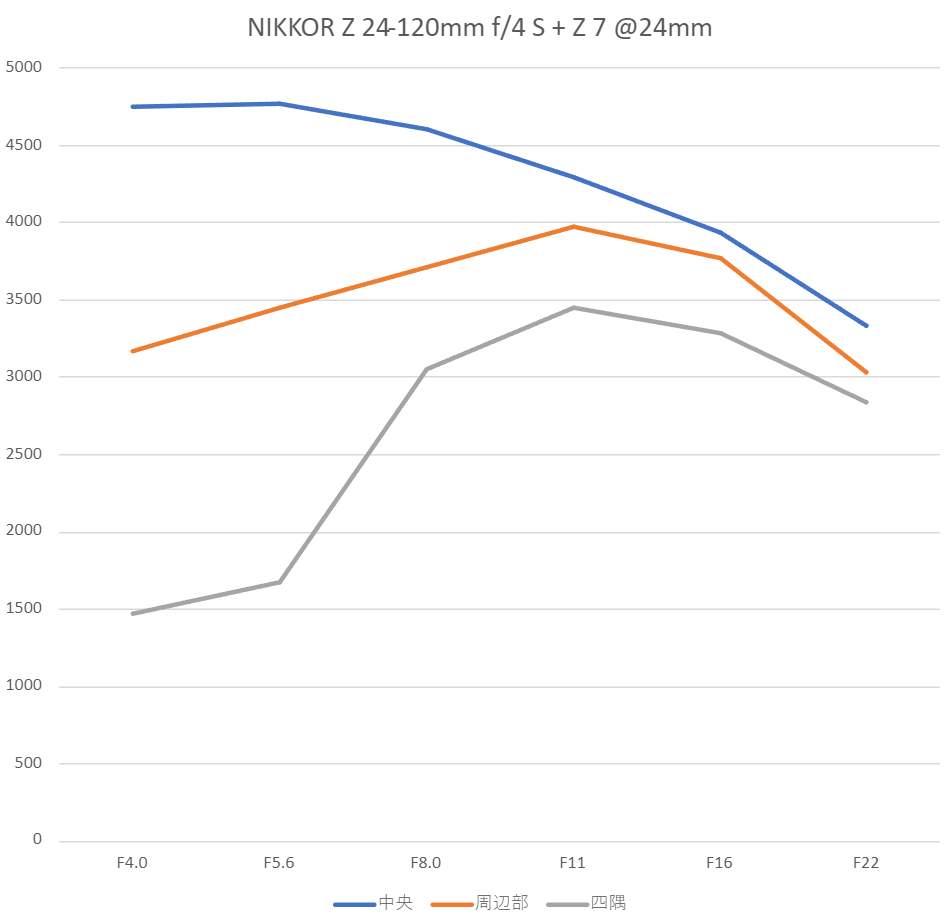

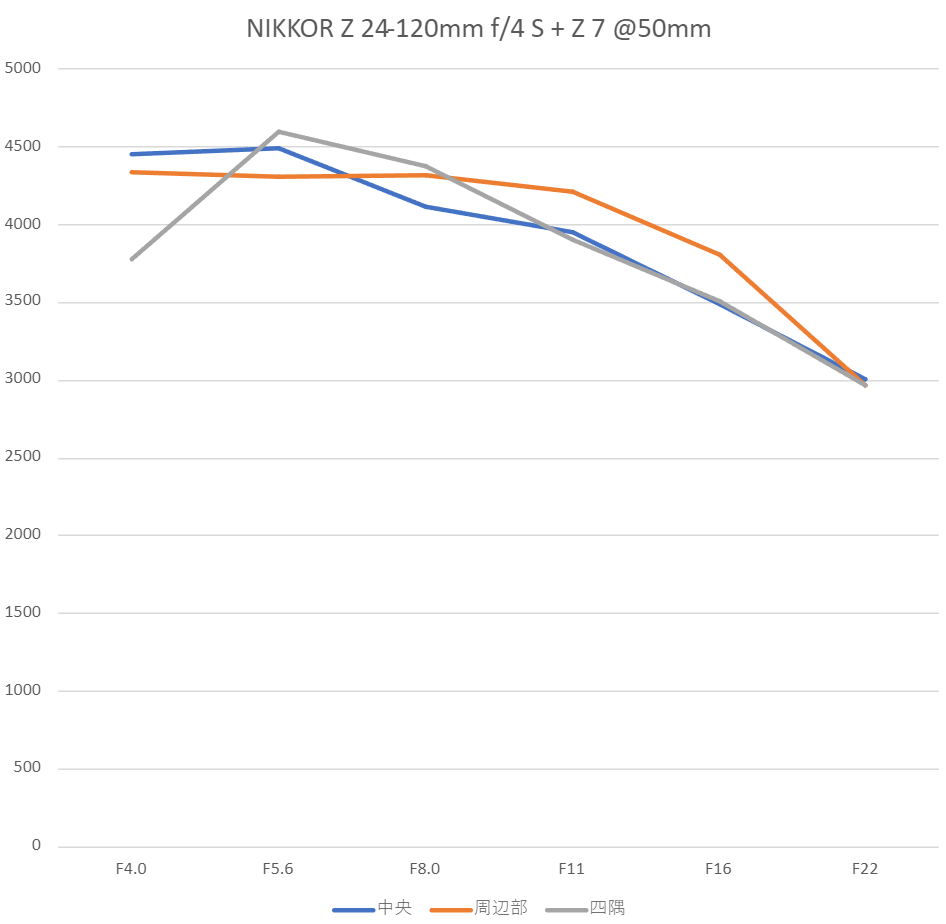

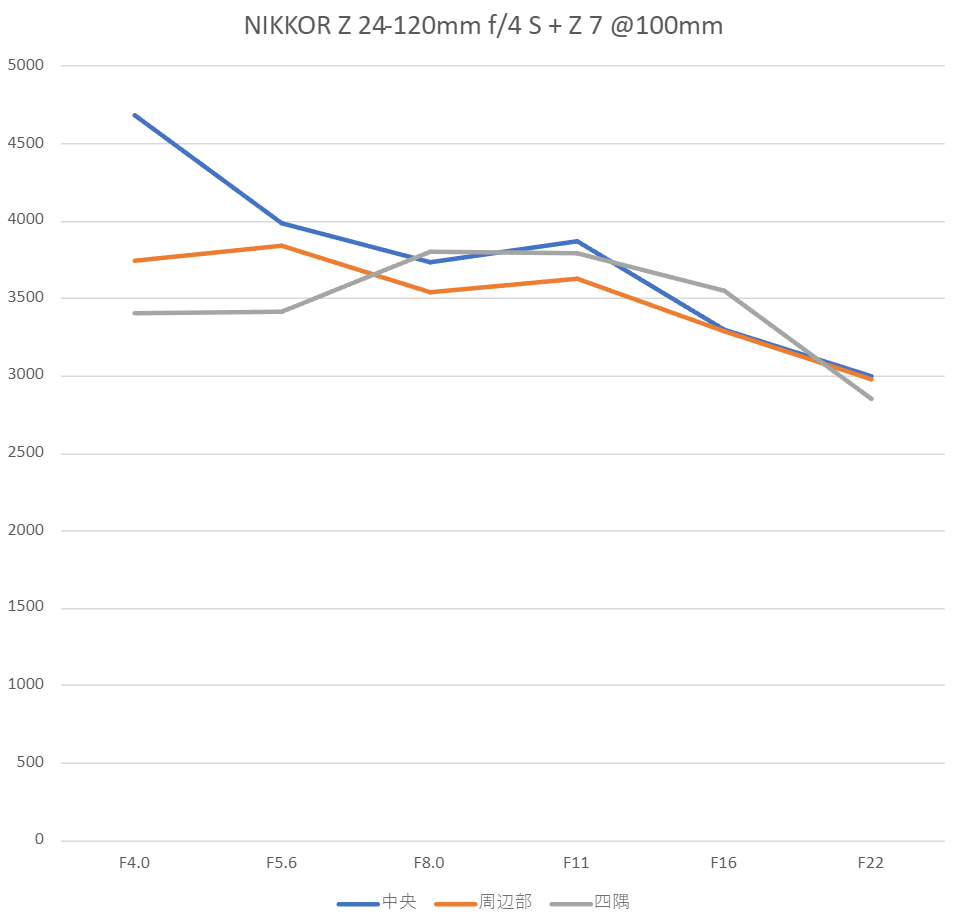

Z 24-120mm F4との比較

当然と言えば当然ですが、解像性能は全体的に「NIKKOR Z 24-120mm f/4 S」が良好。特に24-120mmのズーム中間域(35mm~70mm)は遥かに良好な結果を得ることができます。100mm以降は差が縮まるため、自身が多用する焦点距離によってレンズを選べば良いのかなと。

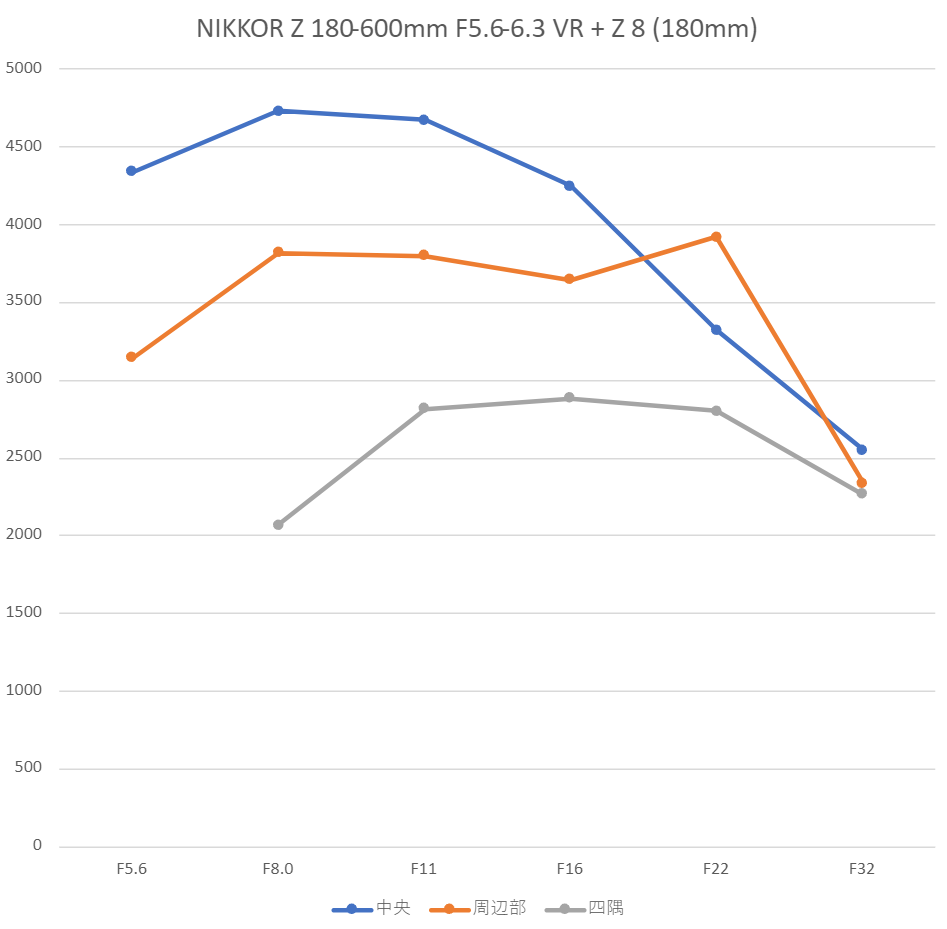

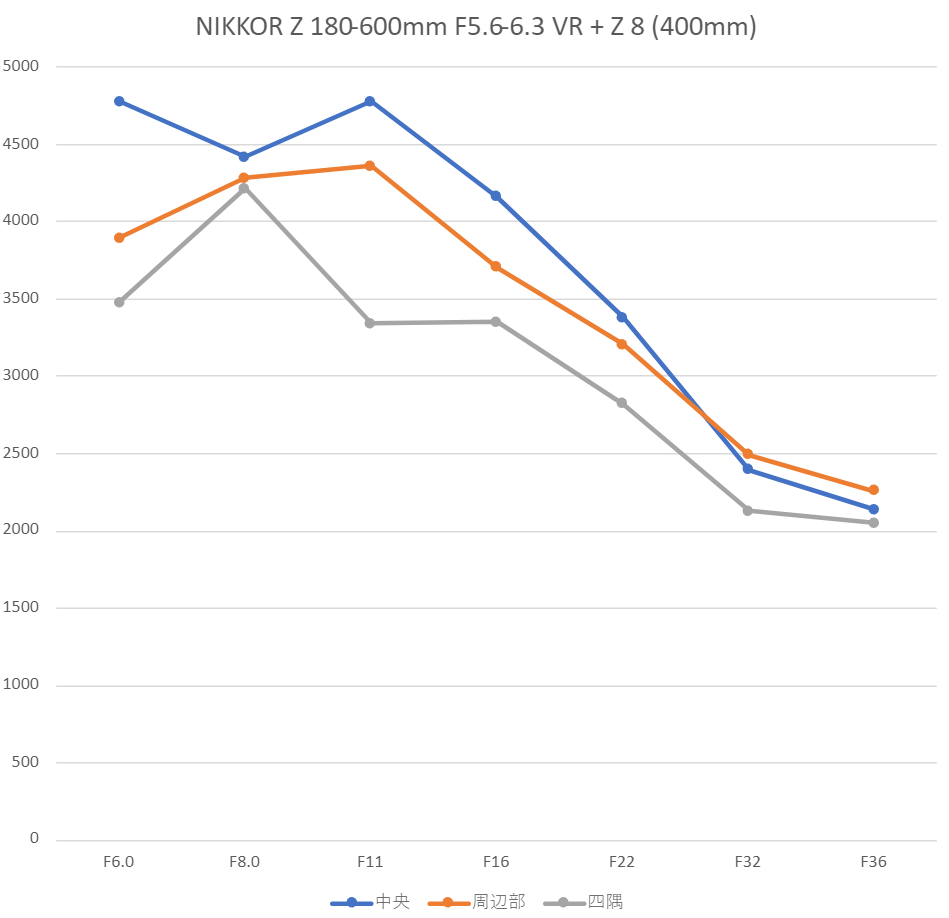

Z 180-600mm VRとの比較

結果は一目瞭然で、特に望遠側は「NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR」に軍配が上がります。もしも望遠側の画質を重視するのであれば、サイズと重量、コストを妥協して180-600mmを検討する価値があります(特に高解像センサー使用時)。もちろん、28-400mmの携帯性・利便性は無視できませんが…。

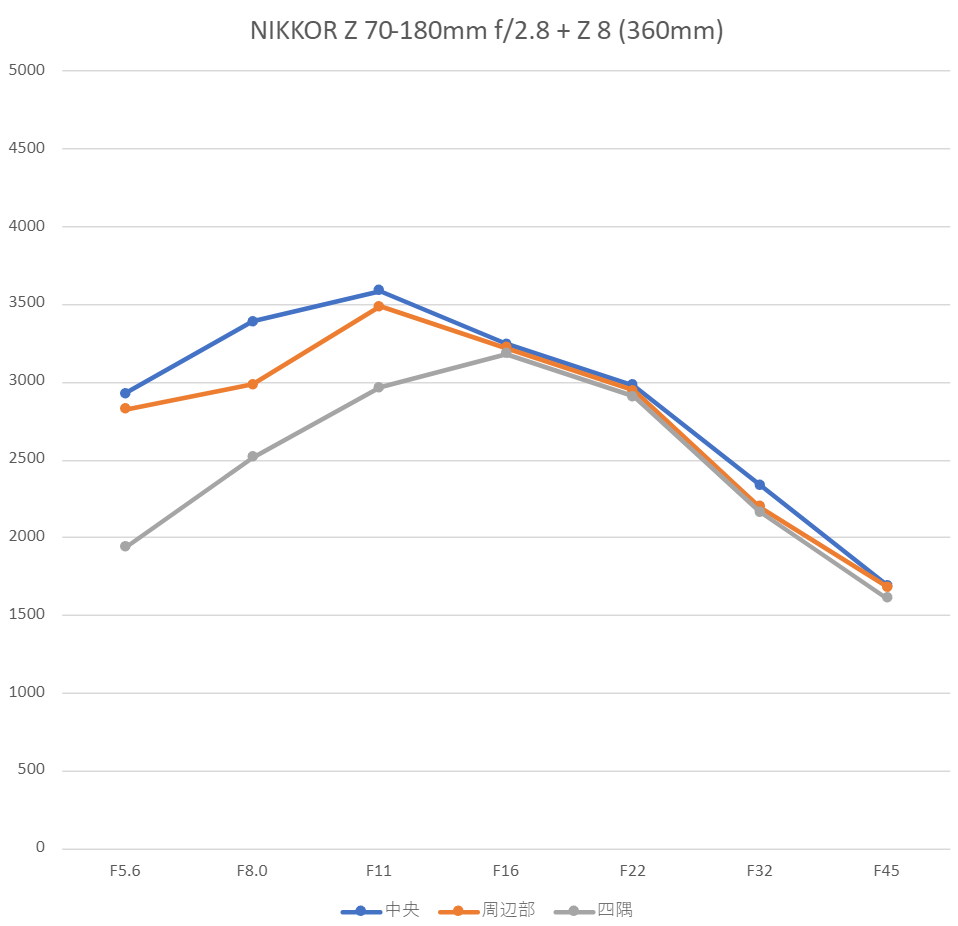

Z 70-180mm F2.8 + TC-20との比較

テレコン装着時の「NIKKOR Z 70-180mm f/2.8」よりも良好な結果を得ることができます。

遠景解像力

撮影環境

- 撮影日:2024.4.19 晴れ 微風

- カメラ:Nikon Z 8

- 三脚:Leofoto LS-365C

- 雲台:SUNWAYFOTO GH-PRO II

- 露出:ISO 100 絞り優先AE

- RAW:Adobe Lightroom Classic CC

・シャープネスオフ

・レンズ補正外せない(歪曲収差・倍率色収差)

28mm

中央

絞り開放から良好で、絞っても大きく改善しません。F5.6でコントラストが最も高くなり、F8以降は画質が徐々に低下します。

周辺

中央と同じく絞りによる画質の変化はほとんどありません。F4から良好ですが、F5.6-8あたりでピークの画質。

四隅

中央や周辺と比べるとややソフト。絞っても大きく改善することはありません。極端な画質差はないので画像処理次第で気にならない程度。

35mm

中央

絞り開放からとても良好。絞りによる画質変化はほとんどありません。やはりF8まで絞ると細部のコントラストが若干低下します。

周辺

中央とほぼ同じ結果。高倍率ズームとしては良好な結果と言えるでしょう。

四隅

28mmと同じく、中央や周辺と比べるとややソフト。気にならない程度の画質差ですが、均質性を重視するのであればかなり絞る必要あり。

50mm

中央

細部まで良好。F8まで絞っても画質の低下はそれほど目立ちません。

周辺

解像性能は良好ですが、広角域と比べると倍率色収差を補正したと思われる痕跡が目立ちます。それが原因となっているためかコントラストが低め。

四隅

周辺部から画質の落ち込みはないものの、引き続き倍率色収差(と思われる痕跡)が目立ちます。

70mm

中央

単焦点とは比べものになりませんが、依然として良好な画質。

周辺

50mmと同じく倍率色収差の痕跡は少し目立ちます。F6.0は若干甘いので、F8まで絞るとシャープな結果を得ることが可能。F11まで絞るとコントラストも少し改善しているように見えます。

四隅

周辺と同傾向。画質の落ち込みがないので均質性が高いと言えるでしょう。

105mm

中央

70mmと同程度の良好な結果。画質に不満はありません。

周辺

50mmや70mmと比べると倍率色収差の痕跡が少なめ。ただし、わずかにコントラストが低く見える点では同じ傾向。絞っても改善しません。

四隅

画質に若干の落ち込みがみられるものの、大きく拡大しなければ気にならない程度。

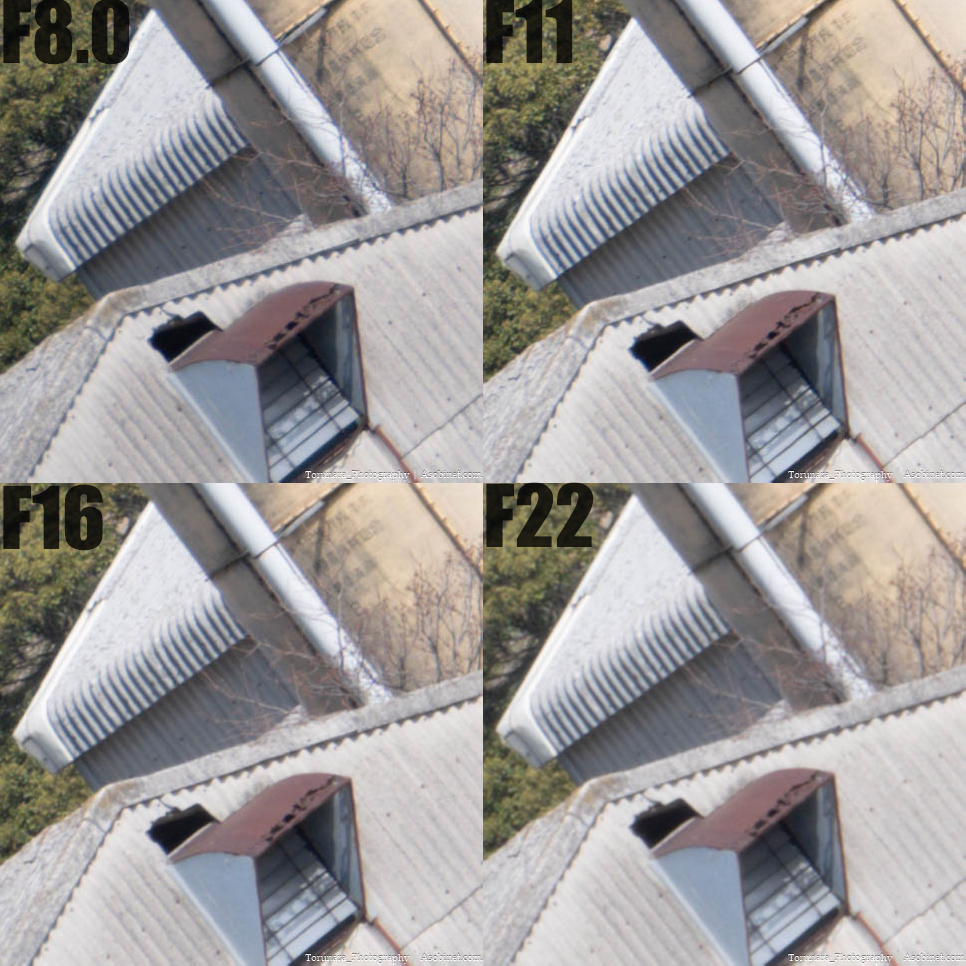

200mm

中央

100mmまでの結果と比べるとややソフトな画質。解像性能はまずまず良好ですが、コントラストが低く、絞っても改善しません。

周辺

中央から大きな画質低下は無し。回折の影響を受けるまで画質は一定。

四隅

周辺と同様。

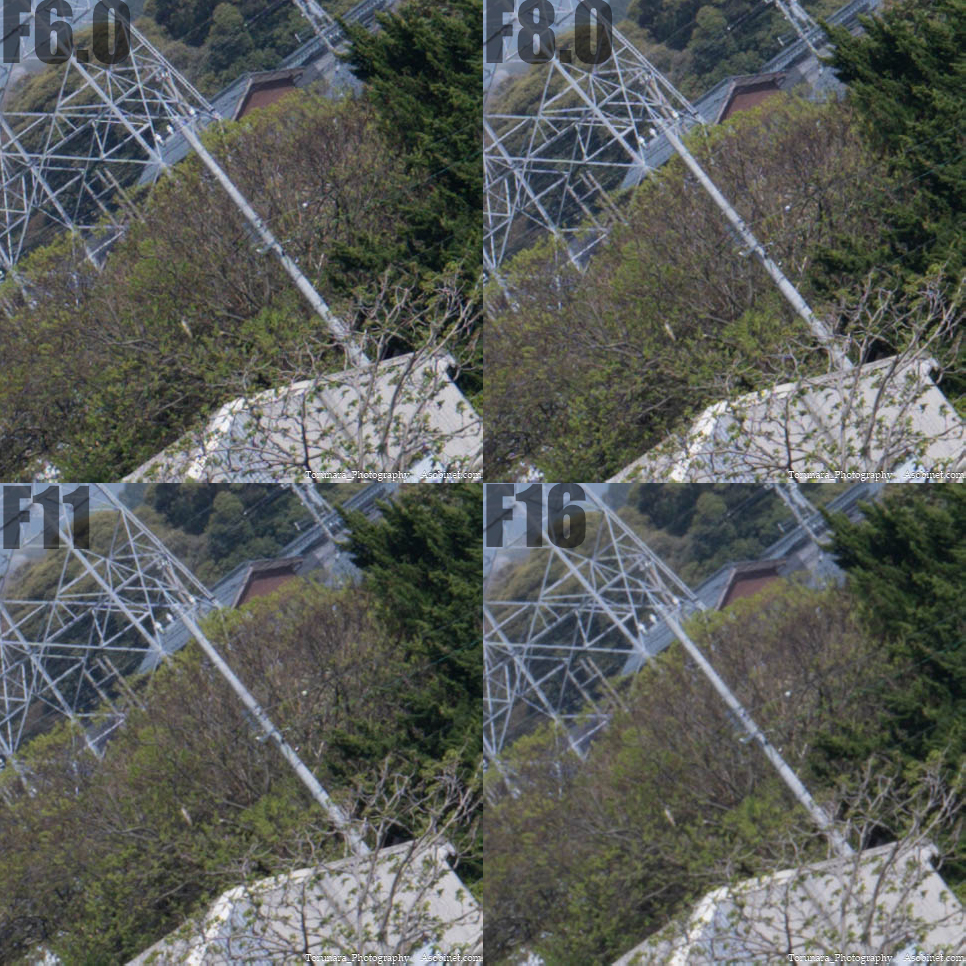

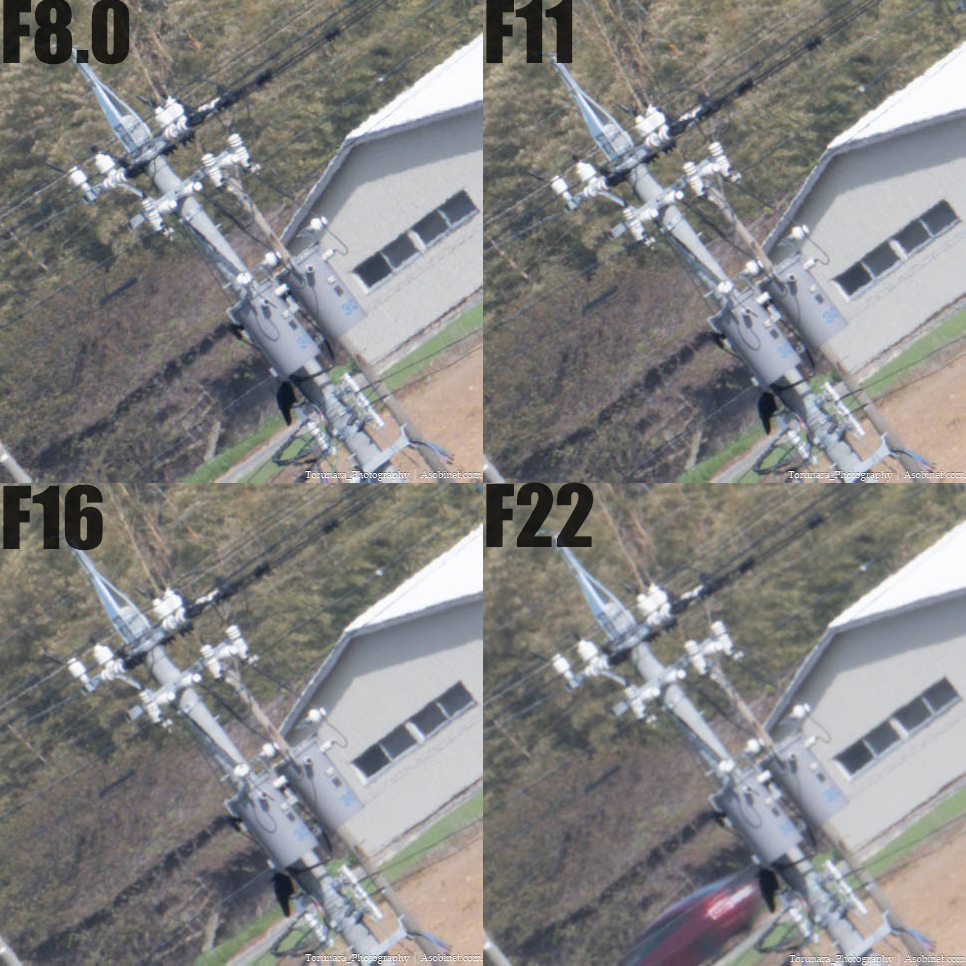

300mm

中央

200mmと比べてコントラストがさらに低下。ディテールの描写は悪くありませんが、後処理でコントラストを強めたいところ。

周辺

陽炎の影響を否定できません。そのあたりを加味しつつ見ると、中央から大きな画質低下はないように見えます。

四隅

倍率色収差は目立つものの、解像性能そのものは悪くありません。良くもないですが、安定感のある画質で、画像処理次第で伸びる可能性あり。

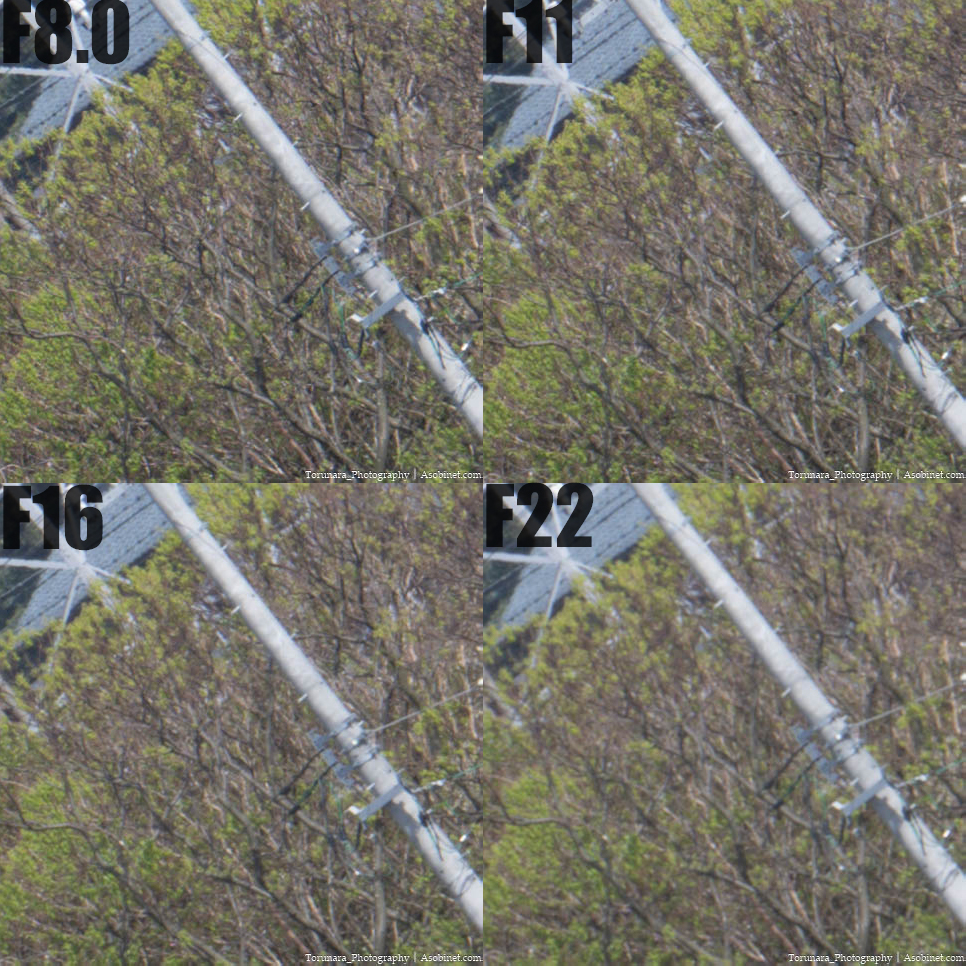

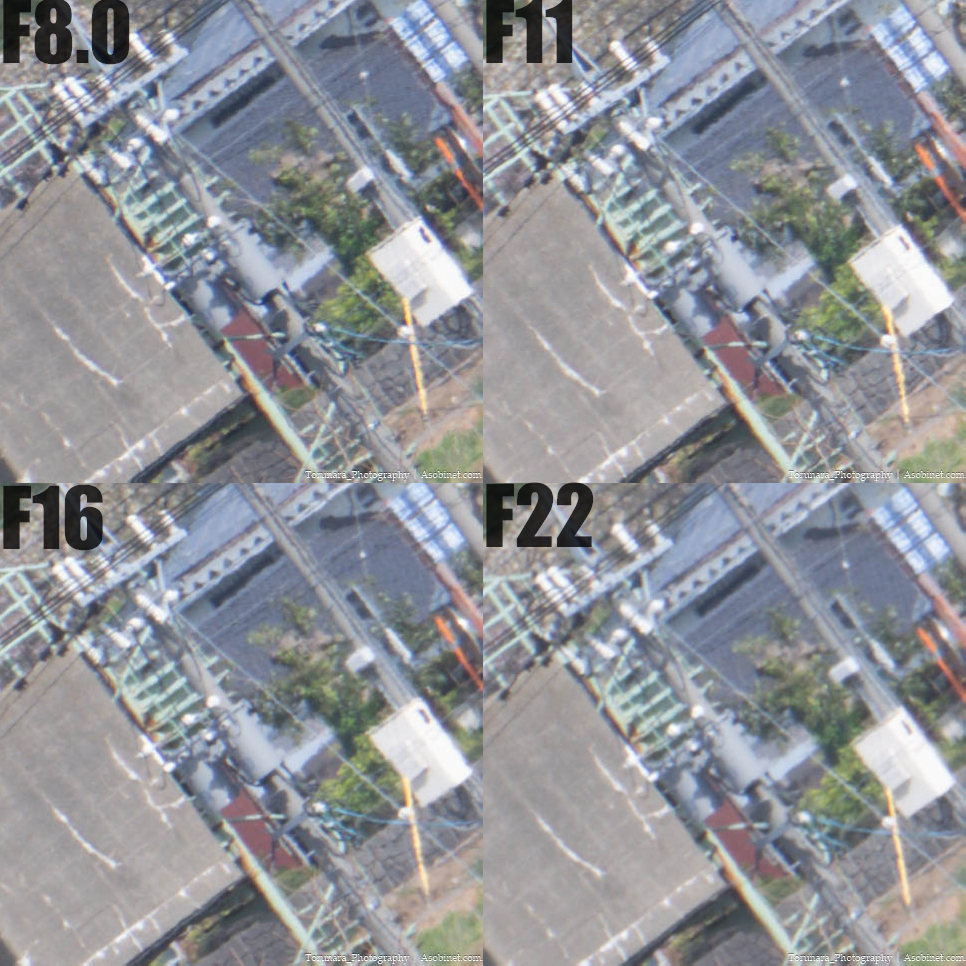

400mm

中央

300mmと同じ傾向。極端な画質低下はありません。

周辺

陽炎の影響を考慮しても少しソフトな画質。

四隅

画質の大きな落ち込みもなく健闘していますが、倍率色収差の影響あり。

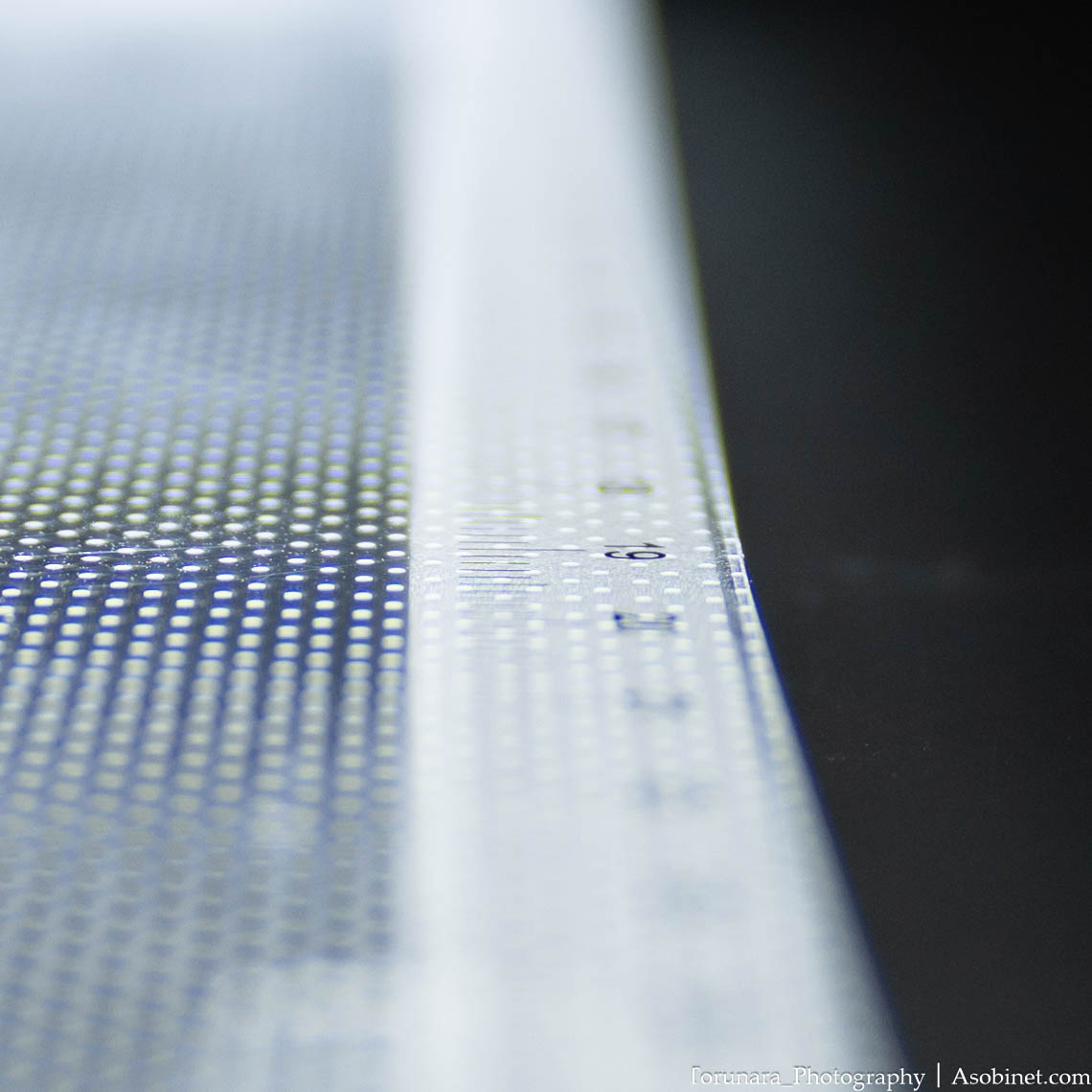

撮影倍率

焦点距離ごとの最短撮影距離は以下の通り。

- 0.2m(焦点距離28mm)

- 0.36m(焦点距離35mm)

- 0.5m(焦点距離50mm)

- 0.57m(焦点距離70mm)

- 0.6m(焦点距離105mm)

- 0.8m(焦点距離200mm)

- 1.2m(焦点距離300mm)

- 1.2m(焦点距離400mm)

50mmで撮影倍率が最も低くなり、ズーム両端に向かって撮影倍率が大きくなる。最も撮影倍率が高くなるのは28mmですが、撮影距離が短いので実用的とは言えません(近寄る必要があるため、自身やカメラの影が写りこみやすい)。

- 28mm

- 35mm

- 50mm

- 70mm

- 105mm

- 200mm

- 300mm

- 400nn

マクロレンズで定番の50/70/105mmの焦点距離で撮影倍率が低い。人によっては寄りにくいレンズと感じるかもしれません。

倍率色収差

倍率色収差とは?

主にフレームの周辺部から隅に現れる色ずれ。軸上色収差と異なり、絞りによる改善効果が小さいので、光学設計の段階で補正する必要があります。ただし、カメラ本体に内蔵された画像処理エンジンを使用して、色収差をデジタル補正することが可能。これにより、光学的な補正だけでは難しい色収差の補正が可能で、最近では色収差補正の優先度を下げ、他の収差を重点的に補正するレンズも登場しています。特にミラーレスシステムでは後処理に依存する傾向あり。

- 良好な補正

- 倍率色収差あり

28mm(絞り開放:小絞り)

カメラ出力・Adobe Camera RAWの現像で、倍率色収差は絞り値全域良好に補正。(電子補正が適用されない)RAW Therapeeで現像してみたところ、同様の結果が得られました。海外のレビューサイトでは「目立つ」という評価もあり、現像環境によっては色収差の補正が適用されないのかもしれません。

少なくとも、一般的な現像環境で問題となることは少ないはず。少なくとも私の環境では、倍率色収差を確認することが出来ませんでした。

50mm(絞り開放:小絞り)

28mmと同じく良好な結果。

100mm(絞り開放:小絞り)

28mmや50mmと同じ。

300mm(絞り開放:小絞り)

細部を確認すると、わずかな色収差が残存しています。しかし大きな問題ではなく、無視できる程度。現像ソフトでの色収差補正で簡単に修正することができます。

400mm(絞り開放:小絞り)

300mmと同じく、非常に軽微。

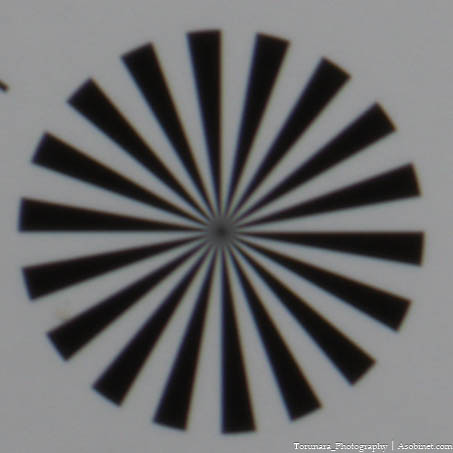

軸上色収差

軸上色収差とは?

軸上色収差とはピント面の前後に発生する色ずれ。ピントの手前側は主にパープルフリンジとして、ピントの奥側でボケにグリーンの不自然な色付きがあれば、その主な原因が軸上色収差と考えられます。F1.4やF1.8のような大口径レンズで発生しやすく、そのような場合は絞りを閉じて改善する必要があります。現像ソフトによる補正は可能ですが、倍率色収差と比べると処理が難しく、できれば光学的に収差を抑えておきたいところ。ただし、大口径レンズで軸上色収差を抑える場合は製品価格が高くなる傾向があります。軸上色収差を完璧に補正しているレンズは絞り開放からピント面のコントラストが高く、パンチのある解像感を期待できます。

28mm

- F4

- F5.6

- F8.0

- F11

倍率色収差とは異なり、絞り開放付近で若干の色ずれを確認できます。非常にコントラストの高いシーンで僅かに色づく可能性があります。しかし、大部分のシチュエーションで問題はありません。

50mm

- F5.3

- F5.6

- F8.0

- F11

28mmと同じ傾向。

100mm

- F6.3

- F8.0

- F11

- F16

広角・標準と比べると影響は軽微。ほとんど目立ちません。

400mm

- F8

- F11

- F16

とても良好な補正状態であり、絞り開放から全く問題ありません。

歪曲収差

歪曲収差とは?

歪曲収差とは、平面上で直線的に写るはずが直線とならずに歪んでしまうこと。特に直線が多い人工物や水平線が見えるような場合に目立ちやすく、魚眼効果のような「樽型歪曲」と中央がしぼんで見えてしまう「糸巻き型歪曲」に分かれています。

- 糸巻き型歪曲

- 適切な補正

- 樽型歪曲

比較的補正が簡単な収差ですが、「陣笠状」など特殊な歪みかたをする歪曲は手動での補正が難しい。この場合はレンズに合わせた補正用プロファイルが必要となります。

28mm

やや目立つ樽型歪曲ですが、カメラ側で綺麗に補正可能。処理されたJPEGは全く問題ありません。ミラーレス用の倍率ズームとしては比較的良好な結果。像高が不足している(隅がケラレる)こともなし。歪曲収差の電子補正は必須ですが、致命的な弱点ではありません。

50mm

歪曲収差がほとんどありません。50mm以降の焦点距離は穏やかな糸巻き型歪曲へと変化。

400mm

ほぼ無視できるて程度のわずかな糸巻き型。高い光学倍率を考慮すると、ここまで良好な補正状態を期待していませんでした。

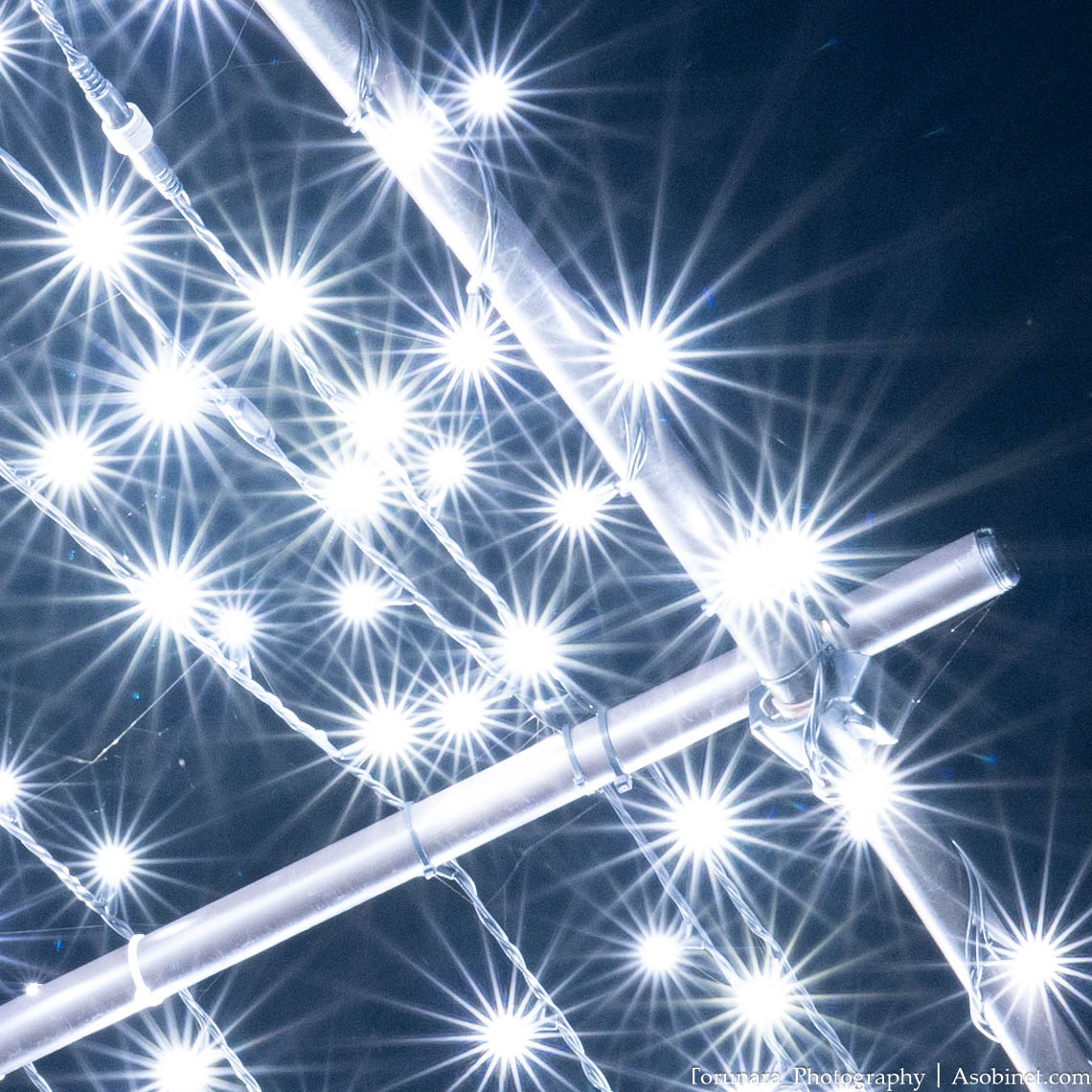

コマ収差

コマ収差・非点収差とは?

コマ収差・非点収差とは主にフレーム四隅で点像が点像として写らないこと。例えば、夜景の人工灯や星、イルミネーションなど。日中でも木漏れ日など、明るい点光源で影響を受ける場合あり。この問題は後処理が出来ないため、光学的に補正する必要あり。

- 良好な補正状態

- 悪い補正状態

絞ることで改善するものの、夜景や天体撮影など、シャッタースピードが重要となる状況では絞ることが出来ず、光学的な補正が重要となる場合もあります。

28mm

- F4

- F5.6

完璧とは言えませんが、F4の絞り開放から問題はほぼ無し。

50mm

- F5.3

- F8.0

28mmと同程度。

100mm

- F6.3

- F8.0

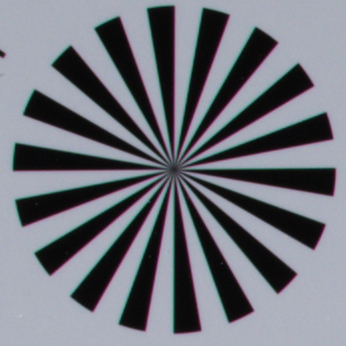

点像がサジタル方向に変形しており、状況によっては少し目立つかもしれません。

400mm

- F8

- F11

撮ってはみたものの、この環境だと収差の有無を識別できません。

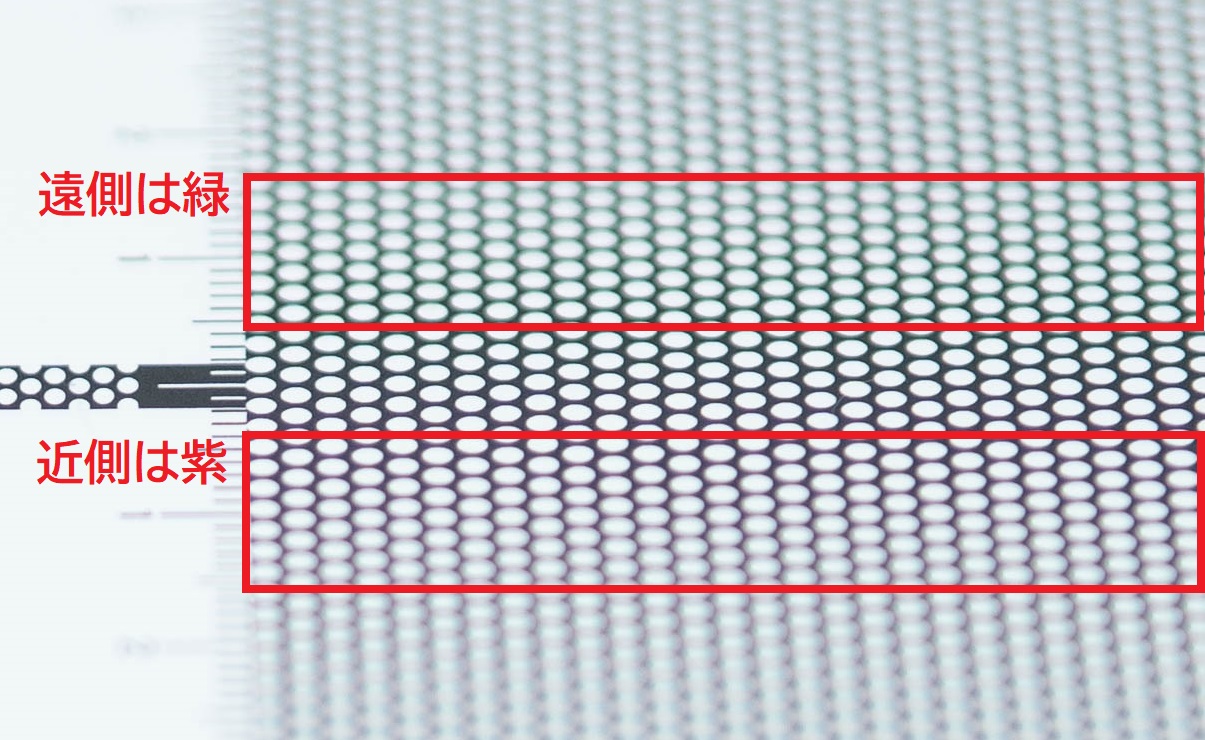

球面収差

前後のボケ質に大きな変化はなく、球面収差はズーム全域で良好な補正状態。

- 28mm

- 28mm

- 50mm

- 50mm

- 100mm

- 100mm

- 400mm

- 400mm

前後ボケ

綺麗なボケ・騒がしいボケとは?

ボケの評価は主観的となりがちですが、個人的には「滲むように柔らかくボケる」描写が綺麗と評価し、逆に「急にボケ始めたり、ボケの輪郭が硬い」描写は好ましくない(もしくは個性的な描写)と定義しています。ただし、感じ方は人それぞれなので、ひょっとしたら逆のほうが好ましいという人もいることでしょう。参考までに「滲むボケ」「輪郭の硬いボケ」のサンプルが以下のとおり。 描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

後ボケ

今回は100mmでテスト。僅かに縁取りが硬い描写ですが、前後のボケに大きな偏りのない、ニュートラルなボケ質。色収差の影響は良く抑えられています。

前ボケ

後ボケよりもわずかに滑らかな描写。この描写が後ボケであれば尚よかった。

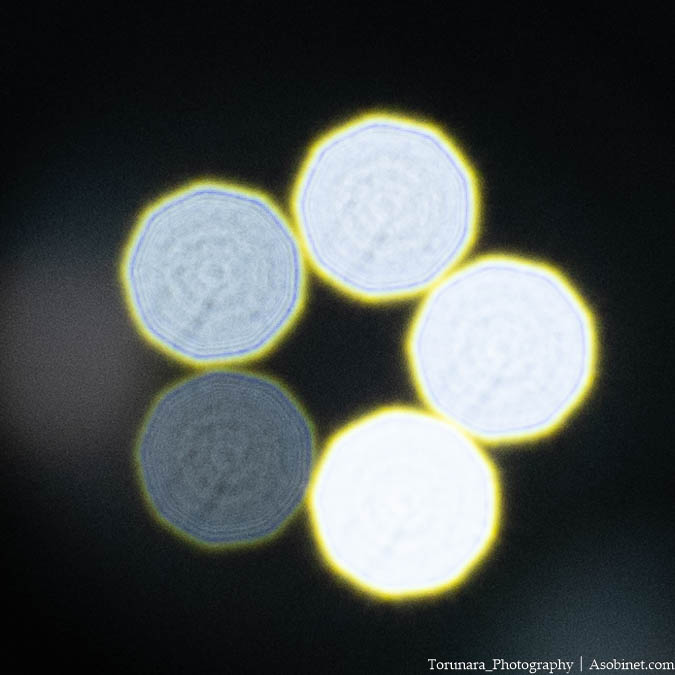

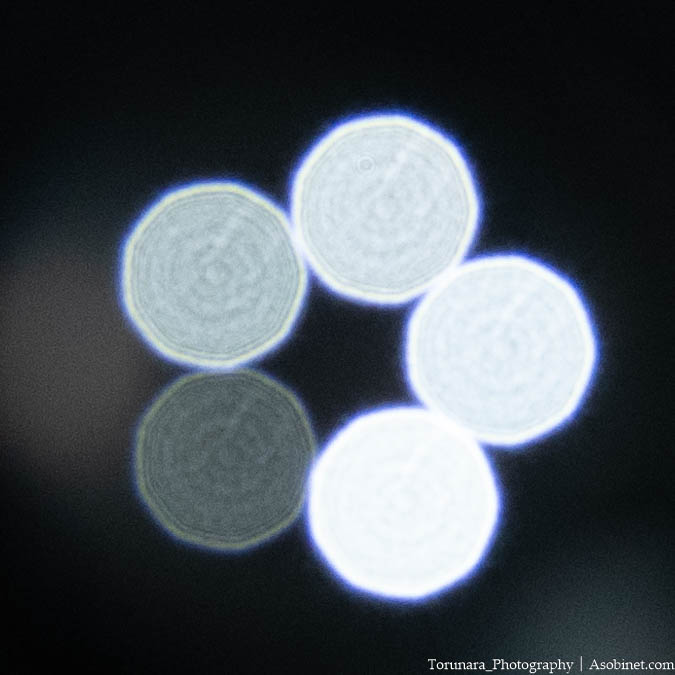

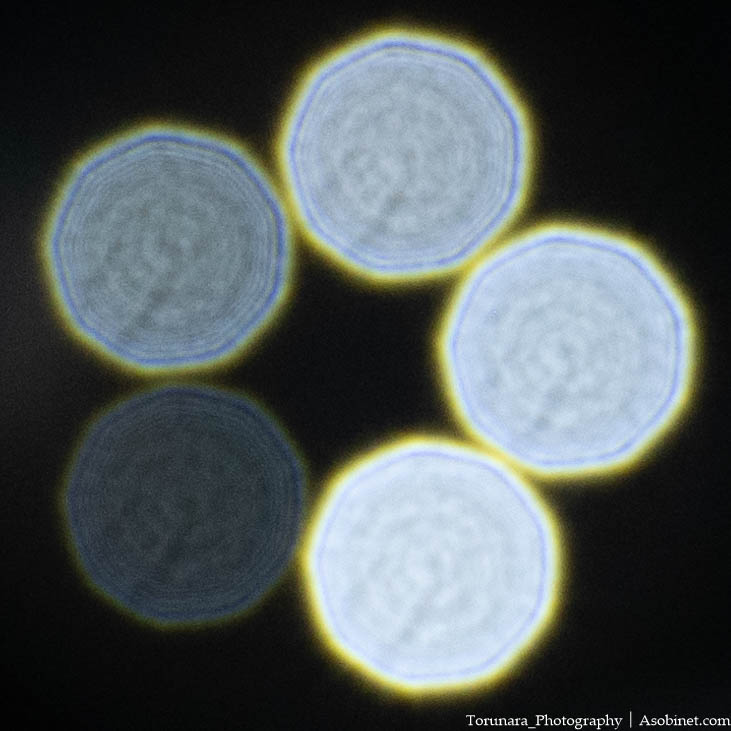

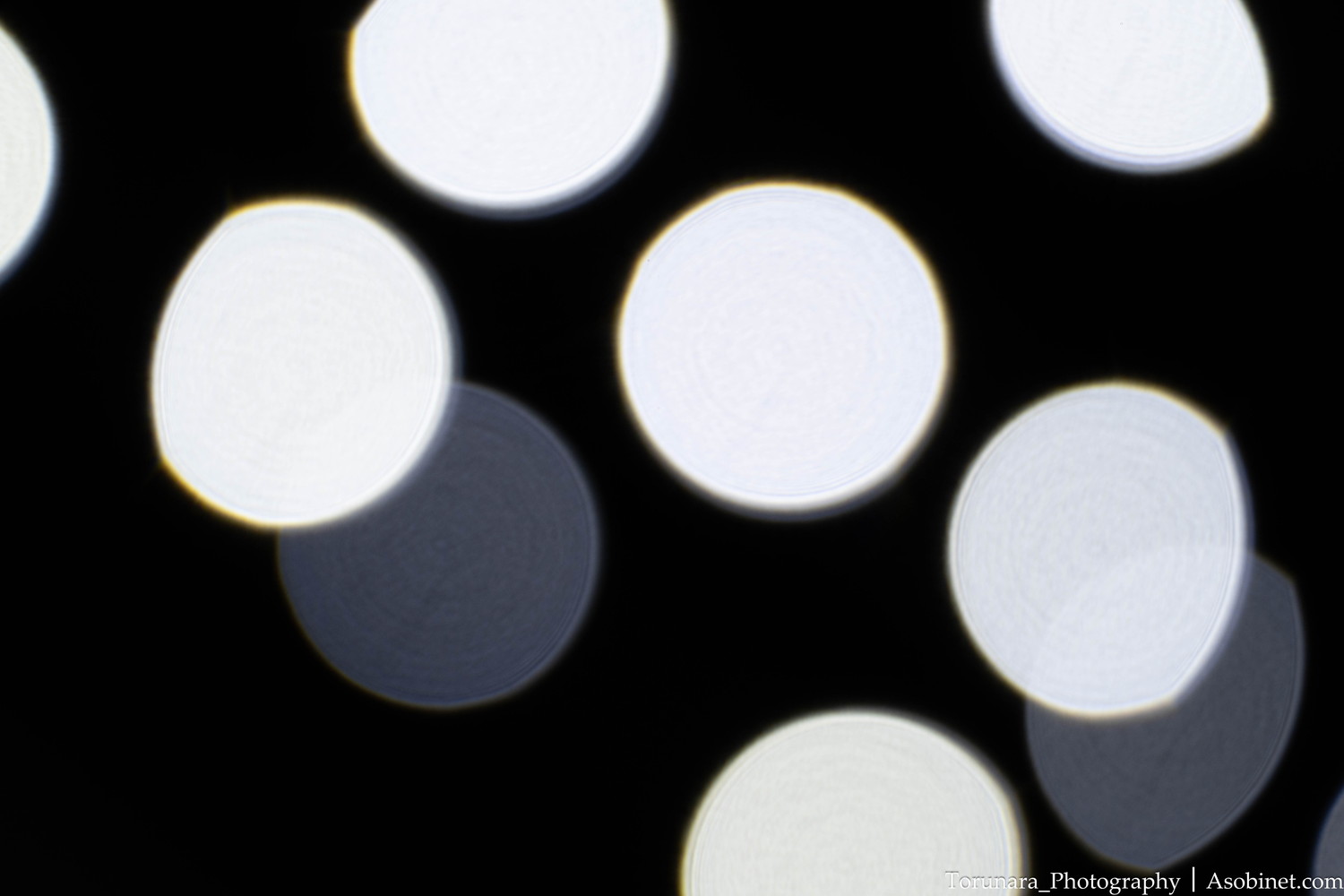

玉ボケ

口径食・球面収差の影響

口径食が強いと、フレーム四隅のボケが楕円状に変形したり、部分的に欠けてしまいます。この問題を解消するには絞りを閉じるしか方法がありません。しかし、絞るとボケが小さくなったり、絞り羽根の形状が見えてしまう場合もあるので状況に応じて口径食を妥協する必要あり。

- 影響が強い

- 影響が弱い

口径食の影響が少ないと、絞り開放から四隅まで円形に近いボケを得ることが可能。できれば口径食の小さいレンズが好ましいものの、解消するには根本的にレンズサイズを大きくする必要があります。携帯性やコストとのバランスを取る必要があり、どこかで妥協が必要。

- 前ボケ

- 後ボケ

球面収差の補正が完璧では無い場合、前後のボケ描写に差が発生します(前後ボケのレビューで示した通り)。この場合はどちらかが滲みを伴う滑らかな描写になり、反対側で2線ボケのような硬い描写となってしまいます。

28mm

縁取りが少し硬く、色収差の影響があり、口径食により隅の玉ボケが変形しています。完璧からはほど遠いですが、高倍率ズームレンズとしては悪目立ちする部分の少ない良好な描写。

100mm

28mmよりも口径食が少なく、使い勝手のよい玉ボケ。

400mm

部分的に倍率色収差と思われる色づきが発生する以外に問題はありません。口径食が目立つ場合もありますが、ボケが大きい場合に心配する必要は無し。

ボケ実写

28mm

ボケの縁取りがやや強いものの、高倍率ズームとしては滑らかで綺麗。欠点が悪目立ちする領域が少なく、幅広いシーンで快適に利用可能。

50mm

28mmと同じ傾向が続きます。

100mm

広角や標準域より縁取りが目立たず、滑らかで綺麗なボケ。非球面レンズの粗も目立ちません。

400mm

100mmと同じ傾向。

ポートレート

全高170cmの三脚を人物に見立て、絞り開放(F2.8)で距離を変えながら撮影した結果が以下の通り。

28mm

フレームに全身を入れる撮影距離では、ボケがほとんど得られません。膝上くらいまで近寄ると背景が少しボケますが、十分なボケを得るには上半身・バストアップくらいまで近寄る必要あり。高倍率ズームとして、ボケ質は悪くなく、使いやすい質感。

50mm

全身やひざ上は28mmと同じく後ボケを得にくい。上半身やバストアップくらいまで近寄る必要あり。ボケの質感は良くも悪くもありません。高倍率ズームレンズであることを考慮すると、評価できる描写。

105mm

開放F値がF6.3と暗めですが、フレームに全身を入れても僅かに後ボケを得ることが可能。この際の質感は極端に悪くなく、使いたくない描写とは感じません。

400mm

絞り開放のF値が「F8」と大きいですが、被写体を背景から分離する程度の後ボケを得ることが可能。縁取りや口径食が強いものの、ボケが小さいので悪目立ちしません。上半身以上のクローズアップでは滑らかで綺麗なボケが得られているように見えます。

周辺減光

周辺減光とは?

フレーム周辺部で発生する不自然な光量落ち。

中央領域と比べて光量が少なく、フレーム四隅で露出不足となります。主に大口径レンズや広角レンズで強めの減光が発生。

- 良好

- 周辺減光

ソフトウェアで簡単に補正できる現象ですが、露出不足を後処理の補正(増感)でカバーするため、ノイズ発生の原因となる点には注意が必要。特に夜景や星空の撮影などで高感度を使う場合はノイズが強く現れる可能性あり。

28mm

ピント位置に関わらず、F4やF5.6で目立ちます。光学的に良好な結果を得る場合はF8まで絞る必要あり。

- MFD F4

- MFD F5.6

- INF F4

- INF F5.6

50mm

28mmと比べると、周辺減光の影響が大幅に緩和。F8でほぼ問題ありません。

- MDF F5.3

- MFD F8.0

- INF F5.3

- INF F8.0

100mm

50mmと同じ傾向。

- MFD F6.3

- MFD F8.0

- INF F6.3

- INF F8.0

400mm

28mmほどではないものの、絞り開放でやや目立つ結果。F11まで絞るとほぼ改善。

- MFD F8

- MFD F11

- INF F8

- INF F11

逆光耐性・光条

28mm

完璧とは言えないものの、複雑な光学設計のレンズとしては健闘。極端に目立つフレアやゴーストは良く抑えられています。

100mm

28mmよりも良好な結果。

400mm

400mmで強い光源をフレームに入れる機会は少ないと思いますが、そのような場合は注意が必要。フレアの影響で全体的にコントラストが低下する傾向あり。

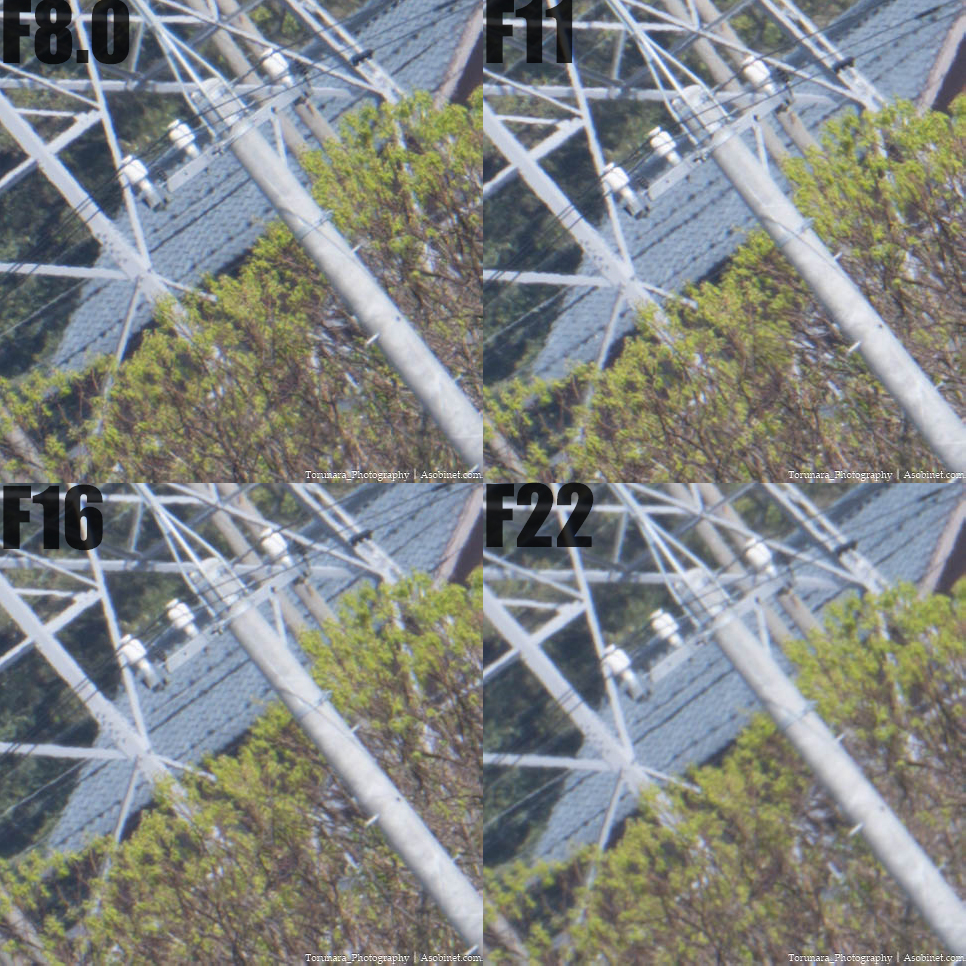

光条

十分に絞ることで先細りするシャープな光条が発生。解像性能とのバランスを考慮するとF11~F16あたりがおススメ。

- F8

- F11

- F16

- F22

まとめ

良かったところ

ココがおすすめ

- 400mmをカバーする唯一無二の高倍率ズーム

- 防塵防滴仕様

- 効果的な光学手振れ補正

- 400mmをカバーするレンズとしては小型軽量

- フォーカスブリージングが良く抑えられている

- 望遠側の均質性が高い

- 色収差の大きな問題がない

- このクラスとしては歪曲収差が穏やか

- 球面収差の問題がない

- 使い勝手の良いボケ

- 逆光耐性が良好

- 光条が綺麗

まず第一に、400mmをカバーしている唯一無二のフルサイズ対応高倍率ズームレンズであること。マイクロフォーサーズやAPS-Cにはより小型軽量で手頃な価格の換算400mm高倍率ズームが存在するものの、フルサイズである必要があるなら選択肢はZ 28-400mm VRしかありません。さらに、致命的な問題がなく、使い勝手の良さが強み。

悪かったところ

ココに注意

- 高倍率ズームとしては高価

- 高倍率ズームとしては大きく重い

- 28mm始まり

- コントロールが少ない

- 200mmで開放F値がF8に到達

- 接写時の周辺解像が低下

- 望遠側の解像ピーク値が低い

- 28mmの周辺減光が目立つ

まず第一に注意したいのがレンズサイズ。400mmをカバーするレンズとしては小型軽量ですが、高倍率ズームレンズとしては最大クラスに違いなし。サイズは「NIKKOR Z 70-180mm f/2.8」のような望遠ズームレンズに近く、コンパクトなスリングバッグには収納できない可能性があります。

二つ目の注意点は開放F値が大きいこと。200mmでF8となり、日中でも日陰や屋内ではシャッタースピードやISO感度が犠牲となりやすい。カメラ側のAF性能が良かったとしても、低照度・低コントラストの被写体ではAFが遅くなる可能性もあります。

結論

満足度は90点。

満足度は90点。

28mmの広角から400mmの超望遠をレンズ交換無しで「フルサイズで」使いたいのであれば唯一無二の高倍率ズーム。迷う必要はありません。開放F値やレンズサイズなどを理解して買えば、購入後に大きな欠点は無し。

ただし、高解像センサーのZ 8とは相性が最適ではなかったように感じます。4500万画素を最大限に活かせる解像性能ではないし、上昇しやすいISO感度や低照度AFとの相性も良くない。特に低照度や日陰で200mm以降のAFが迷いやすい点が気になりました。

高ISO感度に強い2400万画素の最新Zカメラと組み合わせるのが最適と考えています。しかし現在は「Z f」が唯一の選択肢であり、ハンドリングなどの面で最適なカメラとは言えません。将来的に「Z 6III」がベストな組み合わせとなるはず。

購入するを悩んでいる人

前述したように400mmをカバーしている高倍率ズームとしては唯一無二。悩む必要などないのです。

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

400mmまで必要なければ、よりコンパクトで低価格の高倍率ズーム。

漠然と高倍率ズームを探しているのであれば、24-200mmで十分かなと。

NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

ジャンルが異なるレンズですが、同じ価格帯で望遠域を重視するならこちら。遥かに大きく重いものの、400mm以降の画質は遥かに良好。

将来的に登場したら検討したいレンズ

- 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

大口径であることを重視するなら唯一無二 - 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD

汎用性と400mmを重視する場合の最適解だが若干重い - 18-300mm F/3.5-6.3 Di II-A VC VXD

フルサイズである必要がないのであれば要検討

購入早見表

このような記事を書くのは時間がかかるし、お金もかかります。もしこの記事が役に立ち、レンズの購入を決めたのであれば、アフィリエイトリンクの使用をご検討ください。これは今後のコンテンツ制作の助けになります。

作例

関連レンズ

関連記事

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビュー完全版

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.5 ボケ編

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.4 諸収差編

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.3 解像チャート編

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.2 遠景解像編

- NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR レンズレビューVol.1 外観・操作・AF編