このページではの交換レンズ「M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8」のレビューを掲載しています。

M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8のレビュー一覧

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビュー 完全版

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol.5 ボケ編

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol4 諸収差編

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol.3 遠景解像編

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol.2 解像チャート編

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol.1 外観・操作・AF編

管理人の評価

| ポイント | 評価 | コメント |

| 価格 | 手ごろな価格 | |

| サイズ | とても小さい | |

| 重量 | とても軽い | |

| 操作性 | フォーカスリングのみ | |

| AF性能 | 電光石火ではない | |

| 解像性能 | 遠景の周辺や隅がソフト | |

| ボケ | 滑らかで口径食が穏やか | |

| 色収差 | 目立つシーンは少ない | |

| 歪曲収差 | 補正込みで良好 | |

| コマ収差・非点収差 | 目立たないがゼロではない | |

| 周辺減光 | 補正込みで良好 | |

| 逆光耐性 | 光条の描写に癖がある | |

| 満足度 | [star] | コスパの良いポートレートレンズ |

評価:

ポイント

コスパの良いポートレートレンズ

明るさを活かした「ハイスピードレンズ」として使う場合は注意点があるものの、「大きなボケを得る」という目的で購入を検討するのであれば、おススメしやすい選択肢。良好な質感のボケに加え、口径食の影響が小さく、近距離での解像性能が優れています。手ごろな価格で携帯性・収納性が高いため、気軽に持ち歩くのに丁度いいレンズ。

While there are some points to keep in mind when using this lens as a “high-speed lens” that takes advantage of its brightness, if you are considering purchasing it for the purpose of achieving a large bokeh effect, this is a highly recommended option. In addition to its high-quality bokeh, it has minimal vignetting and excellent resolution performance at close distances. With its affordable price, portability, and compact size, this lens is perfect for casual use.

Index

まえがき

- 発売日:

ブラック:2013年6月14日

シルバー:2011年9月9日 - 商品ページ

- データベース

- 管理人のFlickr

マイクロフォーサーズシステムが始動した数年後に発売した中望遠の単焦点レンズ。手ごろな価格と携帯性もあり、人気があるのか10年以上生産・販売が継続しています。

映像事業がオリンパスからOMデジタルへ移行した後も変化なし。今のところオリンパスブランドを維持。そのうち「M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II」のように、OM SYSTEMブランド、金属鏡筒・防塵防滴仕様で高価格するかもしれませんが…。

また、徐々に数が少なくなっているシルバーカラーをラインアップしています。カメラに合わせてシルバーカラーのレンズを探しているのであれば、貴重な選択肢の一つと言えるでしょう。

主な仕様

直近の競合製品はパナソニック「LUMIX G 42.5mm/F1.7」。M.ZUIKOは比較的手ごろな価格ですが、最短撮影距離・最大撮影倍率で明らかに不利。さらに、光学手振れ補正を搭載していないので、パナソニックの古いカメラボディでは手振れ補正を利用できません(最新機種では問題無し)。

比較して僅かに軽量ですが、強みと言えるほどの軽量化は期待できません。手ごろな価格と光学性能が強みとなるのかどうか。

| 発売日 | 2011年 9月 9日 |

| 初値 | ¥26,399 |

| レンズマウント | マイクロフォーサーズ |

| 対応センサー | 4/3 |

| 焦点距離 | 45mm |

| レンズ構成 | 8群9枚(E-HRレンズ2枚) |

| 開放絞り | F1.8 |

| 最小絞り | F22 |

| 絞り羽根 | 7枚(円形絞り) |

| 最短撮影距離 | 0.5m |

| 最大撮影倍率 | 0.11倍 |

| フィルター径 | Ø37mm |

| 手振れ補正 | - |

| テレコン | - |

| コーティング | ZEROコーティング |

| サイズ | Ø56 x 46mm |

| 重量 | 116g |

| 防塵防滴 | - |

| AF | STM |

| 絞りリング | - |

| その他のコントロール | - |

| 付属品 | レンズキャップ LC-37B レンズリアキャップ LR-2 デコレーションリング DR-40 取扱説明書、保証書 |

価格のチェック

売り出し価格は26,398円。3万円超のパナソニック42.5mmと比べると少し安い。光学手振れ補正や接写性能を諦めるほどの価格差かというとそうでもありません。最終的に光学性能が良ければコストパフォーマンスの高い中望遠レンズと言えそうです。

| M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 ブラック | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 シルバー | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

レンズレビュー

外観・操作性

箱・付属品

オリンパス/OM SYSTEMの製品は購入するタイミングによってパッケージのデザインが変わっています。

- オリンパス前期デザイン:青と白、サンプル掲載で贅沢

- オリンパス後期デザイン:ブラックで統一

- OM SYSTEMデザイン:エコパッケージ

今回手に入れた新品は「2」のデザイン。おそらく、OM SYSTEMブランドに切り替わるタイミングで「3」になると思われます。

レンズ本体のほか、同梱品はオーナメントリングとキャップ、説明書のみ。レンズフードは付属していないので、必要であれば別で購入しなければならない。同シリーズでも25mm F1.8には付属して、45mm F1.8には付属しない理由が謎。

外観

外装はプラスチック製でレンズマウントのみ金属製。OM SYSTEM版で金属外装になったレンズもありますが、本レンズは登場時のまま。金属外装のレンズと比べると、質感はグッと低下しますが、過度に安っぽいと感じることはありません。

全体的に黒を基調としたデザインで、オーナメントリングにオリンパスらしいブルーのラインを使用しています。

コントロールはフォーカスリングのみ。AF/MFスイッチなどはありません。レンズ先端はオーナメントリングとなっており、レンズフード装着時に使用するバヨネットが隠れています。

ハンズオン

116gと非常に軽量なレンズであり、手に取っても重量感はまったくありません。どのようなマイクロフォーサーズカメラに装着してもバランスは取りやすい。やはりプラスチッキーな質感ですが、残念な印象は受けません。

前玉・後玉

前面は37mmの円形フィルターに対応。

マイクロフォーサーズ用レンズで37mmに対応するモデルは少ない。オリンパス/OM SYSTEMで他のレンズは現行モデルで「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」のみ。パナソニックを含めると少し増えますが、同じような製品群(42.5mm F1.7 / 14-42mm PZ)となるので買い足す機会は少ないはず。

フッ素コーティングは施されていないので、水や汚れが付着する可能性があるならプロテクトフィルターの装着がおススメ。汚れてしまったとしても、前玉はとてもフラットでメンテナンスしやすい。

少なくともカメラ未装着の状態で最後尾のレンズはマウント付近に配置。リアフォーカスで後玉が前後に移動するのかどうかは不明。後玉付近のプラスチック部分には「Made in Vietnam」と印字されています。オリンパス時代からあるベトナム工場で生産していると思われます。

フォーカスリング

10mm幅のプラスチック製フォーカスリングは滑らかに回転します。このクラスのレンズとしては予想していたよりも良好で、気持ちの悪い引っかかりや潤滑不足はありません。

フォーカス位置の移動速度はリングの回転速度に応じて変化します。素早く回転させると至近距離から無限遠まで約270度ほど、ゆっくり回転させると2回転以上の操作が必要。ストロークは思っていたよりも長く、精密な操作と相性が良いものの、フルマニュアルで操作するには手間がかかります。

レンズフード

別売りでプラスチックレンズフードを販売していますが、今回は敢えて社外製のレンズフードを選択。Haogeの45mm F1.8 用角型メタルフードを購入しました。少し高価ですが、質感が良く、レンズ本体にしっかりと装着することができます。

装着例

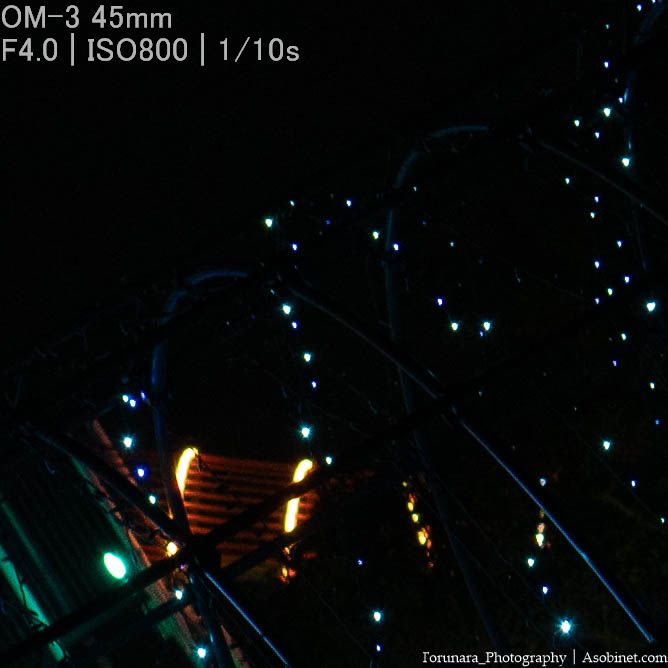

OM SYSTEM OM-3に装着。

グリップレスのOM-3と携帯性の良い45mm F1.8は小さなカメラバッグに簡単に収まるサイズ感。悪くない外観だと思いますが、レンズのオーナメントリングにある「ブルーライン」が少し浮いているように見えます。

AF・MF

フォーカススピード

ステッピングモーター駆動で動作。最短撮影距離付近から無限遠まで滑らかに動作します。AF速度は電光石火と言えず、大きなピント移動では若干もたつく印象あり。このあたりはPROレンズやズームレンズがより良好。

とは言え、AF速度を重視しないシーンであれば、十分なパフォーマンスだと思います。

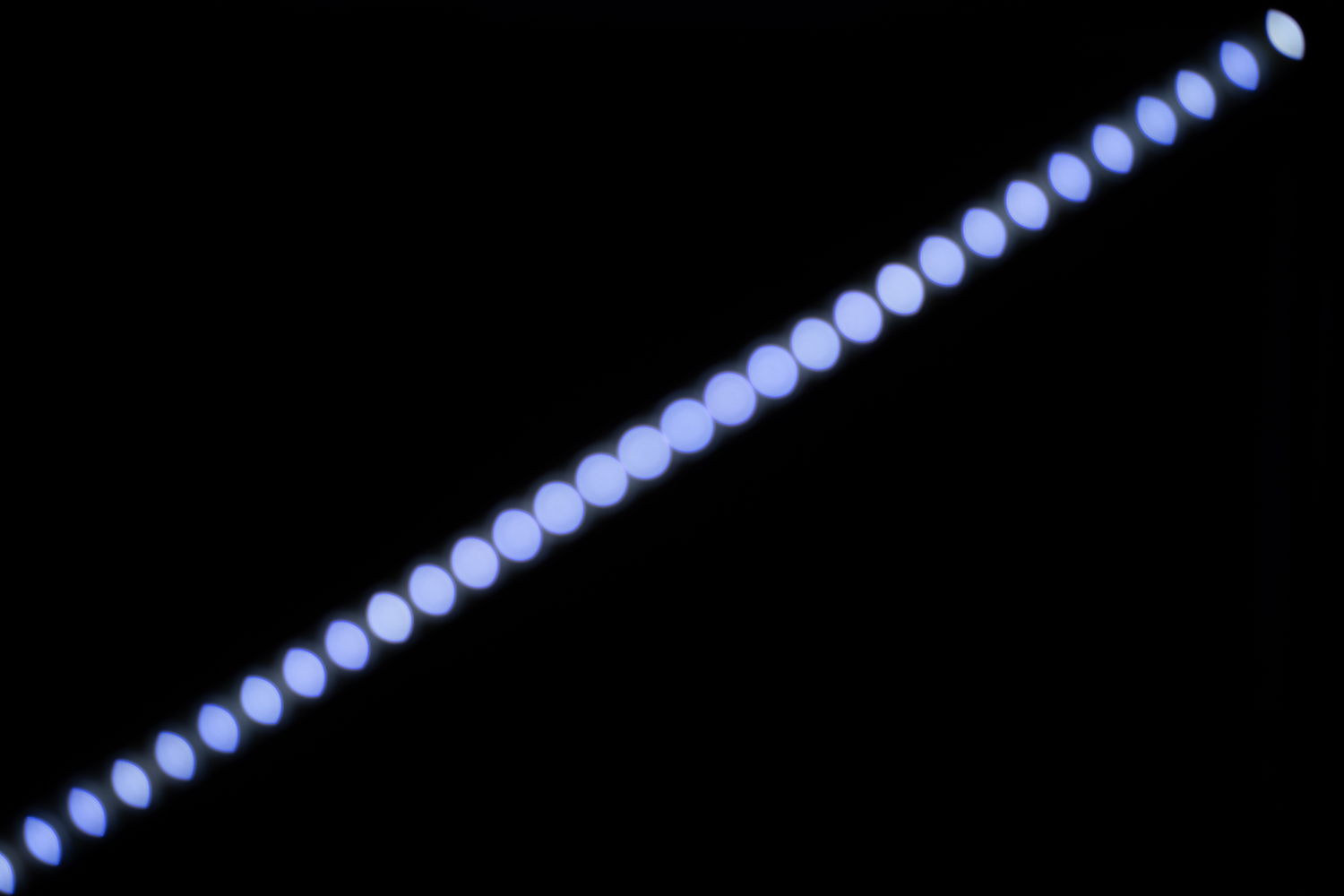

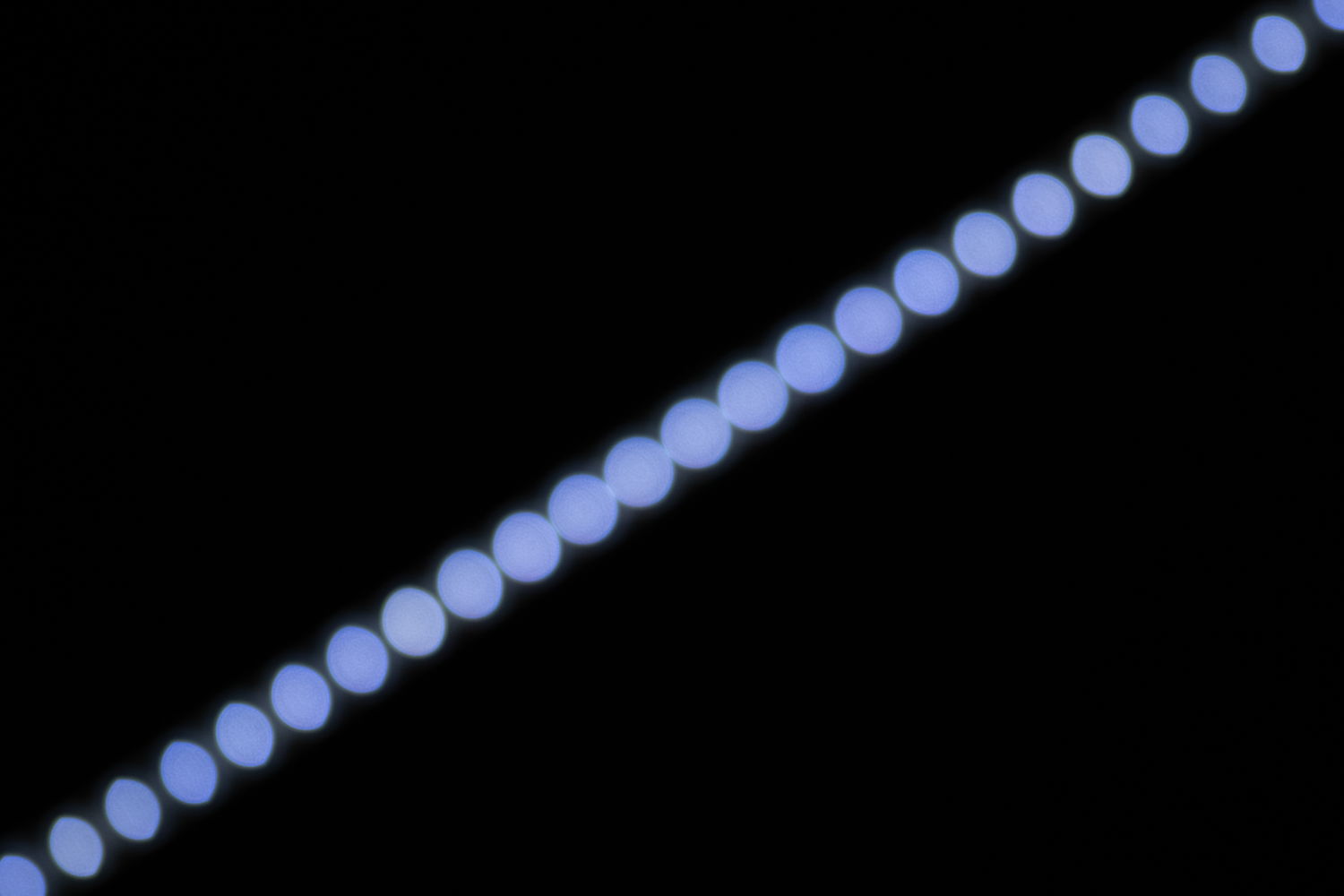

ブリージング

ブリージングとはピント位置によって画角が変化することを指します。画角の変化が大きいと、フォーカシングで画角が広がったり狭くなったりするので気が散ったり、AFが不安定化する原因となります。出来ればフォーカシングブリージングは無い方が良い。今回はブリージングの影響を確認するために、レンズを最小絞りまで絞り、最短撮影距離・無限遠で撮影した結果が以下の通り。

弱点と言う程ではないものの「やや目立つ」画角の変化があります。動画撮影やフレーム隅へのAFでは少し気になるかもしれません。

精度

OM-3との組み合わせで問題無し。カメラ側のAFシステムでピントが背景に抜ける、前景に引っ張られるシーンはあるのの、レンズに起因するミスショットは少ないように見えます。

MF

前述したように、滑らかで応答性の良いフォーカスリングの操作を楽しむことが出来ます。ただし、ストロークが長いので、完全なMF操作で使うのには適していません。

解像力チャート

撮影環境

テスト環境

- カメラボディ:LUMIX DC-G9M2

- 交換レンズ:M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

- パール光学工業株式会社

「【HR23348】ISO12233準拠 8K解像力テストチャート(スチルカメラ用)」

- オリンパス HYRes 3.1 解析ソフト

- 屋内で照明環境が一定

- 三脚・セルフタイマー10秒・電子シャッター

- RAW出力

- ISO 100 固定

- Adobe Lightroom Classic CCでRAW現像

・シャープネス オフ

・ノイズリダクション オフ

・色収差補正オフ

・格納されたレンズプロファイル(外せない) - 解析するポイントごとにピントを合わせて撮影

(像面湾曲は近接で測定が難しいので無限遠時にチェック) - 近接でのテストであることに注意(無限遠側はさらに良好となる可能性あり)

補足

今回はRAW出力を元にしてシャープネスをオフの状態で検証。ボディ出力のJPEGやRAW現像でシャープネスを整えるとより数値が向上する可能性あり。今回の数値はあくまでも「最低値」とお考え下さい。

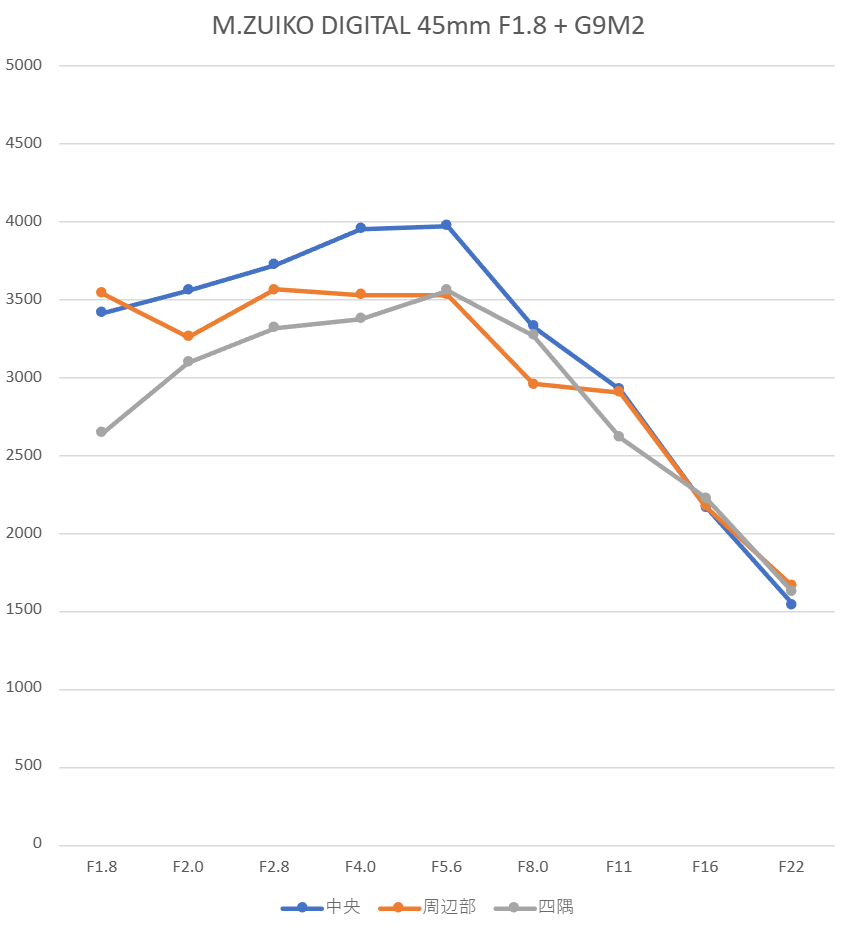

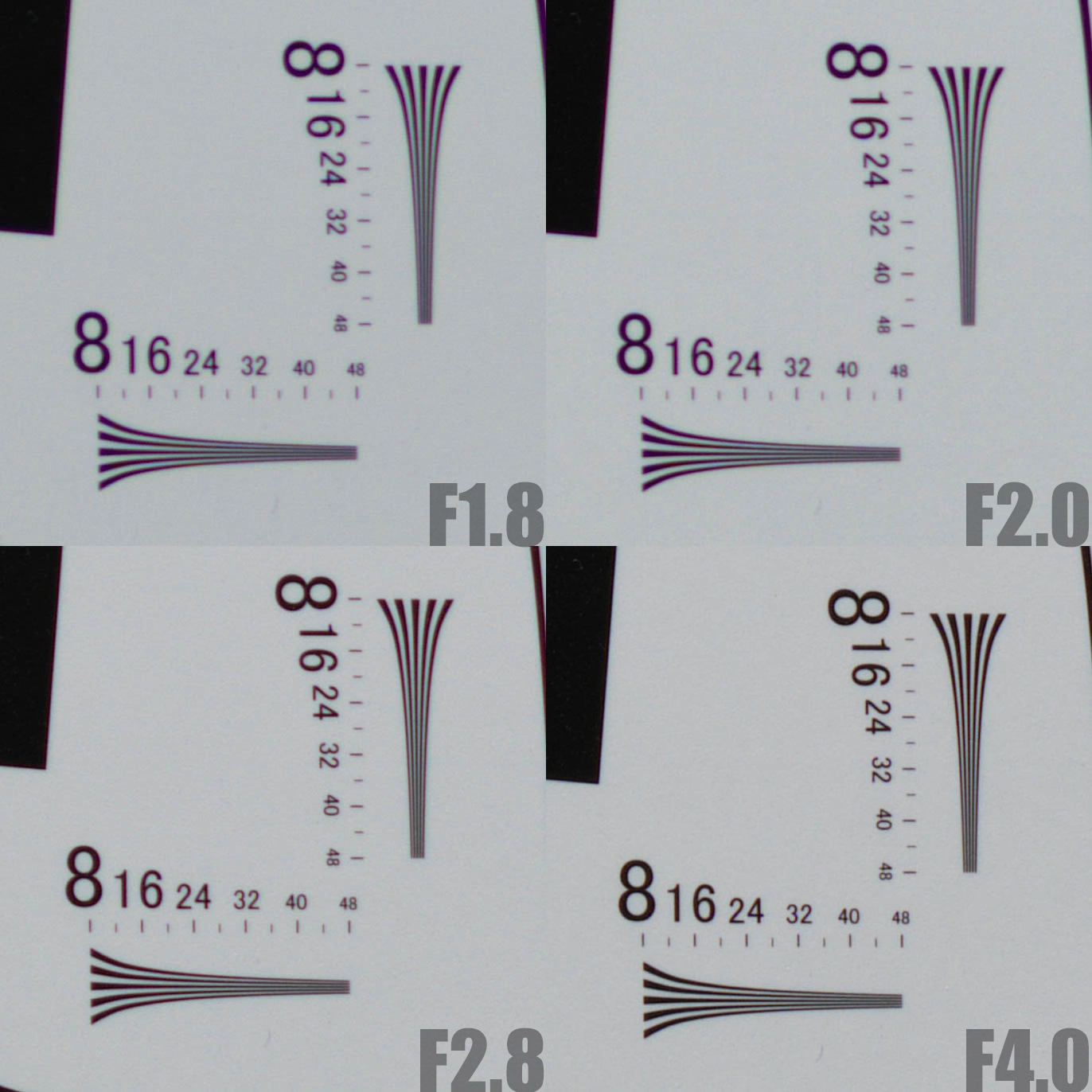

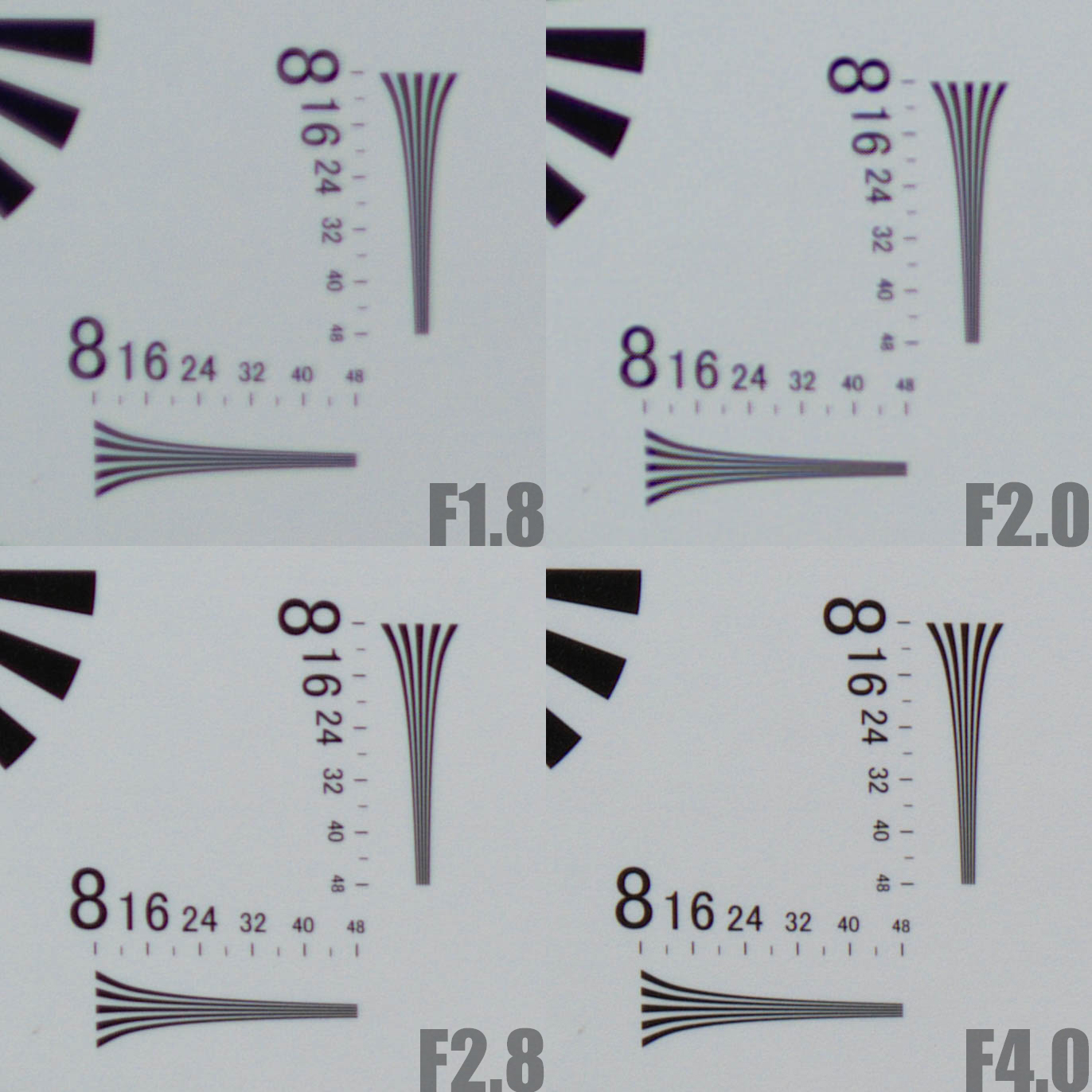

テスト結果

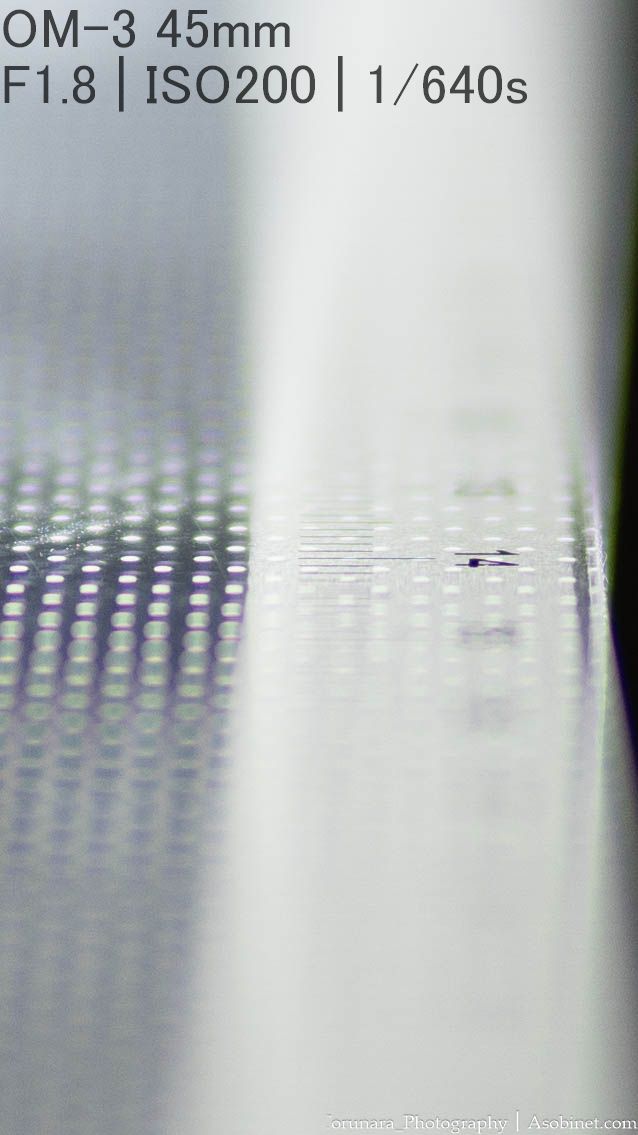

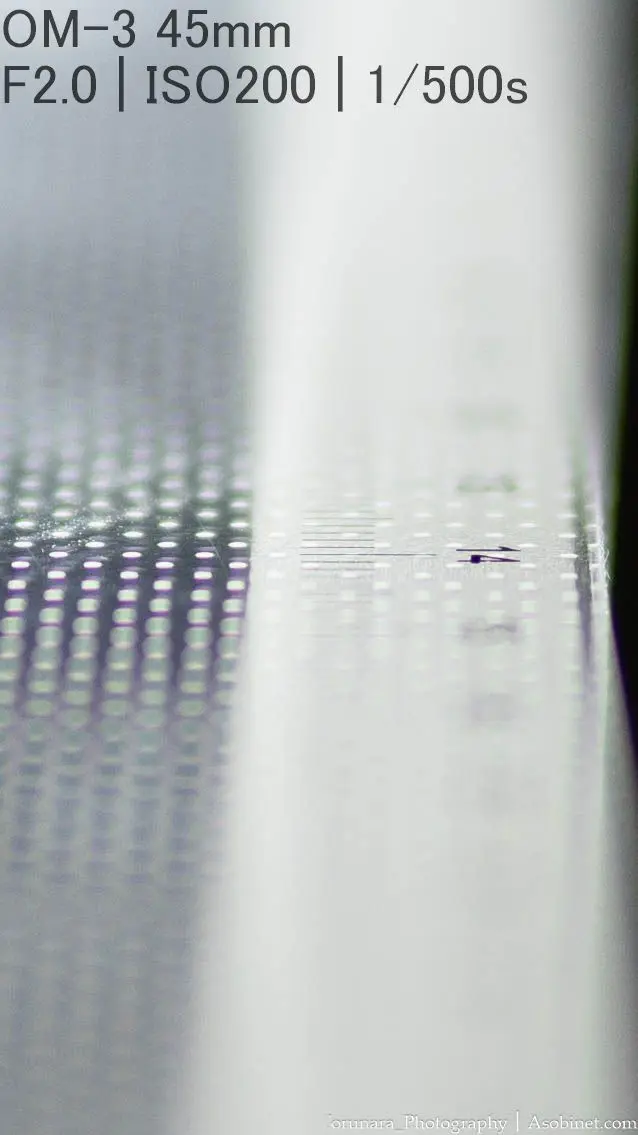

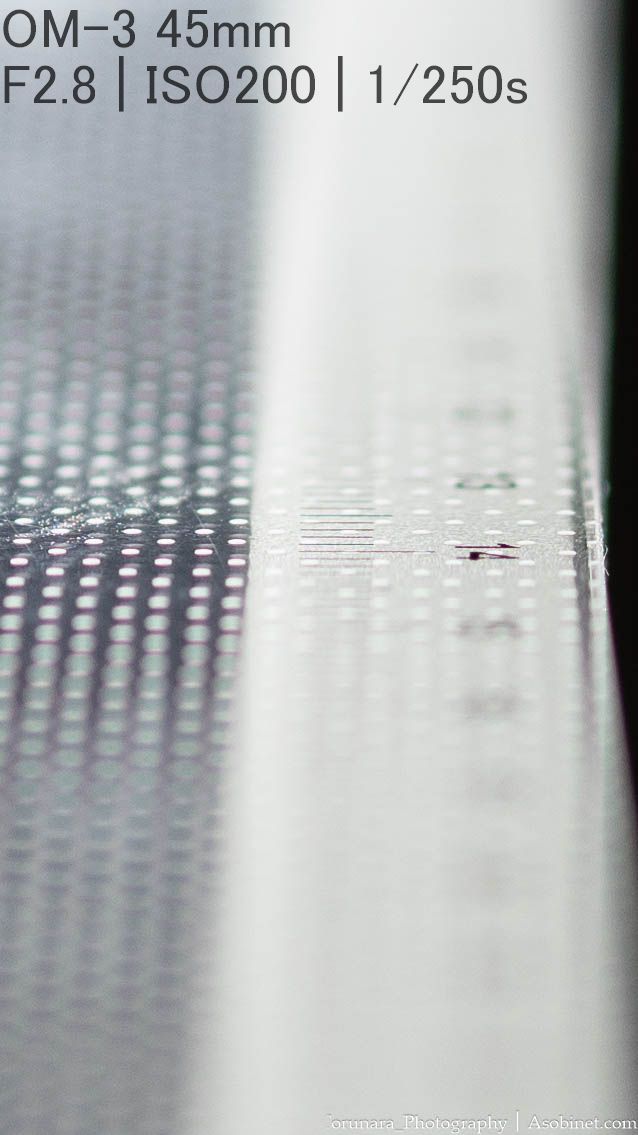

テスト結果(通常)

絞り開放からシャープな結果。絞ることで僅かに残存する収差も抑え、F2.8-F5.6でピークに達する。隅のみF1.8でやや低下するものの、F2.0-2.8で中央や周辺とほぼ同じ結果となります。

F8以降は回折の影響が発生し、F22に向かって急速に低下。被写界深度や露出で必要な場合以外、絞ってもF8くらいまでがおススメ。

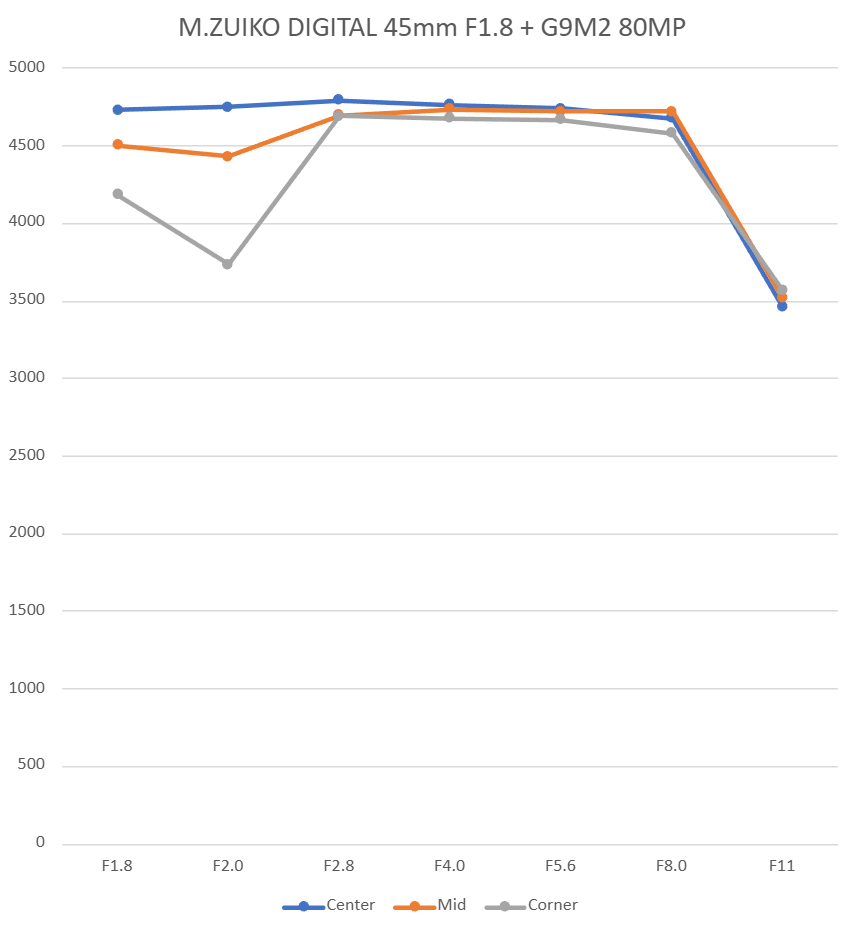

ハイレゾ

80MPのハイレゾモードでもフレーム隅まで優れた結果を得ることが可能。やはり隅はF2.8まで絞ったほうが良好な結果を得ることができます。絞り開放付近からテストの上限値に突き当たっているので、テスト方法を変えることで全体的に数値が伸びる可能性が高い。

とは言え、将来的に4/3センサーの解像度が4000万画素、8000万画素になったとしても耐えうるパフォーマンスを備えており、実写では十分すぎる性能と言えるでしょう。

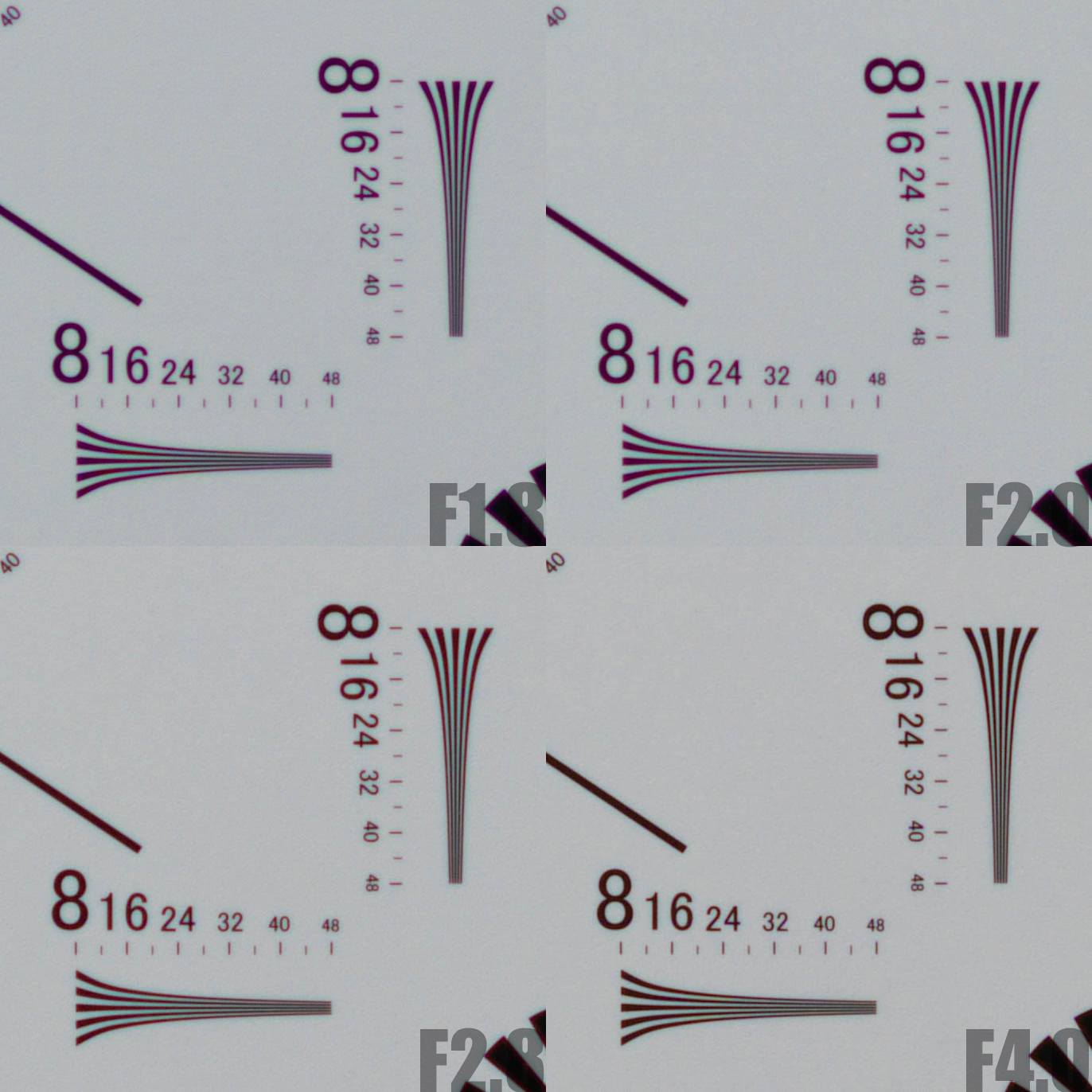

中央

絞り開放から細部まで高解像・高コントラスト。細部に僅かな軸上色収差の痕跡を見つけることができますが、無視できる範囲内に抑えられています。F2.8以降はほぼ完璧。

周辺

中央とほぼ同じ結果。楔型チャートを切り抜くと、見分けるのは難しいと思います。中央から隅に向かって目立つ収差も良く抑えられています。やはりF2.8でほぼ完璧。

四隅

中央や周辺と比べると、F1.8-F2.0がややソフト。色収差と言うよりは、残存する非点収差でしょうか。絞ると徐々に改善し、F2.8-F4.0でピークの結果が得られます。ここまで絞ると、中央や周辺と見比べて遜色のないパフォーマンス。

数値確認

通常

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F1.8 | 3417 | 3545 | 2645 |

| F2.0 | 3564 | 3262 | 3102 |

| F2.8 | 3727 | 3569 | 3320 |

| F4.0 | 3956 | 3531 | 3378 |

| F5.6 | 3975 | 3531 | 3563 |

| F8.0 | 3331 | 2962 | 3274 |

| F11 | 2928 | 2908 | 2618 |

| F16 | 2172 | 2174 | 2226 |

| F22 | 1543 | 1665 | 1627 |

ハイレゾ

| 中央 | 周辺部 | 四隅 | |

| F1.8 | 4729 | 4504 | 4183 |

| F2.0 | 4749 | 4432 | 3737 |

| F2.8 | 4793 | 4696 | 4692 |

| F4.0 | 4764 | 4735 | 4678 |

| F5.6 | 4739 | 4721 | 4666 |

| F8.0 | 4680 | 4723 | 4582 |

| F11 | 3466 | 3524 | 3573 |

遠景解像力

テスト環境

- 撮影日:2025.4.2 くもり 若干の陽炎

- カメラ:LUMIX DC-G9M2

- 三脚:Leofoto LS-365C

- 雲台:BA BAFANG BCA-01

- 露出:ISO 100 絞り優先AE

- RAW:Adobe Lightroom Classic

・シャープネスオフ

・レンズ補正オフ

中央

絞り開放は細部のコントラストが低く、ややソフトな描写。解像していないわけでは無いものの、解像感としてはイマイチ。F2.0-2.8まで絞るとコントラストが僅かに改善、F4まで絞ると強すぎるくらいのコントラストとなります。陽炎の影響もあると思いますが、別の日に撮影したカットでも同様の傾向を確認済み。

周辺

解像チャートテストでは優れた結果だったものの、遠景では画質の大幅な低下が見られます。F1.8ではかなりソフトで実用的とは言えず、F4まで絞っても結像の甘さが見られます。しっかりと解像させたいのであれば、F8まで絞ることをおススメします。

競合するパナソニック「LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S.」は色収差の影響こそ目立つものの、解像性能は遥かに良好。

隅

周辺部と同じく、F1.8は非常にソフトな画質。やはりF4まで絞っても完璧とは言えず、F8-F11まで絞る必要があります。この領域もLUMIX 42.5mm F1.7と比べて大幅に見劣るポイント。

像面湾曲

像面湾曲とは?

ピント面が分かりやすいように加工しています。

中央から四隅かけて、ピントが合う撮影距離が異なることを指しています。例えば、1mの撮影距離において、中央にピントが合っていたとしてもフレームの端では1mの前後に移動している場合に像面湾曲の可能性あり。

最近のレンズで目立つ像面湾曲を残したレンズは少ないものの、近距離では収差が増大して目立つ場合があります。と言っても、近距離でフラット平面の被写体を撮影する機会は少ないと思われ、像面湾曲が残っていたとしても心配する必要はありません。

ただし、無限遠でも影響がある場合は注意が必要。風景など、パンフォーカスを狙いたい場合に、意図せずピンボケが発生してしまう可能性あり。この収差は改善する方法が無いため、F値を大きくして被写界深度を広げるしか問題の回避手段がありません。

実写で確認

フレーム中央・フレーム隅どちらでピントを合わせても、大きな変化はありません。

- 中央合わせ

- 隅合わせ

- 中央合わせ

- 隅合わせ

倍率色収差

倍率色収差とは?

主にフレームの周辺部から隅に現れる色ずれ。軸上色収差と異なり、絞りによる改善効果が小さいので、光学設計の段階で補正する必要があります。ただし、カメラ本体に内蔵された画像処理エンジンを使用して、色収差をデジタル補正することが可能。これにより、光学的な補正だけでは難しい色収差の補正が可能で、最近では色収差補正の優先度を下げ、他の収差を重点的に補正するレンズも登場しています。特にミラーレスシステムでは後処理に依存する傾向あり。

- 良好な補正

- 倍率色収差あり

実写で確認

Adobe Lightroom ではRAW現像時にレンズプロファイルが強制的に適用されます。補正後の出力を見ると、僅かに痕跡が残るものの良好に修正されているように見えます。玉ボケのテスト結果を見る限り、フレーム隅における色づきが少なく、光学的にも良好な補正状態であると推測できます。(ただし完璧ではない)

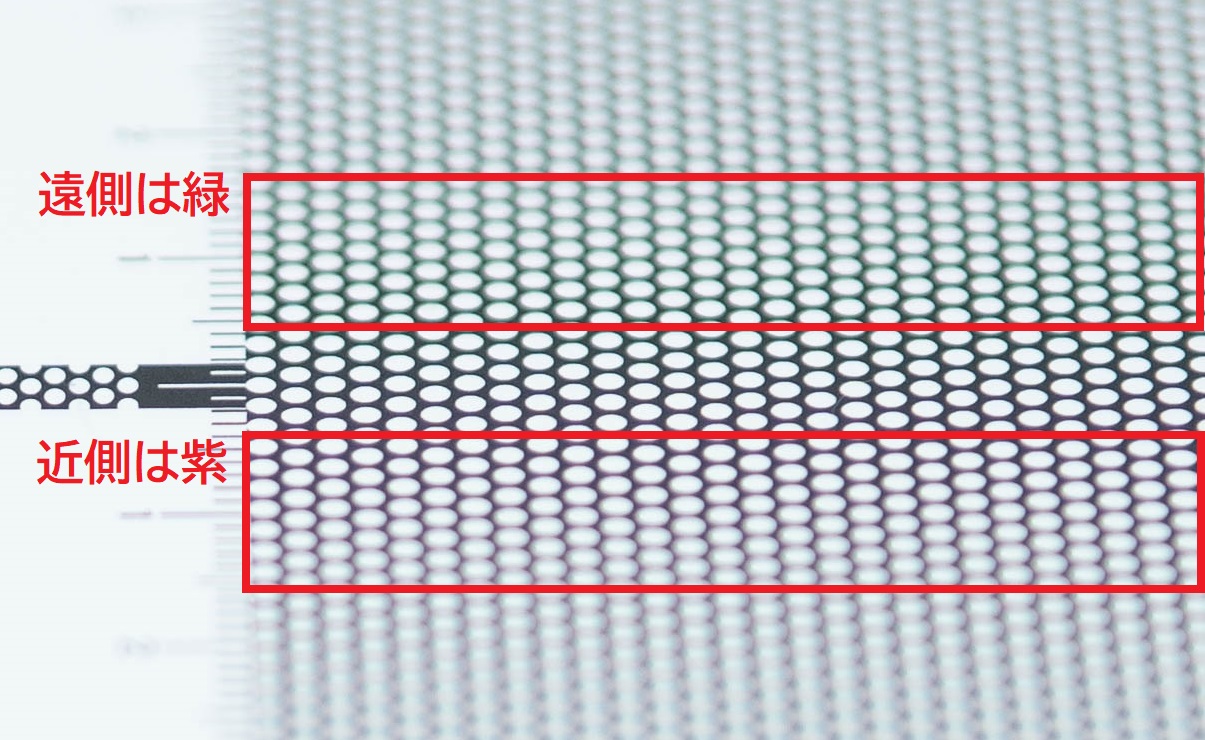

軸上色収差

軸上色収差とは?

軸上色収差とはピント面の前後に発生する色ずれ。ピントの手前側は主にパープルフリンジとして、ピントの奥側でボケにグリーンの不自然な色付きがあれば、その主な原因が軸上色収差と考えられます。F1.4やF1.8のような大口径レンズで発生しやすく、そのような場合は絞りを閉じて改善する必要があります。現像ソフトによる補正は可能ですが、倍率色収差と比べると処理が難しく、できれば光学的に収差を抑えておきたいところ。ただし、大口径レンズで軸上色収差を抑える場合は製品価格が高くなる傾向があります。軸上色収差を完璧に補正しているレンズは絞り開放からピント面のコントラストが高く、パンチのある解像感を期待できます。

実写で確認

絞り開放で付近でピント面前後に僅かな色収差が発生しています。LUMIX G 42.5mm F1.7と比べると良好であり、絞り開放で問題ないシーンが多い。F2.8まで絞るとほぼ解消します。

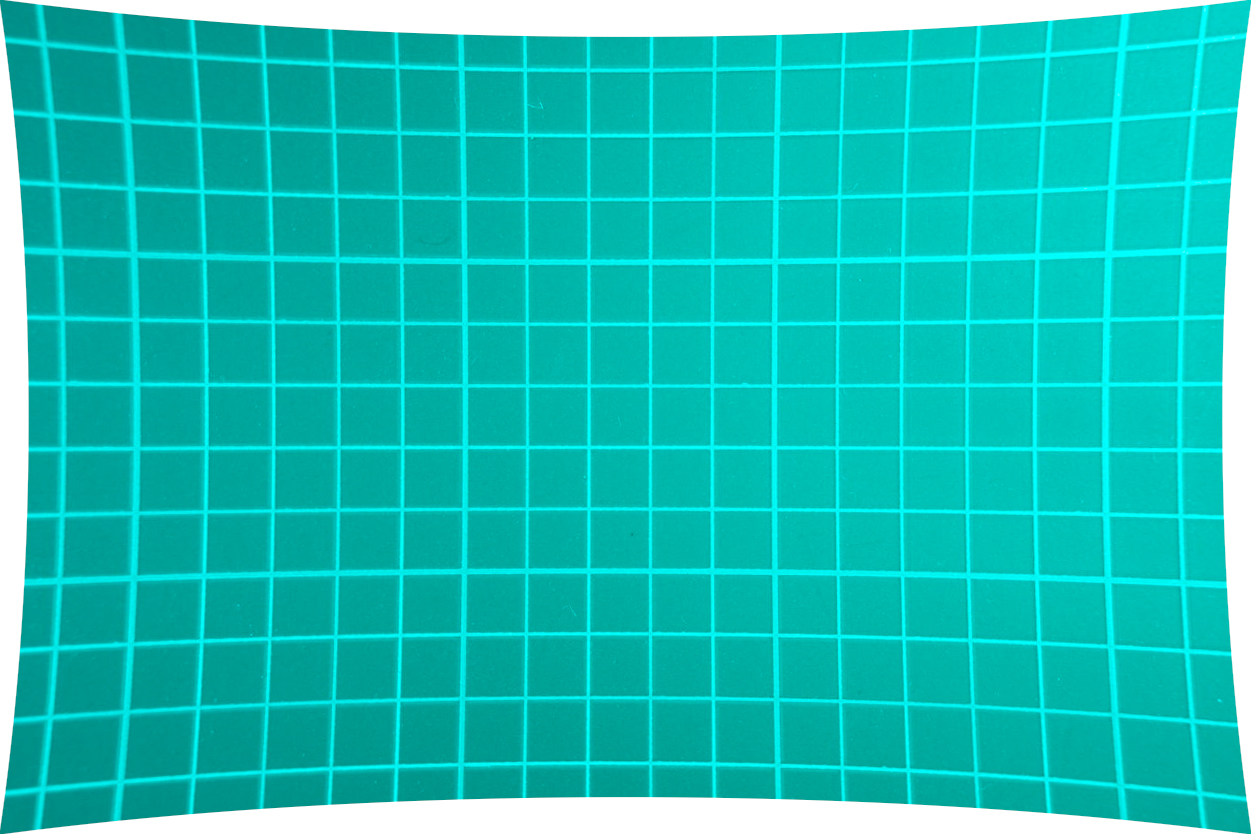

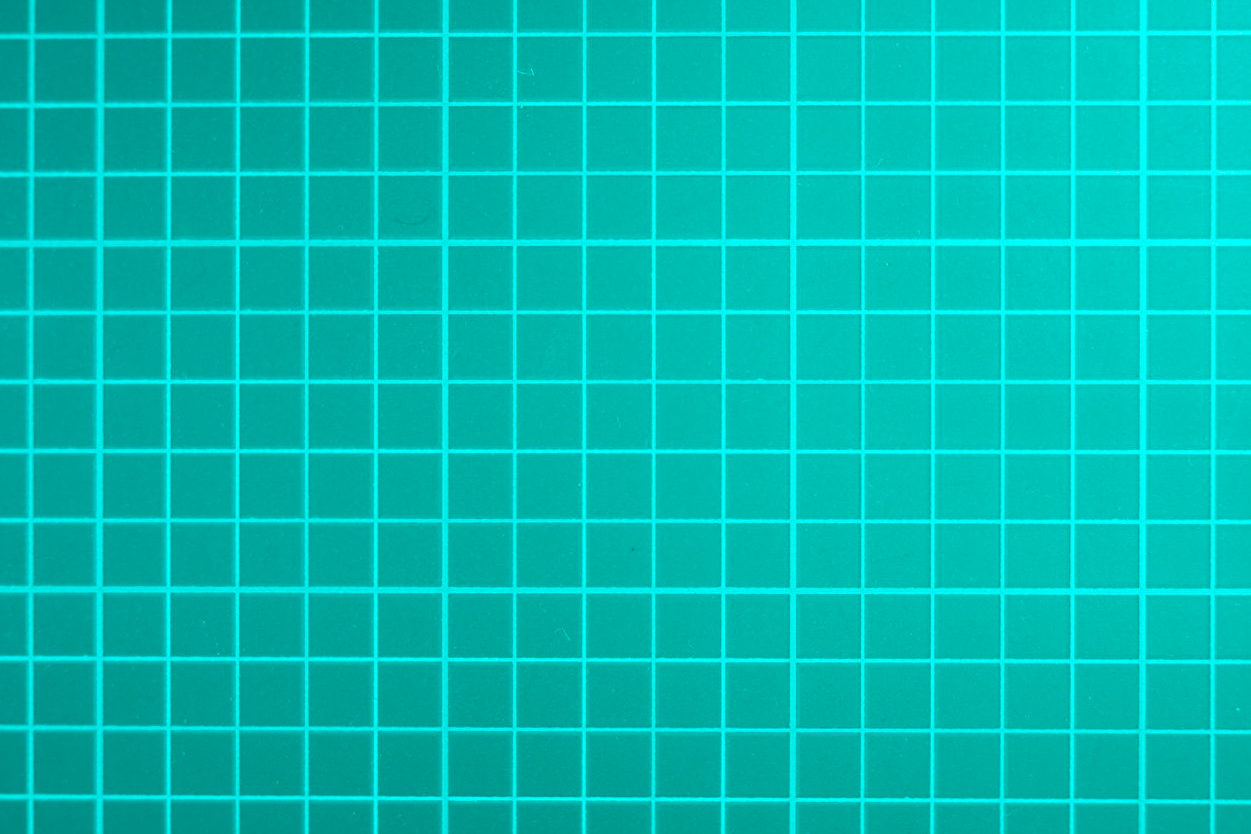

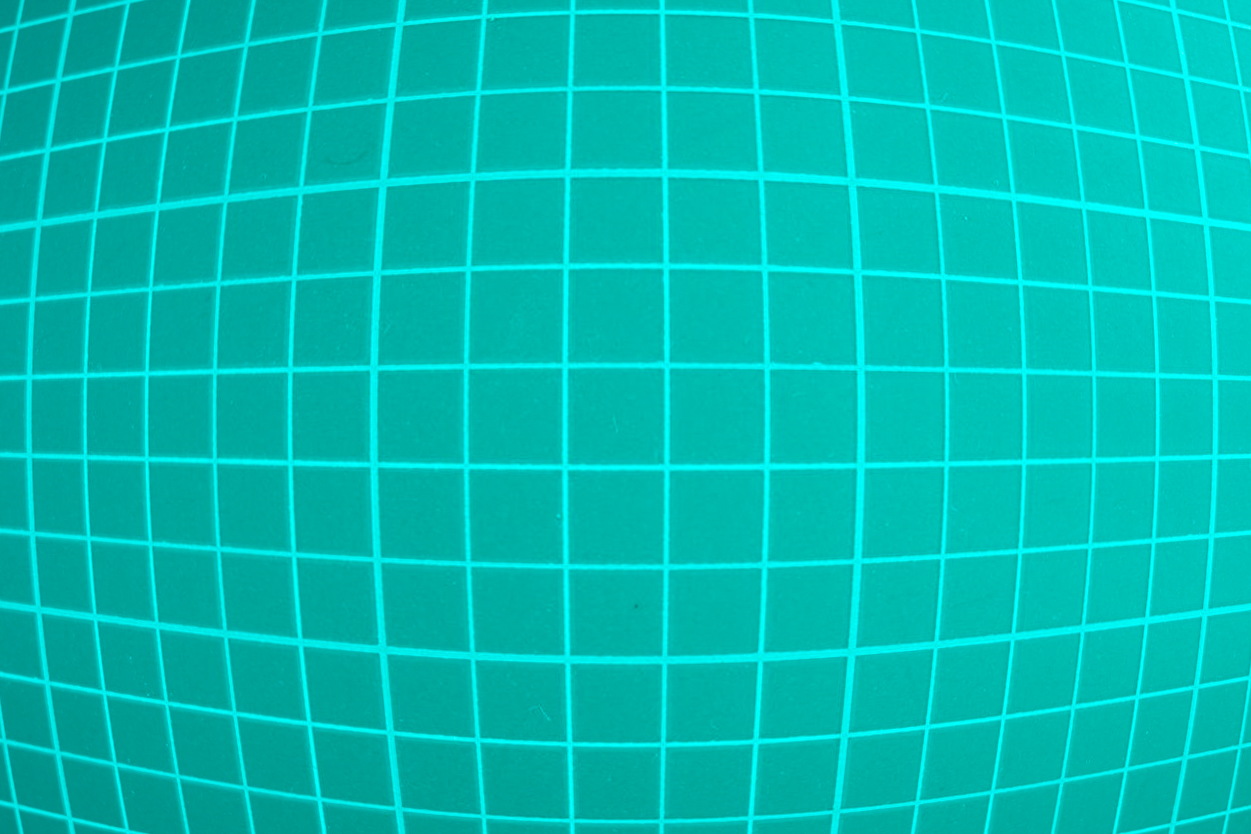

歪曲収差

歪曲収差とは?

歪曲収差とは、平面上で直線的に写るはずが直線とならずに歪んでしまうこと。特に直線が多い人工物や水平線が見えるような場合に目立ちやすく、魚眼効果のような「樽型歪曲」と中央がしぼんで見えてしまう「糸巻き型歪曲」に分かれています。

- 糸巻き型歪曲

- 適切な補正

- 樽型歪曲

比較的補正が簡単な収差ですが、「陣笠状」など特殊な歪みかたをする歪曲は手動での補正が難しい。この場合はレンズに合わせた補正用プロファイルが必要となります。

実写で確認

倍率色収差と同じく、自動補正が適用されていると思われる収差。実写テストでは、ゼロにに近いものの、よく見るとごく僅かな糸巻き型歪曲となっているように見えます。これが実写で影響する可能性はほぼありません。

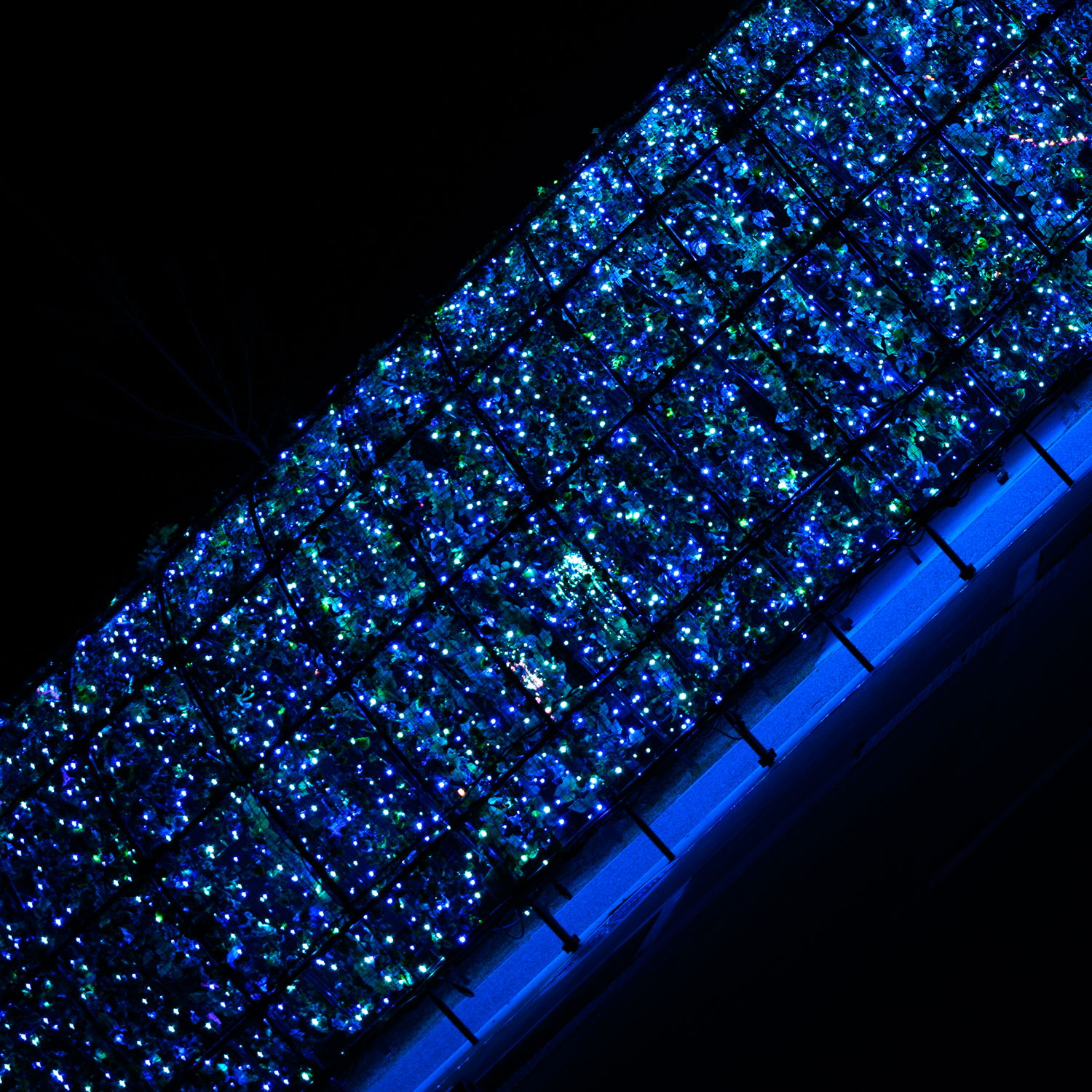

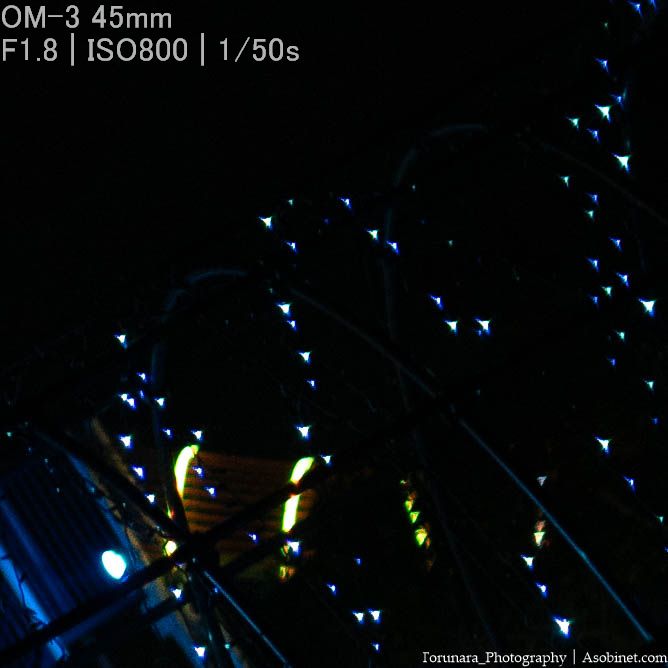

コマ収差

コマ収差・非点収差とは?

コマ収差・非点収差とは主にフレーム四隅で点像が点像として写らないこと。例えば、夜景の人工灯や星、イルミネーションなど。日中でも木漏れ日など、明るい点光源で影響を受ける場合あり。この問題は後処理が出来ないため、光学的に補正する必要あり。

- 良好な補正状態

- 悪い補正状態

絞ることで改善するものの、夜景や天体撮影など、シャッタースピードが重要となる状況では絞ることが出来ず、光学的な補正が重要となる場合もあります。

実写で確認

点光源を大きく拡大すると若干の残存収差あり。無視できる程度であり、F2.8まで絞るとほぼ解消します。

球面収差

ごく僅かに収差が残存しているように見えますが、ほぼニュートラル。良好な補正状態です。軸上色収差のテストを見る限り、顕著なフォーカスシフトもありません。

前後ボケ

綺麗なボケ・騒がしいボケとは?

ボケの評価は主観的となりがちですが、個人的には「滲むように柔らかくボケる」描写が綺麗と評価し、逆に「急にボケ始めたり、ボケの輪郭が硬い」描写は好ましくない(もしくは個性的な描写)と定義しています。ただし、感じ方は人それぞれなので、ひょっとしたら逆のほうが好ましいという人もいることでしょう。参考までに「滲むボケ」「輪郭の硬いボケ」のサンプルが以下のとおり。 描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

描写傾向の違いは主に球面収差の補正状態によるもの、前後どちらかのボケが柔らかい場合はもう片方のボケが硬くなる傾向があります。

後ボケ

球面収差が良好に補正されたニュートラルな描写。球面収差を活かした柔らかい描写とは言えないものの、悪目立ちしない使い勝手の良い模型に仕上がっています。軸上色収差の影響が残っていますが、無視できる程度に抑えられています。

前ボケ

あとボケと同じ、ニュートラルで偏りのない描写。やわらかいとまでは言えませんがボケの縁取りが目立たず使い勝手が良いボケ。

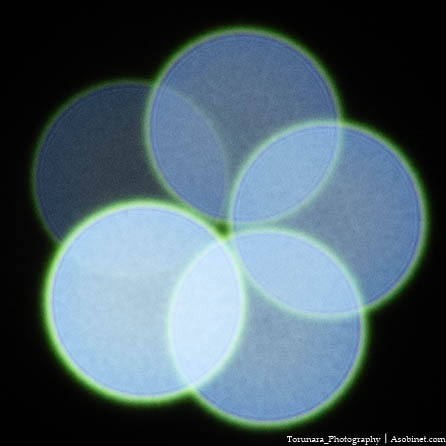

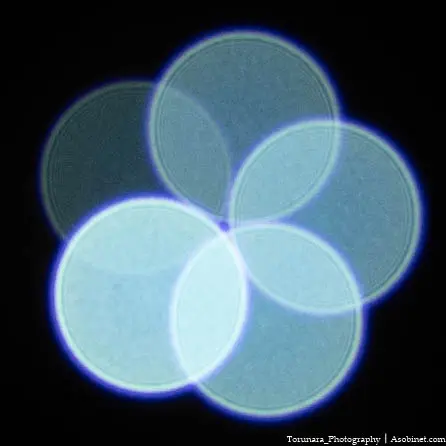

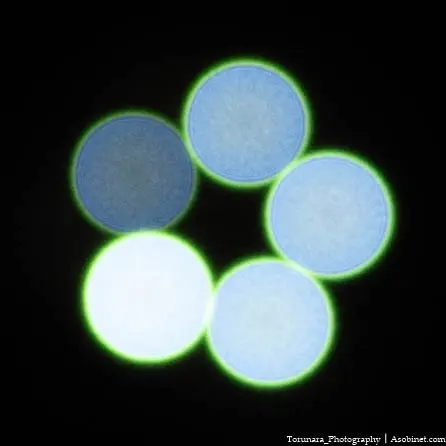

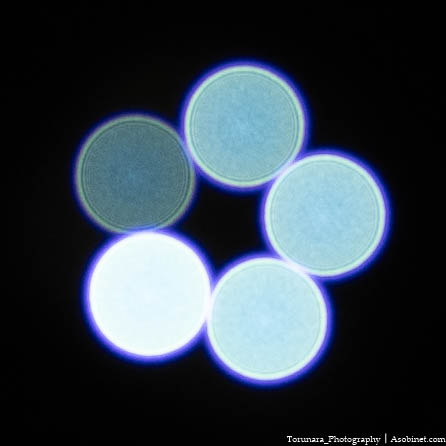

玉ボケ

口径食・球面収差の影響

口径食が強いと、フレーム四隅のボケが楕円状に変形したり、部分的に欠けてしまいます。この問題を解消するには絞りを閉じるしか方法がありません。しかし、絞るとボケが小さくなったり、絞り羽根の形状が見えてしまう場合もあるので状況に応じて口径食を妥協する必要あり。

- 影響が強い

- 影響が弱い

口径食の影響が少ないと、絞り開放から四隅まで円形に近いボケを得ることが可能。できれば口径食の小さいレンズが好ましいものの、解消するには根本的にレンズサイズを大きくする必要があります。携帯性やコストとのバランスを取る必要があり、どこかで妥協が必要。

- 前ボケ

- 後ボケ

球面収差の補正が完璧では無い場合、前後のボケ描写に差が発生します(前後ボケのレビューで示した通り)。この場合はどちらかが滲みを伴う滑らかな描写になり、反対側で2線ボケのような硬い描写となってしまいます。

実写で確認

小型軽量な単焦点レンズですが、フレーム隅まで口径食の少ない玉ボケ。競合するLUMIX G 42.5mm F1.7と大きく異なる部分であり、四隅まで安定したボケ質がこのレンズの強み。玉ボケそのものも滑らかで綺麗。

絞ると口径食が若干改善するものの、それ以外で大きな変化はありません。

ボケ実写

至近距離

接写では微ボケの質感を議論するほどでもない大きなボケが得られます。ハイライトに若干の硬さが見え隠れするものの、この撮影距離であれば問題無し。

近距離

撮影距離が少し離れても大きな問題はありません。ピント面はシャープで良好、背景はフレーム隅まで綺麗なボケとなっています。

中距離

さらに撮影距離が長くなると、背景の描写がボケ質に左右されるようになります。幸いにも、このレンズはフレーム隅まできちんとしたボケ質を維持しています。ボケの縁取りが目立たず、色収差の影響も少ない。口径食によるボケの変形も穏やかで、全体的に良好。

ポートレート

全高170cmの三脚を人物に見立て、絞り開放で距離を変えながら撮影した結果が以下の通り。

中距離までは良好でしたが、全身をフレームに入れる程度まで撮影距離が長くなる場合は話が別。ボケの縁取りが強く、色収差による色づきも目立ちます。ボケが小さく目立ちにくいので、過度に心配する必要はありません。

膝上、上半身くらいまで近寄ることで、ボケは良好な描写へと変化します。全体的に見て、大部分の撮影で滑らかで綺麗なボケが得られるレンズと言えるでしょう。小型軽量で低価格のレンズとしては健闘しています。

周辺減光

周辺減光とは?

フレーム周辺部で発生する不自然な光量落ち。

中央領域と比べて光量が少なく、フレーム四隅で露出不足となります。主に大口径レンズや広角レンズで強めの減光が発生。

- 良好

- 周辺減光

ソフトウェアで簡単に補正できる現象ですが、露出不足を後処理の補正(増感)でカバーするため、ノイズ発生の原因となる点には注意が必要。特に夜景や星空の撮影などで高感度を使う場合はノイズが強く現れる可能性あり。

最短撮影距離

色収差や歪曲収差と同じく自動補正が適用されます。補正された結果を見る限り、大きな問題はありません。

無限遠

最短撮影距離よりも周辺減光が若干強くなっているものの、極端な影響はありません。

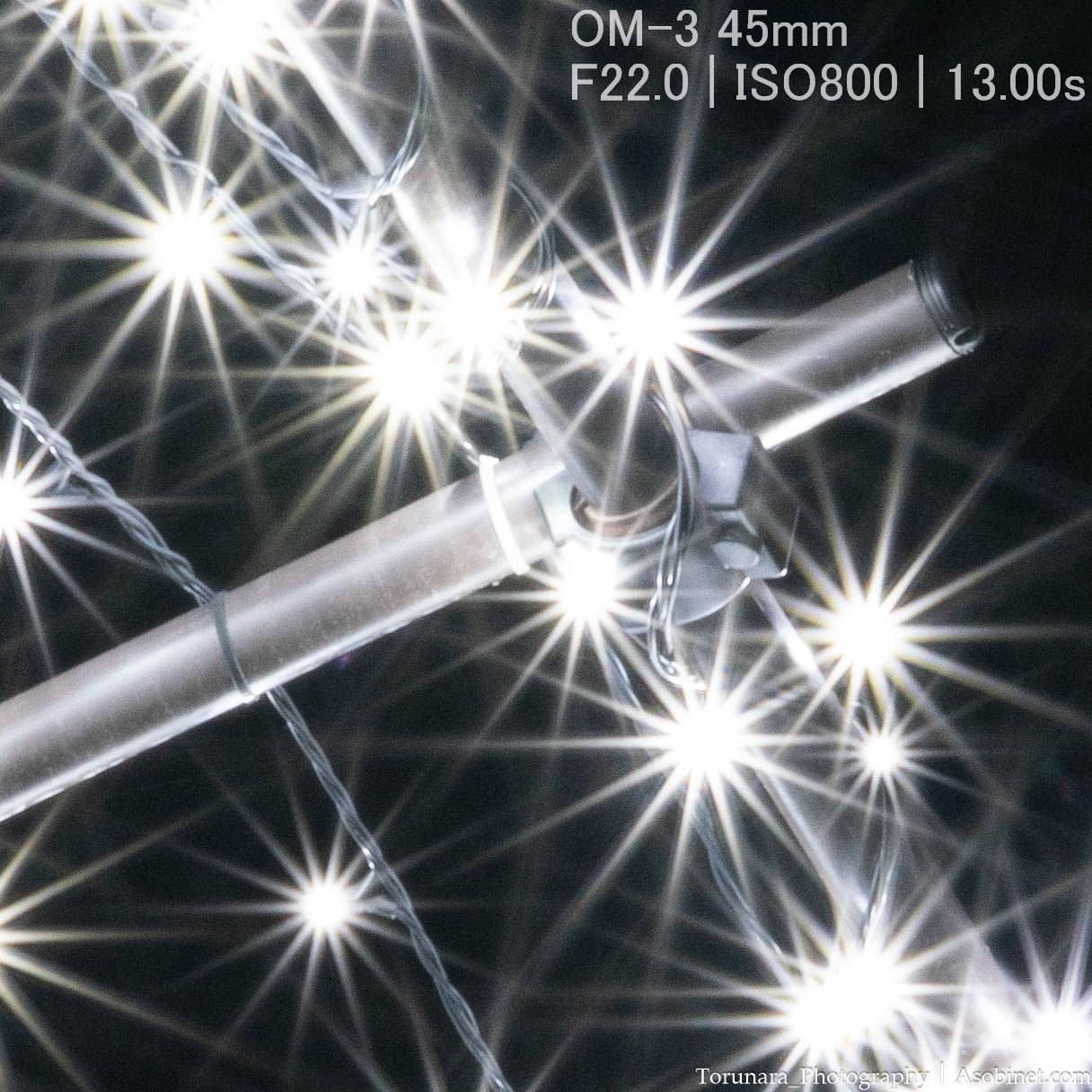

逆光耐性・光条

中央

完璧とは言えないものの、強い光源をフレームに入れても無視できる程度にフレアとゴーストを抑えています。絞るとゴーストが少し増加しますが、それでも許容範囲内。最小絞りでやたら伸びる光条が気になるくらい。17mm F1.8や12mm F2と同じ、

隅

光源をフレーム隅に移動させると、影響はさらに小さくなります。

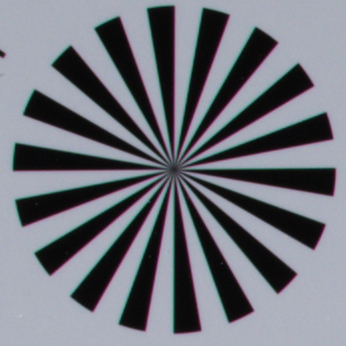

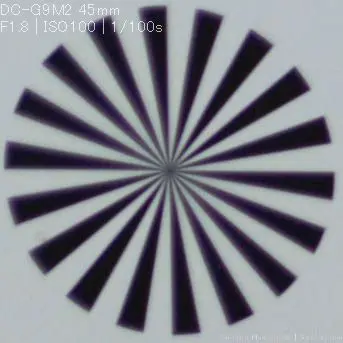

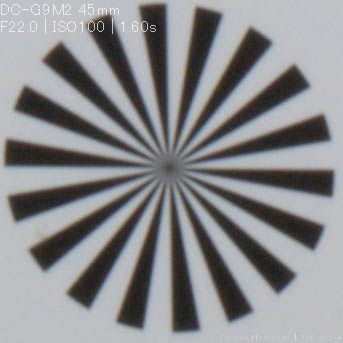

光条

光条は分散するタイプで、F8くらいまでは明瞭と言えない描写。F11-16で光条が徐々に収束するものの、回折の影響を考慮すると厳しい絞り値。

まとめ

良かったところ

ココがおすすめ

- 手ごろな価格

- 小型軽量

- フォーカスリングの操作性

- 近距離で優れた解像性能

- ボケが滑らかで綺麗

- 口径食の影響が少ない

マイクロフォーサーズで大きなボケが得られるレンズとしては手頃な価格で小型軽量。導入しやすい大口径レンズ。「大きなボケを得る」という点では非常に優れたレンズであり、ボケが大きくなる近距離での解像性能が高く、後ボケは滑らかで綺麗。口径食の影響が穏やかで、フレーム隅まで整ったボケが得られるのは強み。

悪かったところ

ココに注意

- レンズフード別売り

- 珍しい37mmフィルター対応

- フォーカスブリージングが目立つ

- 遠距離で隅に向かって解像性能の低下

遠景撮影時における、フレーム周辺・隅における解像性能低下は特に注意が必要。改善するには大幅に絞るしかなく、大口径らしい「明るさ」を活かした撮影は不得手。近距離では問題ないものの、F1.8の遠景撮影は他の選択肢を検討したほうが良いでしょう。

結論

明るさを活かした「ハイスピードレンズ」として使う場合は注意点があるものの、「大きなボケを得る」という目的で購入を検討するのであれば、おススメしやすい選択肢。良好な質感のボケに加え、口径食の影響が小さく、近距離での解像性能が優れています。手ごろな価格で携帯性・収納性が高いため、気軽に持ち歩くのに丁度いいレンズ。

| M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 ブラック | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 シルバー | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

競合製品について

LUMIX G 42.5mm F1.7 O.I.S.

M.ZUIKOより少し高価ながら、光学手振れ補正を搭載したパナソニック製レンズ。45mm F1.8とどちらを買おうか悩む人は多いと思いますが、主な違いは以下の通り。

- 最短撮影距離が短い

- 手振れ補正搭載

- 遠景の解像性能が良好

- 近距離の解像性能がやや低い(絞れば気にならない)

- 玉ボケの形状が少し歪(フレーム隅)

特徴が異なるので、どちらを所有しても楽しめると思います。敢えて言えば「汎用性が高いLUMIX」「ボケ重視のM.ZUIKO」と言ったところ。特に被写体が決まっておらず、何でも撮ろうと思うのであればLUMIXのほうが適しています。

| LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. ブラック | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

| LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. シルバー | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| キタムラで中古在庫を探す |

|||

購入早見表

このような記事を書くのは時間がかかるし、お金もかかります。もしこの記事が役に立ち、レンズの購入を決めたのであれば、アフィリエイトリンクの使用をご検討ください。これは今後のコンテンツ制作の助けになります。

| M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 ブラック | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

| M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 シルバー | |||

| OM SYSTEM ストア | |||

| 楽天市場 |

Amazon |

キタムラ |

|

| メルカリ |

キタムラで中古在庫を探す |

||

作例

関連レンズ

- M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S.

- LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S.

- YN42.5mm F1.7M

- 56mm F1.4 DC DN

関連記事

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビュー 完全版

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol.5 ボケ編

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol4 諸収差編

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol.3 遠景解像編

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol.2 解像チャート編

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 レンズレビューVol.1 外観・操作・AF編

広告

*手動広告を試験的に導入しています。 ![]()

期間限定セール

アウトレットなど

キャッシュバック

カメラメーカー直販・店舗リンク(楽天市場)