レンズ

ソニー FE 90mm F2.8 Macro G OSS 最新情報まとめ

このページでは一眼カメラ用交換レンズ「FE 90mm F2.8 Macro G OSS」の情報を収集しています。

最新情報

データベース

購入早見表

フィルター購入早見表

レンズデータ

| レンズ仕様 |

| 名称 |

FE 90mm F2.8 Macro G OSS |

| 型名 |

SEL90M28G |

| レンズマウント |

ソニー Eマウント |

| 対応撮像画面サイズ |

●35mmフルサイズ |

| 焦点距離(mm) |

90 |

| 焦点距離イメージ(mm) *1 |

135 |

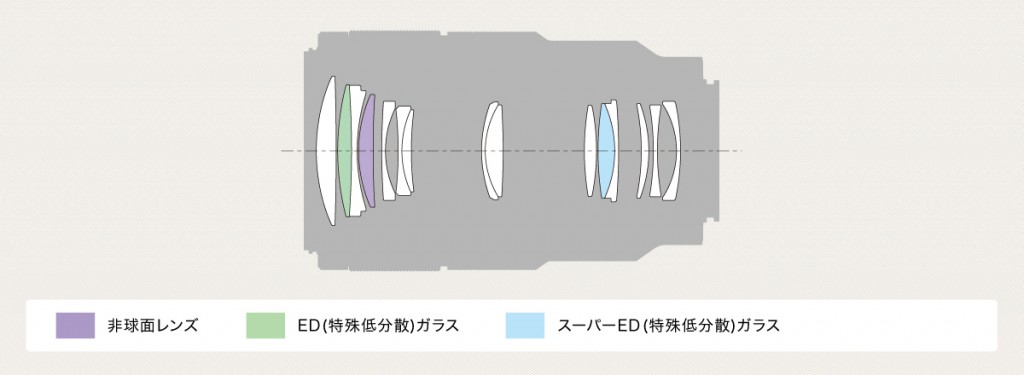

| レンズ構成 (群-枚) |

11-15 |

| 画角 (APS-C) *1 |

17° |

| 画角 (35mm判) |

27° |

| 開放絞り (F値) |

2.8 |

| 最小絞り (F値) |

22 |

| 絞り羽根 (枚) |

9 |

| 円形絞り |

○ |

| 最短撮影距離 (m) |

0.28 |

| 最大撮影倍率 (倍) |

1.0 |

| フィルター径 (mm) |

62 |

| ADI調光対応 |

- |

| 手ブレ補正 |

レンズ内手ブレ補正方式 |

| 手ブレ補正段数 |

- |

| テレコンバーター (1.4x) |

- |

| テレコンバーター (2.0x) |

- |

| フードタイプ |

丸形バヨネット式 |

| 外形寸法 最大径x長さ (mm) |

79 x 130.5 |

| 質量 約 (g) |

602 |

更新情報

- 2018-06-21:The Digital Pictureがレビューを開始したようです。既に画質比較ツールに追加したみたいですね。

- 2017.11.21:レビューにPhillipreeeveを追加しました

- 2017.7.26:ページを全体的に改訂

- 2016.8.18:ページを全体的に改訂

-レンズ

-FE 90mm F2.8 Macro G OSS