暫定公開中

- 2017.1.4:DC-GH5の実態が僅かに見え始めてきたのでスペック表を更新。スペックがハッキリしてくるほど「そもそも頂上が違うカメラ」感が強くなるという…。静止画に限って言えばE-M1 IIの連写性能とGH5の6Kフォトをどう捉えるかってところでしょうか。

2016年末のE-M1 Mark IIに続き、2017年始にDC-GH5が発表されようとしています。どちらも非常に魅力的なモデルであり、出来る事なら両方ともゲットしてしまいたいところ。とは言え、マイクロフォーサーズとしては非常に高価なモデルなので「一度に両方共は…」という方も多いことでしょう。

そこで「まず手始めにゲットするならどちらか?」という点を考えていきたいと思います。ちなみに私は待ちきれずにE-M1 IIを2016年末にゲットしました。

注意

LUMIX DC-GH5が間もなく発表されるかもしれない(1月4日?)との事でしたので、このページを作成。現在は既出のリーク情報などを元にしてGH5のスペックを組み立てています。公式発表を受けて一部仕様が異なる可能性がありますので注意してください。

アメリカCESで公式発表がありました。LUMIX DC-GH5の最新情報はコチラ

外観比較

| E-M1 Mark II | DC-GH5 | |

| 大きさ | 134.1×90.9×68.9mm | 138.5 x 98.1 x 87.4 mm |

| 質量 (CIPAガイドライン) | 約574g | 約725g |

| 質量 ボディのみ | 約498g | 約645g |

GH5はAPS-Cのミドルクラス並みのサイズと重量になっています。サイズ・質量的に言うと、ちょうどキヤノンのEOS 80D程度。

一方でE-M1 Mark IIは従来モデルに採用していた「AP2端子」を撤廃して全高を抑えたデザインになっています。奥行方向では2cm近くサイズに違いがありますが、これはGH5のファインダー部分が突出している為だと思われます。

大局的に差が付くサイズの違いではありませんが、バッグに収納する場合などで差をハッキリと感じるかもしれません。

正面

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| シンクロソケット | 搭載 | 搭載 |

| Fnボタン | 2か所 | 1か所 |

E-M1 IIの2か所とはいきませんが、GH5はGH4に無かったフロントのFnボタンが追加されています。GX8のような押しにくいボタンでは無いので使い勝手は良さそうですね。

グリップはどちらも握りやすい大きさで、APS-Cのミラーレス一眼カメラ(X-T2やM5)に比べるとハンドリングが良好。

背面

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| リアダイヤル | 1か所 | 2か所 |

| Fnレバー | あり | なし |

| AFモードレバー | なし | あり |

| フォーカスレバー | なし | あり |

| Fnボタン(カスタム可能) | 5か所 | 9か所 (タッチFn5か所) |

GH5はマイクロフォーサーズとして初となるフォーカスレバーを搭載しているようです。GH4で既に「タッチパッドAF」に対応するモデルでしたので、やはり物理的な操作レバーが欲しいという声が多かったのでしょうか。

E-M1 IIもAFターゲットパッドが導入されましたが、操作性がイマイチだったのでフォーカスレバーは確かにあると便利。

全体的にE-M1 IIの操作は複雑怪奇。背面操作系の大半をカスタマイズできるので、自分のスタイルに合わせたコマンド配置が可能。慣れればGH5以上のポテンシャルをたたき出せる潜在性を秘めているものの、そこにたどり着くまでにが大変。例えば「この機能を割り当てると、この機能が使えなくなるので移動させる必要がある」など。

一方でGH5はフォーカスレバーやAFモードダイヤルなど「役割の決まっている操作」が多いため、素直な操作性で買った日から実戦配備可能。「これがちょっと足りないかな」という機能をFnボタンに割りてていけばOK。パナソニックお家芸「タッチFn」を駆使すればあまり不便しない。

一つ気になる点があるとすれば「プレビューボタン」の位置。カメラ左上に配置されているため右手で操作できない。撮影直後に画像を確認する時に左を使ってプレビューを呼び出す必要がある。

上面

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| Fnボタン(カスタム可能) | 2か所 | 1か所 |

| モードダイヤル | あり | あり |

| ドライブダイヤル | 専用ボタンあり | あり |

| AF・測光ボタン | あり | なし |

| HDR・ドライブボタン | あり | なし |

| WBボタン | なし | あり |

| ISOボタン | なし | あり |

| 露出調整ボタン | なし | あり |

GH5は右肩に豊富な操作ボタンを備えていますが、ボタンが密集しているためファインダーを覗きながら操作すると誤操作が多くなるかもしれません。バリアングルモニタを使った撮影の場合にはとても効果的な配置と言えるでしょう。

一方、E-M1 II上面はシンプルで、Fnボタンは2か所のみ。ISOやWBと言った専用ボタンはありません。ただし、Fnレバーか既存の呼び出し機能をボタンに割り当てる事でGH5同様に操作する事が可能です。

ファインダーを覗きながら操作するには必要十分の操作量で、「マルチFn機能」を割り当てておくと1か所のFnボタンに5つの役割を当てる事が出来ます(ただし、選択する手間が発生します)

外観上ではどちらが使いやすいか?

甲乙つけがたい、と言うのが正直なところ。

どちらも「完璧」では無く、「こっちにあれが」「あっちにこれが」あったら完璧だった…。あえて言及すると…

多用なシーンを手持ち撮影するならE-M1 Mark II

カスタマイズ次第で右手の操作系に機能を集中する事が出来るため、片手で諸々の操作が可能。

望遠・超望遠など大ぶりなレンズを装着している場合、左手でレンズを支える必要があるため手がふさがってしまう。このような場合に右手の操作性は特に重視したいポイント。

さらにGH5よりも軽量なボディのため、小型の単焦点レンズを装着した場合の親和性が高く片手での操作が容易という点も考慮しておきたい。

GH5はドライブダイヤルやプレビューボタンが左方に設置されている為、左手での操作を余儀なくされる。

三脚・背面モニター中心の撮影ならDC-GH5

E-M1 IIと比べて物理ボタンやFnボタンの数が多いので、諸機能をクイックに呼び出す性能は秀逸。

ただし、前述したようにボタンが密集しているのでファインダーを覗いた状態で操作するには不便。これを有効に活かすためには背面モニターを確認しながら撮影するスタイルの方が適している。主にバリアングルを展開した状態や三脚に据え付けた状態など。

決して手持ち撮影で使いにくい訳では無いが、諸機能を右側に集約できるE-M1 IIと比べてしまうと後塵を拝す。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

?スペック比較

画像処理

センサー

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| センサー | 4/3型Live MOS | 4/3型Live MOS |

| 有効画素数 | 2037万画素 | 2030万画素 |

| ローパスフィルター | なし | なし |

処理エンジン・記録形式・方法

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| 画像処理エンジン | TruePic VIII | ヴィーナスエンジン |

| RAW形式 | 12bitロスレス | |

| メディアスロット | SD/HC/XC UHS-II・I対応 デュアルスロット *スロット1のみUHS-II対応 |

SD/HC/XC UHS-II対応 デュアルスロット |

露出制御

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| 測光方式 | 324分割デジタルESP測光 | 1728分割測光方式 |

| 測光範囲 | EV -2?20 | EV 0?18 |

| ISO感度 | 200?25600 | 200?25600 |

| 拡張ISO感度 | 64 | 100 |

| 露出補正 | +/- 5 | +/- 5 |

| 備考 |

連写・AF

オートフォーカス

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| 方式 | デュアルファストAF (像面位相差AF) (コントラストAF) |

空間認識AF (コントラストAF) |

| 測距点 | 121点 | 225点 |

| クロス測距点 | 121点 | |

| 測距輝度範囲 | EV -4?18 | |

| 備考 | C-AF追従感度 AFターゲットパッド 拡大枠AF スーパースポットAF |

フォーカスレバー |

E-M1 IIは測距輝度範囲の仕様が公開されていません。私の持っているE-M1 IIでー4?18の輝度範囲を持つLUMIX機と比べてみると、LUMIX機並みの暗所AF精度と僅かに早いAF速度と言った印象です。

シャッター・ドライブ

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| シャッター速度 | 1/8000?60秒 | 1/8000?60秒 |

| 電子シャッター速度 | 1/32000?60秒 | 1/16000?60秒 |

| フラッシュ同調速度 | 1/250秒 | 1/250秒 |

| 高速連続撮影 速度 | 約60コマ/秒(電子AFS時) 約18コマ/秒(電子AFC時) 約10コマ/秒(メカAF-C) 約15コマ/秒(メカAF-S) |

約12コマ/秒(AFS時) 約9コマ/秒(AFC時) |

| 連続撮影可能枚数 | 60fps時 RAW:48コマ 60fps時 JPEG:48コマ 18fps時 RAW:77コマ 18fps時 JPEG:105コマ 15fps時 RAW:84コマ 15fps時 JPEG:117コマ 10fps時 RAW:148コマ 10fps時 JPEG:∞ |

|

| 特殊連写モード | 50MBハイレゾショット 8枚合成の80MBRAWを生成 Pro Captureモード L AF・AE対応 18fps H AF・AE固定 60fps RAW記録可能 |

6K PHOTO AF・AE対応 30fps 4K PHOTO AF・AE対応 60fps |

| 備考 | 静音撮影 低振動撮影 |

RAW形式の出力で60fpsをたたき出すE-M1 Mark II

ドライブの基本性能はE-M1 Mark IIの方が良好で、RAW形式で60fpsの連写性能を持っているのは驚異的。(ただし、その際は継続連写で1秒も持ちませんが…)

しかし、60fpsの場合にはAF・AEがロックされてしまうので定点的な撮影以外ではやや使い勝手が悪いですね。実用的な性能で言うと18fpsでAF・AE対応する静音L(電子シャッター)という所です。

バッファ詰まりの心配がない6K PHOTO

一方で、DC-GH5は強力な動画撮影能力を活かしてAF・AE対応の6K PHOTOで30fpsの連写可能です。この際、E-M1 Mark IIのようにバッファが詰まる心配が無い点においても優れています。

ただし、「動画の切り抜き」というスタンスからRAW形式のファイルを出力できない点には注意。後から露出や彩度を調節しづらいですので、撮影前に追い込んでおく必要があります。

通常のAF-C連写撮影はE-M1 Mark IIに大きく差を付けられていますが、一眼レフカメラのミドルクラス並みの連写速度をキープしています。特に6K PHOTOほど突き詰める環境でなければ通常のAF-Cで事足りるかもしれません。

操作性

ファインダー

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| 方式 | 電子液晶ビューファインダー 約236万ドット |

電子有機ELビューファインダー 368万ドット |

| 視野率 | 約100% | 約100% |

| アイポイント | 約21mm | 約21mm |

| 倍率 | 0.74倍 | 0.76倍 |

| フレーム | 120fps(最高設定) |

?ライブビュー・モニタ

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| モニター形式 | 3.0型 約104万ドット |

3.2型 約162万ドット |

| タッチパネル | 対応 | 対応 |

| モニター可動ギミック | 2軸可動 バリアングル |

2軸可動 バリアングル |

動画

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| 映像記録方式 | MPEG-4AVC/H.264 Motion JPEG |

MPEG-4, AVCHD, H.264 |

| 音声記録方式 | リニアPCM | |

| 記録サイズ・フレームレート | 4K 30p 102Mbps C4K 24p 237Mbps FHD 60p 202Mbps |

4K 60p(4:2:0 8bit 制限) 4K 30p FHD 180p |

| カラーサンプリング | 4:2:2 8bit | 4:2:2 10bit |

| 備考 | アートフィルター ムービーエフェクト |

全画素読み出し 4K シネライク D シネライク V 波形モニタ ベクトルスコープ |

その他機能

作画機能

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| HDR撮影 | 対応 | |

| 多重露光 | 対応 | |

| ボディ内RAW現像 | 対応 | |

| ブラケット | AE ISO WB Art FL フォーカス+深度合成 |

フォーカス合成 |

| ピクチャーモード アートフィルター カラークリエーター デジタルシフト 罫線設定 |

同じ深度合成機能でも内容は大違い

- 気難しいが解像力の高い深度合成

- 気軽に使えるフォーカス合成

| 深度合成 | フォーカス合成 | |

| 記録形式 | RAW+JPEG形式8枚(合成前) JEPG1枚(合成後) |

MP4(元データ) JPEG1枚(合成後) |

| 画質 | 通常の静止画サイズを少しクロップ | 4K PHOTOから少しクロップ |

| 操作 | ステップ(ピントの移動距離) | 合成範囲 |

| 対応レンズ | 一部のマクロレンズ・PRO | AF対応のMFTレンズ |

深度合成が複数の写真を合成する機能に対して、フォーカス合成は4K PHOTOの延長線上であるため有効画素数が少なく解像力が劣る。

一方で深度合成は8枚限定の合成機能のため、被写界深度が浅すぎると撮影枚数が少なすぎてパンフォーカスまでに至らない。一方で動画から切り出して合成するフォーカス合成ではその制限が無い。

深度合成後にも合成前の8枚の撮影データが残るため、帰宅後に専用ソフトでの合成も可能。ただし、別に使わないのであれば非常に邪魔であり整理に一苦労する。その点フォーカス合成はMP4に一括して格納されているので便利。

さらにピントを合わせたい範囲を視覚的に分かりやすく設定できるのもフォーカス合成の特徴。ピントを持っていきたい場所を指定すればあとは自動で調整してくれる。

一方で深度合成はメニュー欄から「フォーカスステップ」なる数値を1?10までの間で調整できるのみ。さらにピント範囲に抜けが無いかどうかは撮ってみないと分からなかったりする。

また、深度合成はその性質上レンズを選ぶためマクロレンズ(オリンパスM.ZD)と一部のPROレンズのみの対応となっているのでそもそも対応レンズを持っていないと使うことが出来ない。

その点フォーカス合成はマイクロフォーサーズのレンズであれば撮影可能。

インターフェース・搭載機能

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| 映像/音声出力・デジタル端子 | USB3.0 | USB3.0 タイプC |

| シンクロ端子 | 搭載 | 搭載 |

| HDMI | タイプD | フルサイズ |

| 外部マイク入力端子 | Φ3.5mm | φ3.5mm |

| ヘッドフォン端子 | Φ3.5mm | φ3.5mm |

| リモコン端子 | φ2.5mm | φ2.5mm |

| Bluetooth | なし | 搭載 |

| WiFi | 搭載 | 搭載 |

| NFC | なし | 搭載 |

| GPS | なし | |

| 電子水準器 | 2軸 | |

| 防塵防滴 | 対応 |

ボディ・電源

| E-M1 II | DC-GH5 | |

| ボディ | マグネシウム合金 | |

| バッテリー | BLH-1 | DMW-BLF19 |

| 追加グリップ | HLD-9 バッテリー1個搭載 |

|

| 撮影可能枚数の目安 ファインダー | 約440枚 | 約410枚 |

| 大きさ | 134.1mm×90.9mm×68.9mm | 138.5 x 98.1 x 87.4 mm |

| 質量 (CIPAガイドライン) | 約574g | 725g |

| 質量 ボディのみ | 約498g | 645g |

レンズも含めて考える

どちらのレンズも使える、が…

マイクロフォーサーズの良いところで、オリンパスのレンズをパナソニックのLUMIXに装着可能。その逆も成り立ちます。

上の写真のようにGX8にオリンパスのM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROを装着して使用可能です。

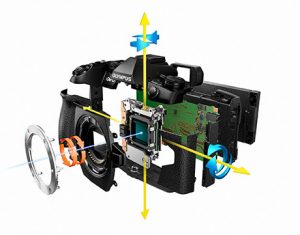

以前のLUMIXミラーレス一眼はボディに手ぶれ補正が搭載していないものが多く、オリンパスのレンズが使い辛かったです。しかし、ボディ内の手ぶれ補正を搭載したGH5ならばオリンパスのレンズも気兼ねなく利用する事が可能となりました。

シンクロIS・Dual.I.Sは対応レンズのみ

両機はレンズ内光学手ぶれ補正とボディ内手ぶれ補正を連携させた非常に強力な手ぶれ補正「シンクロ手ぶれ補正(E-M1 II)」「Dual.I.S II(DC-GH5)」が利用可能です。

これを利用するにはそれぞれ対応しているレンズである必要があり、E-M1 IIに対応するレンズは現在2種類。LUMIXボディに対応するレンズは現在13種類(公式ウェブサイトで確認できます)。

以前からレンズに手ぶれ補正を搭載しているパナソニックは種類が豊富で比較的安価なレンズにも対応しているので使いやすいです。一方でオリンパスが導入を始めたのはつい最近で、現在のところ12-100 PROと300 PROという高価なPROレンズ2種類に限られます。

「異常なほど効き目が高いものの、対応レンズが2本のオリンパス」「オリンパスほど効き目はないが、それでも十分高性能で対応レンズの多いパナソニック」というのが従来機のイメージ。とは言え、GH5で従来機とは比べ物にならない手ぶれ補正を搭載してくる可能性もあるので、その辺の比較は実機待ちの方が良いでしょう。

Dual.I.S IIに対応するレンズは少ない(追記:増えた!)

パナソニックのDual.I.Sは第一世代の「Dual.I.S」と第二世代の「Dual.I.S II」に分類されている。

中でも中・望遠域で手ぶれ補正の効き目を高める事ができる「Dual.I.S II」に対応するレンズは「12-60mm」と「14-140mm」の2本のみ。100-400mmでDual.I.S IIが適応されていない点は気を付けた方が良いだろう。(2017年1月2日現在)

今後、ファームウェアでの対応が期待されるが、レンズの性能上適応できないモデルもあるので過度な期待は禁物。

追記:Dual.I.S II対応レンズが5本追加!

GH5の登場に合わせて従来のレンズ4本と新規のLeica12-60mmがDual.I.S IIに対応して登場した。パナソニックはすごい勢いだ!

レンズラインナップ

当サイトで特集している両社のレンズを下記に一挙リストアップ。キットレンズ級の標準・望遠ズーム以外は取り扱っています。

数が多いので格納中につき、確認する場合はクリックで展開してください。

レンズ内に手ぶれ補正が入っていないオリンパスの方がやや価格が安価で、同クラスのLUMIX系レンズはちょい高い印象。光学性能的にはどちらもドッコイというレンズが多いので、接写性能や手ぶれ補正の有無を参考に価格と相談でよろしいかなと思います。

OLYMPUS(MFT)

- M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

- M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

- フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980

- M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO

- M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

- M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

- M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II

- M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8

- M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

- M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8

- M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro

- ボディーキャップレンズ BCL-1580

- M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO

- M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

- M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro

- M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8

- M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II

- M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

OLYMPUS(FT)

Panasonic

- LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH.

- LUMIX G FISHEYE 8mm/F3.5 H-F008

- LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH.

- LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.

- LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.

- LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S.

- LUMIX G 14mm/F2.5 II ASPH.

- LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH./ POWER O.I.S.

- LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S.

- LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH.

- LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH.

- LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH.

- LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH.

- LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S.

- LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S.

- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S.

- LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S.

- LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S.

- LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S.

- LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S.

- LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S.

魅力的なPROレンズに惹かれたらオリンパス

- 個性的な機能・性能のレンズ群

- 防塵防滴仕様

- サイズが大きい

- 比較的高価

M.ZUIKO PROシリーズは個性的なレンズが多く、よくあるスタンダードなレンズとは一線を画す性能や機能を備えたレンズが多いです。

35mm判換算で300mmまでをカバーする開放F値F2.8固定の望遠ズーム、F1.8と明るい魚眼レンズ、開放F値F4固定の高倍率ズームなど。さらにどのレンズも接写性能が高く、小さな被写体をクローズアップしやすい特性を持っています。

ハイグレードのレンズは特に高価な価格帯のレンズが多い

マイクロフォーサーズのレンズとしては高価な部類のレンズが多く、10万円前後のレンズばかりです。300mm PROに至っては20万円超えですね。キットレンズからステップアップを考えるとPROレンズはやや高く感じるかもしれません。

また、光学性能と際立った基本性能の為かレンズのサイズが比較的大きい点も注意した方が良いでしょう。35mm判デジタルのレンズよりは小さいですが、APS-C並みのサイズ感があるレンズが多いです。

小型軽量で携帯性やフットワークが軽いパナソニック

- 小型で軽量なレンズが多い

- オリンパス PROシリーズと比べると安い

- 光学手ぶれ補正を搭載するレンズが多い

- 明るい単焦点が多いが高価

オリンパスのレンズ群と比較すると、基本スペックは大人しいレンズが多い。しかし手ぶれ補正が搭載の上、小型で軽量なレンズが多く携帯性・機動力に富む。

際立った個性のレンズは少ないが、スタンダードな焦点距離の単焦点レンズにF1.2やF1.4などの明るいレンズが多いのでボケを大きくするには便利。ただし、やや高価と感じるレンズが多いので、その場合にはワンランク下のグレードをチョイス。

前述したように光学手ぶれ補正を搭載したレンズが多く、Dual.I.S I・IIに対応するレンズが多い。ただし、肝心の超望遠ズーム(安い方)に対応していなかったりするので購入前には要チェック。

また、オリンパスのように極端に高価なPROズームと違って手の届きやすい価格帯で大口径ズームや広角ズーム、魚眼が揃っている。

電動ズームが少ない?

パナソニックのLUMIXは傾向として動画にウェイトを置いているカメラですが、ソニーのαEほど動画用電動ズームのラインナップが揃っていません。

現行レンズで「LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. 」「LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S.」と言う比較的安価な電動ズームのみ。オリンパスのレンズでも「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ」「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」という2本のみ。

明るさを稼ぎたいシーンでは手動ズームのレンズを選択するしかなく、今後の電動ズーム拡充に期待したいところです。

購入早見表

OM-D E-M1 Mark II

| 楽天市場 | Amazon | カメラのキタムラ | Yahooショッピング | |

| OM-D E-M1 Mark II | 新品・中古情報 |

新品・中古情報 |

新品・中古情報 |

|

| OM-D E-M1 Mark II+12-100PRO キタムラオリジナル UHS-II SDカード付 |

新品・中古情報 |

|||

| OM-D E-M1 Mark II+BLH-1+HLD-9 バッテリー・グリップセット (楽天市場 ムラウチ) |

新品・中古情報 |

|||

| OM-D E-M1 Mark II+BLH-1 バッテリーセット (楽天市場 ムラウチ) |

新品・中古情報 |

LUMIX DC-GH5

| 楽天市場 | Amazon | カメラのキタムラ | Yahoo | |

| LUMIX DC-GH5M LUMIX G VARIO 12-60mm?レンズキット |

新品・中古情報 |

新品・中古情報 |

新品・中古情報 |

|

| LUMIX DC-GH5 ボディ | 新品・中古情報 |

新品・中古情報 |

新品・中古情報 |

|

| バッテリーグリップ?DMW-BGGH5 | 新品・中古情報 |

新品・中古情報 |

新品・中古情報 |

|

| XLRマイクロホンアダプター?DMW-XLR1 | 新品・中古情報 |

新品・中古情報 |

新品・中古情報 |

?サイト案内情報

OM-D E-M1 Mark II関連記事

- タムロン 35-100mm F/2.8 Di III VXD 最新情報まとめ

- あらゆる用途に適した高解像85mm|RF85mm F1.4 L VCM

- カメラのキタムラ 中古AA品を投稿するページ

- XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR レンズレビューVol.5 ボケ編

- タムロン 35-100mm F/2.8 Di III VXD に関する追加情報

- 高性能で魅力的なカメラだがAF性能が弱点|LUMIX DC-S1RM2

- 真の汎用性を備えたコンパクトフラッシュ|Godox iT32+X5

- Songrawが手頃な価格の「AF 50mm F1.2」「AF 85mm F1.2」を年内にリリース

- ツアイス Otus ML1.4/35 のリーク画像

- XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR レンズレビューVol.4 諸収差編

Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。

「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。